M65.多治見のヒートアイランド観測

著者:近藤純正、吉田信夫、大竹正道、多々良秀世、前川勝重、鈴木浩文、

佐々木淳弥、槙野泰夫、鈴木崇文

観測協力者(参加順):橋本祐佳、石田知苗、堀江万喜、平野明日香、加藤友之、

大竹美夕、奥平雄太、植松久芳、宮下英次、庄 建治朗、水谷俊雄、伊藤荒人、加藤宏明

要旨: 直射除けを付けた2重の通風式自記温度計を用いて、岐阜県多治見市内で8月の日中の

気温を観測した。風通りのよい広い所と風通しの悪い狭い所(多治見アメダス含む)

の正午前後の平均気温を比較すると、晴天日の狭い所は約1℃ほど高温であることが

わかった。(完成:2013年9月10日)

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(結果や方法、アイデアなど)の参考・利用に際し

ては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

更新記録

2013年9月4日:概要を作成

2013年9月9日:修正・加筆

目次

65.1 はしがき

65.2 観測の方法

65.3 観測結果

65.4 準備観測

(3.1)空間広さと気温の関係

(3.2)気温変動と最高気温

(3.3)アメダスとの比較(検証)

(3.4)容器内水温の測定

69.5 まとめ

謝辞

参考文献

65.1 はしがき

岐阜県多治見市では2007年8月16日、40.9℃の最高気温を記録し、それまでの日本最高

気温を74年ぶりに更新した。しかし、40.9℃は2013年8月12日、高知県四万十市江川崎

における41.0℃の最高気温によって更新された。これらはアメダス観測所における

記録であり、設置場所が郊外であったり、あるいは空間の広・狭を考慮すると、

必ずしもその地域を代表する値ではない場合もある。今回2013年8月、アメダスを

含めた多治見市内における空間の広・狭の違う各所で気温を測定し、その特徴を

まとめた。

一般に、多治見のような盆地では最高気温が高くなりやすい。

多治見はなぜ暑いか?

(1)小盆地である(風が弱く、地面近くの高温空気の熱拡散が弱い。夜間は放射冷却

で地面付近が冷えやすく、日の出とともに接地逆転層で蓋をされた最下層が加熱)。

(2)急速な都市化(水田、植生が減少し舗装道路・ビルの増加により蒸発散量が減少)。

(3)内陸である(陸面上を吹いてくる空気塊の加熱化される距離が長い)

(「M64.多治見のヒートアイランド:準備観測」

を参照)。

従来の観測の欠点

多治見市内では市民による気温観測が行われてきたが、従来の方法では、非通風式

温度計が用いられ、誤差1~3℃の放射影響を含んでいた。また、瞬間値の観測では

地点代表性に乏しく、1~2℃程度の誤差が含まれていた(

「多治見のヒートアイランド:準備観測」の図64.8、図64.11、図64.13、

図64.14)。

改良点

こうした誤差を除くために、今回はファンモータを用いた2重の通風筒に温度センサー

を入れ、さらに直射除けを取り付けた装置で気温観測を行い、観測精度の向上を狙う

(「研究の指針」の「K70.気温観測用の電池式通風筒」

を参照)。

あとで示されるように、市内における晴天日中の高温地点と低温地点の気温差は

1~2℃程度であり、それを見出すための観測精度は±0.1℃程度が要求される。

観測上の注目点

「注目点1」

地上気温は観測地点の周辺数m~100m程度のごく近傍の環境にも大きく依存する。

最近、知られるようになった「日だまり効果」により風通りが悪い地点では気温は

異常に上昇する(近藤、2009;2012)。今回は、多治見市内の代表的な場所―風通しの

よい場所と悪い場所―の気温差、すなわち「局所的な気温分布」に注目する。

風通しの良し悪しは、観測点から測った周辺の樹木・建築物などの地物の仰角分布から

計算される空間の広さ「露場広さ」に依存する(「研究の指針」の

「K75.日だまりの気温―各地の観測結果」)。

「注目点2」

都市域内の気温の広域分布を知るために、多治見市内で風通りが良い代表地点のみの

観測も行い、「地区広域的な気温分布」にも注目する。地区広域とは、概略500m

程度以上の空間スケールを指す。地区広域を代表する観測所は良好な環境(日当たりと

風通しの良い場所)に設置された観測所であるが、近年、環境悪化の観測所も見られる

ようになった。

都市域内の気温分布は、地区広域的な「滑らかな気温分布」と局所的な「複雑な高温・

低温が組み合わさった気温分布」が重なった構造である。

これは新しい考え方であり、今回はその方法にしたがって解析する(「研究の指針」の

「K79.都市の地上気温の分布―新しい視点・解析法」

を参照)。

従来の多くの研究では、「注目点1」と「注目点2」の区別をしないで観測されてきた

が、本研究ではこれらを区別して観測する計画とした。しかし、今回は観測予定日が

雨天となり、「注目点2」の観測はできなかった。

備考:「注目点2」の観測例

神奈川県平塚における観測例がある。「研究の指針」の

「K79.都市の地上気温の分布―新しい視点・解析法」

の図79.4(観測)、図79.6(模式図)で例が示されている。

65.2 観測の方法

(1)気温センサーは白金抵抗体を用い、20秒間隔でデータロガーに記録する。通風

装置は三脚に水平に取り付け、吸気口の地上高は1mとする。晴天日中、連続3時間の

平均気温をもとめ、これを基準資料として解析する。

4台の気温観測装置(K1, K2, Y3, Y4)を用い、1日目(8月10日)の測定終了後、

風通しのよい同一場所に全ての気温センサーを集めて、1時間の比較測定を実施した。

これは気温センサーのバラツキをチェックするためである。

写真65.1 コンビニ前の駐車場に4台の気温観測装置を並べて比較測定したあと、

記念にとった参加者の写真(8月10日)。

2日目(8月11日)の観測では、3地点で連続観測を行い、1つの測器(K2)のみY3と

Y4地点を順番にまわり、測器を並べて90分間の比較測定を行い、相互の誤差を

チェックした。

(2)アスマン通風乾湿計の乾・湿球は、ともに乾球として目視により気温を10分間隔

で読み取る。三脚に、ほぼ水平に吸気口がやや下になるように取り付ける。吸気口の

地上高度は1mとする。この観測は上記(1)をチェックするためのものである。

(3)放射温度計(HIOKI社製FT3700)の視線と地面のなす角度は約45度に保ったまま、

左右に振りながら、歩いて周辺一帯の地表面平均温度を20秒~1分間、これを5回ほど

観測する。1回ごとに記録する。この観測は30分間隔で行う。この際、放射温度計は、

射出率(E)=1に、平均値表示(AVG)に設定しておく。トリガ―キ―を押している

間の平均温度が表示される。風通しが悪い地点ほど、地表面温度が高く、気温も高くなる

ことを確かめる。

放射温度計はトリガ―キ―の不完全性により、押している間でもHold 状態になって

いることがある。器械の示す値が真値かどうかに注意する。

(4)水を入れた容器を各地点の地表面近くに数個ずつ配置し、水面の放射温度を

測定する(8月24日の観測)。容器は「研究の指針」の

「K55.日だまり効果の試験地と観測方法」の図55.16と55.17に示してある。

ただし多治見での観測では、容器の寸法と構造はそれらと異なり、放射温度計はHIOKI

社製FT3700の3台を用いる。

容器の水面温度の放射温度は、放射温度計を水面に垂直に向け、水面から10~20cmの

距離から測る。天空からの低温放射が水面で反射して実際より低い温度を測定しない

ように、本来ならば水面に覆いかぶさるようにして測る方法がより正しい

(「身近な気象」の「M60.地上観測」の図60.5)。

しかし、今回は各人ごと一定の同じ方法で測ることとした。

3台の放射温度計相互の器差および測定の個人差を除くために、全容器(10個)を順番

にまわって水温を測定する。30分ごと、各班は10分ごとにずれてまわるため、各容器の

水温は10分間隔で測定することになる。

備考:容器の水温を測る目的

狭い場所では日中の気温は「日だまり効果」により、高温となる。日だまり効果は

風速が弱い所で起きる現象である。地表面温度が高温となり、それに伴い気温も高く

なる。それゆえ、周辺の建物なども含む地表面の実効的な放射平均温度を観測すれば

よいが、その観測は難しい。つまり気温に影響する顕熱輸送に関係する地表面の実効的

な温度の定義は難しい(Kondo and Watanabe, 1992:JAS)。気温は広域(1km以上の

スケール)の地表面状態によって大勢がきまり、それからのズレは観測点の空間広さ、

次いで地表面状態(アルベド、風速に対する粗度、気温に対する粗度、地面直下の熱

的パラメータ)に依存する。

現地での風速測定が難しいので、本研究では風速を測る代わりに「空間広さ」で

代表しているわけである。この場合、風速と「空間広さ」は完全に対応するわけで

なく、±20%程度の幅でばらつきがある(「研究の指針」の

「K74.露場風速の解析―室戸岬」の図74.12の下図を参照)。

風速観測が難しいので、一定の試料(アルベド、粗度、熱パラメータが同じ)の表面

温度を測る。アルベドなどが同じなので、表面温度は放射量と風速だけの関数となる。

天空の散乱光は広域1km~数kmのアルベドによって決まってくるので、今回の観測

では放射条件は同じとみなしてよく、一定の試料の表面温度を測ればその地点の風速

(地面付近の高度0.1~1mの風速)がわかることになる。試料として水の入った容器

を用いれば、水面に入る日射量は同じになる。各観測地点内でも局所ごと風速が違う

可能性があるので、各観測地点につき2~3個の容器を用いる。

写真65.2 観測終了後、水の入った容器を同じ場所に並べて容器水温に系統的な差が

ないかのチェックを行った(8月24日)。容器水温の本観測は芝地の4地点で行ったが、

この試験では局所的な風速の違いを除去するためにアスファルト舗装面上で行った。

(5)アメダスの平均気温は、10分間隔で記録された3時間平均値とする(サンプル数

n=19)。気温変動の標準偏差σは0.5℃程度(晴天日中、比較的狭い場所)である

ので、サンプル数 n の少なさからくる誤差の目安は、σ/n1/2=±0.1℃程度である。

観測期間中に猛暑となれば、10分間隔のアスマン通風乾湿計など目視観測は中止する

予定とした。実際、8月10日、11日は日射も強く最高気温は38~40℃になり、10名余の

観測者の安全のために目視観測は途中で中止した。

平均気温や最高気温などの定義

・平均気温

正午前後の3時間を観測時間とする。20秒間隔で記録した3時間平均値(3×3×60=540

データ)を平均気温と定義する。

・平滑瞬間気温

気温は直射除けを付けた2重の通風筒内に設置した白金抵抗温度計の指示温度である。

指示温度の時定数はセンサーの大きさと、通風速度に依存する。用いた気温観測装置

のセンサーの大きさと通風速度は厳密に同じではないので、本観測では、連続する

指示温度値5個の移動平均値(1分20秒間の平均値)を平滑瞬間気温と定義する。

・最高気温 Tmax

3時間にわたり観測された平滑瞬間気温の最大値を最高気温とする。本観測では地点間

の気温差を見ることが目的であるので、測器による時定数の違いを除くために平滑瞬間

値を用いて最高気温をもとめる。ただし、次項の気温変動の標準偏差の計算では、

生の瞬間値を用いる。

・気温変動σ

20秒間隔で記録された気温変動の標準偏差を30分ごとに求め、その6回分(3時間)

の平均値を気温変動の標準偏差σと定義する。30分ごとに求める理由は、長い時間の

気温変化のトレンドを除去するためである。

空間広さ(露場広さ)の定義

各観測点における周辺地物の仰角は「レーザー距離計」によって簡易測量する。

各方位の仰角をα、その方位の樹高・建物の高さを h、そこまでの水平距離を X と

すれば、

h/X=tanα

である。X/hは露場広さ(空間広さ:無次元)である。方位10度間隔で仰角αを測定

するだけで、その地点の空間広さ(つまり風通しの良し悪し)がわかる。

ただし、α<1.8°のとき、地表面に近い高さ(1~2m)の風速は風上側にある障害物

の影響は無視できる、つまり無限に広い空間の風速と同じになり、地上気温は

「日だまり効果」の影響を含まなくなる。それゆえ、α<1.8°はα=1.8°と置き

換えて空間広さX/h=1/tanα=31.8(最大値)を計算する(「研究の指針」の

「K74. 露場風速の解析―室戸岬」を参照)。

各方位のX/hの全方位平均(360度平均)を<>で表わすとき、<1/tanα>=<X/h>を

「露場広さ2」と定義する。地上で観測される気温は「露場広さ2」と密接な関係に

ある(「研究の指針」の「K75.日だまりの気温―

各地の観測結果」と「K76.日だまりの気温―

理論的考察」)。

風向が日時によって変化する数日間以上の長期資料の解析、あるいは3時間の短時間で

あっても風向が不定な場合には、全方位の平均的な「露場広さ2」を用いる。風向が

ほぼ一方向のみに卓越した場合(夏の気圧配置に支配された晴天日の正午前後など)

には、その方位の空間広さ(露場広さ)を用いる。

その場合、卓越平均風向±40°範囲(都市内)あるいは±20°範囲(広い海岸など

風向変動が小さい場所)の空間広さの平均値を用いる。今回は市街地や住宅地で

観測するので、前者の±40°範囲とする。たとえば平均風向が270°の場合、230°~

310°のX/hの平均値を空間広さとする。

注意:風下側が開けていること

風上側の空間広さを用いるが、この場合、風下側(風が通り抜け去る方向)が十分に

開けていないと、風止めとなる。すなわち平地の場合、「風下側の空間広さ:

X/h>5」の条件がほぼ成り立ち、風が吹きだまり難いことを確認すること。

風下側も狭い場合には、全方位平均の空間広さ(露場広さ)を用いる。

観測測器と記録の方法

8月10日、11日は通風式自記温度計4組、アスマン通風温度計3組、放射温度計4組を

用いる。観測は4班に分かれて行う。4地点はいずれも同じ被覆の地表面(アスファルト

舗装)とする。

8月24日は、通風式自記温度計は4組用いる。人数の都合により、アスマン通風温度計

は10日、11日の観測でチェックが出来ているため用いない。

1日の日中の観測時間は3時間を原則として、10時から15時まで5時間観測の予定で行い、

途中でにわか雨など条件が急変する場合は、はじめの3時間の観測データを採用する。

特に問題がない場合は、10時30分~13時30分の3時間を標準とする。

観測地点

4日間の観測地点は以下の通りである。

第1日目(8月10日)は多治見駅北口地区のアスファルト舗装の4地点

1班・・・セブンイレブンの駐車場、風通り良好(自記記録装置:K1)

2班・・・ミクニヤの駐車場、風通り不良(自記記録装置:K2)

3班・・・駅北ロータリ、風通り良好(自記記録装置:Y3)

4班・・・安養寺の駐車場、風通り不良(自記記録装置:Y4)

第2日目(8月11日)は光ヶ丘地区のアスファルト舗装の4地点

1班・・・オオマツフードの駐車場、風通り良好(自記記録装置:K1)

3班・・・丸澤工業の敷地内、風通り不良(自記記録装置:Y3)

4班・・・KEIZパチンコの駐車場、風通り良好(自記記録装置:Y4)

2班(自記記録装置:K2)は移動観測とし、Y03とY04地点の温度計と90分間並べて

比較・チェックする。

第3日目(8月24日)は修道院敷地内の芝地の4地点

1班・・・入口の南駐車場、風通り良好(自記記録装置:K1)

2班・・・ロッジの間、風通り不良(自記記録装置:K2)

3班・・・北駐車場(自記記録装置:Y3)

4班・・・ぶどう畑隣(自記記録装置:Y4)

第4日目(8月25日)は市内の土岐川北側、風通り良好な4地点

1班・・・光ヶ丘地区のオオマツフード(自記記録装置:K1)

2班・・・小泉小学校(自記記録装置:K2)

3班・・・修道院入口の駐車場(自記記録装置:Y3)

4班・・・駅北コンビニ(セブンイレブン)(自記記録装置:Y4)

備考: 8月25日は雨天のため上記の観測は中止し、多治見駅2階の歩道の北端の

屋根の下で4台の通風式温度計を並べて比較検定した。

写真65.3 多治見駅2階歩道の北端の広場に4台の通風式自記温度計を並べて比較検定

(8月25日)。

図65.1 土岐川北側の4地区、右から修道院地区、駅北地区、光ヶ丘地区、小泉小学校

地区(Googleマップに加筆)。

図65.2 駅北地区(Googleマップに加筆)、赤矢印はこの地区の日中の卓越風。赤丸

地点は右上から順にミクニヤ、安養寺、セブンイレブン、駅北ロータリ。

図65.2は駅北地区の観測配置図である。日中の風は多治見駅の南側を流れる土岐川の

流路に沿う風向と同じである。赤矢印で示す方向に広い道路があり、鉄道線路も同方向

であることが南西~西南西の卓越風となると考えられる。

図65.3は光ヶ丘地区の観測配置図である。土岐川の支流・大原川が北西から南東の

方向に流れ、この地区の晴天日中の卓越風向もこの方向とほぼ同じである。

図65.3 光ヶ丘地区(Googleマップに加筆)、赤矢印はこの地区の日中の卓越風。

赤丸印は上からアメダス、オオマツフード、丸澤工業、KEIZパチンコ。

図65.4 修道院地区(Googleマップに加筆)。この地区における8月24日の日中は風向

不定。赤丸印は右上から順にぶどう畑隣、北駐車場、ロッジ間、南駐車場。

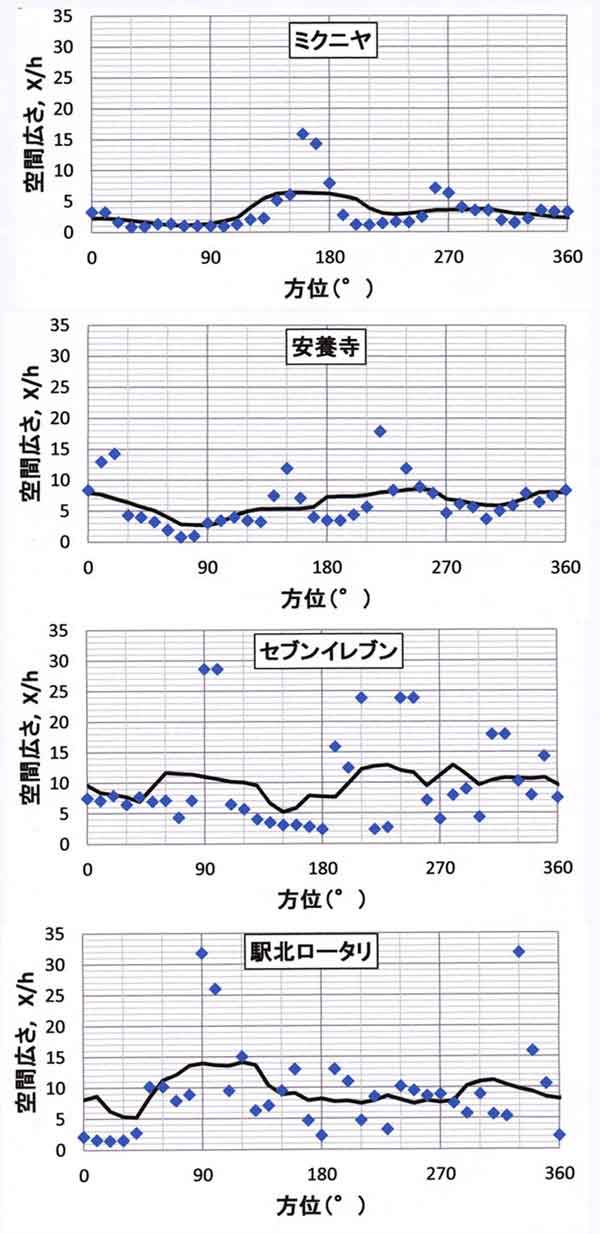

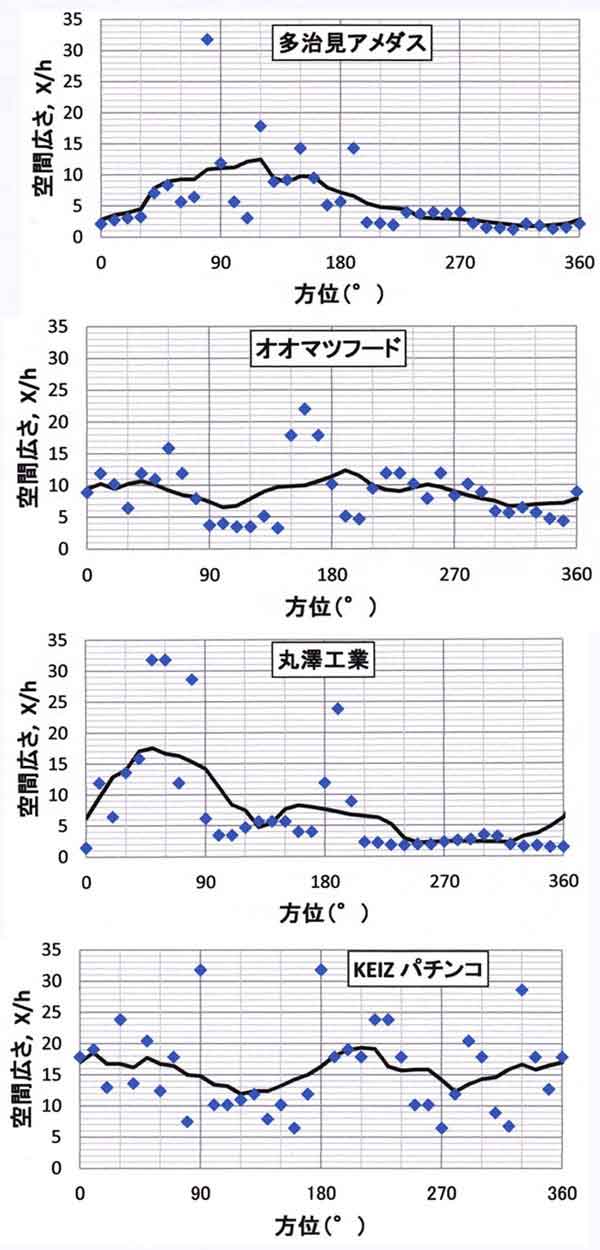

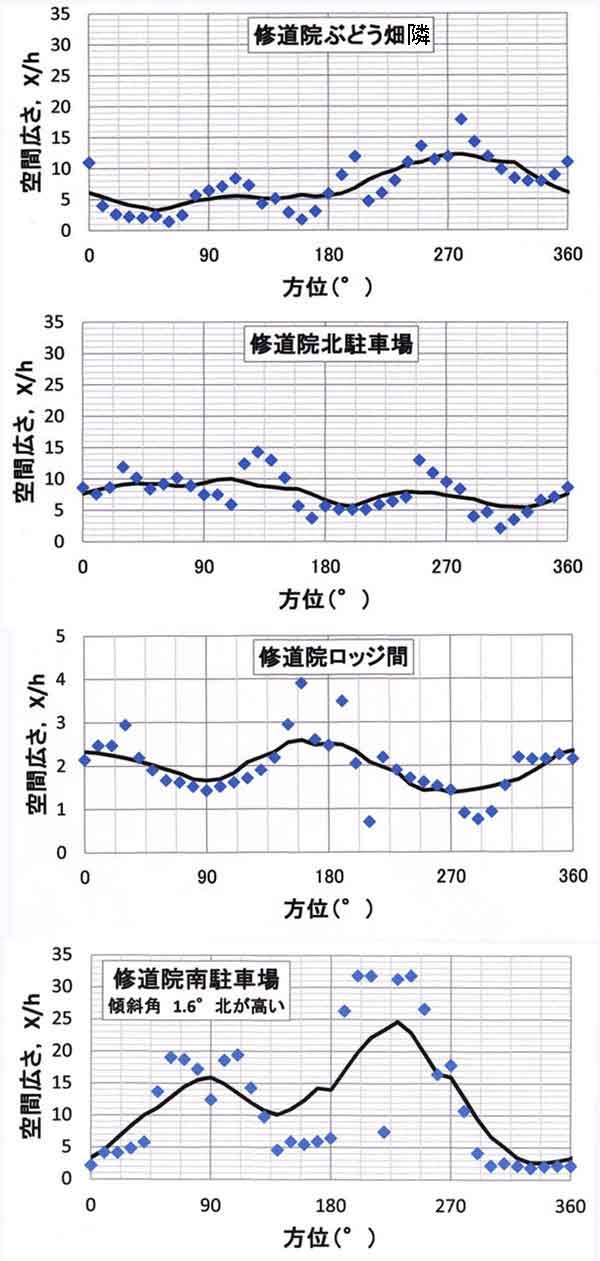

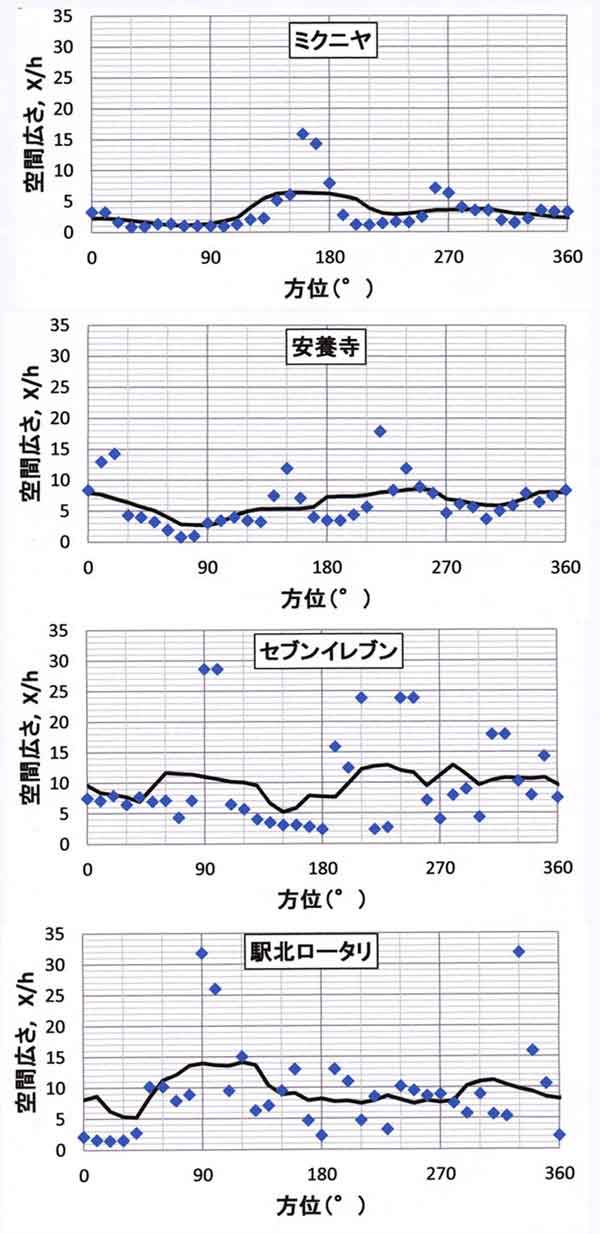

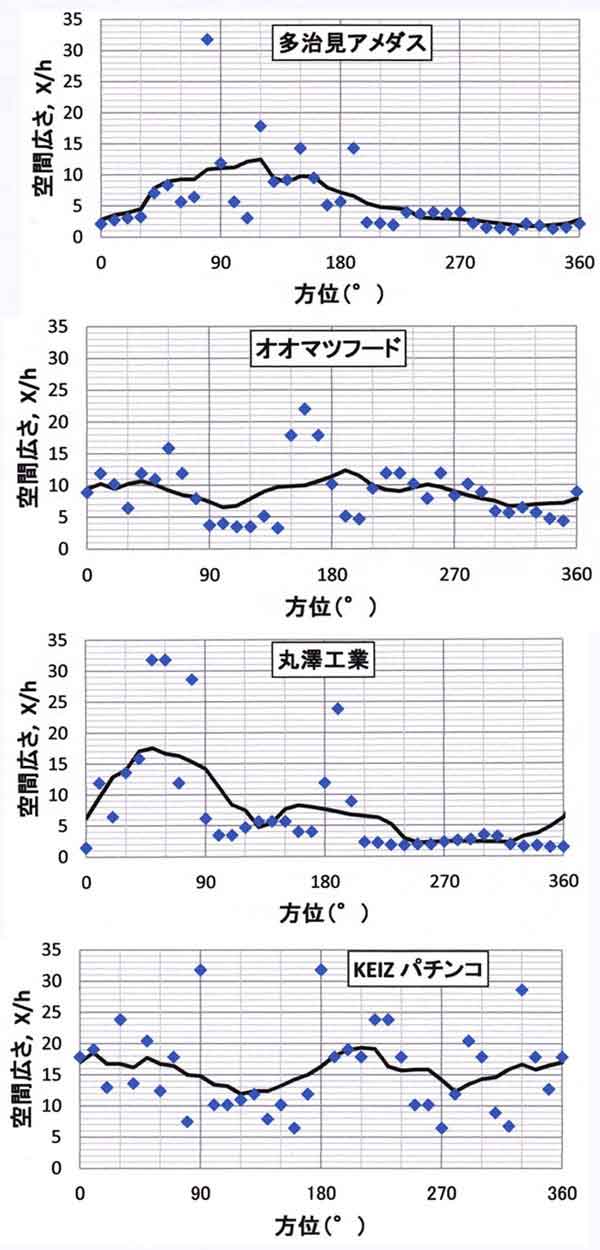

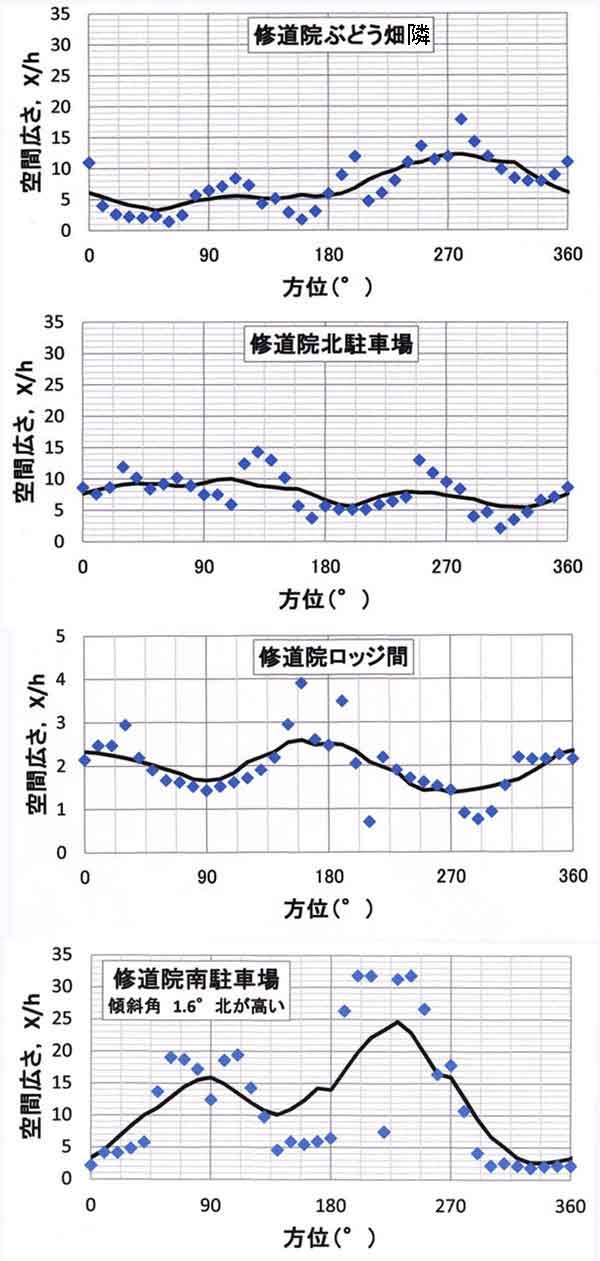

以下に掲げる図65.5~図65.7はそれぞれ、駅北地区、光ヶ丘地区、修道院地区における

簡易測量によって求めた空間広さの方位分布図である。修道院地区の観測点「ロッジ間」

は樹高1.05mの生け垣で西、北、東が囲まれているので、レーザー距離計による仰角

測定のほか、巻尺による実測値(X, h)も用いて、各方位の空間広さ(X/h)を計算

した。

図65.5 空間広さの方位角分布(その1)、上からミクニヤ、安養寺、セブンイレブン、

駅北ロータリ。

図65.6 空間広さの方位角分布(その2)、上から多治見アメダス、オオマツフード、

丸澤工業、KEIZパチンコ。

図65.7 空間広さの方位角分布(その3)、上から修道院のぶどう畑隣、北駐車場、

ロッジ間、南駐車場。ロッジ間の空間広さについては、縦軸の大きさが他と違うことに

注意。

65.3 観測結果

(3.1)空間広さと気温の関係

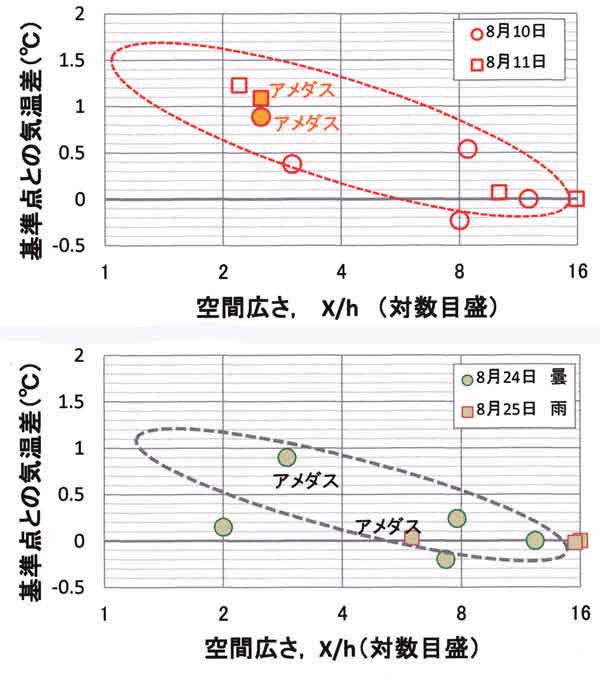

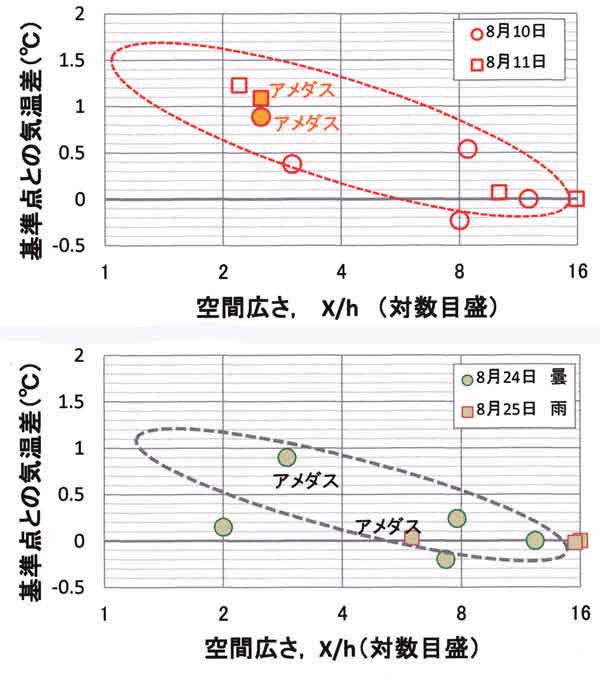

観測結果を表65.1にまとめ、空間広さと気温差の関係を図65.8に示した。上図は

晴天日(10日、11日)、下図は曇天日(24日)と雨天日(25日)の関係である。

25日は地上の高度1mではなく、多治見駅2階の歩道の北端の見晴らしのよい場所

(屋根付き展望台の形状)で観測したものである。

表65.1 晴天日中(ただし24日は雨上がりの曇天、25日は雨天)の地区卓越風向と

その風上側の空間広さ(ただし、±40°範囲の平均値)、全方位平均の空間広さ

(<1/tanα>)、平均気温の観測値、アメダスの観測値(2013年8月)

観測地点 地区 空間 <1/tanα> 平均気温 K1基準 アメダス

卓越風 広さ (℃) 差(℃) 風向 風速(m/s)

(10日11:00~14:00・・・快晴)

セブンイレブン WSW 12.0 9.9 36.50 0.00 ― ―

ミクニヤ WSW 3.0 3.4 36.88 0.38 ― ―

駅北ロータリ WSW 8.0 9.5 36.27 -0.23 ― ―

安養寺 WSW 8.4 6.2 37.04 0.54 ― ―

アメダス WNW 2.5 6.0 37.39 0.89 W 1.95

(11日12:00~15:00・・・快晴)

オオマツフード WNW 10.1 8.9 37.11 0.07 ― ―

丸澤工業 WNW 2.2 7.6 38.27 1.23 ― ―

KEIZパチンコ WNW 15.9 15.6 37.04 0.00 ― ―

アメダス WNW 2.5 6.0 38.13 1.09 W 2.86

(24日11:30~14:30・・・雨上がりの曇天)

修道院南駐車場 不定 12.3* 28.47 0.00 ― ―

修道院ロッジ間 不定 2.0 28.63 0.16 ― ―

修道院北駐車場 不定 7.8 28.72 0.25 ― ―

ぶどう畑の北側 不定 7.3 28.28 -0.19 ― ―

アメダス W 2.5 6.0 29.38 0.91 W 1.84

(25日10:00~13:00・・・雨天)

駅2階歩道北端 ENE 23.39 0.00

駅2階歩道北端 ENE 23.37 ‐0.02

アメダス 不定 23.42 0.03 不定 0.59

* 修道院南駐車場の全方位平均の空間広さ(=12.3)は、地形傾斜角=1.6度

(北が高い)を考慮した計算値。その計算式は「研究の指針」の

「K67.露場風速の解析―宮古」の注3に示されている。

まず、図65.8の上図から見てみよう。縦軸の気温差は広い空間(空間広さ=12~15)

における気温を基準とした値である。8月10日の基準点はセブンイレブン、8月11日の

基準点はKEIZパチンコとした。

これまでに行われた他所(平塚、つくば、防衛大学)における観測結果と比べると

バラつきの範囲内で一致している。

上図で注目すべきは、多治見アメダスにおける平均気温が周辺の広い空間の平均気温

と比較して約1℃高めである。このアメダスは北消防署敷地内の片隅にあり、

北西側には建物が接しており、北側は一段と高い高速道路、南西側の道路248号線との

間には生垣が植えられて、風通しが悪い(写真65.4)。その結果として

「日だまり効果」が現れ、日中の平均気温が隣地の広い空間(オオマツフードの駐車場)

に比べて約1℃高めである。

図65.8 空間広さ(横軸、対数目盛)と気温差(基準点との差)の関係。

上図は晴天日(8月10日と11日)の観測

赤破線の楕円範囲:他所における晴天日の観測(「研究の指針」の

「K76.日だまりの気温―理論的考察」の

晴天日の観測値)

オレンジ塗り:多治見アメダスにおける観測値

下図は雨上がりの曇天日(8月24日)と雨天(8月25日)の観測

黒破線の楕円範囲:他所における曇天日の観測(「研究の指針」の

「K75.日だまりの気温―各地の観測結果」

の曇天時の観測値)

アメダス:多治見アメダスの観測値

写真65.2(左)を参照すると、気温観測時の風はアメダスの左の方から吹き、風上側の

白い建物(カラオケボックス、現在倉庫?)が風止めとなり、消防署の生垣が風の回

り込みを抑えている。消防署背後(中央自動車道の斜面)の樹木も時代とともに

成長し、これも防風の役目をしている。ただし、白い建物の右側と斜面の間の空間

から、アメダスへの風の回り込みが多少ある。

図65.8(上)にプロットされたアメダスの左上のプロットは丸澤工業の庭における

観測値である。丸澤工業の庭の気温観測点における空間広さ(=2.2)はアメダスの

空間広さ(=2.5)とほぼ同じであり、平均気温差も同等である。また後掲の表65.2

のとおり、最高気温の観測値も同等であり、アメダスは狭い空間のグループに分類

できる。

備考:観測所の観測環境

気象観測所は日当たりと風通しが良いことが重要である。それを表すパラメータとして

空間広さ(露場広さ)がある。空間広さ(露場広さ)が概略4以下は観測環境が悪い

観測所であり、概略8以上が好環境の観測所、30以上が周辺地物の影響をほとんど

受けない理想的な観測所である。前記したように、良好な環境にある観測所における

観測値は概略500m程度以上の広域空間スケールを代表する。悪い環境における観測値

はごく局所の気象を表すものであり、気象庁観測所は良好な環境にあることが望ましい。

写真65.4 アメダス周辺の写真、赤矢印はアメダスの測風塔。

左:西側のオオマツフード駐車場から撮影(手前の箱の位置で気温観測を実施)。

右:北消防署玄関前から撮影、左方の生垣と右方の斜面には成長する樹木がある。

写真65.5 南東から撮影した丸澤工業の庭(2枚を横に合成)。

赤矢印は通風式自記温度計の設置場所、気温観測中の風は中央の事務所を越えて手前

に吹いてくるため観測地点では風が弱い(アメダスの環境に似ている地点で観測)。

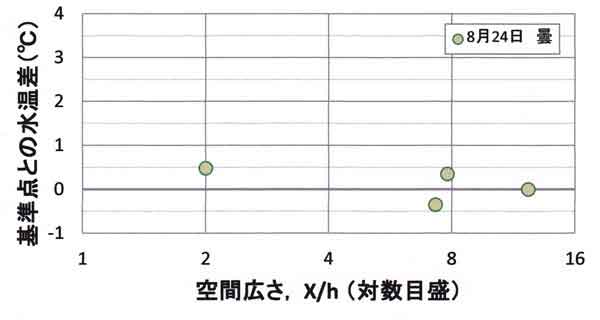

図65.8(下)は雨上がりの曇天日(8月24日)と雨天日(8月25日)の結果である。

8月24日のプロットは多治見修道院敷地内の4か所の芝地における観測である。

南駐車場の気温を基準とした気温差を縦軸に示してある。アメダス(周辺はアス

ファルト舗装面積が多い)を除外すると、他所(黒破線の楕円範囲)における結果

より、気温差が小さめである。その理由として、①修道院敷地内の芝生地で観測した

こと、②雨上がりで地面が湿っていたことが考えられる。

8月24日の修道院地区では、風が弱く風向は不定であったので、横軸は空間広さの

全方位平均値(「露場広さ2」=<1/tanα>=<X/h>)で表してある。

8月25日は朝から雨降りの天気であり、4つの通風式自記温度計を並べて比較した。

アメダスと2階レベルに設置した測器 K1、K2による気温はほとんど一致している。

3時間の観測ではK1とK2のサンプル数=540、アメダスのサンプル数=19であり、

駅とアメダス地点の距離は約1.8kmである。両地点の標高は、ほとんど同じと見な

してよい。

雨天日には、地温・気温を上昇させる短波・長波の正味の放射エネルギーが実質的に

ゼロに近く、多治見市内での気温の水平分布はほとんど形成されないと考えられる。

(3.2)気温変動と最高気温

最高気温は偶然性の強い値である。参考までに、この節では最高気温と平均気温の差に

ついて考察する。

一般のアメダスで使用されている温度センサーは、直径=6.4mm(2005年度更新の

地点)または6.0mm(2006~2007年度更新の地点)、通風速度=5m/s、時定数=56秒

である。2007年までについては、最高気温は10分間隔でサンプリングされた気温の

最高値である。

しかし、一般アメダスについては2008年ころから、観測方法・統計方法がまた変更

されて、気温の10秒ごとサンプリングの連続6回平均値のうち、1日の最高値を

最高気温とするようになった。センサーは以前と同じで、直径=6.4mm

(2005年度更新の地点)または6.0mm(2006~2007年度更新の地点)である

(「研究の指針」の「K23. 観測法変更による気温の

不連続」の表23.1を参照)。

本研究で用いる温度センサーは直径=2.3mm(K1, K2, Y4)または直径=4.0mm

(Y3)、通風速度=5.0~5.5 m/sである。アメダスや気象官署で用いているセンサー

に比べて直径=2.3mm(K1, K2, Y4)の時定数は短い。

これらの理由により、アメダスの最高気温との比較は難しいが、本観測で定義する

平滑瞬間気温の最高値がアメダスの最高気温に概略同じと見てよいだろう。

厳密には比較できないので、本研究では気温変動の標準偏差を用いて最高気温と

3時間平均気温の差を確率的・統計的に表すことにする。

表65.2 気温変動の大きさと最高気温の関係

平均気温:20秒間隔で3時間観測した気温の平均値

Tmax:観測時間3時間中の平滑瞬間気温の最高気温、ただしアメダスは日最高気温

σ:30分間気温変動の標準偏差の6回平均(平滑しない瞬間気温による計算値)

⊿=Tmax-平均気温

観測地点 空間 平均気温 Tmax σ ⊿ ⊿/σ センサー

広さ (℃) (℃) (℃) (℃)

10日11:00~14:00・・・快晴

セブンイレブン 12.0 36.50 38.35 0.56 1.85 3.3 K1

ミクニヤ 3.0 36.88 38.63 0.44 1.75 4.0 K2

駅北ロータリ 8.0 36.27 37.75 0.38* 1.48 3.9 Y3*

安養寺 8.4 37.04 38.31 0.57 1.27 2.2 Y4

アメダス 2.5 37.39 39.4 ― ― ― ―

11日12:00~15:00・・・快晴

オオマツフード 10.1 37.11 38.55 0.50 1.44 2.9 K1

丸澤工業 2.2 38.27 39.29 0.35* 1.02 2.9 Y3*

KEIZパチンコ 15.9 37.04 38.41 0.49 1.36 2.8 Y4

アメダス 2.5 38.13 39.5 ― ― ― ―

晴天2日間平均 0.52 1.45 3.1 ―

24日11:30~14:30・・・雨上がりの曇天

修道院南駐車場 12.3 28.48 29.23 0.23 0.75 3.3 K1

ロッジ間 2.0 28.63 29.22 0.22 0.59 2.7 K2

修道院北駐車場 7.8 28.72 29.14 0.15* 0.42 2.8 Y3*

ぶどう畑北 7.3 28.28 28.96 0.20 0.68 3.4 Y4

アメダス 2.5 29.38 30.5 ― ― ― ―

曇天1日間平均 0.20 0.61 3.1 ―

25日10:00~13:00(Y3, Y4をチェクするための比較観測)・・・雨天

駅2階歩道北端 16.0** 23.39 24.98 0.25 1.59 6.4 K1

駅2階歩道北端 16.0** 23.37 24.92 0.23 1.55 6.7 K2

アメダス*** ― 23.42 26.2 ― ― ― ―

*センサーY3は直径=4.0mmのため時定数が大きい。

**2階の見晴らしの良い地点、空間広さは図65.8(下)にプロットする際に用いる仮の値。

***25日のアメダスの風向は不定、最高気温の起時は25日17時11分(比較観測の時間外)である。

表65.2に示すように、最高気温Tmaxと平均気温の差は晴天日には1.5℃、曇天日には

0.6℃である。この差⊿は標準偏差σと比例関係にあり、⊿/σは晴天日、曇天日ともに

3.1である。

なお、25日の比較観測中の5分間(11時52分~57分)にわたり、例外的に異常高温気塊

が通過したため、最高気温Tmaxは高い。

気温の変動値が近似的に正規分布であるとすれば、⊿/σ>3.1となる確率は0.001で

ある。すなわち気温サンプル1000回のうちの1回の確率で最高気温が記録され、

その値は次式で表される。

最高気温=平均気温+(3.1×σ)

今回の晴天日は2日間の観測であり、気温変動の大きさσと空間広さ X/h の明瞭な

関係は見出せないが、他所で得られた結果によれば、晴天日中のσ=0.30℃

(X/h>25)、0.45℃(X/h=10)、0.55℃(X/h=2)であり、狭い空間ほど大きくなる

(「研究の指針」の「K79. 都市の地上気温の分布―

新しい視点・解析法」を参照)。

したがって、狭い空間ほど平均気温が高くなり、最高気温はさらに高くなる。

例:広い空間と狭い空間で観測される平均気温と最高気温

理想に近い気象観測所(空間広さ>30)で晴天日の正午過ぎに観測された平均気温

=30℃、最高気温=30.9℃(σ=0.3℃)だったとする。この近くに環境の悪い観測点

(空間広さ=2)があったとすれば、そこで観測される平均気温=31.5℃、最高気温

=33.2℃(σ=0.55℃)と推定される。平均気温は1.5℃高め、最高気温は2.3℃高め

に観測されることになる(「研究の指針」の

「K79. 都市の地上気温の分布―新しい解析法」参照)。

これら高めに観測される数値(1.5℃、2.3℃)は空間広さ>30の理想に近い観測所と

空間広さ=2において確率的・統計的に起きる気温差であり、必ず観測される値では

ない。今回の晴天日2日間の広・狭地点(空間広さ10前後と2~3)の比較観測において

は、平均気温、最高気温ともに狭い空間の方が0.5~1℃ほど高くなる程度であった。

(3.3)アメダスとの比較(検証)

北消防署敷地内に設置されているアメダスと比較するために、通風式自記温度計

(K2)をアメダス観測所フェンス外の南側、約2m離れた所に設置し、8月11日10時

25分20秒~11時30分20秒の約1時間にわたり記録した。アメダスの気温観測用の通風筒

の吸引口(下から空気を吸い上げる)の高さより0.2m程度低い高度にK2通風筒

(水平に空気を吸引する)を設置した。

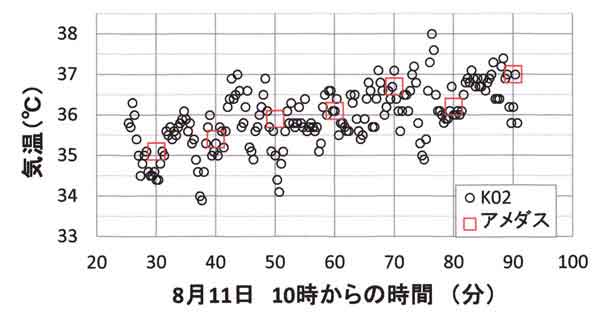

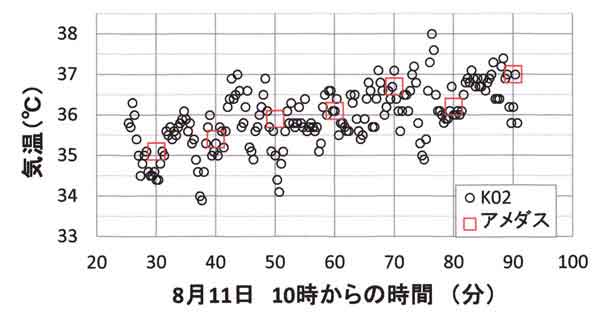

図65.9はアメダスとK2通風式自記温度計による気温の比較である。

図65.9 アメダス気温とK2センサーによる比較、2013年8月11日。

K2センサーの直径=2.3mm、通風速度=5.0~5.5m/sのため、アメダス・センサー

に比べて時定数が短く、変動は激しい。10時30分~11時30分(横軸の30分~90分)

の平均気温と変動の標準偏差は次の通りである。

K2センサー ・・・35.99℃±0.72℃

アメダス・・・・・36.06℃±0.67℃

差・・・・・・・・0.07℃

両者の差(0.07℃)が小さいのは偶然と見るべきである。時間的な気温変動の大きさ

からして、両者による平均気温はサンプリング数(K2センサーは181個、アメダスは

7個)の少なさによる誤差(±0.2℃程度)の範囲内で一致しているとみてよい。

気温変動が大きいので、通常は、比較するには少なくとも3時間以上を掛けなければ

ならないが、この日のK2センサーは1.5時間ごとに順番に移動させてY3とY4センサー

のチェックも行った。Y3とY4との比較では通風筒吸引口を0.5mほどの距離に近

づけて行なったが、アメダス(気象庁のルーチン観測システム)との比較では、

数m以内に近づけてはならない。

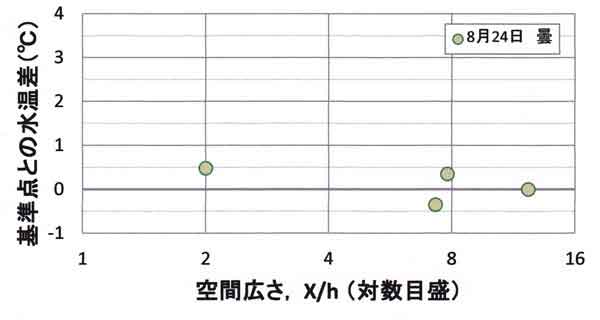

(3.4)容器内水温の測定

65.2節「観測の方法」の備考「容器の水温を測る目的」でも説明したように、

広い場所と狭い場所の風速を測る代わりに水温を測った。修道院の南駐車場北側と

北駐車場(ともに芝地)には容器を各2個、ロッジ間とぶどう畑隣には各3個を配置

した。複数個を配置したのは、風速に局所的なムラがあると考えたからである。

同じ観測地点でも容器による水温の差があったので、その原因を調べるために容器

水温は気温観測より1時間早く終了させた。測定結果を表65.3と図65.10に示した。

表65.3 容器の水温の観測値(8月24日10:30~13:30、雨上がりの曇天)

ただし、平均気温は11:30~14:30の観測値

水温のうしろに付けた±数値は容器による水温の違い(標準偏差)

番号①②③④は空間広さの狭い順番、気温と水温は高い順番

観測地点 空間広さ 平均気温 水温 基準点との水温差 水温-気温

℃ ℃ ℃ ℃

修道院南駐車場 12.3④ 28.48③ 30.56±1.7③ 0.00③ 2.08③

ロッジ間 2.0① 28.63② 31.04±1.1① 0.48① 2.41①

修道院北駐車場 7.8③ 28.72① 30.91±1.0② 0.35② 2.19②

ぶどう畑北 7.3② 28.28④ 30.21±0.8④ -0.35④ 1.93④

図65.10 空間広さ(横軸、対数目盛)と水温差(基準点との差)の関係、8月24日の

観測。

8月24日は曇天であり、水温の上昇は小さく、空間広さとの明瞭な関係は見い出せない。

65.4 まとめ

多治見市内で2013年8月10日、11日(快晴)および24日(雨上がりの曇天)の正午

前後の3時間、通風式自記温度計4台を用いて平均気温、気温変動、最高気温などを

観測した。観測地点の広さは「空間広さ」で表した。広い地点における気温を基準

として、狭い地点との気温差と空間広さの関係を調べた。

(1)晴天日については、基準点(空間広さ>10)との気温差は空間広さが狭くなる

ほど大きくなる傾向である。曇天日については観測数が少なく、この傾向は明瞭では

ないが、他所(平塚ほか)の傾向を参考にすると、気温差は小さいながらも同じ傾向

になると考えられる。

(2)多治見アメダスは狭い場所に設置されているため、道路を挟んだ向かい側の

広い場所(アスファルト駐車場)に比べて晴天日の平均気温は約1℃高いことが

わかった。

(3)朝からの雨天日(8月25日)には、多治見駅2階歩道の北端(展望のよい場所)

で測った気温とアメダス気温は殆んど一致していた。このことから、雨天日の気温は

市街地の範囲内でほぼ等温になることが予想される。

(4)広い場所と狭い場所の風速の違いを調べる代わりに、水を入れた容器の水温を

測り比較したが、曇天日(8月24日)のためか、場所による水温の違いは0.5℃以内

であり、空間広さとの明瞭な関係は見いだせなかった。

所感

気象観測所には気象官署(気象台、旧測候所=特別地域気象観測所)とアメダス

(地域気象観測所)がある。これらの観測所は、地域を代表する気象を知る目的に

設置されている。しかしながら現実には、地域内には、風通しの良い場所と悪い場所が

混在しており、場所ごとに気温は異なる。その地域で暮す住民は、狭い空間で風通しが

悪ければ、日中は代表地点よりも高温、広い空間で風通しがよければ低温であることを

意識できる。これまで意識していなかった場合は、改めて意識して暮しに役立てる

ことができる。

今回の観測結果等により多治見市のように、急速に都市化されても観測所の周辺、

概略10~100m範囲の環境が仮に一定に保たれるならば、都市化された地域を代表する

都市気象が観測される。しかし多治見アメダスでは、消防署敷地を囲む生垣と北側斜面

の樹木の成長、その他の変化があり、環境が一定に保たれているとはいえない。

他所でも同様に、環境が30年以上の長期にわたり一定に保たれているアメダスは少ない

と考えられる。

われわれ住民はアメダスなど気象観測所の周辺に雑草が生えていないか、樹木により

風が遮られていないか等に注意し、環境維持・改善に協力していきたい。

謝辞

大竹克子さんには観測者の輸送、観測地点の所有・管理者との交渉、その他でご支援

いただいた。ミクニヤの小椋文良さんには駐車場と事務所を利用させていただいた。

白山町のコンビニ(セブンイレブン)と安養寺の駐車場、および駅北ロータリ

(多治見市営)、光ヶ丘のオオマツフードと丸澤工業およびKEIZ パチンコの駐車場、

多治見修道院の敷地、さらに多治見駅2階歩道の北端の広場を利用させて

いただいた。

参考文献

Kondo, J. and T. Watanabe, 1992: Studies on the bulk transfer coefficients

over a vegetated surface with a multilayer energy budget model.

J. Atmos. Sci. 49, 2183-2199.

近藤純正、2009:気温観測の補正と正しい地球温暖化量.アリーナ(中部大学)、

第7号、144-161.

近藤純正、2012:日本の都市における熱汚染量の経年変化.気象研究ノート、

224号、25-56.