<葛城一言主神社>

長柄神社を後にして、県道30号線を横切り北に歩くと一言主神社がある。 道の途中の畑には、コスモスがたくさん咲いていた。 道の途中の畑には、コスモスがたくさん咲いていた。

一言主神社は、願いを一言だけ聞いてくれる「いちごんさん」として地元の人から親しまれている。一言主神社は各地にあるがここが総本社である。

ここの一言主神社の祭神は、古事記や日本書紀の中に出てくる一言主大神であり、大泊瀬幼武尊(雄略天皇)を合祀している。

雄略天皇が葛城山で狩をしている時、この神は天皇と同じ姿で現れ、天皇が「お前は何者だ」と問いかけたところ、「私は善事も悪事も一言で言い放つ神である」と言った。天皇はひれ伏し、その後、共に狩を楽しみ、神は久米川(現曽我川)まで天皇を送って行ったという事である。

しかし、続日本書紀によれば雄略天皇と狩の事でいさかいを起こし、四国の土佐に流されたという事になっている。

土佐風土記によれば、その後許されて葛城の高宮付近に祀られたと記されている。

また、今昔物語に登場する一言主神は顔が醜くかったと伝えられ、葛城の怪人と言われた役行者は、修行のため、葛城山と吉野の金峯山の間に岩橋を架けるため諸神を集め、架橋工事をさせるが、一言主神は顔が醜かったため、昼は働かず夜しか働かなかった。そのために石橋は完成しなかった。役行者は怒って、近くの小川のそばの大木に一言主大神を縛り付けてしまったという事が記されている。

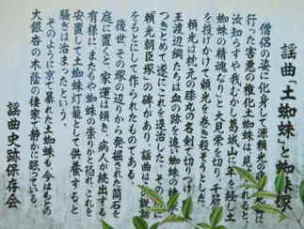

また本社境内には、神武天皇紀に記述がある土蜘蛛に関係しているとされてる蜘蛛塚がある 。

一言主神社を出て東に道は続いている。

案内に沿って10分足らず歩いていくと、綏靖天皇葛城高岡宮跡がある。

案内によると、綏靖天皇は神武に次ぐ第二代の天皇であるが、その存在については疑問視されている。

しかしながらこの辺りは葛城襲津彦の子にして第十六代仁徳天皇の皇后である磐之姫の古郷と言われ、古事記では磐之姫が熊野に行っている間に天皇が八田若郎女を宮中に入れている話を知り、怒って(磐之姫は嫉妬深いことで有名)宮中に帰らず、堀江を遡って山代へ向かい、更に奈良山の手前まで行き次の歌を詠んだという。

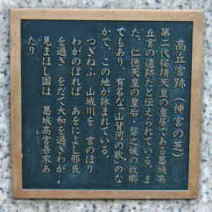

「つぎねふや 山城川を 宮のぼり わがのぼれば あおによし

那良を過ぎ をだて 大和を過ぎ わが見がほし国は

葛城高宮 吾家のあたり」

|

|

(神木は樹齢1200年というイチョウの古木) |

(さまざまな神様) |

(惚けない秘訣を書いている) |

|

|

(ツチグモの説明板) |

|

|

|

<九品寺>

綏靖天皇葛城高岡宮跡から7,8分で九品寺に着く。

九品寺を開いたのは行基で、聖武天皇のとき奈良東大寺の大仏造営にかかわった僧ということでも有名である。奈良を語るときは必ず名前が出てくる。布教とともに灌漑や港湾施設建設や僧尼院建設に心血を注ぎ、大仏建立の功績によって、日本で最初に大僧正となった。

九品寺はサンスクリット語で、その意味は布教でいう上品・中品・下品で、人間の品格をあらわしているという。上品の中にも上中下があって中品や下品にもそれぞれ上中下があり全部で九つの品があるので九品と名づけられている。本尊は木造阿弥陀如来像で、国の重要文化財に指定されている。境内にはたくさんの石仏があるが、有名なのは、千体石仏である。

南北朝の戦いのとき、楢原氏は南朝に味方していた楠木正成公のため一族を引き連れて参戦したが、その戦いに行くとき、一族は身代わりのため石仏を彫って菩提寺だった九品寺に奉納したのが、いまに伝える千体石仏である。

<六地蔵>

九品寺から、案内表示に沿って歩き坂道を下ると、道の中に巨石があらわれる。道を占拠しており車の通行そのものには支障があると思うが、移設もせずにここに残したのはいい。

この地域は古代から中世にかけて、兄川の出水等により、度々災害が発生し、伝承によれば、六地蔵が彫られた大きな石も、室町時代に土石流が発生し、現在の場所に流れ着いたと言われ、その大災害に対し、村人は仏教の六道をもって衆生を救うという、仏法の精神に照らし極楽浄土を願い、その頃に彫ったといわれている。

現在の櫛羅は中世には、倶尸羅を用い、葛城山を急激に下る土砂崩れが度々発生したため、(大和志にも白砂がある)崩れが語源となっているらしい。

6地蔵は、向かって右から天上道(日光菩薩)人間道(除蓋障菩薩)修羅道(持地菩薩)畜生道(宝印菩薩)餓鬼道(宝珠菩薩)地獄道(壇蛇菩薩)となっている。

<鴨山口神社>

鴨都波神社の次にたどりついた神社はまたまた鴨のつく、鴨山口神社である。

鴨山口神社は古くから朝廷に皇居の用材を献上する山口祭りを司った由緒深い神社という。

延喜式神名帳にある14社の山口神社の本社がこの鴨山口神社であるとされている。

祭神は大山祇神(オオヤマスミノカミ)、大日霊命(オオヒルメノミコト)、御霊大神(ゴリョウオオカミ)天御中主尊(アメノミナカヌシノミコト)である。案内板には親切に祭神をきちんと紹介していた。

こういう案内板はわかりやすくていい。

しかしこのあたりは鴨と名のつく神社が多い。

いちおう葛城古道のベーシックな道を歩いたが、どこか漏れていたり歩き足りない部分がある。それはこのあたりが神社や遺跡・古跡が多いということに他ならない。それぞれのいわれなどはあまりに多岐にわたり、覚えきれないが、ここ御所市から奈良市にかけての歴史は、我々の想像以上のものがある。

戦後民主化などといって、古事記や日本書紀について教えられなかったのを残念に思う。

|