| ■それでは面倒な話を終えて色塗り開始です。儂は未だにPainter6.0Jの水彩愛用者ですんで、ここでも水彩を使って塗っていきます。水彩ブラシはテクスチャの影響を受けるので、テクスチャは真っ平らなのを自作。講座01にも出てきた『清盛』です(笑)。はみ出し部分はあとで消すので、気にせずじゃんじゃん塗ります。

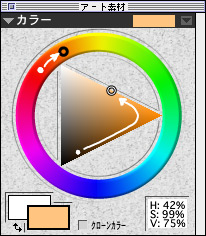

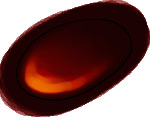

■ここでは暗い色から徐々に明るい色に塗り進めていきますが、赤をただ明るくしていくだけだとイマイチ宝石の鮮やかな輝きが出ないので、色を明るくしていくと同時に、色相(さあ早速出てきました、ややこしい言葉)も少しずつ変えていきます。今回は赤から始まって黄色方向に色相を動かしてみます。色相環上での動きを図示したのが右図。暗→明、赤→橙へのカラーの変化が分かると思います。多分。 ■じゃあ何なんだ、オマエは絵描く時にいちいちこんな七面倒くさいことを考えて描いてるのか、絵はフィーリングじゃないのか、とツッコミがあるかも知れませんが、考えてます。確かに最終的には感覚の問題になるんですが、何がどうなってるのか理屈で知っておくと、思った効果を意図的に作り出せるので何かと便利なのデス。 |

|

|

1.

|

2.

|

3.

|

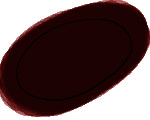

| ■ベースカラーを塗ります。これからちょっとずつ明るくしていくので、ちょっと黒過ぎるかな、と思えるくらいの色を思い切ってゴリッと乗せます。 | ■01の図2で解説したように、底の部分に当たる光の反射を、ベースに塗った赤よりもやや明るめの赤で入れます。 | ■少しずつ明るめの赤を選んで底の部分を明るくして行きます。グラデーションをつける感じでボワっとボカしつつ。 |

|

4.

|

5.

|

6.

|

| ■光は底の一点に当たっているわけではなく、乱反射して拡散しているので、底に近ければ近いほど横に広がります。 | ■明度を上げると同時に、色相環上で赤から黄色寄りの色にシフトしつつハイライトを強調していきます。 | ■一番明るい部分の色を彩度の高い、明るいオレンジで入れると、反射がより強調されて見えます。 |

|

|

|

| <<<Back |

Next>>>

|