| ■まず最初に、図1のように、テキトーな楕円形を描いてみます。これに色を塗って、宝石風にしてみようというわけです。

■さて、まず最初に考えなくてはいけないのが、光源はどこにあるのか?というコト。モノを描く時にはこれを考えないと始まりません。ここでは図2のように、画面の右斜め上から光が差し込んでいると考えて塗っていくことにします。 ■光が当たったところにハイライトができるのは当然なんですが、透明なモノの場合、光が中を通って、底に当たる部分でもう一回反射して淡く光ります。目で見た場合、図2のピンクのエリアで発生する現象です。 ■これは予備知識みたいなもんなんですが、ハイライトの入れ方によって、描きたい物体の材質をある程度表現することができます。ぼんやりしたハイライトなら柔らかい、もしくは表面のざらついた素材。はっきりとしたハイライトなら硬質な、もしくは表面がツルツルした素材のように見えます。 ■そんなわけで、描いてる時に、この材質は硬いものなのか、柔らかいモノなのかというイメージがある程度出来上がってないと、色を塗る時にも支障が出る場合があったりします。イメージって大事だね、という話。 |

1.

2. |

|

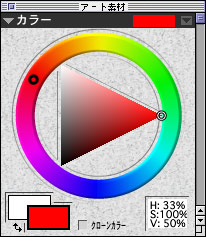

■これからちょくちょく出てくるので、またここでちょっと小難しい話をします。色には3つの要素があります。美術の時間にやったかも知れませんが、明度、彩度、色相の3つ。明度は明るさ、彩度は鮮やかさ。で、色相ってのがちょっとむつかしいのデスが、平たく言うと、色どうしは輪っかにして繋げることができて、お隣さんどうしの色と、正反対に当たる色ってのがあるよ、ということです。で、その色をお隣さん同士繋げていって輪っかにして表わしたものを色相環(しきそうかん)と称します。 ■色相環上でお隣さん同士の色は、一緒に並べると自然に見えます。一方、環の真正面同士にある色は、並べた時に派手な印象を与えます。簡単に言うと、色同士が色相環上で離れれば離れるほど、その2色を並べた時のギャップを大きく感じるよ、ってことなんですネ。この時、一番離れた色同士を補色、お隣さん同士の色を相似色と言います。 ■お絵描きソフトのカラーパレットは大体右図のようになってますが、真ん中の三角形の周りにぐるっとあるのが色相環。ざっと言うと■■■■■■■■の順番で輪っかになってます。ちなみに、三角形は上に行くほど明度が高く(つまり明るく)、右に行くほど彩度が高く(鮮やかに)なる、というのを視覚的に表わしたものです。とりあえずそういうもんだ、と覚えておくと何かと便利です。 |

|

|

|

|

| <<<Back |

Next>>>

|