�@

�@�Z���̊w�K��u�������������v�̊w�K�E�����P���w�K�́u�������w�K�v�Ŏg�����ނł��B�����̔��@�̎g�����₨���̎g�������w�т܂��B �@���w���̃N���X�̎q�ǂ������́A������ǂ߂�q�͂P�l�����ő��̎q�͐����͂킩��܂���B���ʂȂ�Δ������V�тƂ������e�ɂ��āA�������̊�{�I�ȃ��[���i���i��ق��Ď����Ă����Ȃ��E���W�ł������E��������炤���j���w�K������Ƃ��s���̂ł����A����Ȏq�ǂ������ł��������ւ̋��������������Ă��āA�P�O�~�E�P�O�O�~���̂����́u�����E�Ⴄ�v�Ƃ��������ԏW�߂͍s���܂��B �i�w�K���̎g�����j �@�����ŁA���̎q�B�ɔ������������J�[�h���g�����ƂŁA���������ł���悤�ɂ�����Ƃ��s���܂����B�����̔��@�́A���̎��Ɓi�������Ɓj���ꏏ�ɍs��������K�̕�����̗v�]�ō�邱�Ƃɂ������̂ł��B����������R���قǂ����Ȃ��̂ŁA�d�g�݂̓V���v���ɂ��܂������A�Ȃ�ׂ��{���ۂ��O���Ǝg���S�n�ɂ��܂����B���̋@�͂ǂ��ł��ڂɂ��܂����q�ǂ��������g����������̂Ȃ̂ŁA���̊w�K�̒��Ŏg�������o������悤�ɂ��܂����B �@���̋@�Ƃ����Ɛ搶������̎��̋@�̒��ɓ����Ċʂ��o���Ƃ����̂��w�ǂł����A�q�ǂ������͌��\�������������Ƃ��������Ă��܂��̂ŁA���ɐl������̂ł͂Ȃ����̋@�̉���������I�ʂ����Ď��o�����ɏo��悤�ɂ��Ă���܂��B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��R�v�̃y�[�W�������������B |

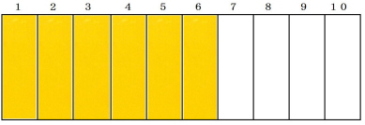

�����̃^�C�}�[�́A���ł����f�B�A�v�����[�ł͌����܂����A�z�[���y�[�W�r���_�[�ɂ͓\��t���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂����B �����̃^�C�}�[�́A���ł����f�B�A�v�����[�ł͌����܂����A�z�[���y�[�W�r���_�[�ɂ͓\��t���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂����B�i���̋��ށE����̓����j �@ ���w���̊w�K�O���[�v���u���Ԃ̊w�K�v������ۂɁA��̓I�ɂP�O�b�Ƃ������Ԃ���������悤��Windowslive���[�r�[���[�J�[�ō�����P�O�b�̃^�C�}�[�ł��B�i��Windowslive���[�r�[���[�J�[�́AWindows�W�܂ł���܂������AWindows�P�O�ɂ͓����Ă��܂���B�j �@����Ɠ����ɂP���i�U�O�b�j�̃^�C�}�[�����܂����B���Ԃ�b�E���ƌ����Ă��Ȃ��Ȃ����Ԃ��ӎ��o���Ȃ����q����B�̊w�K�O���[�v�ł����̂ŁA�ڂŎ��Ԃ̗����������̂͗ǂ������悤�ł��B �@�w�K�O���[�v�̂��q����B�i�c����łP�N�`�R�N�j�́A�Q�O�܂ł̐��𗝉����Ă���̂͂Q���ŁA��̂��q����B�͂P�`�T�����₵�����q����B�ł����̂Ŏ��Ԃ̊w�K�͓���̂ł����A���ԂƎ����̐����Ƃ������Ƃɋ����S�������ł����Ă�����Ȃ��Ǝv���čs�������Ƃł����B �@���Ȃ��Ƃ��O�`�P�Q�E�P�`�U�O�Ƃ��������̊T�O�������Ă��Ȃ��Ǝ��v�i���ԁj�̊w�K�͓���̂ł����A���Ԃɑ��Ė��S�ɐ�������̂ł͂Ȃ��A���߂ċ����S�������Ă��������̂ł����B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j���w���̊w�K�O���[�v�Łu���Ԃ̊w�K�v���s�����Ƃ��Ɏ��Ԃ�ڂŌ��Ċ�������悤�ɂƍ�����P���^�C�}�[�ł��BWindows��Windowslive���[�r�[���[�J�[�ō�������̂ł��B�i��Windowslive���[�r�[���[�J�[�͂W�܂ł���܂������AWindows�P�O�ɂ͓����Ă��܂���B�j �i�w�K���̎g�����j �@�p�\�R���Ɠd�q�����Ȃ��đ��ʂɂ��A�u�P�E�Q�E�R�E�E�E�E�U�O�v�Ƃ݂�ȂŐ����o���Ȃ���A��ʂ�����悤�ɂ��܂��B��ʂł͂P�b���Ƃɔ����l�p�̒������F�ɕω����Ă����̂ŁA�ڂŕω����킩��₷���Ȃ�܂��B���v�̒��j�����ĂP��������������̂������̂ł����A����ł��ƌ��镔�������������Ă킩��Â炢�ł��傤�B �@�q�ǂ��B�͖ڂŎ��Ԃ̌o�߂����邱�ƂŁA�P���Ԃ�̊����₷���Ȃ����悤�ł��B���̃O���[�v�́A�Ђ炪�ȕ����������Ȃ����k���炩���鐶�k�E���͂R���炢�܂łȂ�킩�鐶�k����Q�O�ʂ܂ł킩�鐶�k�ƕ����ƂĂ��L�������̂ŁA�e�Ɋp�킩��₷���`���邱�Ƃɗ��ӂ��܂����B |

�u���ނ�v�V�т����Ȃ���A���̊w�K���s�����ނɂȂ�܂��B �@���́u���ނ�Q�v���̂́A�ȑO��������ނ�ƍ����͑S�������ł��B���������ƂɊւ��ẮA���̒������������₷���悤�ɗփS�����g���܂����B �@�ނ�Ƃ̎��͉��{���W�܂�Ǝ��Ǝ��������ł��܂����肵�č��邱�Ƃ�����܂����A�ƂƎ��̊ԂɗփS�������邱�ƂŎ����m������ނ��Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂��B �i�w�K���̎g�����j �@���w���Ŏg�������ނ�́A�V�ъw�K��N���X�E�w�N�ł̂��y���ݓI�Ȏg�����ł����B����́A���w���̍���E���w�̊w�K�O���[�v�p�̂��̂ɂȂ�܂��B�V�w���ɂȂ�A�O���[�v���ȑO�̒��P�̂`�E�a�E�b�̂a�O���[�v�Ƃ����`���璆�Q�E���R�̏c����̌`�ɂȂ�A���k�����X���Ƒ������̂ŁA���߂č�蒼���܂����B�]�Z�����Q������A���R�̐��k������O���[�v�ł��̂ŁA�܂��͊y����ł��炢���X�ɐ��Ƃ��ƂE�����̊w�K�ɓ���\��ł��B �@���Ƃł́A���ނ�����Ēނ����������ɕ\�����Ă��鐔���̂Ƃ���Ɉ��������āA���C�ނꂽ��������悤�ɂ��܂����B�O���[�v�̐��k�́A�Ή����P�`�R�ʂ�����ȉ��̐��k�ƂȂ�Ƃ��P�`�P�O�܂łł��鐶�k�����ł��B�����̕��́A�w�ǂЂ炪�Ȃ������Ȃ����k���猩�{�����ĂȂ�Ƃ��Ђ炪�Ȃ������鐶�k �A�P�ꂪ�����鐶�k�Ɛ��������L���̂ŁA���߂͗V�ъ��o�łł���悤�Ȋw�K����X�^�[�g�ł��B�X�ɗ͂��Ⴄ�̂ŁA�w�K�̒��ŌX�̐��k�ɍ��킹���ۑ��ݒ肷��悤�ɂ��Ă����܂��B�B |

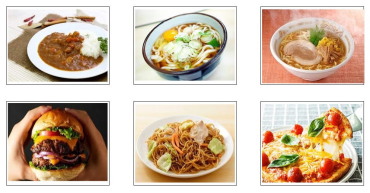

�@����̒�K�ł����A���̒�K�ɂ́u�o�v�\���͂���܂���B�u�p�v�̊w�K�ł́A�u�o�v�̕\�����ז��ɂȂ邩��ł��B �@�u�����v�̊w�K�����鎞�ɂ́A��́u�p�v����w�яo���܂��B�u���v��u�o�v�͂��̌�ɂȂ�̂ł����A�s�̂̒�K�ɂ͇o�̕\���������Ă��邽�߁A�u�p�v�̊w�K�����Ă����q�ǂ������ɂ͖ڐ��肪�킩��Â炢�̂�����ł��B�����Ňo�\�����Ȃ��A�p�\�������̒�K���g�����ƂŁu�����v�̊w�K���킩��₷���Ȃ�悤�ɂ��܂����B �@���̒�K�́A���̎ʐ^�̂悤�ɂT�p���ƂɐԂŖڐ���Ɛ������\���ꂽ���̂ƁA������Q�Ԗڂ̂悤�ɂP�p���Ƃɖڐ���Ɛ����̐F���Ⴄ���̂ƁA�E�̎ʐ^�̂悤�ɖڐ���̕����������Ȃ��̂̂R��ނ�����܂��B��K���g�����q���킩��₷������I�ׂΗǂ��ł��傤�B �@ �i�w�K���̎g�����j �@�����̈Ⴄ�����������v�����g��z��A���̒�K�ł��ꂼ��̐��̒��������p������悤�ɂ��܂��B�O����ɂ��邱�Ƃ���̏I���̐��������̐��̒����i�p�j�ł��邱�Ƃ��w�K���܂��B���𑪂�̂������ł�����A�F�X�Ȃ��̂̒����𑪂�Ɨǂ��ł��傤�B �i�ޗ��E����j����p���i�����j�A��K�A�T�C���y���A�N���A�t�H���_�[�E���ʃe�[�v |

�@�z���C�g�{�[�h�⍕�ƈꏏ�ɕ��p���Ďg���Ƃ������ނł��B�����E�Ђ炪�ȁE�����E�J�^�J�i�ȊO�ɂ��C���X�g����ꂽ��ʐ^����ꂽ�肷�邱�Ƃ��\�ł��B���̊w�K�E�Ђ炪�Ȃ₱�Ƃ��̊w�K�E�����̊w�K�i�n����ȂǐF�X�j�Ɋ��p�ł���ł��傤�B �@�����͓������܂��A�����␔�����̑傫�����}�O�l�b�g�̑傫���ɍ��킹�Ď��R�ɕς����܂��B��������̃}�O�l�b�g�͌�������o�Ă��܂����A������͕����E�����E�����E�ʐ^��C���X�g�Ǝ������k�̎��Ԃɍ��킹�Ď����ō���̂ŁA���p�͈͂͂��L�����邱�ƂƎv���܂��B�ޗ��ɂȂ�V�[�g�i�u�̂т郉�x���v�j��������ƍ����̂���_�ł����E�E�B �i�ޗ��E����A�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��S�v���������������B |

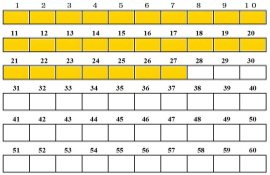

�@�Ⴊ�����d�����q�����́A�u�P�E�Q�E�R�u�܂ł͂��̂̐��⏇�ԂƂ��Ă킩���Ă��A�S�ȏ�ɂȂ�Ƃ킩��Ȃ����Ƃ������ł��B �@ �@���̑o�Z�́A�T�C�R���̐����⁛���P�`�R��������܂���B�P�E�Q�E�R���킩���Ă���A�搶���̏������Ȃ��Ă��o�Z���ł���悤�ɂȂ�ł��傤�B�Z���E���w�̎��Ƃ₨���x�݂ȂǂŎg���鋳�ނɂȂ�Ǝv���܂��B �@�P�`�R���������藝���ł�����A�P�`�S�Ƃ������ɐ����𑝂₵�Ă����܂��B�t�ɂP�`�R������悤�ł�����A�P�`�Q�̃T�C�R�����g���悤�ɂ��܂��B �@�o�Z�̕��́A��̉E�̎ʐ^�̂悤�ɂ����������ς��̃C���X�g�̏��ɋ�i�E�̎ʐ^�̃C���X�g�t���̂��̂≺�̃C���X�g�j��������P�x�݂ɂȂ邾���̊ȒP�ȃ��[���ɂ��Ă���܂��B�u���߂�v�E�u�X�^�[�g�܂Ŗ߂�v�E�u�Q�i�ށv�ȂǂƂ��������[���͓���ĂȂ��̂ŁA���ǂ��B�ɂ��킩��₷���ł��傤�B�S�[���͉��̃C���X�g�̖����Ŗ������Ă���j�q�E���q�̃C���X�g��\��܂����B �i�ޗ��E����A�����j �@�H��p���A�����A�u�C���X�g��v�̃C���X�g�E�t���[�̐H�ו��̎ʐ^�A�̂�A�T�C���y���A    �@�T�C�R���́A�H��p���ō��܂������A�s�̂̃T�C�R�����ɐ����⁛��`��������\�邾���ł��n�j�ł��B �A��͍H��p����܂��ė��Ă���悤�ɂ��܂��B���ǂ��B�̃C���X�g���\���Ă���܂����A�N���X�̂��ǂ��B�̊�ʐ^��\���������킩��₷���Ǝv���܂��B�搶���o�Z�ɎQ������Ȃ�A�搶�̊�ʐ^���\��Ɨǂ��ł��傤�B �B�o�Z�́A���ǂ�����l���D���ȐH�ו���\���Ă���܂��B�l�p���g�Ɏ��܂�悤�ɕ`���Ă��܂����A�����ƊȒP�ɐH�ו��̎ʐ^��\�邾���ł��n�j�ł��B |

�@�����Ƃ��̐����ɍ������}�O�l�b�g��̔i�}�O�l�b�g�t���j��\��w�K�Ղł��B��̕��𑀍삵�Ȃ��琔���l����̂́A�V�[����\��悤�Ȋ��������L�����Ǝv���܂��B �i�����̓z���C�g�{�[�h�Ƀ}�O�l�b�g���\�����̂������Ă��܂����A�܂��������������̂��Ȃ����ɍ�������̂ɂȂ�܂��B���͂킴�킴���K�v�͂Ȃ��ł��傤�B�j �i�ޗ��E����A�����j �@�_�C�\�[�Ŕ����Ă������E�}�O�l�b�g�E�̎l�p���E�}�O�l�b�g�V�[�g�i�S���^�C�v�j�A�����̃V�[�g�i�z�[���Z���^�[�j �@���̂܂܂ł̓}�O�l�b�g���g���Ȃ��̂ŁA�z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă�������̔����V�[�g��\��t���܂��B���̃V�[�g�͗����ɐڒ��܂����Ă���̂ŁA�傫�������߂ăn�T�~�Ő���̂܂ܓ\��t���邱�Ƃ��ł��܂��B �A�̔̕��́A�_�C�\�[�Ŕ����Ă��闠�ɐڒ��܂����Ă���}�O�l�b�g�V�[�g��\��t���܂��B �B�����̕��͖̔̕\���ɐ�����������������{���h�œ\���Ă��܂��B |

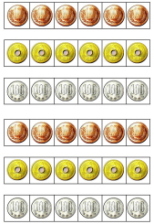

�i���̋��ށE����̓����j �@�����̊w�K�E�d��̊w�K�E�������w�K�Ŏg���P�~�`�T�O�O�~�̍d�݂̉摜�ł��B�J�[�h�ɂ�����A�v�����g�w�K�ɂ�����ƐF�X�g���܂��B�d�݂̑傫�����A�{���Ɠ����T�C�Y�ɂ��Ă�����̂ł��B �@�e�w�K�ł́A��������������p�E�`�����肵�ăJ�[�h�ɂ��Ďg�����Ƃ�����܂����A���͂ł��邾���{���̂�����p�ӂ��Ďg���悤�ɂ��܂����B�{���̂����łȂ��ƁA�d�����G��Ȃǂ������ł��Ȃ�����ł��B�i����������̂₨������̂����Ɩ{���ł͑S���Ⴄ����ł��B�j�E�E�Ƃ͂������z�₨����l�����p�ӂ���̂�����ꍇ������܂��̂ŁA�����̃J�[�h�����Ƃ��Ɏg���܂��B |

�@���w���̍���E���w�O���[�v�ׂ̈̓d�q�����g�������ނł��B �i�w�K���̎g�����j �@���̊w�K�O���[�v�́A���w���Q�E�R�N�̂W���̐��k�����āA�`�E�a�E�b�O���[�v�̒��Ԃɑ�����O���[�v�ɂȂ�܂��B�����̐��k����͖w�ǔ�����Ȃ��A���̔F�����x���͂P�`�R�̑Ή��܂ł̐��k�������A�������P�`�P�O�܂ł̑Ή���P�`�Q�O�܂ł̐��̏��������킩�郌�x���ł��B �@�Q�w���ɂȂ��Ă���u�������w�K�v���n�߂܂����B���̃��x���̐��k����̏ꍇ�A�����������ŕK�v�ȂR���̐��̌v�Z�͂Ȃ��Ȃ�������낤�Ƃ����̂������ȂƂ���ł����A�ȑO���R�̎����̒S�C���������ɂ�����u�������w�K�̌������Ɓv�ŁA�����̐F�����₨���J�[�h���g�����ƂŁA������x�����Ŕ��������ł���悤�ɂȂ����o������A���w���̎��Ƃł����g�ނ��Ƃɂ��܂����B �@���߂́A�{���̂����̐F�����Ă̒��ԕ������珉�߁A�S�����P�~�E�T�~�E�P�O�~�E�T�O�~�E�P�O�O�~�ƕ����邱�Ƃ��ł����̂ŁA�����J�[�h�łP�O�~�`�X�O�~�A�P�O�O�~�`�S�O�O�~�̃J�[�h�ɖ{���̂�������ׂ�悤�ɂ��܂����B�P�O�O�Ƃ������̊T�O�͂킩��Ȃ��Ă��A���i�ɏ����Ă��鐔���Ƃ����J�[�h�̐���������A�ǂ̂����i�d�݁j���������ׂ���������킩��܂��B���ۂ̔������ł́A���i���P��������Ȃ��Ƃ������Ƃ͂��܂�Ȃ��̂ŁA�����Z�͂ł��Ȃ��Ă��d����g�����Ƃō��v���o����悤�ɂȂ�i�d��̎g�����̊�{���̊�{���킩��悤�ɂȂ�E�E�j�A�����̔������̍ۂɖ𗧂m���ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���܂����B �@���̋��ނł́A�����̊w�K���ɋ�����Ɛ��k�������̕��������ƁA�����́��̉�ʂ��o�āu�s���|�[���v�̉�����A�Ԉ�����ꍇ�́~�̉�ʂ��o�āu�u�[�v�Ɖ������܂��B�Ԉ�����ꍇ�́A��������������ꂤ��ɂ��A�S���̖�肩��R���E�Q���Ɩ��̓�Փx�������邱�Ƃ��ł��܂��B�Q���ł��Ƌ��R�����������ꍇ������̂ŁA�Q���Ő����ł�����R���E�S���֏グ�Ă����܂��B �@�Ԉ�����ꍇ�́~�̉�ʂ��瑦���ɐ����̂����̉摜���������ƂŐ����������i���̏ꍇ�͂P�O�~�j���������Ƃ��ł��܂��B�d��̊w�K�ł́A�P�`�X�ƂO��{�A���Ƃ�����������L���̃L�[�𐳂����������Ƃ��ł��邩���K������e����n�߂܂��B����������Ƃ��u�R�́H�v�Ƃ����₢�ɂR����������i�����j�̉�ʂɂȂ�A�R�ȊO�̐�����L������ �@�~�̏ꍇ�́A�����������̉�ʂ�\���Ċo������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�Q�O�Ƃ����������g���ꍇ�́A�u�Q�v�Ɓu�O�v�̐����������������Ƃ��o����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�i���߂͐����������܂��A�}�E�X��u���ƃ��[���I�[�o�[�̌��ʂŐ������\��܂��B�j���i���P�O�T�~�ł���A�u�P�v�u�O�v�u�T�v�̃L�[���������Ƃ��o���Ă����܂��B �@�����Z�̖��͂P������n�߂܂����A����͂P�`�Q�O�܂ł��킩���Ă��鐶�k����p�̉ۑ�ɂȂ�܂��B�d��Ƃ����J�[�h�����킹�Ďg�����ƂŁA�v�Z���S���ł��Ȃ����k����ł��A���ۂ̔������ɋ߂��̌����ł���悤�ɂ������ƍl���Ă��܂��B�d�q���̑傫�ȉ�ʂƃp�\�R������肭�g���āA���k�������킩��₷�����ƂɂȂ�悤�ɁA���e�k����̎��Ԃ����Ȃ���ς��Ă������g��ł݂悤�Ǝv���܂��B |

�@���w���̍���E���w�̊w�K�O���[�v�œd��̊w�K���s���ۂɁA���k���g��Ȃ��d��̃L�[�i��Ȃǂ̃L�[�j���B�����߂ɐ��삵�����̂ɂȂ�܂��B �i�ޗ��E�����j �@�ʏ�̓d��ł́A���k�B���g��Ȃ��L�[�������W�ŁA�P�`�X�E�O�E�{�E����T���̂ɍ������₷�������̂ŁA���k���g���L�[�i�����E�u+�v�u�|�v�u�~�v�j����������悤�ɂ��悤�ƍl���܂����B �@�P�O�O�~�V���b�v�̃_�C�\�[�Ŕ����Ă���d��Ƃ����ׂɒu���Ă��������o�����p�̃V���R���P�[�X��g�ݍ��킹 �@�V���R���P�[�X�̏㕔���J�b�^�[�i�C�t�Ő藎�Ƃ��A�ʐ^�̍����̂悤�ɐ��k����Ɏg���O�`�X�E�{�E�|�E�~�E���̃L�[���\��A���v�Z�Ȃǂ̃L�[�͌������炭�Ȃ�܂��B �@�V���R���P�[�X�́A�ǂ̓d��ɂ��傫���������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�P�O�O�~�V���b�v�̂��̏�ł������̓d�������ׂđI�ԕK�v������܂��B |

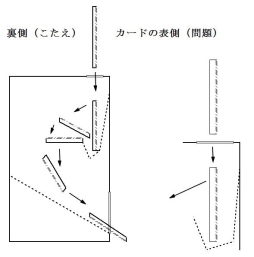

�@���̋��ނ́A���̃J�[�h�i�Ⴆ�Q�{�R�A�R�~�T���̖���uAPPIE�v���̉p�P��⊿���̖��Ȃǁj�����̔��̌��ɓ����ƁA���̉����̌����琳���̃J�[�h���o�Ă���Ƃ������̂ł��B���w�Z�̒�w�N����ʎx���w�Z�Ŏg���鋳�ނł��B �@�s�̕i�͌�������ꂽ�J�[�h�����̒��ɓ����Ă��锠��̂��̂ɓ���A�O���ɂ���n���h�����ƒ��̔�����]���ăJ�[�h�𗠕Ԃ��ɂ��āA�����ɏ����ꂽ������������悤�ɂȂ��ďo�Ă���d�|���Ǝv���܂��B �@�s�̕i�͍����̂łP�O�O�~���X�œ����悤�Ȏd�g�݂̂��̂����܂����B���₷���悤�ɔ��̒��ɔ�������̂ł͂Ȃ��A���ɓ����Ă���Q���̎ΖʔŁA���ꂽ�J�[�h����]���ė��Ԃ��ɂȂ�悤�ɂ������̂ł��B�������H��p���Ƃ͂��݂ƃr�j�[���e�[�v�i�܂��́A�K���e�[�v�j�ō��₷���ȒP�Ȃ̂ŁA���ƂŎg���Ă݂������͎Q�l�ɂ��Ă݂Ă��������B�i�O����n�߂鋳�ލ��̂S�j �@���̃J�[�h�i���������̃J�[�h�j�́A���J�[�h�������̓����J�[�h�����ɓ\���Ďq�ǂ������ɒ��邱�Ƃ��ł��܂��B |

�@�s�̂̋��ށE����́u�p���`�{�b�N�X�v�͈������̂ł͂Ȃ��̂ŁA��̂��̂����삵�܂������A��������悤�ɂȂ��Ă����̂ŁA����͂P�O�O�~�V���b�v�Ŕ����Ă��锠���g�����ƂŁA�ȒP�ɂR�O���ʂō���悤�ɂȂ�܂����B �i�w�K���̎g�����j �@����E�Z���̎��ƂŎg���܂��B�Z���ł���A�����Z�E�����Z�E�|���Z���̖����s���A���̓����������Ă��邩�ۂ����u�p���`�{�b�N�X�v�ɓ���Đ�����m��悤�ɂ��܂��B���J�[�h�̓}�O�l�b�g�V�[�g���\���Ă���̂ŁA���ɓ\�邱�Ƃ��ł��܂��B �@���Ƃɂ�����Ƃ����V�ѐS������鋳�ށE����Ƃ��������i�ł��傤���E�E�E�B �@���ɂQ�J���̌��i�J�[�h��������ƃJ�[�h���o�Ă�����j��������̂ƁA�J�[�h����]�����镔���i����p���j�ƃJ�[�h���o���Ɋ���~���Ζʕ����i����p���j������ė��ʃe�[�v�œ\�邾���̍H��ł��B |

�@���w���̐��w�̊w�K�O���[�v�ŁA�P�`�T�܂ł̊w�K���s���Ă��鐶�k�ׂ̈̋��ނł��B �@�ċx�݂ɂȂ�ƃv�����g�̏h����o���̂ł����A�P�`�R�̑Ή����킩�鐶�k�������A�ƒ�Ŋw�K����Ƃ��Ɂu�S�v�u�T�v�Ƃ������܂��������Ă��Ȃ����̑Ή��̊w�K���s���̂́A�v�����g�ł͓���ʂ�����܂��B �@�����Ńv�����g�w�K�̕t�^�i�H�j�̂悤�Ȍ`�ŁA���̃y�O�����̋��ނ����Ƃ̐l�i��������₨�ꂳ��j�ƈꏏ�Ɏg���A���̂𑀍삵�Ȃ���u�S�v�u�T�v�̐��̑Ή����w��ŗ~�����Ǝv���l������������̂ł��B�g�����̐����␔���̗��K�̃v�����g�����Ď������܂��B |

�@��̊w�K�Ղ̂P�`�P�O�̃o�[�W�����ł��B�P�`�P�O�̑Ή����ł��鐶�k�͏��Ȃ��̂ł����A��͂�v�����g�ł̊w�K�����ł͓���̂ŗp�ӂ��܂����B �@�Ƒ��̕��Əh�������Ƃ��Ɏg���Ă��炦��Ǝv���Ă��܂��B�ċx��͊w�Z�Ɏ����Ă��Ă��炢�A���w�̎��ƂŊ��p���Ă����܂��B |

�@�w�K�O���[�v�A�ő����Z�ł܂Â��Ă��鐶�k�̌J��オ��̂Ȃ������Z�̌v�Z�p�̋��ށE����B �@����͎��Ƃł��g���܂����A�ċx�݂̏h��Ŏ�������ׂɍ�������̂ł��B�g�����̐��������āA�e�䂳���k�Ɖċx�݂̊��Ԓ��Ɉꏏ�ɂ�邽�߂̂��ł��B �@ �i�w�K���̎g�����j �@�u�{�@�����v�Ƃ������Ƃ̈Ӗ����킩��悤�ɋ�̕��𑀍삵�čl���Ă��炦��A�����Ȃ�Ƃ����������₷�����ƍl���܂����B�^�C�����ɂ��Ă������̂ł����A����̓y�O���ł����܂����B��̒i�Ɛ^�̒i�ɂ͂P�`�P�O�̃y�O��u����悤�ɂȂ��Ă��āA�ԂɁu�{�v�̃}�[�N�����Ă��܂��B��̒i�Ɛ^�̒i�̃y�O�����킹�Ĉ�ԉ��̒i�Ɉڂ��ƁA���v���킩��Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��B |

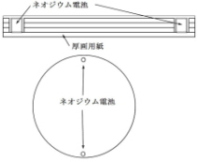

�@�����̊w�K�̎��Ɏg�����ɓ\�邨���̃J�[�h�ł��B �@�����̊w�K���s���Ƃ��A���͖{���̂������g���悤�ɂ��Ă��܂����B���k���P�O�l����Ȃ�A�P�O�l���̍��z�Ƃ����i�P�~�E�T�~�E�P�O�~�E�T�O�~�E�P�O�O�~�E�T�O�O�~�̍d�݂Ɛ�~�D�j��p�ӂ��Ċw�K�Ɏg���܂����B����v���X�`�b�N�̂����ł́A��G���d�����{���Ƃ͑S���Ⴄ���ƂƁA�{�����g���Ǝq�ǂ������̈ӗ~���܂�ňႤ����ł��B �i�w�K���̎g�����j �@���̋��ނ́A�u�����̊w�K�v�̎��Ƃ̒��ō��ɓ\���Ďg�����̂ł��B�Ȃ�ׂ��傫�����Ďq�ǂ����������₷���悤�ɂ��Ă���܂��B�܂��A�d�݂͋��z�ɂ���đ傫�����Ⴂ�܂�����A���̕ӂf�����傫���ɂ��Ă���܂��B �@���Ƃ̒��ł́A���ɓ\���Ă���J�[�h����u�P�O�O�~�ʂ͂ǂ�ł����H�v�ƌ����Ďq�ǂ������ɑI������A�J�[�h�Ɠ����d�݂����̏�ɕ��ׂ�悤�Ɏg������A���ŏЉ�Ă���u�����̎x�����⏕�J�[�h�v�E�u�����̎x�����⏕�{�[�h�v�Ȃǂƈꏏ�Ɏg���܂��B�g�����͐F�X�l�����܂�����A��͐搶���̃A�C�f�A����ł��傤�B  �@���ɓ\�邽�߂ɂ͎����K�v�ł����A�d�݂͕\�Ɨ�������̂ł��̕\�ʂɓ\��̂͂��������Ƃ���ł��B�_�C�\�[�Ŕ����Ă���}�O�l�b�g�V�[�g�͎��͂��ア�̂ŁA����p���̃J�[�h�̗��ɓ\���Ďg���Ƃ��͂����̂ł����A���̏�Ɍ���p�����\���Ă���ƍ��ɂ͂��Ȃ��Ȃ�܂��B �@�����ō���̓_�C�\�[�Ŕ����Ă��鋭�͎��̃l�I�W�E�����g�����Ƃɂ��܂����B�����A�l�I�W�E���͋��͂Ȃ̂Ŏq�ǂ����������ݍ��ނ悤�Ȃ��Ƃ������Ă͑�ςł��B�E�E�܂�������Ȃ��Ƃ�����q�͂��Ȃ����낤�Ƃ������Ƃł͖�����ɂ͑Ή��ł��܂���A�l�I�W�E���͌����Ȃ��悤�ɍ��̎ʐ^�Ɛ}�̂悤�ɁA����p���Ƀ|���`�Ō����J���Ė��ߍ��ނ��Ƃɂ��܂����B�������邱�ƂŎq�ǂ��������J�[�h�ɋ����������Ă������Ă����S�ł��܂��B |

�@���z�̈ʁi�P�̈ʂ͂P�~�E�P�O�̈ʂ͂P�O�~�E�P�O�O�̈ʂ͂P�O�O�~�j�ɍ��킹�Ă�����u�����ƂŁA�������̎��Ɏx�������ł���悤�Ɋw�K���鋳�ނł��B �i�w�K���̎g�����j�@ �@�����̊w�K�ł́A�d�q�����g�������ށi����\�t�g�u�����Ɠd��̊w�K�v�j�łP�~�E�T�~�E�P�O�~�E�P�O�O�~�E�P�O�O�O�~�k�������ł��܂������A���̔F�����O���[�v�łP�Ԃ킩���Ă��鐶�k���Q�O�܂łŁA���̐��k�͂P�`�T�ʂ̎q�������ł��B�@����̃\�t�g�œd��̎g�����������ł���悤�ɂȂ�܂������A�������x�����Ƃ��ɂP�O�T�~�E�Q�R�O�~���X�ɂȂ�Ɠ��R�����ł��܂���B �@�����ŁA�E������P�̈ʂ��P�~�E�P�O�̈ʂ̂Ƃ��낪�P�O�~�E�P�O�O�̈ʂ̏��͂P�O�O�~�Ɨ��������A�Q�P�P�~�Ȃ�P�~�́u�P�v������P�E�P�O�~�́u�P�v������P�E�P�O�O�~�́u�Q�v������Q�Ƃ������ɋ����邽�߂̋��ނł��B�P�O�ȏ�̐������킩��Ȃ��Ă��A����ł�����x�͎x�������ł��܂��B �@���̃J�[�h�́A���ꂩ������Ƃ킩��₷���Ȃ�悤�ɕς��čs���\��ł��B |

�@��́u�����x�����⏕�J�[�h�v���킩��₷�������u�����x�����⏕�{�[�h�v�ł��B �i�w�K���̎g�����j �@�x���������̐����̂P�̈ʂ�1�~�E�P�O�̈ʂ�10�~�E�P�O�O�̈ʂ��P�O�O�~�Ɨ�������A�u�S�V�T�~�v�x�����ɂ͂P�~�ʂT���E�P�O�~�ʂV���E�P�O�O�~�ʂS���Ƃ������Ƃ��킩��܂��B �@���z�̐����̕����́A�����̏����Ă���J�[�h���߂��邱�ƂłO�`�X�܂ł�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@�g�������i�d�݁j�́A�{���̂P�~�E�T�~�E�P�O�~�E�P�O�O�~�ʂł��B�@�����A�P�O�O�O�~���z����x��������ۂ̔������ŏ��K���Ȃ��ꍇ�́A�ʂ̋��ނŎw������K�v���o�Ă��܂��B |

�@�{���̂����i�P�~�E�P�O�~�E�P�O�O�~�j���g���A���i�̉��i�ƍ����悤�ɂP�O�O�~�̈ʁE�P�O�~�̈ʁE�P�~�̈ʂ̂Ƃ���ɂ�������ׂ�w�K�ł��B �@�����́A�C���X�g�̂����J�[�h�E�{�����ʐ^�ɎB��{���Ɠ����傫���ɂ��������J�[�h�E�{���̂��������ۂ̎��ƂŎg���܂������A�{���ɏ�����̂͂���܂���ł����B���̋��ނł͖{���̂������g�������܂��B �i�w�K���̎g�����j �@���i�̃J�[�h��{���̃y�b�g�{�g���Ȃǂ����̏��i�̘g�ɒu���A���i�����̂Ƃ���ɐ����J�[�h�Ŏ����܂��B�@�q�ǂ������́A�P�O�O�~�̈ʁE�P�O�~�̈ʁE�P�~�̈ʂɉ���������u���Ηǂ����l���Ă�������ׂ�悤�ɂ��܂��B �@��F�R�P�T�~�̏��i�Ȃ�A�P�O�O�~�̏��ɂP�O�O�~�ʂ��R���E�P�O�~�̏��ɂP�O�~�ʂP���E�P�~�̏��ɂP�~�ʂ��T�����ׂ�����킯�ł��B�����Ƌ�̕��Ƃ̑Ή����ł��Ă�����̂����̊w�K�����藧���܂��B |

�@���̂��ʂƖʂ̑g�ݍ��킹����ł��Ă���l�q��m�鋳�ނł��B �@�W�J�}�̊w�K��`�̊w�K�Ŏg���܂��B �i�����j �@�����̂�l�p����~���Ȃǂ̌`�́A�W�J�}�Ō��Ă��킩��Â炢���̂ł����A���ۂɖڂŌ��ĐG���Ă킩��₷���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�H��p���œW�J�}�����A���̗p���̕\���i�O���ɂ���ʁj�ɂ̂�t���̃}�O�l�b�g�V�[�g��\���Ă���܂��B �@�J���[�̕��́A���̂̊e�ʂ��ǂ��ɂ��邩�킩��₷�����邽�߂ɁA�J���[�̃}�O�l�b�g�V�[�g������̖ʂƂ̂�t���̃}�O�l�b�g�V�[�g�̖ʂ̏�ɓ\���Ă���܂��B�J���[�̃}�O�l�b�g�V�[�g�����ł͂������͂��ア�̂ŁA�̂�t���̃}�O�l�b�g�V�[�g���K�v�ɂȂ�܂��B |

�@�����́E�����̂́u�̐ρv�����߂鎞�́A�u��Ӂ~��Ӂ~��Ӂv�E�u�c�~���~�����v�ŋ��߂܂����B�����ڂŌ��āE�����Ńu���b�N�𑀍삵�đ̐ς𗝉��ł���悤�ɂ��鋳�ނł��B �@���̋��ނł́A���m�ȗ����̂̃u���b�N����邱�Ƃ�����̂ŁA�u���b�N�͎s�̂̂��̂��g���Ă��܂��B �@�܂��A�u���b�N������P�[�X�́A�ł���Γ����̃A�N�����ō���������ǂ����猩�Ă��u���b�N�̐����킩��₷���̂ł����A��ŃA�N�������J�b�g������@�ł́A���m�ȗ����̂����͓̂���ł��B |

�@�O�p�`�╽�s�l�ӌ`�̖ʐς̏o�����𗝉����邽�߂̋��ށB �i�w�K���̎g�����j �@�O�p�`�̖ʐς́u��Ӂ~�������Q�v�Ƃ������Ƃ𗝉����₷���悤�ɁA��Ӂ~�����i���~�c�j�̎l�p�`���ɂ���̂Ɠ������Ƃ����o�I�ɂ킩��悤�ɂ������̂ł��B �@���s�l�ӌ`�̖ʐς́A�u��Ӂ~�����v�Ƃ������Ƃ��킩��悤�ɂ������́B�`���ڂɌ�����Ɨ������i�ނł��傤�B�ޗ��́A�_�C�\�[�Ŕ����Ă���J���[�̃}�O�l�b�g�V�[�g�B |

�@�P�^�Q�E�P�^�R�����Ă킩��悤�ɂ������ނɂȂ�܂��B �@���́@�u�P�^�Q��P�^�R�̊w�K�v�̋��ނ́A�ŗ����̂Ⓖ���̂⋅��l�p���������A������P�^�Q�ɐؒf���ē\�荇�킹��ʂɃ}�O�l�b�g�ߍ���ł���܂��B�i���̍��̎ʐ^�j �@����̎��A����p���͐܂�ۂɐ�����܂�ڂ�����₷���Ȃ�܂�����A�H��p���̂悤�Ɍ���p���������������g�������������s�p�ɍ�邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�F�h��͂ǂ����Ă������ӂ���Ă��܂��̂ŁA�F�͓h��Ȃ������`���ێ����₷���Ȃ�܂��B |

�@���̕��i�̃u���b�N�j���g�����P�^�Q�̊w�K�p�̋��ނł��B �@�P�^�Q�Ƃ����̂͋ϓ��ɕ�����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ𗝉�����悤�ɁA��̗����̂ł͂P�^�Q�ł͂Ȃ��A�P�ɂQ�������������̂��̂�����Ă���܂��B �@�Q�ɕ����������ł͂P�^�Q�ł͂Ȃ��Ƃ������ƁE���������̂������`�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ���̓I�ɂ킩��悤�ɂ��܂����B |

�@�Z���␔�w�̎��ƂŎg����T�C�R���ł����A��������F�X�ȃQ�[����V�тɂ̒��Ŏg�����Ƃ�������������܂���B �@�����̂̃T�C�R���ł͂Ȃ��̂œ]��������������낢�ł����A���̕s���R�̂��q����B���T�C�R���Ƃ��Ďg���ꍇ���A�����̂̃T�C�R�������]�����₷���ł��傤�B |

�@�u�����̊w�K�v���Q�[���I�ɍs�����ނł��B�P�~�E�T�~�E�P�O�~�E�T�O�~�E�P�O�O�~�E�T�O�O�~�ʂ̎ʐ^���T�C�R���̂U�ʂɓ\���Ă���܂��B �i�w�K���̎g�����j�@ �@�S����T�C�R����]�����āA�o���d�݂��S���ł�����ɂȂ邩���v�Z����Q�[���ł����A�v�Z���ł��Ȃ��ꍇ�͓���ł��傤�B���̏ꍇ�́A�S���ł�����Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�T�C�R���ŏo���d�݂Ɠ������̂�{���̂�������I�ԂƂ����悤�Ɋw�K���Ă���������ł��傤�B �@�T�C�R���͍��₷���H��p���łP�O�p�~�P�O�p�~�P�O�p�̗����̂̌^���i�W�J�}�j�����A���������p���ɒu���ė֊s���Ȃ����č��Ɗy�ɍ��܂��B |

�|���Z�̊w�K�ŁA�Ⴆ�u�S�~�Q�v�̏ꍇ�A4�̃u���b�N�̉Q�Ƃ������Ƃ𗝉����₷���悤�ɂ����{�[�h�ł��B �i�w�K���̎g�����j�@ �@�u�S�~�Q�v�̏ꍇ�́A4�̃u���b�N�����ɕ��ׁA���ꂪ�Q����̂ŏc���ɂ܂�4�̃u���b�N����ׂ�ƁA���v���ɂȂ邩���Ă����ɂ킩��悤�ɂ��Ă���܂��B�S�̂����܂肪�Q�����ĂW�Ƃ����̂��ƂĂ��킩��₷���ł��B �@�{�[�h�̉��ɂP�O�E�c�ɂP�O�u���b�N����ׂ���̂ŁA�P�~�P�`�P�O�~�P�O�܂ł̊|���Z���ł��܂��B |

�@��̒i�{�[���́u���XBOX�v�͎��[�X�y�[�X�̖��Ɖ��s�������肷���邱�ƁE�Ԍ����������ƂȂǂł��X���ۂ��Ȃ��̂ŁA���̓_�������P�������̂ɂȂ�܂��B �@�ޗ��̓_�C�\�[�Ŕ����Ă������p���i�S���Z�b�g�j�ƃJ���[�i�{�[���Ȃ̂ŁA�Q�O�O�~������Ƃō��܂��B�܂肽���߂�̂Ŏ��[�ō��邱�Ƃ��Ȃ��A���s�����]�肠��܂�����̏�ɏ悹�Ă��X�������₷���Ȃ��Ă��܂��B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��̂S�v���������������B |

�@���ɓ\���Ďg���O�p�`�E�l�p�`���ȒP�ɕ`���鎩�ݒ�K�ł��B�O�p�`��l�p�`�E�H�`�E���s�l�ӌ`�ƃ}�O�l�b�g�������ƂŎ��R�ɕ`�����Ƃ��ł��܂��B �@�`���[�N�ŕ`���Ƃ��͓����ɂł���O�p�`��l�p�`�ɉ����ĕ`���悤�ɂ��܂��B�P�p�P�ʂ̖ڐ��肪���Ă��܂�����A��Ӂ��p�E�������p�E�c���p�����p�Ȃǂ��킩��悤�ɂȂ��Ă��܂����A���ʎx���w�Z�ł͂����܂ł̌������͕K�v�Ȃ������E�E�B�g��Ȃ��Ƃ��͑��˂�Ɖ��̉E�̎ʐ^�̂悤�ɃR���p�N�g�T�C�Y�ɂȂ�̂ŁA���[�X�y�[�X���Ƃ�܂���B |

�@�T�C�R���̑S�Ă̖ʂ��z���C�g�{�[�h�̂�������ł��B�z���C�g�{�[�h�p�̃y���ŏ���������������ł��܂��̂ŁA���̊w�K�Ɏg������Q�[���Ɏg������Ǝg��������ŐF�X�ȏ�ʂŎg���鋳�ނł��B �@�T�C�R���̒��͂ӂ���Ƃ����f�ނŒ��ɗ邪�����Ă��܂��B�܂��A�z���C�g�{�[�h�������ł͂Ȃ��̂ő̂ɓ������Ă����S�ł��B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��̂S�v���������������B |

�@�T�C�R���̑S�Ă̖ʂ��z���C�g�{�[�h�̂�������ł��B�z���C�g�{�[�h�p�̃y���ŏ���������������ł��܂��̂ŁA���̊w�K�Ɏg������Q�[���Ɏg������Ǝg��������ŐF�X�ȏ�ʂŎg���鋳�ނł��B��́u�z���C�g�{�[�h�T�C�R���v�ƈႤ�_�́A�T�C�R���̂W�̋��ɃJ�o�[�����Ă���̂ŁA�]�������Ƃ��ɂ����S�ɂȂ��Ă��܂��B �@�z���C�g�{�[�h�T�C�R��������Ă���l���Ă����̂́A�T�C�R���̎l���i���̊p�W�J���j�̊p�̐���������������S�ɂł��Ȃ����Ƃ������Ƃł����B�܂��A�z���C�g�{�[�h�Ƀz���C�g�{�[�h��p�y���ŏ������ꍇ�A���ʂɓ]�����Əꍇ�ɂ���Ă̓z���C�g�{�[�h�ɏ�����������������Ă��܂����Ƃ�����̂ŁA�T�C�R���̊e�ʂ����ڏ����ɐG��Ȃ��悤�ɂ���K�v��������Ɗ����Ă��܂����B �@�T�C�R���Q�ł́A�P�O�O�~�V���b�v�i�Z���A�j�Ŕ����Ă����R�[�i�[�N�b�V�����r���T�C�R���̂W���ɓ\���Ĉ��S�����グ�A���킹�ď��ʂɃz���C�g�{�[�h�̖ʂ����ڐG��Ȃ��悤�ɉ��ǂ��܂����B �@�R�[�i�[�N�b�V������\�������ƂŁA���̕��z���C�g�{�[�h�̖ʐς��������Ȃ�܂����B�T�C�R���̑傫�����P�T�p�~�P�T�p�~�P�T�p�ȏ�ɑ傫�������ق����g���₷���Ȃ�Ǝv���܂��B�T�C�R���͌���p���ō��A���ɐV���������l�߂�Α��v�ł��傤�B |

�@ ���̊w�K�Ŏg�����ނɂȂ�܂��B���R�b�v�̕\���͐����i�P�`�P�O�j���\���Ă���A�����ɂ͂��̐����ɑΉ������������V�[�����\���Ă���܂��B�����Ɠ����ʓ��̂��̂�����悤�ɂ�����i���̑Ή��j�A�����Z�ȂǂŎg����ł��傤�B �i�ޗ��E����j�i�����j �_�C�\�[�Ŕ����Ă��鎆�R�b�v�E�J���[�V�[���i���E���h���x���j �@�����̓p�\�R���ō���Ĉ���������̂��̂�œ\��܂��B |

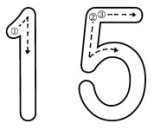

�@�����̗����͂܂��s�\��������ǁA�ЂƂЂƂ��w�������Ȃ���u�P�E�Q�E�R�E�E�v�Ɛ����邱�Ƃ��ł��鎙�������̐��̊w�K�p�̃R�b�v�ɂȂ�܂��B �i�w�K���̎g�����j �@�L�̃V�[���i�_�C�\�[�j���P�C�`�T�C�܂œ\���Ă���̂ŁA���̊w�K�Łu�L���Q�C�́H�v�ƌ������g���������܂��B�R�b�v�̒��ɔL�Ɠ������̃y�O�_��r�[�ʂȂǂ����Ă��ǂ��ł��傤�B �@�����⁛�̃V�[��������Ɗw�K�ӗ~���Ȃ��Ȃ�悤�Ȃ��q�����L���ɋ����������Ă��邨�q����p�ɂȂ�܂��B�V�ъ��o�Ő��̊w�K�Ɏ��g�߂�Ƃ����ł��ˁB |

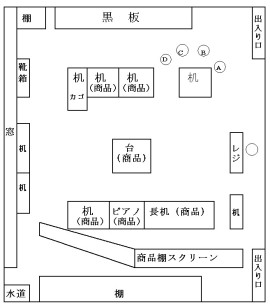

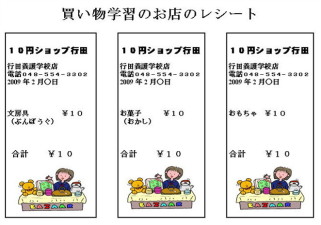

�@�������w�K�ł��X�̓X��������̂��q���g�����W�X�^�[�ł��B�X������ɂȂ肫��ׂ̋��ނ̂ЂƂɂȂ�܂��B �i�w�K���̎g�����j �@�������w�K�̎��ɓX��������̂��q����v������Ƃ��ɂ����܂��B���W�X�^�[�̂悤�Ȍ`�����Ă��邾���ł�����A�v�Z�͓d����g���A�����o�����炨�����o���悤�ɂ��܂��B �i�����j �@����p���Ń��W�X�^�[�̌`�����A�d��̑傫���ɍ��킹�Ăւ��݂̕���������Ă���܂��B���������锠�̕����͂Q���A�Е����P�~�P�O�~�E�P�O�O�~���̍d�ݓ���ɂ��A�Е��ɂ͂P�O�O�O�~�D������悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̂͌���p��������ΊȒP�ɍ��܂����A���̌`�ɂȂ�̂ŏ�v�Ȃ��̂ɂȂ�܂��B |

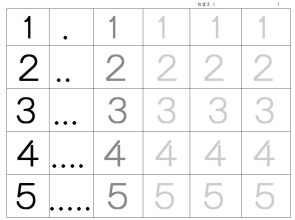

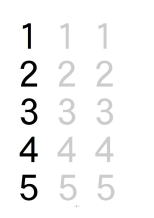

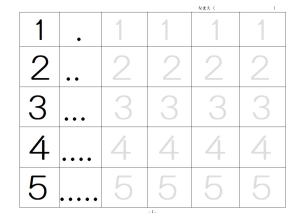

�@�P�`�T�܂ł̐��i�܂��́A�P�`�R�܂łɐ��j�𐔂���w�K�̎��ɁA��̕��Ɛ����i�P�`�T�E�P�`�R�j�����킹��w�K�����܂����A���q����ɂ���Ă͎w��܂��Đ��𐔂��邨�q�����܂��B���̃J�[�h�͐����̃J�[�h�ƈꏏ�Ɏg���A������ǂ݂Ȃ���w��܂��āi�w��L���āj�����Ǝw�̖{���������Ă��邩�m���߂�������̂ł��B �i�w�K���̎g�����j�@ �@�u�Q�v�Ȃ�Ύw���Q�{�܂�i�L���j�A���ꂪ�������������J�[�h��\���ɂ��Ċm���߂܂��B������������A�m�[�g�Ɂu�Q�v�Ə����Ă����悤�ɂ��܂��B���̎w�̃J�[�h�́A���̑��̎g�������ł��邩������܂���B �i�����j�w�̎ʐ^���B���Ĉ��������A�p�E�`���܂��B |

�@�Z���̊w�K�Łu�P�E�Q�E�R�E�S�E�T�v�Ɛ��𐔂�����A�����Z�E�����Z�ȂǂɎg����}�O�l�b�g�̂����C�`�S�ł��B����z���C�g�{�[�h���ɓ\���Ċ��p���܂��B �@�C�`�S�͎q�ǂ��B�ɐl�C�̂���H�ו��ł�����A�����J�[�h���g�������{���ۂ��͌^�̃C�`�S�̕��������������Ă��炢�₷���ł��傤�B �i�����j �@�C�`�S�̓_�C�\�[�̉��|�R�[�i�[�Ŕ����Ă�����̂ŁA�}�O�l�b�g�̓_�C�\�[�̋��̓}�O�l�b�g�̈�ԏ����Ȃ��̂��u�Ԑڒ��܂œ\���Ă���܂��B�i�_�C�\�[�̃C�`�S�͔����Ă����蔄���Ă��Ȃ������肷�鏤�i�ł�����A�����Ă����Ƃ��ɔ����Ă����P�[�L�̖͌^���Ȃǂɂ��g���܂��B�j |

�@���̏������钆�w���̍���E���w�w�K�O���[�v�̊e�w�N�i1�N�E2�N�E3�N�j�ŋ��L���镶���i�������t���̂Ђ炪�ȁE�������t���̃J�^�J�i�E�P��E�������t���̊����������j�E�^�M���K�E�������t�������̗��K�E�����̊w�K�̃v�����g�E�v�Z���K�v�����g���̃v�����g�W�ł��B �@���P�E���Q�E���R�̍���E���w�̂a�O���[�v�Ŋ��p���Ă����Ȃ���A���k�̔��������Ȃ���b�����ĉ����������Ă����A���w���S�̂⏬�w���E�������ɂ����p���Ă��炦��悤�ɂ��Ă������̂ł��B���ꂪ�A���̎n�܂�̃v�����g�W�ɂȂ��Ă����܂��B �@�X�̐搶�����A�w�K�p�̃v�����g���������C���^�[�l�b�g�Ō������肵�Ă��܂����A�l�ō���ďI���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A��������̐搶���̖ڂ�ʂ��Ď������k���킩��₷���g���₷���v�����g�W������Ă������Ƃ������̂ł��B�������ł̎d���ł����A�w�Z�Ɏc�����̂͂����̃v�����g�W�����łȂ��A�d�q�G�{��R�~���j�P�[�V�����J�[�h�̑f�ށA����̃\�t�g���c���Ă����܂��B |

�@���ʂ̃R���p�X�ʼn~��`���̂����Ȏq�ǂ��p�́u�~�̃R���p�X�v�ł��B �i�w�K���̎g�����j �@�s�������ɑ}���Đ����i�R�p�̔��a�Ȃ�R�̐����j�̏��̌��ɉ��M������������ʼn~��`���܂��B�Ў�Ńs���������ė����葤�Ńy�����Ă��������A�s������������h�����Ă���A������Ō��ɍ�������ł���y�����������ł��~��`�����Ƃ��ł��܂��B �@���ʂ̃R���p�X�����Ȏq�⎈�̕s���R�̂��q����ŕЃ}�q�̂��邨�q����Ɏg���₷���ł��傤�B �@���_�́A�x�_�ɂȂ�Ƃ���Ƀs�����h�����Ƃ��ł���悤�ȏ�Ԃ��ǂ����Ƃ������ƁB�m�[�g�ł���s�����h���Ƃ���̌��݂��Ȃ��ƃs���͂�����܂���E�E�B |

�@���̊w�K�ŃJ�[�h�ɏ����ꂽ�����̐�����������݂��͂��݂��ނ��̂ł��B���̑Ή��Ɛ����������Ƃ��̊w�K�Ɏg���܂��B �@�u�ꑾ�Y�v��uWord�v�Ő�����������A�����ɓ\������100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���J���[���x���𐔎��̐������\������̂ŁA�ȒP�Ɏq�ǂ������̐l���������܂��B�����Ȃ߂��肩�������肷�邨�q���������̂ŁA���~�l�[�g���Ă����Β��������܂��B���̃N���X�Ő��̑Ή��w�K�����Ă��邨�q�����p�̋��ނł��B �����̋��ނ͂ǂ��̊w�Z�ł��悭�ڂɂ�����̂ł����A���̂܂܂��Ǝq�ǂ������ɂ͂��C���o���Ă���܂���B������H�v���K�v�ȋ��ނȂ̂�������܂���B �@���_���l����ƁA�ЂƂ̗��R�Ƃ��āA�P�`�T�܂ł̐��̑Ή����w�K���Ă��郌�x���̎q�ǂ������́A�T�ˎ�w�̑��쐫�����n�ł��B�܂ޓ��삪���łȂ��q�B���A������݂𐔎��̐��������ނ��Ǝ��̂��ƂĂ�����킯�ł��B����ȓ�����Ƃ�����Ă���킯�ł�����A���̒��͐��̑Ή��ǂ���ł͂Ȃ��̂ł��傤�B������݂��͂��ނƂ����������́A�}�O�l�b�g��s���|�����𐔎��̐��������ׂ�悤�ȋ��ނ̕��������̂ł͂Ǝ��͎v���Ă��܂��B |

�@�T�C�R���Ƀ����S�̃C���X�g���\���Ă���T�C�R���ł��B�T�C�R����]�����ďo�������S�̐��̑����Z������Z���s���܂��B �i�w�K���̎g�����j �@�����S�̃C���X�g���T�C�R���̊e�ʂɓ\���Ă���Q�̃T�C�R���i�����S�̐��͂P�`�U�j�j�Ɓu�{�E�|�v�̃T�C�R������x�ɓ����A�o�����̍��v�����߂���i�����Z�j�A�傫�Ȑ����珬���Ȑ������������Z���s�����肵�܂��B �@�Q�[�����o�ő����Z������Z���s���悤�ɂ������ނł��B�����Z������Z�������ł���悤�ɂȂ������q����B���g���悤�ɂ��܂��B |

�@��́u�v�Z�T�C�R���v�͂Q�̃T�C�R���̊e�ʂ��u�P�`�U�v�̃����S�̊G���\���Ă���̂ŁA�����Z���s���Ɓu�T�{�T�v�u�T�{�U�v�u�U�{�U�v�̂悤�ɌJ��オ�肪�o�Ă��܂��B�����Z���悤�₭�킩�肾�������q����ɂ́A�J��オ��̌v�Z�͂܂������ł��傤����A������̌J��オ��̂Ȃ��T�C�R���̂ق����ǂ��ł��傤�B �@������̂Q�̃T�C�R���̃����S�́u�P�`�T�v�Ɓu�P�`�S�v�܂ł�������܂���A�����Z���s���Ă��X�ȏ�ɂ͂Ȃ�܂���B |

�@�T�C�R���̂U�ʂɂ́A�P�`�U�̃����S�̃C���X�g���\���Ă���܂��B�T�C�R���𓊂��A�����S�̐��Ɠ��������̃J�[�h��I�ԋ��ނɂȂ�܂��B �i�w�K���̎g�����j �@�T�C�R�����g�����ƂŃQ�[�����o�łł���悤�ɂ��܂����B�����S�̐��̓T�C�R�����Q�ɂ��č��v���P�O�ȉ��ɂȂ�悤�ɂ��Ă��������A�P�`�T�܂łƂ��Ă������ł��傤�B���̋��ނ��g�����q����̎��Ԃɍ��킹��悤�ɕς��Ă����܂��B |

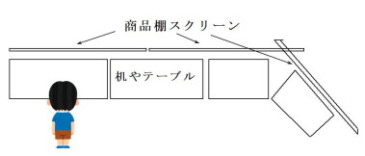

�@�������w�K�̍ۂɁA���X�̕��͋C���o�����߂̏��i�I�X�N���[���ł��B �@����̎��ƂŔ������w�K�i�����P���w�K�j�������ōs���ۂɁA�q�ǂ������̋����̂��邨�َq�╶�[�����ݕ��E��������Ȃǂ̖{���̏��i�������̊��̏�ɕ��ׂ܂����A���̂܂܂ł��ƌ�͂����̋������i�ɂȂ��Ă��܂��A���i���炿����Ɩڂ𗣂��Ƃ����̃��b�J�[�⒅�ւ��̈ߕ��̂����Ȃǂ��ڂɓ����Ă��Ă��܂��܂��B �@�����̋����ł��Ƃ����������_���炨�X�Ŕ�����������Ƃ������͋C���Ȃ��Ȃ����܂���B �@�����Ŋ��ɏ��i����ׂ邾���łȂ��A�_�Ɨp�̃r�j�[���V�[�g�Ɏ��ۂ̂��X�̏��i�I���B�����ʐ^���g�������ē\����邱�ƂŁA�����̈�p�����X�̒��ɂ���悤�ȕ��͋C�ɕς��邱�Ƃɂ��܂����B   �@���܂ł͂Ȃɂ����̎��肾�����i������ł���Ƃ��������ł������A���̃X�N���[���������Ɠ\�邱�ƂŁA�������ɂ��X�ɓ����Ă������͋C���ł��܂����B �@���܂ł͂Ȃɂ����̎��肾�����i������ł���Ƃ��������ł������A���̃X�N���[���������Ɠ\�邱�ƂŁA�������ɂ��X�ɓ����Ă������͋C���ł��܂����B�@�q�ǂ������������ł��鎄�B���Ȃ����q�����X������ɂȂ����悤�ȋC���Ŕ������V�т��ł��܂��B �i�����i�̎ʐ^�́A�m�荇���̖{������ɂ��肢���Ďʐ^���B�点�Ă���������̂ł��B�j �i�ޗ��E����j�i�����j�ڂ������u�O����n�߂鋳�ލ��R�v�̃y�[�W�������������B |

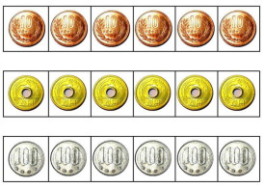

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j �@�{���̂T�~�E�P�O�~�E�P�O�O�~�ʂ�������������ꂽ�V�[�g�ɕ��ׂ鋳�ނł��B���ԕ��������Ȃ���A�����ɑ���S�����߂Ă������ނɂȂ�܂��B�V�[�g�̂����̑傫���́A���ۂ̂����̑傫���Ɠ����ɂȂ��Ă��܂��B �i�w�K���̎g�����j �@�z��ꂽ�{���̂������V�[�g�Ɉ������Ă��铯���d�݂̏��ɕ��ׂ�悤�ɂ��܂��B�P�O�~�ʂȂ�P�O�~�̈�����ꂽ�Ƃ���ɕ��ׂ܂��B �@�T�~�E�P�O�~�E�P�O�O�~��I�̂́A�T�~�ʂ͌��łP�O�~�ʂ͓��F�E�P�O�O�~�ʂ͋�F�Ƌ�ʂ����₷������ł��B |

�i���̋��ށE����̓����j�@ �i���̋��ށE����̓����j�@�@�{���̉~�E�T�~�E�P�O�~�E�T�O�~�E�P�O�O�~�ʂ�������������ꂽ�v�����g�ɕ��ׂ鋳�ނł��B���ԕ��������Ȃ���A�����ɑ���S�����߂Ă������ނɂȂ�܂��B �@�����̊w�K�ł́A���߂͂�������̂�������ۂ̂����Ɠ����傫���̂P�~�`�T�O�O�~�ʁi�P�O�O�O�~�D���j�̎ʐ^����������J�[�h���g���Ă��܂����B���炭�����Ă���́A���Ƃł͊e���k�̐��������z�i�_�C�\�[�j��p�ӂ��A���̒��ɖ{���̂��������Ĕz���Ďg���悤�ɂ��܂����B���₨������̃v���X�`�b�N�̂����́A�{���̂����Ɠ����傫���ł����Ă��G�������G��d�����Ⴄ����ł��B �@�����A���̃v�����g�͉ċx�݂̏h��p�ɍ�����v�����g�ł��̂ŁA������̂����̃J�[�h�i�P�~�E�T�~�E�P�O�~�E�T�O�~�E�P�O�O�~�E�T�O�O�~�j�����ɗ��ʃe�[�v��\�������̂�t�^�̂悤�ɂ��Ă����A�P�~�Ȃ�P�~�̃J�[�h���P�O�~�Ȃ�P�O�~�̃J�[�h��\���Ă����Ƃ������e�ɂȂ��Ă��܂��B �������Ɍ������h��Ɏ�������킯�ɂ͂����܂���E�E�E�B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@���̃v�����g���ċx�݂̏h��p�ɍ���������̊w�K�p�̃v�����g�ł��B �@�ċx�݂̏h��Ƃ����̂́A���i�̏h��̂悤�ɗ����`�F�b�N���Ă����邱�Ƃ��ł��܂���B �@��������₨�ꂳ��ƈꏏ�ɂȂ��Ďq�ǂ����������g�ނ͕̂��i�ƈꏏ�̂��Ƃł����A�i��蕶��ǂ߂Ȃ����q���w�K�O���[�v�ł͂قڑS���ł�����E�E�B�j �@�ċx�݂Ƃ������ƂȂ̂ŁA�ł��邾���{�l�ɂ��e�䂳��ɂ����S�ɂȂ�Ȃ��悤�ȓ��e�ɂ��āA�u�ł����I�v�Ǝv���Ă��炦��悤�ȓ��e�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�P�w���Ɋw�K�������e�̕��K���X���[�Y�ɂł���悤�ɁE�ی�҂������̂��q���ǂ��܂ŗ������Ă���̂��킩��悤�ɂƃv�����g�w�K�ł͍l���܂��B���i�̐����Ɋw�K�������Ƃ�������悤�ȓ��e���l���Ď��Ƃ��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�v�����g�ЂƂƂ��Ă������悤�ȍl��������ɂ���悤�ɂ��������̂ł��B |

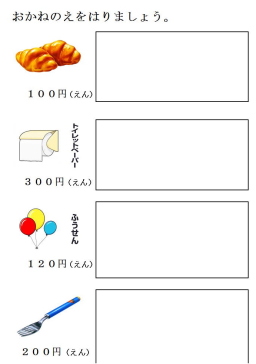

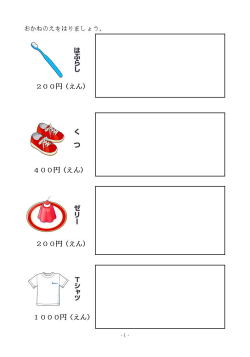

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@���w���̔������V�тŎg�����V�[�g�ł��B �i�w�K���̎g�����j �@���w���̒�w�N�ōs���������V�тł́A�w�ǂ̎����������𗝉����Ă��Ȃ����Ƃ��������߁A�������V�тƂ����Ɣ������ɂ�����ȒP�ȃ��[���i�ق��Ă��X�̏��i�������čs���Ȃ����j�₨�X�̐l�₨�q����̖������s���悤�ȓ��e�������Ǝv���܂��B �@�������g�������Ƃ́A�����������_���������Ƃ����̂�����ł��傤�B���̃N���X�ōs���Ă��锃�����V�тł́A�����������q�ǂ������̏�Ԃł��������V�т��ł���悤�Ɏx�����������J�[�h���g���Ȃ���A�����ٕ̕ʁi�T�~�͉��F�E�P�O�~�͒��F�E�P�O�O�~�͋�F�Ƃ������ɐF�ٕ̕ʁj���ł���悤�ɂȂ�A�������J�[�h�ɑI�������R�O�~�Ȃ�P�O�~�ʂ��J�[�h�̏��ɂR���u�������悤�ɂ��܂����B �@���ۂ̐����ł������������ł��Ȃ��Ă��������J�[�h������Δ��������ł���悤�ɂ����킯�ł��B�������V�т̕��͋C���o���ЂƂƂ��āA�������������ɓX�����̐搶���A�����ɂ��̃��V�[�g��n���܂��B���ۂ̔������ɋ߂����͋C�����������ꂽ�킯�ł��B �i�ޗ��E����j�i�����j �@�u�ꑾ�Y�v��WORD�ƍs�������[�v���\�t�g�Ŏ��ۂ̃��V�[�g�����Ȃ�����܂��B���������1�������Ďq�ǂ��������������i���Ƃ��̋��z�ɍ��������̂�n���܂��B |

��������̃}�O�l�b�g�𐔎��Ղ̓��������̏��ɒu���āA���𐔂���w�K�Ɏg���܂��B�P�`�P�O�܂ŏ��Ԃɐ�������ׂ�i�������j�w�K�ɂ��g���܂��B�����̓����Ă���}�O�l�b�g�̍����́A���̃y�[�W���ɍڂ��Ă��܂��̂ŁA��������������������B �@�������̂������������ނ�����܂��̂ŁA������w�Z�ōw������Ƃ����̂ł����A�w�Z�Ŕ�����ʂɂ͌��肪����܂��̂ŁA�l�I�ɂ������������ނ�����āA�X�̂��q����ɍ��킹�Ă�����悤�ɂȂ�Ƃ����ł��ˁB |

�@�����R���p�X�̂P�E�E���̃e�[�v�������Ă���̂��R���p�X�̂Q�ł��B �@�u�P�v�̂ق��̓R���p�X���i�܂ށj�����ɓ����̊ǂ���������ł��܂��B���ꂾ���ł��~��`���̂��X���[�Y�ɂł���悤�ɂȂ�܂��B �@�u�Q�v�̂ق��́A�R���p�X�̋r�Ɋ��蔢���r�j�[���e�[�v�Ŋ��������̂ł��B�R���p�X�͕e�̂�����̋r�����ɑ}���ăR���p�X����]�����܂����A�R���p�X���̂��n�̎��ɂȂ邽�߉~��`���Ƃ��ɂ́A�R���p�X�����ɐQ�����悤�ɉ�]�����Ȃ���Ȃ�܂���B�r�j�[���e�[�v���܂��Ă���u�Q�v�́A�e�̋r���~��`���ۂɒ��S�ɂ���̂ŁA�R���p�X�����ɐQ�����ĕ`���K�v���Ȃ��Ȃ�A�����Ɖ����ŕ`����悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@�����A���������d�g�݂ɂȂ��Ă���̂ŁA�]��傫�ȉ~�͕`���Ȃ��Ȃ�܂��B�ǂ���̕��@���A���ʎx���w�Z�̂��q����B�ɂ́A�ʏ�̃R���p�X���g�����͎g���₷���Ȃ��Ă���Ǝv���܂��B |

�@���ɓ\���Ďg���R���p�X�ł��B�x�_�ɂȂ镔�����}�O�l�b�g�Ȃ̂ō��ɒ���t���܂��B�R���p�X�����͉�]�ł���悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA�Ў�ʼn~��`�����Ƃ��ł��܂��B �@�Z���E���w���̎��Ƃō��Ƀ`���[�N�ʼn~��`���Ƃ��A�w�Z�ɂ���ؐ��̑傫�ȃR���p�X�ł͎x�_�ɂȂ镔���������Ă��܂��A���肵����Ԃʼn~��`�����Ƃ��ł��܂���B������g���ĉ~��`�����Ƃ��Ă����ɉ~��`���邩�ƌ�������A�Ȃ��Ȃ�����ł��傤�B �@���̃R���p�X�́A�x�_�ɂȂ镔�����}�O�l�b�g�Ȃ̂ŁA�x�_�ɂȂ镔�����Œ肳��ē����܂���B�Ў�ʼn~���ȒP�ɏ��ɕ`������̂ł��B�ޗ�����P�O�O�~������Ƃōς݂܂��̂ŁA�w�Z�ɂP�`�R�{����ƕ֗����Ǝv���܂��B���ʎx���w�Z�ł͕��i����Ȃɂ͎g�����̂ł͂���܂��A���w�Z�Ȃǂł͂��Ȃ�g���邱�Ƃ���������ɂȂ�Ǝv���܂��B�ޗ���͂P�O�O�~������Ƃł��B �i�ޗ��E����j�i�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��̂S�v�̃y�[�W���������������B |

�@�w���ŋ��L����ƒ�w�K�p�̃v�����g�W�ł��B �@ �@�w�Z�ł́A�T�ɂR���Ԃ�������E���w�̎��Ƃ��Ȃ��̂ŁA�����i�Ђ炪�ȁE�����j��^�M���K�E�v�Z�E�����̊w�K���̃v�����g�w�K�͂Ȃ��Ȃ��ł��܂���B�������Ɛ��k���̊W��w�K�O���[�v�̐��k�̕����傫�����邱�Ƃ������̂ЂƂɂȂ��Ă��܂��B �@�Ђ炪�Ȃ�S���������Ă��Ȃ����k����P�ꂪ�����鐶�k����܂ł���̂ŁA�w��������Ȃ��Ă��܂��B���傤�Ǖی�҂�����v�]���������̂ŁA�ċx�ݒ��Ɂu�^�M���K�E�Ђ炪�S�V�b�N�������t���E�Ђ炪�ȋ��ȏ��̏������t���E�Ђ炪�ȋ��ȏ��̔������E�����������t���v�̊e�v�����g�����܂����B�ЂƂ�̐��k�Ƀt�@�C���Q�����ɂȂ�܂��B�i���������Ȃ�P�O�O���ʁj�@ �@�������Ƃւ̋��ӎ������鐶�k�������̂ŁA���₷���v�����g�������Ă����ł���Ƃ������Ƃɂ��܂����B���w���ɂȂ�ƁA���w�����炸���Ƃ���Ă����̂Ɋo�����Ȃ��Ƃ������̈ӎ��k�������Ă��܂��B�ی�҂̕��X�ɂ́u�w�K�O���[�v�ʐM�v�ł˂炢��g�����ɂ��Ă��m�点���Ă����܂��B |

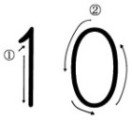

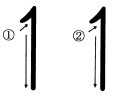

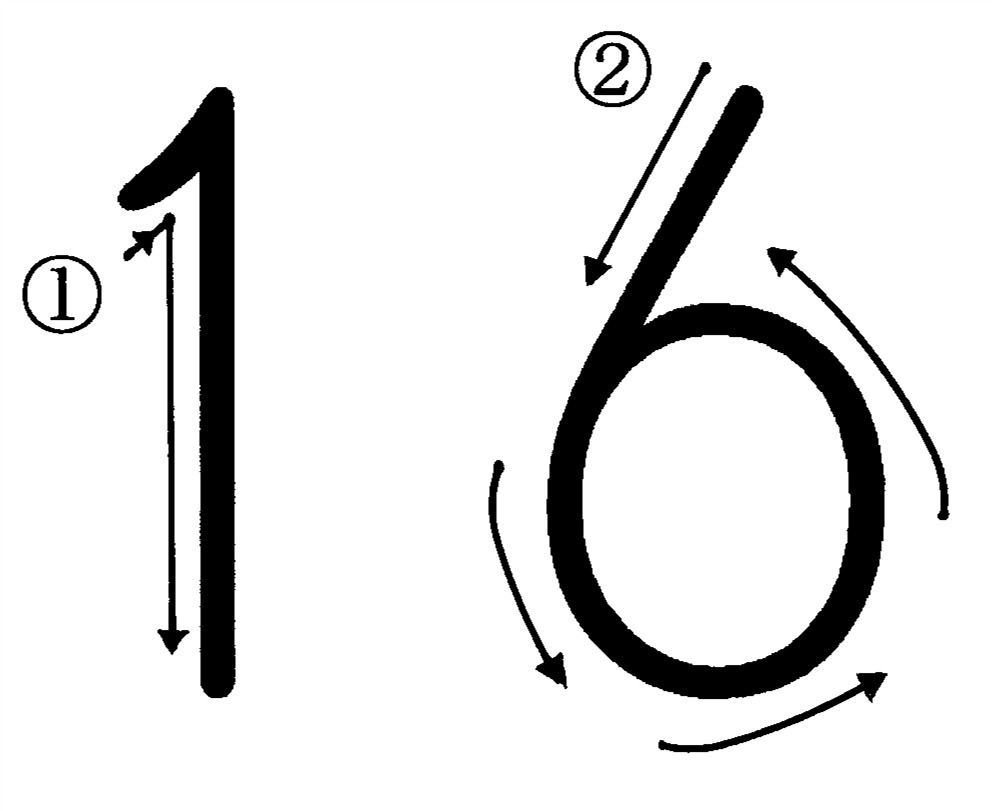

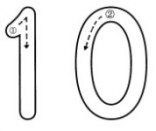

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�����������Ċo����v�����g�p�̏������t���̐����i�P�`�Q�O�j�ł��B �@�Ђ炪�Ȃ�J�^�J�i�Ɠ����悤�ɁA������������Ƃ���͂��̂܂܂̃f�[�^�ł͂Ȃ��A���̎�ނ�ς��ĕM���̇@�A�B�Ƃ������Ⴂ���킩��悤�ɉ��߂č�蒼���\��ł��܂��B�@�S�����Ă��钆�w���̍���E���w�̊w�K�O���[�v�̃v�����g�w�K�Ŏg���\��ł��B           |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�������t���������̐����O�`�Q�O�ł��B������w�����L�̃v�����g�����ۂ̃f�[�^�ł��B �@�������ɂ����̂́A�ʏ�̐����Ɣ�ׂĂǂ���̕����A�������k�ɂƂ��Ċo���₷�����E�����₷�����ׂ邽�߂ł��B �@�������k�����ۂɎg���Ă݂āA���g���₷�������w���p�̃f�[�^�Ƃ��Ďc���܂��B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j�@�����������Ă��o���鎞�A�ǂ�ȃv�����g���u�킩��₷���E�����₷���v�v�����g�Ȃ̂��A����ׂ�ׂɐ��k�Ɏg���Ă�������v�����g�ł��B �@�݂�Ȃ������v�����g���g���K�v�͂Ȃ��̂ŁA���ꂼ��̂��q����ɍ��������̂������邱�Ƃ��K�v�ł��B �@�E�E���ꂪ���X����̂ł����B |

�i���̋��ށE����̓����j �i���̋��ށE����̓����j �@�w�����L�v�����g�i�������݂�ȂŎg���āA�C���������Ă��悢���̂ɂ��Ă������Ƃ�����|�j�̐����̗��K�v�����g�ɂȂ�܂��B �@1�`�Q�O�܂ł̐����̗��K�v�����g�ł����A�q�ǂ������͗��K���鐔���������������ł���ƁA���X���ӎ�������̂ł��ꂾ���ł���ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�����ŏ�������������A���K���鐔����傫�����A���K���鐔�����炵�Ă���܂��B�e�w�N�̊w�K�O���[�v�ŁA���Ƃ�h��Ƃ����`�Ŏg���Ă��炢�A�w���̌��C�̒��Řb������ʂ��Ă��悢�`�i�q�ǂ��������w�K���₷���킩��₷���`�j�ɂ��Ă����܂��B���̃v�����g�́A�����������v�����g�̃X�^�[�g�̂��̂ɂȂ��Ă����܂��B |

|

���̒S�����Ă��钆�w���̊w�K�O���[�v�̎��ƂŎg���u���v�̊w�K�F��b�ҁv�p�̎���̃\�t�g�ł��B���̎���\�t�g�́A�d�q���Ŏg���܂��B �@�O���[�v�̐��k����̐��̗����́A�P�`�T�ʂ܂ł̂��q�������A�P�O�ȏ�킩�鐶�k����͂Q���������܂���B�������A���w���̎����Ƃ͈Ⴂ�A���w���̐��k����̏ꍇ�͘b�����Ƃ��L���ɂȂ��Ă��Ă��܂����A�����̌������w���̂��q����B�����L�x�ł��B�����ɖ𗧂���E���w���˂炢�Ƃ��Ď��Ƃ��v�悵�Ă��܂��B �@�u�ڂŌ��鎞�Ԃ̌o�߁v�͏�̋��ނ́u�I�����ɉ��y�̖�^�C�}�[�v���g���Č����A���k�B�̂P���̐�����ǂ����u�P���̎��ԁv�̓C���X�g���g���Ď����̐����Ǝ����𑽏��Ȃ�Ƃ��ӎ����Ă��炦��悤�ɂ��Ă����܂��B �@���j���P�Q���������Ă���Ƃ��ɒZ�j�������i�Q���E�R�����j��\���Ă��邱�Ƃ́A������Z�j�̐F��ς��Ă킩��₷�����Ă����\��ł��B�P���E�Q���E�R���E�S���E�T���`�P�Q���Ƃ������Ƃ������ł���悤�ɂȂ��Ă�����A�P���Q���E�P���R���ƕ��̕��̗����ւƐi�߂邱�Ƃ��ł�����ƍl���Ă��܂��B�@ |

�@���̋��ނ́A�ڐV�������̂ł͂���܂���B�ʏ�̎��v���g�������Ԃ̊w�K�ł́A�b�j�Ⓑ�j�A�����A�����Ɛ����̊Ԃ̕b�╪��\�����̐��Ȃǖڂɓ�����������܂����A�����̗������i��ł��Ȃ����k�B�ɂ́A�����������w�K�͓���ł��B �@�����łP���̎��Ԃ̗����я�ɕ\�������̂��g���āA��́����ʂɂ͂���Ȃ��Ƃ�������F�B��搶�͂��Ă���Ƃ������Ƃ����Ă킩��悤�ɂ��Ă����܂��B�������킩��Ȃ��Ă��A����ȗ���Ŏ����͂P�����߂����Ă���Ƃ������ƂɋC�Â��A���ԂƂ����T�O�ɂ܂��͋����������������ɂ���A�E�E����ȋ��ނł��B �i�w�K���̎g�����j �@���Ƃł́A�w�K�O���[�v�̂��q�����̊�ʐ^��X�N�[���o�X�E���H�E�����C�E�H���E�Q�[���E�w�Z�E�[�сE�U���E�Ƃ̂���`���E�������E�e���r���̎ʐ^��C���X�g������������̂�p�ӂ��܂��B �@���ꂼ��̂��q���A���N���鎞�ԂɋN���̃C���X�g��搶�Ɏ�`���Ă��炢�Ȃ���\��܂��B�i�������ɋN���邩�́A���O�Ɋe�ƒ납�畷���Ă����܂��B���̊����ɂ��Ă������ł��B�j���k��l��l����̓������Ԃ�������A����������x�������肪�ڂŌ��Ă킩��܂��B �@�o�Z���Ă���������悤�Ɉ�l��l�\���Ă����܂��B�������Ė�Q��܂ł̊����̗l�q��\���Ă����ƁA��������������Ă���̂����킩��悤�ɂȂ�܂��B�u�������A��������́A����Ȃ��Ƃ����Ă���ˁB�v�ƈ�l��l���グ�āA�P���̗������̗l�q���݂�ȂŌ��Ă������ƂŁA���������ԁE�����ւ̗��������߂�悤�ɂ��čs���܂��B |

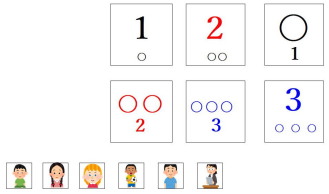

�@���̊w�K�Ŏw���g�����q����p�̐����Ǝw�̃J�[�h�ł��B �@�����w�K����ۂɁA��̕��┼��̕����g���āA���ւ̗�����i�߂悤�Ƃ��܂����A�Ȃ��Ȃ��������i�܂Ȃ����Ƃ�����܂��B �@���q����B�̒��ɂ́A�w�łP�E�Q�E�R�Ƃł���q������̂ŁA�w���g���Ă����Ȃ��琔���Ƌ�̕��┼��̕��𑀍삳������ǂ����Ǝv���A�C���X�g�W�̎�̉摜���J�[�h�ɂ������ނł��B�w�̐��Ɛ����Ɗۂ̃J�[�h���Ɏg�����ƂƎ��ۂɎw�Ő���\���悤�ɂ����āA������[�߂�ꂽ��Ǝv���܂��B |

�@����ʂƂ��ĂƂ炦�邱�ƂŁA�����Ɛ��̌��т����͂��邱�Ƃ��˂炢�ƂȂ鋳�ނł��B �i�w�K���̎g�����j �@�ʂ�_�ɂ������Ƃ����Ȃ��ł��邨�q����p�ł��B�P�ƌ����Ȃ��炨�q����ɋʂ��P�n���A�P�Ə����Ă���_�̏����w�������āA�����̖_�ɋʂ������悤�Ɏw�����Ă����A�Q�ȍ~�������悤�ɂ��Ă����܂��B�����Ɛ������т��悤�Ɏw�����Ă����킯�ł��B �@���q����B���A�����������₷���悤�ɋʂɃA�N�����G�̋�Œ��F���܂��B�ʂ̑傫���́A���w���̂��q����̎�̒��ɂ����ۂ����傫���̂��̂ɂ��܂��B �i�ޗ��E����j�i�����j�O����n�߂鋳�ލ��R�̃y�[�W�������������B |

�@�T�ƂT�̌��̌`�̂P�O�̃r�[�ʂ��g���������Z�̗��K�Ղł��B �i�w�K���̎g�����j �@��̕����g���ĂP�{�Q�Ȃǂ̌v�Z�������ōs���A��ԉ��̂P�O�̃}�X�ɏ�̒i�̃r�[�ʂƉ��̒i�̃r�[�ʂ���ׂđ����Z�̓������o���܂��B �@���ɏ����ꂽ�v�Z�����Ȃ��q����̎w���Ŏg�������ނł��B���q����ƂP�P�Ōʂ̊w�K������Ƃ��ɐ��������₷�����ށE����ł����B |

�@�d�q���Ŏg�����̊w�K�̎���\�t�g�ł��B �@�Z���␔�w�̎��Ƃ��s���ۂɁA���̑Ή��̗�����������x�Ȃ��Ƃ����̊w�K�⎞�v�̊w�K�A�����̗��K�A�d��̊w�K�Ȃǂł͐�ɐi�߂Ȃ��i�w�K���̂����藧���Ȃ��j��ԂɂȂ��Ă��܂��܂��B����E���w�̎��Ƃ́A��������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�Ȃ�Ƃ��������Ă��Ȃ��Ȃ����̏�Ԃ����P����܂���B �@�h����o���ė~�����Ƃ����ی�҂�����A���q����B�̔F���͂������Ȃ��̂ŁA�h����o����Ă������t�������Ă������Ȃ����疳���Ƃ����ی�҂̕������܂��B���Ƃ̒������ŗ������i��Ŋ����ł�������̂ł����A�ǂ��H�v���Ă��T�ɂQ�`�R���Ԃł͓���ł��B��N�x�̊w�K�O���[�v�́A���̑Ή��̗������P�`�R�A�P�`�T�ʂ̂��q����B���唼�ł������A�Ȃ�Ƃ��H�v���ēd��₨���̎��Ƃ��s���Ă��܂����B �@���k���I���������̂��ԈႢ�ł���A�����Ɂu�u�[�v�Ɖ�����u�~�v���o��E�����ł���u�s���|���v�Łu���v���o��Ƃ����P���Ȏd�g�݂ł��B�܂��A�����S���Q�̏ꍇ�́A�^�̎ʐ^�̂悤�ɍ����̋�̘g�������u�Q�v�̓����̐������\��A�E���̋�̘g�������ΐ����̏��������\���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�v�����g��P�`�T�C�P�`�P�O�̃y�O�����ƍ��킹�Ďg�����ƂŁA��l��l�̐��k�̗����������悤�ƍl���Ă��܂��B���ƁA�������z���C�g�{�[�h�Ɛ����E�����S�̃}�O�l�b�g�t���̃J�[�h���g����悤�ɂ��Ă����\��ł��B |

�@���w�i���w���j �̎��ƂŎg�����߂ɒS���҂̐搶���痊�܂�Đ���B�r�[�ʂ�]�����č��E�ɂ��������Ă��邩�����܂��B �@�S������O���[�v�́A�P��1�̑Ή��͂ł��܂����R�܂ł͓�����k����A�ꌅ�̑����Z�E�����Z�̂ł��鐶�k�܂łƕ��L�����k�̊w�K�O���[�v�ł��B���L���Ƃ������A�������肷����Ƃ����Ă�������������܂���B �@���w�̎��Ƃł́A�w�K�O���[�v���ۑ�ʂɂQ�ɕ����A�O���[�v�P�́A�@1��1�̑Ή��𗝉�����@�A���̍����̊�b�T�O��{���E�E���Ƃ��˂炢�Ƃ��A�O���[�v�̂Q�͇B���̍����̗������m���ɂ���@�C���̍����̊�b�T�O��{�����Ƃ��˂炢�Ƃ��܂����B �@������̃R�����g�Q�[���̓O���[�v�P�p�ŁA�r�[�ʂT���̏ォ��]�����āA���E�ɂ����r�[�ʂ����������\�Ȃǂ����p���Đ�������̂ł��B�����������g����������W�ŁA�ʏ�̃R�����g�Q�[���̂悤�ɁA�r�[�ʂ�_�ő���o������ł��o���悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă��܂���B |

�@�w�K�O���[�Q�̂ق��Ŏg���R�����g�Q�[���ł��B �@�E�����S�[���̏��ɊW�����Ă��܂��B�r�[�ʂP�O���ォ��]�����A�����ɉ��Ɛ����Ă���A�W�̕��̃S�[�����ɂ͂��Ɖ��r�[�ʂ������Ă��邩�l��������悤�ɂȂ��Ă��܂��B��̃R�����g�Q�[�����l�Ƀr�[�ʂ�ł��o���悤�Ȏd�|���ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B������S���̐搶���痊�܂�č�������̂ł��B �@ �@�Q�w���̐��w�̎��ƂŎg���\��ł��B |

�@��������̃}�O�l�b�g�𐔎��Ղ̓��������̏��ɒu���āA���𐔂���w�K�Ɏg���܂��B�܂��A�P�`�Q�O�܂ŏ��Ԃɐ�������ׂ�i�������j�w�K�ɂ��g���܂��B �@�����╶���̓������}�O�l�b�g�̍����́A���̃y�[�W�i�u�O����n�߂鋳�ލ��S�v�j���Q�Ƃ��Ă��������B �i�ޗ��E����A�����j�u�O����n�߂鋳�ލ��S�v���������������B |

�@�i���̋��ށE����̓����j �@�i���̋��ށE����̓����j�@�Z���̊w�K�┃�����w�K�ȂǂŁA�F�X�ȗ��R�Ŗ{���̂����͎g���Ȃ�����ǁA�{�����ۂ������̃J�[�h���g�������Ƃ��Ɏg����v�����g�ł��B �@�������T�C�Y�́A�قږ{���Ɠ����傫���ł��B�傫���T�C�Y�̕��́A�{������2����3����傫���T�C�Y�Ŏq�ǂ������ɂ��킩��₷�����Ƃ�D�悵���T�C�Y�ł��B������������p�����ɓ\���āA1�����蔲���Ďg���܂��B �@�ȑO��1��������ă��~�l�[�g���Ă����̂ł����A�������Ă��܂��S�z�̂Ȃ����q����̊w�K�ł́A���̃v�����g�ɂ������̂ł�������͋[�d�݂�����Ďg���܂��B �i�ޗ��j�u�ꑾ�Y�v�A�p�\�R���A�`�S�̗p���A�d�݂̉摜�A�v�����^�[ �i�����j�����ōd�݂��f�W�^���J�����ŎB���ĉ摜����邩�A�C���^�[�l�b�g�ōd�݂̉摜���_�E�����[�h���āA������ꑾ�Y�ɓ\����Ă����܂��B |

�@�i���̋��ށE����̓����j �@�i���̋��ށE����̓����j�@�l�X�Ȋw�K�Ŏg�������̃J�[�h�ł��B�������Ă����v�Ȃ悤�Ƀ��~�l�[�g���Ă��܂��B�@ �@�������V�ѓ��ł����̊w�K������ꍇ�A���̊w�K�̖ړI����Ƃ��邨�q����B�̊w�K���x���ɂ���āA���ۂ̂����i�P�~�E�T�~�E�P�O�~�E�T�O�~�E�P�O�O�~�E�T�O�O�~�̍d�݂�P�O�O�O�~�D�Ȃǁj�����Ƃ̒��Ŏg���ق����悢�̂��A����Ƃ��[���I�ɂ����̎ʐ^�J�[�h���g�������悢�̂��A�������������Ƃ���ʑ����͂���Ă͂��܂��A�����g�͒��w���ȏ�ł͖{�����g�����������Ǝv���Ă��܂��B�{���Ƃ�����������������̂ł́A��G���d���⎿�����S���Ⴄ����ł��B �@�u��蕨�V�сv�̂悤�Ȋw�K�̏ꍇ�́A���w���̎������s�����Ƃł�����A�{���̂������������J�[�h�̂悤�ȋ[���I�Ȃ����̂ق����A�w�K���e�ɂ͍����Ă���Ǝv���܂��B�q�ǂ���������蕨�V�тŐ搶���̎Ԃɏ��A�������~�Ԏ��Ɏx�������Ɏg�����u�����J�[�h�v�ł��B�傫���͎��ۂ̂��������Q����قǑ傫�������T�C�Y�ŁA���~�l�[�^�[�Ńt�C������\�������̂ł��B |

�@�H��p���ō�����傫�ȉ~���`����R���p�X�ł��B�H��p���ł�����ڐ��肪�����Ă���̂ŁA���̂��ȒP�ɂȂ�܂��B �@���̑哹�����Z���E���w�̎��v�̊w�K�A�}�H���p�A�L���̑������Œʏ�̃R���p�X�ł͕`���Ȃ��傫�ȉ~��`���K�v�ɔ����邱�Ƃ�����܂��B �@�ȑO��������̂́A�ג����Ɍ������������̂ł����B����͂P�{�����Ă���Ɖ����Əd����̂ł����A�̔ō��̂́A�d���h�������g�����肵�Č��\�ʓ|�ł��B���̓_�H��p���ł�����A�ڐ��肪�������Ă��܂�����Z�p�Ƃ����ɂ킩��̂ŁA�Z�p���ƂɌ���������̂��ȒP�ł��B���ł��̂ŁA�͂��݂ƃZ���e�[�v�Ɛ疇�ʂ������肪����ΊȒP�ɍ���̂ł����߂ł��B����̂��̂́A���n���P���P�O�p�܂ł̉~���`���܂��B |

�@�J�b�v�ɖ̊ۖ_�̒Z�����́i100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���̃u���b�N�ł��B�j��1�ɂP����Ă����A1��1�̑Ή��w�K�Ɏg������A2����R������Ă������肵�܂��B�ʊw�K�Ŏg�����ނł��B �@����͗F�l�̂`�搶�p�ɗ��܂�č�������ނł��B�ȑO������̂́A�v�����J�b�v�̂�����100�~�V���b�v�Ŕ������̊���g���܂������A�Ƃɂ���v�����J�b�v�ő�p�������̂ł��B�����ȑO������ق��͎����g���Ă���̂ŁA�`�搶�̒S�����邨�q���g���ׂɍ���ēn�������̂ł��B�@ |

�@����̗V�ъw�K�Ŕ������V�т���邱�Ƃɂ����̂ł����A�N���X�̎q�ǂ������Ő������킩�邨�q����͂P�l�������܂���B�����A�����₨���́��~�Ƃ������Ƃ̗����̂Ȃ����q����B�ł��A�Z�O�w�K�ŃX�[�p�[��100�~�V���b�v�ɔN�������ɍs���Ă���̂ŁA���W�ł�����n���Ƃ������Ƃ͂킩���Ă��܂��B �i�w�K���̎g�����j �@�V�ъw�K�ł��̂ŁA�����̗����Ƃ����������������������s�����ŁA�X�����̋����Ƃ̂��Ƃ̂��Ƃ��Ή����y���݂Ȃ���w��ł����ƍl���Ă��܂��B�E�E�Ƃ͂����A�����̂��Ƃ肪�S���킩��Ȃ��̂ł́A�F�X�ȏ��i���Ƃ����V�т����藧���Â炢�̂ŁA�������x�����Ƃ��ɂR�O�~�Ȃ�B�R�O�~�̃J�[�h�̂Ƃ���ɂ��������10�~�ʂ��P�P�̑Ή��Œu���Ă����悤�ɂ��܂����B �@�����̋��z�̗������ł��邨�q����́A�����ōl���Ă킩��Ȃ��Ƃ��́A�x�����J�[�h�̂����̉��̗��ɂ�������̂�����u���悤�ɂ��܂��B�����̋��z���̂��̂������ł��Ȃ����q����B�́A10�~�E50�~�E100�~���̈Ⴂ�����o�I�ɂ킩��悤�ɂȂ��Ă��������ƍl���Ă��܂��B����́A���X�͍��̂ł͂Ȃ��A�w�Z�ɂ��邨�X�₳�����Ŏg���鋳�ށE����̉Ƃ����p���܂��B �i�ޗ��E����j�i�����j �@�ꑾ�Y��[�h���̃��[�v���\�t�g�Řg�����A���̒��ɂ����̉摜��}�����ăJ�[�h�����܂��B�����̉摜�́A���̂g�o�ɂ���܂��̂ŁA��������g�����������B |

�@���̊w�K������Ƃ��Ɏg���}�O�l�b�g�ł��B �@���̊w�K������Ƃ��Ɂu�`���Q�v�u�`���R�v�Ƃ�����ɂ��q����B�Ɏw�����܂����A���ʂ̃}�O�l�b�g�ł�����s�������A���q����B�̍D���ȐH�ו��̃}�O�l�b�g�̂ق����A�������N���ł��傤���A�������H�ו��̂ق����킩��₷���ł��傤�B �@���q�����Ɍ������ĂЂƂ�Ŏ茳�ő��삷��̂ł���A�}�O�l�b�g�ł���K�v�͂���܂��A�����̂��q����B���C�X�ɍ����āA�ꏏ�ɍ������Ȃ���w�K���s���悤�ȏ�ʂł́A�}�O�l�b�g�݂͂�Ȃɂ킩��₷�����ނɂȂ�ł��傤�B |

�@�����u���b�N�̃��[�v���łł��B������100�~�V���b�v�̂��̂ł��Ɛ��m���Ɍ����܂����A���[�v���\�t�g�́u�ꑾ�Y�v��uWord�v���g�����ȏ��̂ň���ł���̂ŁA���m�ȕ����ɂȂ�܂��B�̃u���b�N�̗����ɂ́A�}�O�l�b�g�V�[�g���\���Ă���܂��̂ŁA����z���C�g�{�[�h�ɓ\���Ďg�����Ƃ��ł��܂��B �@�F�X�Ȏg�������l����ƂP�Z�b�g�i��F�P�`�P�O�j�ł͑���Ȃ��Ȃ�̂ŁA�Q�Z�b�g�ȏ�͗~�����Ƃ���ł��B����\�����̕�����100�~�V���b�v�̏��i�u�̃A���t�@�x�b�g�v���g�����ƂŊȒP�ɍ�邱�Ƃ��ł��܂��B �@���܂ł́A���̖̕�������邱�Ƃ��ʓ|�ŁA�N�ł�����Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ������̂ł����A�u�̃A���t�@�x�b�g�v��������ΊȒP�ł��B�i���c�O�ł����A�u�̃u���b�N�v�́A���݂ł͔����Ă��܂���B�j |

�@������ǂ�ŁA�F�B��搶�ɂ��̐��̕������i����͂����邩�w�K���鎞�Ɏg���J�[�h�ł��B �i�w�K���̎g�����j �@���w���̊w�K�O���[�v�Ŏg�����ނł��B�O���[�v�̐��k�͂W���B�P�`�R�܂ł̐��̑Ή����ł��鐶�k����P�`�P�O�܂łł��鐶�k�܂ł���O���[�v�ł����A�w�ǂ̐��k���P�`�R�܂ł̑Ή��܂ł̏�Ԃł��B �@�������������Ƃ╶�����������Ƃ����Ȑ��k�������̂ƁA�u�P�v�u�Q�v�Ɛ�����ǂ߂Ă����̂��Ƃ����ۂ̐����ɖ𗧂��Ă��Ȃ��Ƃ����ʂ������Ă��܂��B���Ƃ͑S���Ŏ��g�ޓ��e���I�������A�e���ɍ��킹���v�����g�w�K���s���悤�ɂ��Ă��܂��B �@�S���Ŏ��g�ގ��ƂŁA���̃J�[�h�́u�F�B��搶�̃J�[�h�v�Ɓu���̂̃J�[�h�v����Ȃ��Ă��āA�������J�[�h�̗F�B��搶�ɂ��̂̃J�[�h�̕i���i�s���|�����E�`���R�E�X�v�[���E�t�H�[�N�E�R�b�v�E�M���ŁA�����͒��e�[�u���ɕ��ׂĂ����܂��B�j��͂����邩�Ƃ������̂ł��B �@������ǂ߂Ă��u�������������Ă��āI�u��������������֎����čs���āI�Ƃ������Ƃ��������čs���ł���悤�ɂ��邱�Ƃ�F�B����̖̂��O�E�����čs�����̂̐��i�����j��������悤�ɂȂ邱�Ƃ��w�K�̂˂炢�ɂȂ�܂��B �@���́A���߂͂l�s�̋��������̐��k�̗͂ɍ��킹�����ʂ�`���܂��B����Ă����琔���̃J�[�h���p�ӂ��Ă����܂��B������F�B�̖��O�Ȃǂ́A�v�����g�w�K�Ŋo���Ă����܂��B�P�ꂪ�����鐶�k�i�P���j�ɂ́A�P��̗��K�v�����g��p�ӂ��Ă����܂��B |