尼崎キッズワークショップの報告2

1998年冬、京都のメディアポートという雑誌の取材もうけました。その時の記事も、なにか参考になればと、ここに掲載してみました。

もし、掲載に不都合があればご連絡下さい。

【活動】

今回、取材したのは、

阪神・淡路大震災をきっかけに誕生した

「神戸シアターワークス」。

劇団や音楽のグループ、演出家、

おやこ劇場などが集まり、

「私たちに何ができるだろうか?」と

話しあってうまれた活動のひとつです。

「神戸シアターワークス」は、現在、

兵庫県内数カ所でとりくまれていて、

演劇教育を土台に、

自己表現をとおして子どもたちの成長や

コミュニケーションを創りあげています。

尼崎会場のワークを指導する担当演出さん、

おやこ劇場の天野さん、

お二人にお話をうかがいました。

震災後の混乱のなかではじめた芝居や音楽

震災後、「生活をたて直すのに精一杯。芝居とか音楽なんて当分はムリ……」と思っていた天野さん。劇団などから「力になりたい」という声が寄せられ、

「日ごろ地域で活動してきた私たちが、こんなときこそ地域と劇団とをコーディネートして、

公演につないでいけるんじゃないか」。

震災直後の2月半ばから5月の連休まで、「がんばれ子どもたち応援隊」という名の活動として

100ステージ近くを催すことができました。

天野:

ステージは、避難所の校庭や公園のかたすみでした。お客が20人もいないところ、子どもよりおじいちゃん、おばあちゃんのほうが多いところもありましたが(笑)、

初めて生活を忘れて笑うことができたんです。

出かけていってお芝居を見るのじゃなくて、生活のなかで元気になるための何かをつくることができた。

担当演出:

ぼくはステージには参加してませんが、そこに住んで、そこで「どうしよう」って悩んでいる人たちが始めた、それはすごいことだ、と。

欧米では、演劇をやっている人たちがカウンセリングのようなことをやっている。

イギリスでは、市役所の隣りに市民ホールがあって、そのまた隣りに市の演劇学校があって、

生活と演劇研究が結びついている。

そんなことを知っていて「必要だよ」って口では言えるけど、震災直後のガレキの中でそれをやったのは

すごいことなんですよ。

ぼくらの仲間ではそんなことを研究していて、「なんかやらなあかん」という話になりました。

おやこ劇場の方から集まると聞いて、参加したんです。

天野:

とりくみをすすめながら、演劇をやってくださった方たち、子どもを地域でみているボランティアの方たち、私たち、みんなが同じテーブルで、何ができるだろうかと考えあいました。95年12月のことです。

子どものつぶやきを受けとめる場に

「演劇をツールにして、子どもたちが元気になれる場をつくれないだろうか」。そんな思いが、シアターワークスのとりくみにつながっていきます。

ワークショップは月2回、3時間程度。体操をしたりお話づくりにとりくんだり、

「遊びが4、初めてのことに挑戦するのが6ぐらいで考えています」一担当演出さん一。

天野:

シアターワークスのスタートが新聞にのって、震災による生活の変化で元気をなくした子どものお母さんから問い合わせがありました。

とにかくやってみようっていうことで、尼崎は担当演出さんに指導員として入っていただいたんです。

担当演出:

小学生を教えるのは初めてで、最初は子どもがコチコチになってしまって……(笑)。これはまずいなと思って、演劇学校でぼくについて勉強していた、

20代の人たちにチューターとして入ってもらうシステムにしました。

そしたら、案外うまくいきだしたんですね。

子どもたちの変わりようを目の当たりにして、ぼくらがほんとに感動しています。

わがままだった子が小さい子の面倒を見るようになったり、自分から「こうしよう」って言ったことのない子が

アイデアを出すようになったり、

リーダーシップをとらずに斜めにみていた子がいつのまにかリーダーになっていたり、するわけです。

昔の、ガキ大将のシステムというか…。

小さい子どもの面倒をみる場なんて、今、ないですよね。そういう場をつくって、大人は間接的に刺激を出すけれど、

あとは子どもたちの力で動かしていく。

そんなシステムができればおもしろいなと思いますね。

子どもが自分の力で成長して大人になっていく、そのプロセスでこのワークショップが効果を持っていたかどうか。

いや、実はないかもしれない(笑)。

ただ、ぼくらがやってることというのは、本人ができるだけ自信をもつように、

何をやってもいいけど自信をもって、というようなことなんですね。

子ども本人が決めるし、子どもたちに任せる。

ただ、初めてのことには子どもたちも悩みます。

時間はどんどん過ぎていくし、「こうしたら?」って言ったほうが早いんですが(笑)、

待って待って、じっと待っていると、ぽつぽつ子ども自身の考えが出てくる。

その繰り返しです。子どもといっても、一人の人間で、ハッキリと自分の思いをもっているし、

それを出せるか出せないかだと思うんです。

天野:

年齢を重ねて自然に成長したのか、ワークショップのプログラムをとおして変わったのか、それは確かにはわかりません。

でも、「変わったね」って見るからこそ、子どもの成長がわかる、そんな大人が近くにいることが

プラスなんじゃないかなって思います。

急いで急いで、子どもの細かい成長や小さいつぶやきに気づかないのがふつうというなかで、

そういう大人が子どもの成長にとって大切なんだと思います。

始めたきっかけは震災ですが、忙しい、厳しい状況にある今の子どもたちに、ほっとする場、自分を出せる場、

自分の提案したことがかたちになる場、子どもたちが本当に必要としている場を提供しているなんだなと感じています。

みんなでささえあう素地づくり

「うちの子ができなかった」「こうしなきゃいけないのに」シアターワークスに参加している親子のなかでも、そんなふうに考えるお母さんがいるようです。

一方、担当演出さんのような専門家やチューターとして参加している人たちは、すべてボランティア。

シアターワークスをめぐる大人たちの状況は、子どもたちよりも深刻…?

担当演出:

お母さんにも参加してもらって、苦労してほしいなと思っています。大人は、子どもが平気でできることをできないんですね。やったら、次の日、体が痛くてしょうがない(笑)。

一緒にやってみると、子どもたちがいかに可能性を秘めているか、できないことをやってしまえるんだっていう

尊敬もって子どもに接することができるのになって思っています。

天野:

これからの問題として、指導する人やチューターの養成が必要ですね。地域に、同じようなとりくみがあればいいなって思うんですが、人がいない。

担当演出:

チューター役にとりくむなかで、人とかかわる仕事、介護の仕事をしたいと決めて、そっちへすすんだ人もいます。シアターワークスにかかわって指導したといっても、社会的に認知されることは全くありません。

地味な、自分がかかわった子どもたちが変わっていく、そこに喜びを見いだせるかどうかというそこだけなんですね。

ボランティアとして続けていくことにも負担があるし、ぼくらは参加できることに感謝しているけれど、

若い人たちにはきちんとした保障があれば、と思います。

天野:

演劇ということでなくても、こうした子どもたちのためのとりくみがいろんなところでできればいいなあと思っています。以上がとても素敵な記者の方のまとめられた記事です。

きかんし印刷という会社の発行している雑誌、メディアポート第20号に掲載されました。

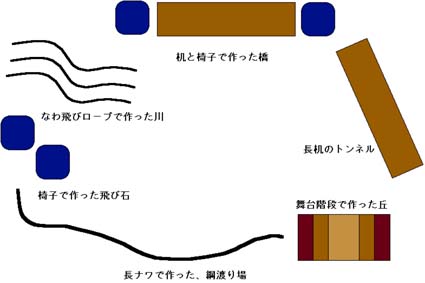

舞台にあがるための階段2つ

ロープ本、折りたたみいす4脚。

何をどこにおくか、どんなふうに使うか、

ワイワイ言いながら、

このような「アスレチック」をつくりました。

できあがったアスレチックを、

子どもたちがぐるぐるまわります。

チューターが「ストップ」と

号令をかけると、その場で、

そのままの格好でとまらなければなりません。

「季節は夏です!さあ、みんな

自分は何をしているところか、

説明してください」。

「え〜っ!」と言いながら、

子どもたちは一生懸命考えます…。

リーダー格の男の子にたずねるチューター。

「自動販売機でジュース買ったら、10本も出てきたん」

「え一、なんでそんなに出てくるん?」

「……あたったん」

「持って帰るの、どうするの?持てるか?」

「うん」

うまく話ができた子どもには、

どんどんつっこんで会話を展開させる。

チューターの矛先をうまく交わしていく子どもの、

表情はとっても誇らしげ。

うまく答えられないなつきちゃん。

「どこいくとこ?」

「どっちむいて出かけるとこ?」

答え安いようにチューターが

話しかけるけれど、

恥ずかしがってうつむいてしまう。

他の子どもたちも、

なつきちゃんが答えるのをじっと待っている。

でも返事がない。

しばらくして、

「あっ、もしかして、

どこに行くかを考えてたんや!

そうやろ?」

やんわりプレッシャーをかけつつ

追いつめてしまわない、

絶妙のタイミングで助け船を出すチューター。

「うん!」「じゃあ、よ一く考えてや」

「うん」