| 鉄友MK氏自作のレトロなパワーパック制御器 061105 |

|

先日ひょんなことから、鉄友のMKさんが製作したパワーパックをお借りすることができました。それはM氏が今からおよそ20年程前(1980年代)に自作されたもので、鉄道雑誌の製作記事(ブレーキと緩行運転について)を元にしているそうです。その記事(TMS(注1))は更に以前に掲載されたもので、その後部品を秋葉原より調達し製作したものだそうです。

|

(注1)

その記事は1984年1月号、2月号(NO439・440)ということが、その後判明したそうです。

|

|

|

こういった、鉄道模型とラジオ工作の融合も楽しいものですね。

|

|

| お借りしたパワーパックの写真 |

|

|

| 2006/10 |

|

| パネル全面|リア面(ヒューズ・端子ほか) |

| スピードボリューム|ブレーキ&スイッチ |

| 電圧計(左) |電流計(右) |

|

|

きょう体(金属の箱の部分)は部品としてお店から調達できるそうです。また、電流・電圧計も装着しデザインも垢抜けています。一目見て素晴らしい作品(プロの職人技的・・)でしたので、レトロな雰囲気を味わっていただくため、ここにご紹介させていただきました。スイッチやダイヤルの穴も金属ドリルで自作しているそうです。

整流器はセレンでなく、ブリッジダイオードでした。その後、MKさんから回路図をお借りして見てから、分かりました。現代では、簡単な整流部品が販売されているようですね。(汗)。。

|

|

| 盤面には通常のスピードダイヤル(パルス制御(注2)の加速ボタン)の他に、ブレーキダイヤル(減速ボタン)があります。緩行運転を楽しめる様に設計しているわけですネ。現在はカトーやトミックスからも運転台形式のパワーパックが完成品の形で市販されていますが、当時としては、珍しい斬新なアイデアだったと推察します。 |

|

|

|

|

|

|

| (注2) <パルス制御について> |

「制御回路の電圧の変化によりパルス(周波数と波形)の通電率を変える性質?」を使い、モータの回転数を制御するもの。パルス制御は自動加速・減速やスロー運転を可能にするため鉄道模型のコントローラに応用されるています(昔、雑誌で読んだことあり)。少し専門的ですが・・原理や仕組みを垣間見ることも、楽しいものです。

|

| ここから、ちょっと「大名鉄道ガリバー線」さんに寄り道してみましょう。 |

|

詳しくは、下記の「庭園鉄道・(大名鉄道ガリバー線)さん」の

ホームページをご参照ください。 |

| (鉄道模型の電子制御はここをクリック) |

| (自動加速・惰行・減速の原理はここをクリック) |

| ↓ |

| コンデンサーを巧みに操り、制御回路の電圧を緩やかに変化させている様です。 |

| 以上、庭園鉄道ガリバー線さんのHPでした。 |

↓

以下、パワーパックの話に戻ります。 |

|

| <HOでの試運転の様子> |

お借りした、トランジスタコントロールを実際のHOトラックを使って試運転してみました。まずは、電源を入れると緑のパイロットランプが点灯します。次に電源スイッチの左隣にあるキーをNOR(ノーマル)に倒してみますと、START・SETボリュームのダイヤルが電圧調整となりマニュアル運転のモードとなっているようです。次に、スイッチをTRCON(トラコン)にセットすると、SPEEDボリュームが、加速調整の役割、BRAKEボリュームが減速調整の役割を担っています。そのため、SPEEDボリュームをまわしている間、車両が徐々に加速し、ボリュームをOFFにすると惰性に変ります。次に、BRAKEボリュームを回しONにしている間中、減速開始します。

なお、START・SETボリュームは、加速時の初期値をかねているので、ゼロにあわせておけば、まさに超低速走行が可能でした。 |

|

電圧計(5V弱)・電流計(0.2A)の針が振れたところ

試運転の風景|トミックス製トラコン(左)と並んで

HOロコとパワーパック

|

|

|

|

|

| 「TMS764号(2007/3)」にリーベ鉄道が紹介されました |

|

私が小学生のころから時々愛読していたTMS誌にリーベ鉄道の紹介記事が掲載されました。というのは、第29回(2006/6月)レイアウトコンペに応募していたところ、努力賞をいただいていたのですが、その時投稿していた記事と写真が忘れたころの翌年冬発売(070220)の764号に掲載されていることに気づき、びっくりしました。長い歴史のある本誌に仲間入りすることができて、大変うれしく思いました。楯と表紙は下記の写真です。

|

【090103記】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| TMSレイアウトコンペの楯 |

|

|

TMS764号の表紙 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

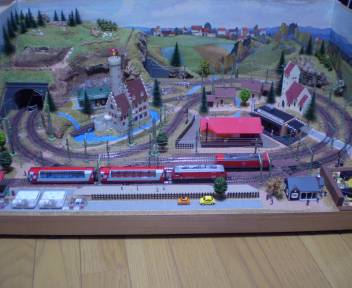

| リーベ鉄道全景 |

|

|

|

| **補足(日経新聞にTMS編集長の手記掲載)** 【140315】 |

|

| その後ひょんなことから鉄友MKさん(藤沢市在住)から電話があり(3/6)、日経新聞に「TMS編集長」の手記が出ていた旨お知らせをいただきました。また、後日切り抜き(本紙)まで送付いただき、嬉しく思いました。ご高配ありがとうございました。記事によりますと編集長は「石橋春生(いしばしはるお)氏・85歳」とのことでした。TMS創刊がS22(1947)年ですから、その当時から編集に携わっておられたとのことです。TMS誌はどことなく一本筋が通った感じが漂っていますよね! これは編集長のお陰だったんだなぁ〜と改めて思いました。また、つたないリーベ鉄道についても上記のレイアウトコンペやTMS764号への記事掲載の時に、編集長がおられたんだな!と思うと、感謝の念にたえません。ありがたい気もします。しかし、さすがに編集部の高齢化もすすんでいるそうです。心配ですね! (^^;) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| TMS編集長紹介記事(日経新聞) |

|

|

創刊号(左)と最新号

(2014年3月・862号) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| TMS編集長の手記を要約すると次の通りです。 |

|

| ① |

創刊号から数えて、のべ860号を発行、

日本で最も古い鉄道模型専門誌 |

| ② |

初代編集長は山崎喜陽氏、

石橋氏は中学時代に当該クラブに入会 |

| ③ |

英国、米国、独国の鉄道模型雑誌をめざした

「大人の趣味」を提案 |

| ④ |

新製品紹介は自宅の地下室のテスト線区で

必ずテスト走行してから記事に |

| ⑤ |

85歳の今も、月に20ページを執筆 |

| ⑥ |

日本の鉄道模型ファンは10万人との推定

(30年前ごろから女性ファンも増えて) |

| ⑦ |

編集部の高齢化が心配、増刊は年2回、

コンペも含め、出来るだけ長く続けたい |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 【140315記】 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|