昌徳宮(チャンドックン)

ChanDdeoKgung

37 34 46.05,126 59 28.25

進善門を入り、左の仁政門に進むと仁政殿に行きます。動線はひたすら折れ曲がるのだ。

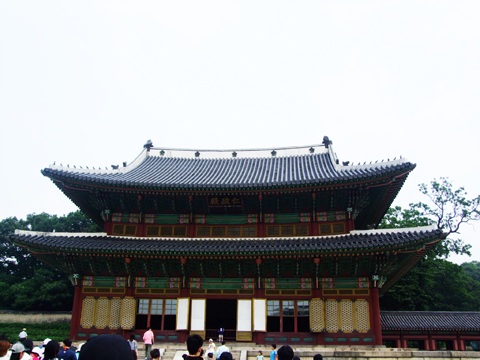

ツアーの先頭に出ると、こういうショットも撮ることが出来ます。

最初は宮殿です。代表する王宮は景福宮(キョンボックン)なのでしょうけれど、やはり昌徳宮に行きました。こちらは朝鮮王朝第二の王宮、離宮として建てられましたが、代々の王が何故かこちらの方が気に入ったのか、景福宮ではなくこちらが結局メインとなり、その後秀吉が攻め込んだ文禄・慶長の役で両方焼け落ちた後、再建されたのはこちらだけだったとか。そして再建がなった後も不遇な時代が・・・それは結構日本が悪さしてたりして。でも生きながらえ、また戦後は一部再建もされ、現代に至っています。

一方、景福宮はもっとひどい目に会っていたようです。文禄・慶長の役で焼け落ちた後、こちらは見捨てられ再建されずに放っておかれ、それが19世紀まで続き、ようやく再建されたと思ったらまたまた韓国併合後に一部を壊されたり、更には朝鮮総督府がどかんと邪魔をするように建てられたり。そしてようやく大戦を終えてから暫くして韓国政府はその再建を必死に、正に非常なる執念を持って行ってきており、総督府を撤し、また破壊された建物の再建を行ったりして、少しずつ往年の姿を取り戻しつつあります。

さて景福宮の現地です。宿から5分ほど歩き、あとで夕飯を食べに来る龍水山の前まで来ると、丘の下には見事な屋根の連なりが目に入ってきます。結構期待出来るアプローチ。そして入口には午前中の日本語解説ツアーをお目当てに、日本人が一杯集まってきており、時間になるとガイドさんの誘導でゾロゾロと入っていきました。しっかり観光していますね。

ここのそしてソウルでは、正に宮殿、寺院、そして住建物全体が中国より軽快で、リズム感があるのは軒が深くなっているからでしょう。中国の王宮はのっぺりとして重々しいのですが、韓国まで来ると屋根がしっかりと張り出し、その反りが若干大きい所以外はほぼ日本と同じ形になってきています。でも全体の色彩などがかなり中国風という所から、結果日本と中国の中間という印象につながっています。

また全体が結構コンパクトなのです。景福宮が南北軸線に沿って一直線配置なのに対し、こちらは門を入っては右、進んでは左、また右、という風に折れ曲がりつつ進んでいく。結果全体(後苑は別ですよ)が本当にコンパクトに収まっているのです。多分全体を景福宮のように一直線に並べるには平地が足らなかったということもあるのでしょう。結構心地よい空間に仕上がっていました。

そしてここの一番の特徴は、裏手に広大に拡がる後苑と呼ばれる庭園というか、山の斜面そのものでしょう。その片鱗が普通のツアーでも訪れる芙蓉池付近でも味わえます。離宮として建てられたこともあり自然を取り込むというか、自然の中にいられる仕掛け作りがここには成されています。ヨーロッパだと木々を全部刈り込んだり、丘の頂上に建物を配したりするものですが、ここはあくまでも自然なままの斜面が裏手に拡がっています。この自然豊かな斜面を取り込もうとして、この地を離宮に選んだのではないでしょうか。だからこそ代々の王も、こちらを気に入ってしまった・・・そんな所だと、私は思っています。

|

|

|

|

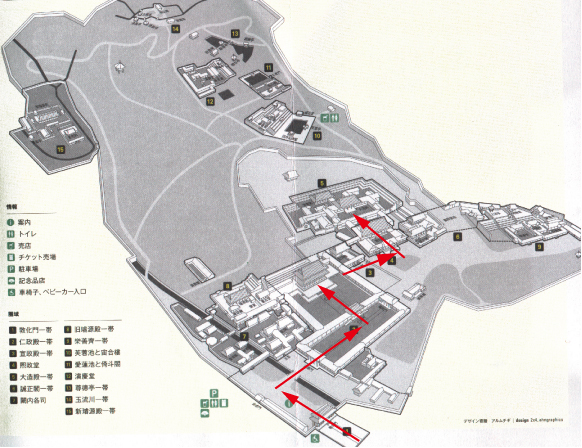

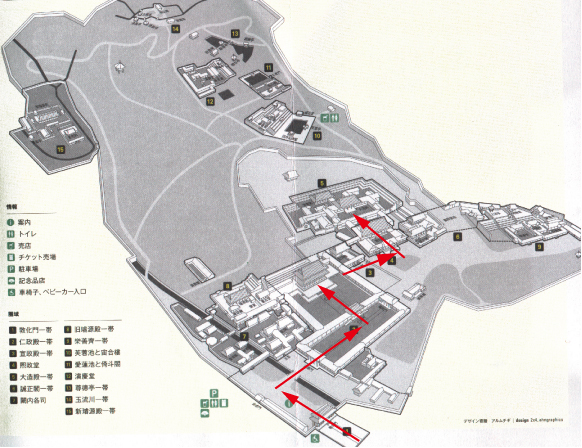

| 入場時にくれた小冊子のマップを元に、メイン動線を入れてみました。ご覧のような見事なまでの折れ曲がり。そしてその背後に拡がる広大な緑の斜面。これこそがここの大きな特徴だと思います。 |

|

|

|

|

|

|