![]()

| 足尾銅山の貨物輸送を主たる目的として建設された足尾線(当時は足尾鉄道)が、その最終目的地である足尾本山に達したのはT3のことであった。それ以来、約60年にわたりまさに足尾銅山の動脈として活躍を続けたがS48銅山の閉山とともに運命をともにした。その後も細々と精錬所関連の輸送が行われていたがS62で終止符が打たれた。S63わたらせ渓谷鐵道が発足時に免許を取得したが現在は失効している。 なお、間藤−足尾本山間は1.9km。 |

![]()

| 取材時点では全線レール・設備は残存しているものの土砂崩れが2箇所で発生しており「不通」状態となっていた。 |

|

廃止区間と現存区間の境界駅「間藤」は故宮脇俊三氏が国鉄線完乗を果たした駅であり、それにちなんだささやかな展示と掲示がある。 |

| 間藤駅の北端。活と静を分かつ枕木による車止め。しかし、レールは1本で続いている。 なお、左側の駐車場がスイッチバック駅だった頃の駅構内跡。 |

|

|

まもなく現れたのは最初の崩落箇所。 崩落よけのネットを突き破って大きな岩が線路を塞いでいる。 |

| 松木街道とクロスした直後1つ目の鉄橋を渡る。本山方から、間藤方を望む。 |  |

|

廃線区間には、複数のプレートガーダが存在するが、何れも「J」型のスティッフナ(補剛材)を有する旧い形式のものだ。 |

| 1つ目のトンネルの間藤方ポータル。上のガーダは、左上方向にある本山小学校への通学路。この桁も、「J」型のスティッフナを有するものだ。 |  |

|

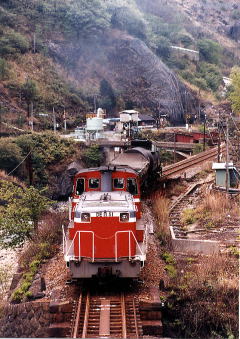

上の跨線橋上から間藤方面を見る。木が育ち見通しが利かない。 2004.6撮影 |

上と同じ場所を行く在りし日の貨物列車。DE1151牽引の695レ。 昭和61年(1986)5月11日撮影 写真提供 745−89氏 |

|

|

30.3パーミルの勾配票。この先、本山駅まで急勾配が続く。 |

| 1つ目のトンネルの本山方ポータル。こちらがオリジナル。 |  |

|

43.5kmのキロポスト 営業キロでは、間藤が桐生から44.1kmである。キロポストの起点は、両毛線との分岐点下新田である。 |

| 小さな祠の脇を急勾配で本山を目指す。赤い鳥居が印象的だ。 |  |

|

2つめのトンネル手前で再び崩落。石積み擁壁が大きく崩れていた。 |

上下の写真と同じ場所を往くDE1151牽引694レ。 昭和61年(1986)5月11日撮影 写真提供 745−89氏 |

|

|

2つ目のトンネルの間藤方ポータルと本山駅の場内信号。本山駅はもうすぐだ。 |

| 赤錆て、本山駅から延々伸びたワイヤーも断ち切れている腕木信号機。某信号メーカの陽刻が残っていた。 |  |

|

2つめのトンネルの本山方ポータル。 |

| 最後の鉄橋を越えて足尾本山駅構内に至る。構内は、立ち入り禁止である。 |  |

|

外部から本山駅構内を望む。現役当時と何も変わっていないようだ。ひっそりした構内と、精錬所の廃墟のような建造物がゴーストタウンを思わせる。 |

![]()

| 平成元年(1989)以来、十数年を経て再訪した。なにか、胸を絞めつけられるような雰囲気・情景も当時のままであった。この地では、時がゆっくり動いているのかもしれない。 平成元年(1989)訪問時の様子 今回、新たな発見をした。精錬所からさらに松木川を遡るレールがあったらしいのだ。 足尾坑外軌道を探る |

トップページに戻る

【お願い】本サイトはフレーム構成です。

フレーム表示されていない場合は

上でいったんトップページにお戻りください

旅先リストに戻る

更新 2004.12.2 写真を追加(3枚)

2004.6.8 足尾銅山坑外軌道へリンク

作成 2004.6.7(旧ページを更新)

写真撮影 2003.5.4

Copyright (C) 2004 Daruma-Kozo. All Rights Reserved