USBで繋いだ機器に流れる電流を見える化してみました。電流量に応じて光の流れる速さが変わります。USBで充電するタブレットやスマフォが充電されているのか一目で分からないので作ってみました。

タブレットやスマフォの他、USB扇風機などのUSB電力を使ったガジェットなら何でも電流が見えるようになります。ただし、回路を簡略化したので電流が少ない(計算上は125mA以下)と検知できません。

基板頒布中です。(頒布終了 2014.7.8)新バージョンで頒布再開しました(2014.8.23)。

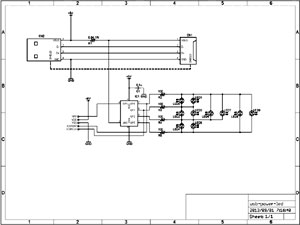

回路図

8ピンでADコンバータが入っているPIC12F675を使います。以前作ったフラッシャとほぼ同じです。(拡大図)

シャント抵抗(40mΩ)後の電圧をADコンバータで測定し、電圧降下分を光の流れる速さで表します。ちなみに1A時の電圧降下は1A x 0.04Ω=0.04Vで電源供給にはほとんど影響せず、ACアダプタの電圧降下の方が大きい。

10個のLEDは4ピンで点灯します。

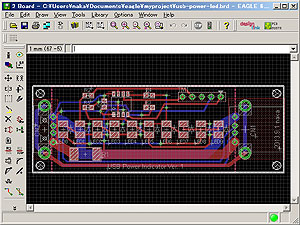

プリント基板設計

前回と同じく、製造をFusionPCBに依頼するためにEAGLEで設計。今回、個片で設計したあとで、面付けしてみた。

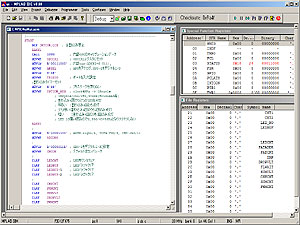

プログラム

【電圧降下の測定】

VDDをリファレンスとして、シャント抵抗(40mΩ)後の電圧を測定。

・AD変換は10ビット(1,024)精度なので5V/1024=約0.005V単位で測定可能

・測定可能な最小電流単位 0.005V/0.04Ω=0.125A=125mA

・2A流れたとき 2/0.125=16(AD変換時のVDDとの差の値)

【光り方】

流れる方向の先頭のLEDは明るく、2番目はその半分、3番目はさらに半分の明るさとして残光を表現。明るさはソフトでのPWMで制御している。

LED 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

・▲●○○○○○○○

→流れる方向

●:明るい

▲:1/2の明るさ

・:1/4の明るさ

電流が125mA以下(最小測定単位)のときには光は流れず、LED0のみ1/4の明るさで点灯するだけ。

ソースプログラムです。バグがあるかもしれません、無保証です。著作権は留保しますが、改変などご自由にどうぞ。光の流れるパターンはテーブルになっていますので、お好みのパターンに変更が容易です。

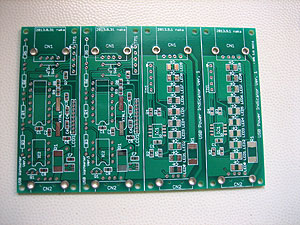

プリント基板(面付け)

安く作るため4枚取りです。が、これをカットするための手間を考えたら1枚づつ作った方が楽だった。

歪んで見えるのはカメラのレンズのせいです。

プリント基板カット

スイッチサイエンスさんのはんだづけカフェまで出かけ、ダイヤモンドカッターをお借りしてカットした。お世話になりました。

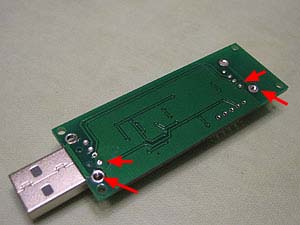

プリント基板(個片)

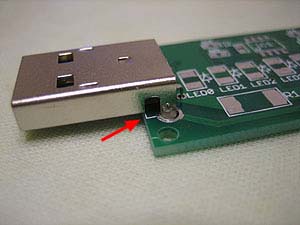

表面実装部品のハンダ付けのため、片方のランドにハンダを盛っています。

基板が載っている台はツーバイフォー材の切れ端。マスキングテープで基板を台に固定してからハンダ付けする。

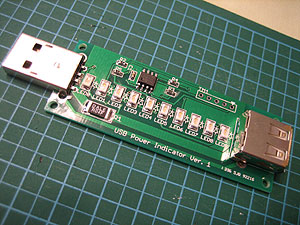

基板完成

PIC, LED, パスコン, 電流検出のシャント抵抗, USBコネクタを実装後、PICにプログラムを書き込む。

LEDの電流制限抵抗(R2,R3)を実装後にPICに書き込んでデバッグしていたら、PICが壊れた(書き込み信号とLEDへの出力信号に同じピンを使っているので出力同士が衝突して壊れた模様)ので、抵抗の実装前に書き込む。因みに1回程度では壊れない模様。10回程度書き込みをしていたら壊れた。

なお、電流制限用のチップ抵抗は回路図にある100ΩではLEDが少し暗かったので、2段重ねして50Ωにしている(100Ωより小さな値の抵抗が手元になかったので)。

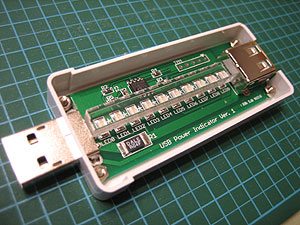

フリスクケース

ケースはフリスクケース。このケースに収まるように設計した。 ちなみにフリスク出口近くにあった仕切りは削り取ってある。

φ2mmの皿ビスでケースに固定。

LEDの上に載っているのは5mm角のアクリル棒。正面以外からも光がよく見えるように蓋に取り付ける。

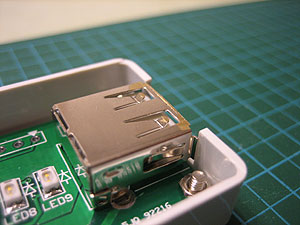

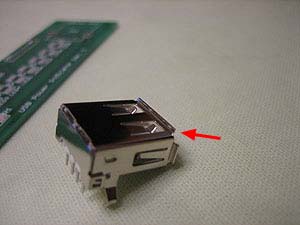

USBコネクタを削る

USBメスコネクタの背が高く(端が上に曲げてあった)、ケースの蓋に干渉するので、出っ張りを削り取ってある。プリント基板に実装する前にヤスリで削った。

完成

ケースの蓋にアクリル棒を付けた様子です。

完成

蓋を閉じるた様子です。

|

動画 |

おまけ

基板の面付けで一緒に作ったUSB電力計です(製作記事)。

青色

最初の青色に加え、緑色とすみれ色のLEDで作ってみたので比較してみます。

因みにすみれ色のLEDは頂きもの。ありがとうございました。

ACアダプタはダイソーで210円で購入したもの。定格は1Aとなっているが、ネット情報だと0.7〜0.8A程度らしい。

緑色

電流制限抵抗は100Ωとしてみたが、少し暗いので50Ωに変更するつもり。もう一つ100Ωを上から載せて並列で50Ω。

すみれ色

同じく電流制限抵抗は100Ωとしてみたが十分明るい。高輝度なLEDの模様。

LEDの形状違い

上から順に、青色LED、緑色LED、すみれ色LEDです。すみれ色が一番大きい。

全てサイズが異なりますが、基板のパッドに十分載ります。

基板頒布のお知らせ(無くなり次第終了)2013.11.28 (終了 2014.7.8)

発注した基板が余っています。もし本インジケータを作ってみようと思われる方で、プリント基板(生板)をご希望の方がいれば、ほぼ実費でお分けします。基板のシルクに対応した部品表です。

1枚 \380(送料込み:普通郵便でお送りします)

2枚 \600(〃)

※100Ωの1608チップ抵抗8個(二段重ねの並列で50Ωとして使うため)をおまけでお付けしています。この工作のときにリールで購入してしまい、使い切れないので(^_^)

ご質問、ご希望の方は以下までメールください。折り返し、振り込み先などご連絡します。PICの書き込み希望なども相談に応じます。なお、振り込み手数料はご負担ください(ネット銀行からですと、月に何回か迄は無料で振り込めることが多いです)。

迷惑メールフィルタを使っているので、件名を「PIC基板希望」などとしてください(HTMLメールは迷惑メールと認識される確率が高いです)。

会社勤めをしていますので、メールの返事は夜か朝になります。出張等で返信が遅れることも予想されますがご理解ください。余り長いこと返信がない場合には、迷惑メールと判断されたかも知れませんので、書き方を変えて出し直してみてください。

お送り頂く個人情報は適切に管理し、一連のやり取りが終了したら削除します。

製作上の注意点

USBコネクタ(オス)と基板の勘合が少しキツイ場合があります。その際には、基板の短辺を紙ヤスリやカッターなどで少し削ってください。

フリスクケースに収めて蓋をするためには、USBコネクタ(メス)の背が若干高いです。実装前に出っ張りをヤスリなどで削ります。

フリスクケースに収めるために、基板の裏側は極力フラットにします。USBコネクタのピンや固定用の金具部分は基板の裏にでないように事前にカットしておきます。

その他、上記記事にも書きましたが、電流制限抵抗(R2,R3)を実装後にPICに書き込むと、PICが壊れることがあるようです。PICの書き込みはR2,R3実装前に行って下さい。

以上