USB給電機器に電流量に応じて光の流れる速さが変わる電流の見える化の新バージョンです。USBで充電するタブレットやスマフォが充電されているのか一目で判ります。今回少しデザインに凝ってみました。

タブレットやスマフォの他、USB扇風機などのUSB電力を使ったガジェットなら何でも電流が見えるようになります。ただし、回路を簡略化したので電流が少ない(計算上は125mA以下)と検知できません。

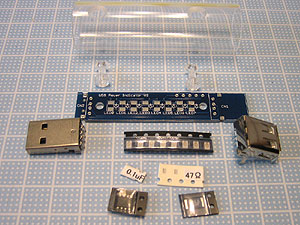

基板・部品セット頒布中です。前回、ケース加工が難しいとのコメントを頂きましたので、ケースをアクリルパイプとしてセットにしました。部品点数が少ないのでSMD実装の練習用にもよいかと思います。

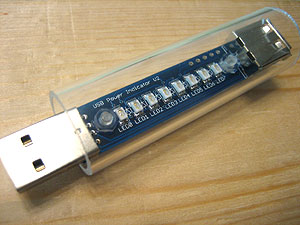

完成写真

アクリルパイプの透明感に青い基板、白いLEDパッケージ、シルバーのUSBコネクタがよい感じ。自画自賛(^_^)

フリスクケースよりはお洒落にできました。

自立できる

こんな感じで自立できるので、使わないと時には立てておけば転がらない。

ACアダプタに挿した様子

iPhoneのACアダプタに挿すとこんな感じで、デザイン的にマッチして結構お洒落。iPhone(だけじゃない?)は充電中ランプがないので、これを使うと充電の様子がわかりとても便利。

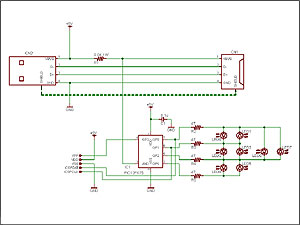

回路図

8ピンでADコンバータが入っているPIC12F675を使います(拡大図)。

シャント抵抗(40mΩ)後の電圧をADコンバータで測定し、電圧降下分(電流分)を光の流れる速さで表します。ちなみに1A時の電圧降下は1A x 0.04Ω=0.04Vで電源供給にはほとんど影響しません。

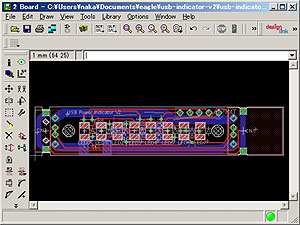

基板設計

アクリルパイプに入れるために基板は細長い。このため今回は基板の両面に部品を搭載する両面実装とした。表面にはLEDとUSBコネクタのみ、裏面にシャント抵抗、PICが載る。

基板をアクリルパイプに取り付けるためのビス穴がLEDの両サイドにある。このためLEDを前回の10灯から8灯に減らした。10灯にすると本体が長くなりすぎてACアダプタに挿したときに不安定になりそうだったため。

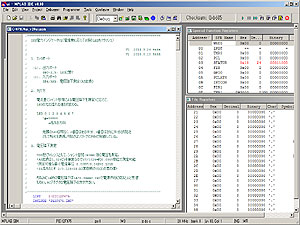

プログラム

【電流測定】

VDDをリファレンスとして、シャント抵抗(40mΩ)後の電圧を測定することで電流量を測定。

・AD変換は10ビット(1,024)精度なので5V/1024=約0.005V単位で測定可能

・測定可能な最小電流単位 0.005V/0.04Ω=0.125A=125mA

・2A流れたとき 2/0.125=16(AD変換時のVDDとの差の値)

【光り方】

流れる方向の先頭のLEDは明るく、2番目はその半分、3番目はさらに半分の明るさとして残光を表現。明るさはソフトでのPWMで制御している。

LED 0 1 2 3 4 5 6 7

・▲●○○○○○

→流れる方向

●:明るい

▲:1/2の明るさ

・:1/4の明るさ

電流が125mA以下(最小測定単位)のときには光は流れず、LED0のみ1/4の明るさで点灯するだけ。

ソースプログラムです。バグがあるかもしれません、無保証です。著作権は留保しますが、改変などご自由にどうぞ。光の流れるパターンはテーブルになっていますので、お好みのパターンに変更が容易です。

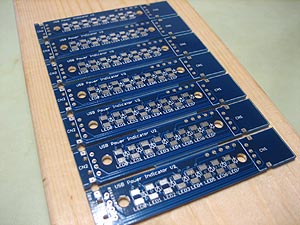

基板

今回、基板が小さくなったので面付け(パネライズ)してみた。真ん中あたりがVカットになっていて切り離せる。

また、アクリルパイプを透して基板が見えるので少しお洒落な青色基板にした。

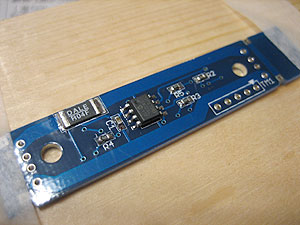

基板裏面

表裏どちらから実装してもよいが写真では裏面から。基板をツーバイフォー材の切れ端にマスキングテープで固定して作業中に動かないようにする。

チップ部品は片方のランドに軽く予備半田し、部品を載せながら過熱して仮付け固定。方向や浮きなどを修正し、決まったら反対側を半田付けして、最後に最初に仮付けした方をしっかり半田付けする。

PICはパッケージの隅にある小さな○の窪みが1番ピンのマーク。基板のシルクにもマークしてあるので方向をあわせる。まずは四隅のピンのひとつを仮半田して、位置や方向を調整後に残りのピンを半田付けする。

基板裏面完了

裏面の部品を半田付け完了。

PICはプログラム書き込み済み。実装後にICSPで書き込みすることもできるが、前回、それを何度も繰り返していたらPICが壊れた(出力ピンと書き込みピンを共用しているためと思われる)ので、もしプログラムを書き換えるときは、R2,R3を実装前に書き込むこと。

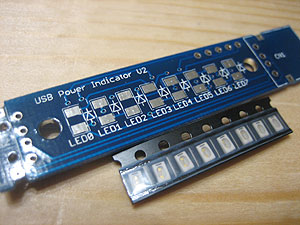

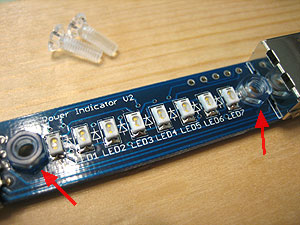

基板表面

8個の青色LEDを実装する。LEDは取り付け方向が決まっているので注意。パッケージの端にある黒い線がカソードマークなので、シルクのダイオードマークの線にあわせるように取り付ける(写真では上向き)。

LED実装後

LEDパッケージの黒い線を写真上の方向に揃えて実装する。

また、できるだけ位置を揃えて一直線に並ぶようにしたほうが、完成時の光り方が綺麗になる。

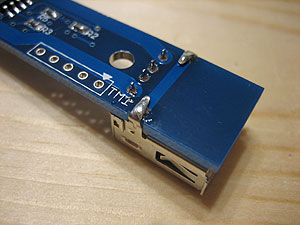

USBコネクタ(オス)

USBコネクタ(オス)は、基板の端にぴったり嵌るようになっていて多少きつい場合があるが、しっかり奥まではめるように押さえ込む。横から眺めて、基板と一直線になるように取り付ける。

USBコネクタの取り付け金具は、基板を抱きかかえるように内側に折り曲げる。

USBコネクタ(オス)半田付け

4つのピンと、取付金具(2箇所)を半田付け。

USBコネクタ(メス)

メス側のコネクタ取付金具も内側に、基板を抱きかかえるように折り曲げて固定する。

USBコネクタ(オス)半田付け

取り付け金具も基板ランドに半田付けして固定する。

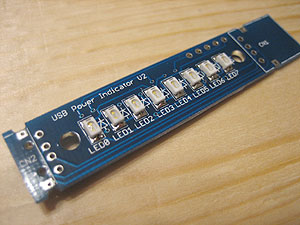

基板完成

こんな感じで基板完成。幅はUSBコネクタとほぼ同じで細長い。基板の厚みは1.6mmなのでしっかりしている。

アクリルパイプ

アクリルパイプは、外形φ20mm(内径φ17mm)、長さ67mm。

取り付け用の穴を開け、皿もみ(座ぐり)加工した。この加工がなかなか難しかった(いくつか失敗)。

取り付けには透明なポリカーボネート製の皿ビス(φ3mmx10mm)とナット。

基板にナット固定

基板の穴にナットを接着剤で固定する。ナットの穴に接着剤が入らないように微量。締め付けるので、ナットが回らない程度に固定できればよい。

心配な場合には、仮止めしてからナットの外側に少し多めに盛る。しっかり乾いてからビス止めする。

取り付け

裏側、皿ビスの頭が埋まっていますが、アクリルの肉厚が1.5mmで曲面のため完全には埋まりません。

完成

表側、LEDが並ぶ。

ダミー負荷

電流量に応じて光の流れる速さのデモ用にダミーの負荷を作成。

セメント抵抗を並列接続し、トグルスイッチでON/OFFする。

|

動画 |

基板・部品頒布のお知らせ(無くなり次第終了)2014.8.23

旧版の基板が好評だったのと、部品セットのご希望がありましたので、今回は基板と電気部品、アクリルパイプ・ポリカビス/ナット一式セットで頒布します。セットに含む部品の拡大写真と部品表です。部品番号は基板のシルクに対応しています。

PICマイコンはプログラム書き込み済みですので、PIC開発環境・プログラマがなくても組み立てられます。 アクリルパイプは僅かに擦り傷がある場合があります(入手時点のものです. 目立ちません)。ご理解・ご了承ください。

組み立て手順書など紙資料は付きません。上記記事をご参考にお願いします。

◆基板・部品一式セット(ひとまず40セット用意しました)

\1,000 (送料別 \200:定形外郵便・クッション封筒でお送りします) 計\1,200

送料\200で4セット迄お送り可能です。◆完成品(ご希望の方があれば受注製作します)

\1,500 (送料別 \200:定形外郵便・クッション封筒でお送りします) 計\1,700

製作に関するご質問やご希望の方は以下までメールください。折り返し、在庫状況や振り込み先などご連絡します。なお、振り込み手数料はご負担ください(ネット銀行からですと、月に何回か迄は無料で振り込めることが多いです)。

迷惑メールフィルタを使っているので、件名を「USBバスパワー・インジケータ希望」などとしてください(HTMLメールは迷惑メールと認識される確率が高いです)。

会社勤めをしていますので、メールの返事は夜か朝になります。出張等で返信が遅れることも予想されますがご理解ください。余り長いこと返信がない場合には、迷惑メールと判断されたかも知れませんので、書き方を変えて出し直してみてください。

お送り頂く個人情報は適切に管理し、一連のやり取りが終了したら削除します。

以上