K101.森林公園内の気温-北の丸公園と自然教育園

著者:近藤純正・菅原広史・内藤玄一・萩原信介

東京都内の北の丸公園と自然教育園について、樹木がない開空間と林内の気温の特徴を

示した。北の丸公園に設置されている気象庁の観測露場(開空間)では、日射量が比較的

多い2月~9月期には、晴天日中の開空間における最高気温は、ビルの多い都市域(大手町

露場)よりも、周辺樹木の防風効果で風が弱められ「日だまり効果」で、1℃ほど高温と

なる。逆に、朝の最低気温を比較すると、開空間が1~1.5℃ほど低くなる。他方、日射量が

少なくなる10月~1月期には晴天日中の最高気温は都市域(大手町)とほぼ同温度、朝の

最低気温は都市域(大手町)より1.5~2℃ほど低温となる。

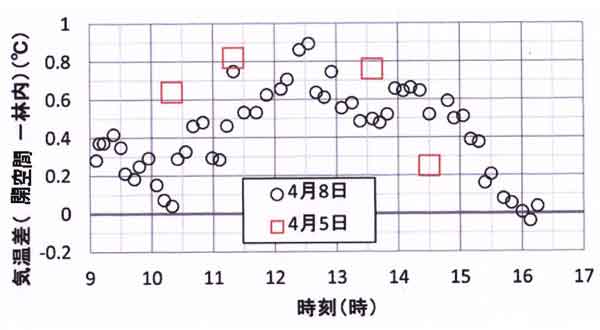

次に自然教育園についてみると、4月の晴天日中に観測した2日間の例によれば、開空間では

北の丸公園の開空間と同様に、都市域の気温より0.7~0.9℃ほど高温であるが、林内は都市

域とほぼ同温で森林内が低温とは言えない。

今回連続観測した11月~2月の開空間では、晴天日の朝の気温は大手町や横浜の気象台に比べて

2℃前後も低く、北の丸公園の開空間(観測露場)よりも1℃前後低い。

11月の晴天日における開空間と林内の気温日変化を比較すると、日中は開空間が0.1~0.2℃

ほど高温、夜間は逆に0.1~0.2℃ほど低温で、開空間・林内の気温差は昼夜ともに微少で

ある。しかし、都市域(大手町)と比較すると、開空間・林内とも日中は1~2℃ほど低温、

夜間は2~2.5℃ほど低温である。この特徴が北の丸公園の開空間における特徴と少し違う

のは、11月の自然教育園の開空間の周辺樹木の着葉が多く、そのため天空率が北の丸公園

より小さく、樹木による日陰の効果が大きく、つまり地表面に入射する総日射量が特に

小さいことによると考えられる。

夜間における高度4.6mの気温と0.4mの鉛直気温差は、11月は開空間・林内とも1℃未満で

ある。しかし、落葉樹の落葉が進むにしたがって鉛直気温差は増加傾向となり、12月18日

以後の快晴日には開空間で1.5~3℃の差、林内で0.5℃前後の差となる。開空間・林内の

水平気温差は高度1m以下で大きく1~2℃に対し、高度1.4m以上での水平気温差は0.5℃

以下で小さい。快晴日の朝3~6時の水平気温差の平均値は1.45℃(高度0.4m)、

0.10℃(高度1.4m)、0.08℃(高度4.6m)である。鉛直気温差、水平気温差ともに、

風速が強いほど小さくなる。(完成:2015年3月11日)。

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(新しい結果や方法、アイデアなど)の参考・利用

に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

本章は、国立科学博物館「自然教育園報告」第46号(2015年6月頃発行予定)に掲載する

論文の下書きである。

更新の記録

2015年2月21日:101.4節の(C)までの素案の作成

2015年2月23日:図101.1、図101.4、図101.5を追加

2015年2月28日:図101.11、図101.12を追加

2015年3月07日:一部用語の訂正

2015年3月11日:「はじめに」に森林による加熱量の例を追記

目次

101.1 はじめに

101.2 北の丸公園と大手町の気温の比較

101.3 自然教育園の4月快晴日における日中の気温(例)

101.4 自然教育園の11~2月の夜間の気温

101.5 まとめ

引用文献

101.1 はじめに

森林内は蒸散作用によって、都市域や樹木の無い所に比べて気温が低いというのが常識の

ようだが、正しいだろうか?

晴天日中の樹木の日陰の気温は日向より低いのは林床近くの高度2~3m以下の層内であり、

これより上層の樹冠・葉面層やその風下での気温は樹木が無いところよりも高い。それにもかかわらず、樹木の

樹冠・葉面層の風下では蒸散作用によって気温は低くなると考える人々が多いようである。

蒸散作用があっても、例外的条件を除けば、晴天日中の葉面温度は太陽エネルギーを受けて

気温より高くなり、蒸散も生じるが顕熱も大気中へ放出されている。そのため、樹冠・葉面

層およびその風下での気温は高温となる(Kondo & Watanabe,1992; Yamazaki et al., 1992)。

近藤・内藤(2014)の晴天日における観測によれば(「K83.気温

観測に及ぼす樹木の加熱効果ー実測」)、樹木1本による気温上昇は風下で

0.5~1.5℃ほどであり、風下距離とともに拡散され小さくなる。

晴天日中についての理論的な熱収支計算によれば、植生が大気を冷却するのは強風のとき

であり、蒸発・蒸散のしやすさを表す蒸発効率=0.3の場合、交換速度ChU>0.045m/sの条件

となる。この状態では、潜熱輸送量>300W/m2(蒸散量>10.6mm/d)となる

(Kondo & Watanabe、1992; 近藤、1994、図6.3)。植物は強い日射のもとで蒸散が盛んになると

自らを守るために、気孔を閉じて蒸散による水損失を少なくしようとする。つまり、

蒸発効率がゼロに近づき、全体として森林が大気を冷却する条件は限られてくる。

どうしても森林によって大気を冷却させたければ、植物体あるいは物体に散水し、蒸発効率=1に

して水を強制的に蒸発させる方法があるが、それでも微風時(ChU<0.01m/s)には

物体温度>気温となり、大気を冷却させることはできない。

森林の林床近くや樹木の日陰が涼しいのは、日除けの効果によるものである。蒸散のない

樹木模型に比べれば、樹木は蒸散によって葉面温度の上昇が模型よりも抑制されるので、

蒸散の気温に及ぼす効果はあるが、樹木全体としては大気温度を上昇させる。

その概算を行なうために、近藤(1994)の表6.4と図6.3を参照して、晴天日中の有効入力

放射量=700W/m2,気温=20℃,相対湿度=50%とし,模型樹木の蒸発効率=0,森林の

蒸発効率=0.3,交換速度=0.01m/s(バルク係数Ch=0.005, 風速U=2m/s), 簡単な

見積もりのため森林単層モデルとする。森林が大気へ放つ顕熱輸送量(大気を加熱する

エネルギー)は模型森林でH≒190W/m2,森林でH≒100W/m2となる。

また,潜熱輸送量は模型森林でιE=0,森林でιE≒140 W/m2(蒸散量=

4.9mm/d)となる。これら熱収支量は諸条件によって変るが、例外的条件を除外すれば

森林の定性的な振舞いを表しており、一般に晴天日中の森林は大気温度を上昇させる。

近年、大都市では都市化が進み、都市化による気温上昇(ヒートアイランド)による健康

被害が問題になり、森林の気象への影響を深く理解する必要がでてきた。

東京の気象観測露場が大手町から北の丸公園に移転された。2014年12月2日9時40分から北の丸

露場の気温が東京の正式の値として発表されるようになった。それ以前の2011年8月から

2014年12月1日までの約3年半にわたり、両地点で比較観測が行われた。

本論文では、この気象庁による観測資料を用いた解析結果と、国立科学博物館付属の

自然教育園(東京都港区白金台5丁目)における2014年11月14日から開始した気温の

連続観測のうち、2015年2月10日までの期間の解析を示すものである。その結果、晴天日中の

森林内では、特に開空間では都市域よりも高温になることも分かってくる。

大手町露場での観測値はビル群の多い都市中心部を代表するのに対し、北の丸公園と自然

教育園での観測値は周辺が市街地に囲まれた広い森林緑地を代表するものである。

自然教育園内では、開空間(旧管理棟跡の開けた場所)とその北方20mの林内の高度

0.4m、1.4m、4.6mに高精度の強制通風式気温計を6台取り付けて気温の鉛直分布を

観測する。一般に森林公園内および園内・外の気温差は1~2℃前後で小さく、詳細を知るために

高精度の気温計を用いる。これら用いた気温計の総合的誤差(通風筒に及ぼす放射影響を含む)

は0.03℃程度である(近藤、2014;近藤、2015)(「K81.市販品

を改造した高精度の通風式温度計」;「K100.気温観測用の

次世代通風筒」)。

101.2 北の丸公園と大手町の気温の比較

東京の気温は大手町(気象庁本庁舎の構内)で行なわれていたが、2014年12月2日9時40分

から北の丸公園に移転された。新露場は旧露場の西北西900mの距離にある。新露場は

森林公園内の開けた場所(開空間)にあり、旧露場はビル群にとり囲まれた都市域にある。

図101.1 北の丸公園内の気象庁の観測露場。

中央のやや左よりの黒い箱は「現在の気象」をデジタル表示する施設、露場は土盛りして

一段高くなったところ、南南東から北北西方向を撮影(2011年7月22日)、「写真の記録」の「93.東京の新露場」の図93.2に同じ。

両地点では、約3年半にわたり比較観測が行われ、観測資料は気象庁の「北の丸公園試験

観測データ」として公表されている。比較観測が開始された当時は、2011年8月からの資料が

東京管区気象台から公表された。

本論文では、2011年8月から2012年7月までの1年間の資料について解析した結果

(近藤、2012)を示す(「K54.日だまり効果と気温:東京新露場」

)。

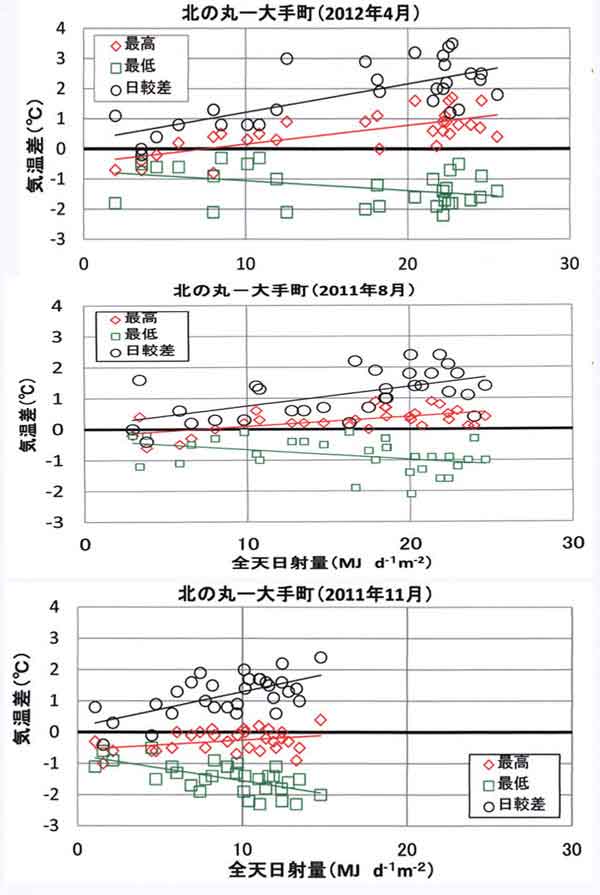

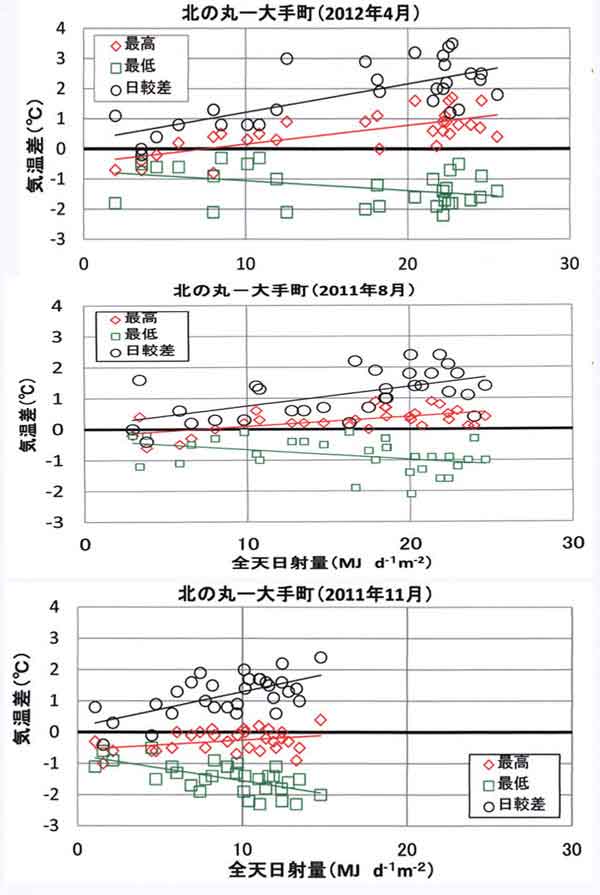

図101.2は北の丸と大手町の気温差と日射量との関係である。上から順番に4月と8月と

11月について示した。最高気温の差、最低気温の差、気温日較差の差をそれぞれプロット

し、最小自乗法による直線近似の線も描いてある。

その他の月は描いていないが、日較差の差が大きいのは月平均日射量の多い4~5月である。

4月の晴天日における(図の右のほうの日射量が多い日の)最高気温は森林内の北の丸

が1℃以上も高い日がある。

11~12月は月平均日射量が少ない季節で、太陽高度も低く、開空間といえども地表面に

入射する日射量が小さく最高気温の差は日照率の大きい日(下図の横軸=15MJ d-1

m-2付近)でもマイナスの傾向である。ここでは日照率を横軸とした図は省略

してある。

図101.2 気象庁気象観測所の新・旧露場(新露場:北の丸公園、旧露場:大手町)の

気温差と日射量との関係。

上:4月、

中:8月、

下:11月

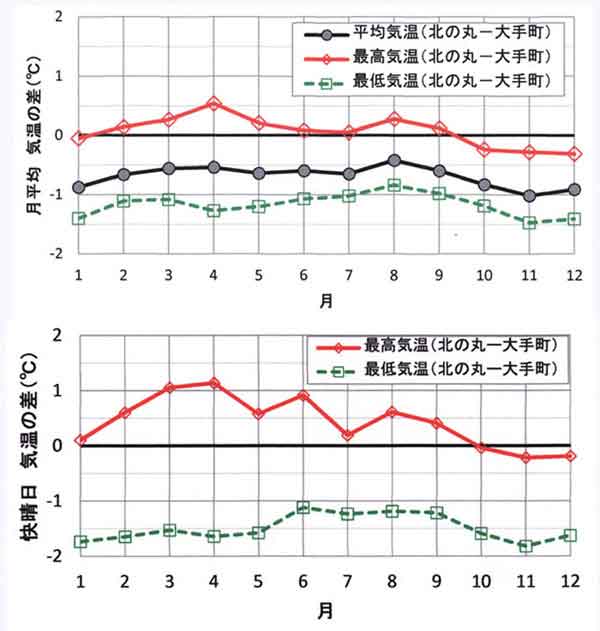

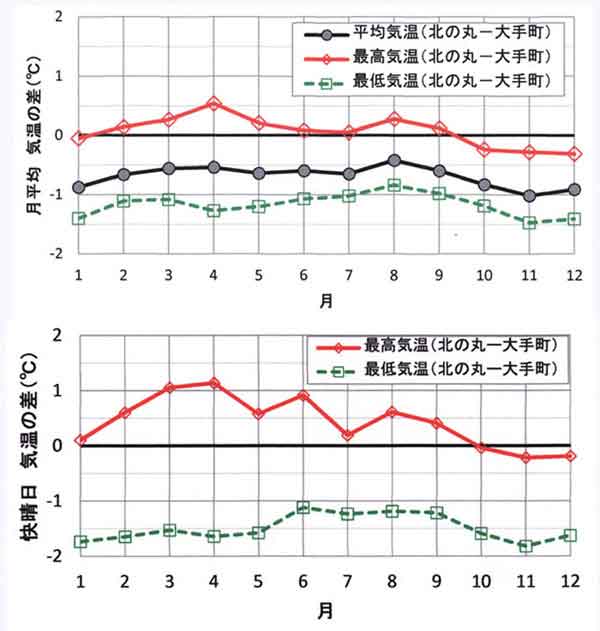

図101.3は気温差の季節変化を示している。上図は毎日の月平均の気温差、最高気温差、最低

気温差(北の丸-大手町)である。下図は日照率>90%の快晴日のみを選んだときの最高

気温差と最低気温差である。

毎日の月平均値と比べたときの快晴日の特徴は、最高気温の差はプラス側により大きくなる

のに対し、最低気温の差は逆にマイナス側に大きくなっている。つまり、晴天日ほど森林

公園内の開空間が都市域に比べて、日中はより高温に、夜間はより低温になる。

晴天日中の開空間がより高温になるのは、露場周辺の樹木に囲まれて風速が弱められ、

日射で加熱された地表面近くの熱の鉛直拡散が小さくなり、いわゆる「日だまり効果」

によって高温化したのである。都市域に比べて夜間も風が弱いので放射冷却が顕著で、

より低温になるわけである。「日だまり効果」は近藤(2004;2006)

(「7.都市気温上昇と風速の関係」;

「K24.伊豆石廊崎の樹木生長と気温上昇」)および近藤(2012)によって導入

された新しい用語である。

図101.3 気温差(北の丸-大手町)の季節変化(2011年8月からの1年間)。

上:月平均値

下:快晴日(日照率>90%)

森林内開空間の北の丸とビル群の都市域の大手町との気温差は、次のようにまとめられる。

・平均気温:北の丸が年中低い(-0.69℃±0.18℃)、特に低いのは10~1月である。

・最高気温:北の丸は10~1月がマイナス、他の季節はプラスである。

・最低気温:北の丸が年中低い(-1.17℃±0.19℃)。

・気温較差:北の丸が年中大きい(1.24℃±0.22℃)、日射量の多い4~5月は特に大きい。

・相対湿度:北の丸が年中高い(6.4%±3.1%)、特に10~1月は約10%の差で大きい。

北の丸の相対湿度が高いのは気温が低いことに加えて、風が弱く水蒸気の上方への

拡散が弱く地表面近くに水蒸気が溜まった状態のためである。

日射量への依存性については、

・気温日較差:日射量の多い(日照率の大きい)晴天日ほど、北の丸が大きくなる。

・最高気温:晴天日ほど北の丸が高温になる。

・最低気温:晴天日ほど北の丸が低温になる。

晴天日における森林内の開空間の気温日較差、都市域に比べると、

・日中は「日だまり効果」が顕著になり最高気温はより高くなる。

・夜間は「放射冷却」が顕著になり最低気温はより低くなる。

101.3 自然教育園の4月快晴日における日中の気温(例)

自然教育園において、2012年4月の快晴2日間(4月5日と8日)の日中の気温を開空間(旧庁管理棟

跡地)とその北20mの林内で行い、林内外の気温差を求めた。観測はアスマン通風乾湿計

2台を用い、乾球・湿球ともに乾球にして両温度計で測った値を平均した。気温は時間的

変動が大きいので、観測精度を上げるために、両温度の指示値は原則30秒ごとに読み取って

平均し、器差補正を行なった。温度計の通風用電動ファンモータは1日中連続回転の状態で

観測した(近藤・菅原、2012)(「K60.森林の開放空間

「日だまり」の気温」)。

図101.4 自然教育園内の開空間の観測風景(東側から4月5日11時55分に撮影)。

写真の左よりの樹木はまだ着葉していない。この写真の右方20mに「林内」の林内観測点

がある、「研究の指針」の「K60.森林の開放空間「日だまり」の

気温」の図60.1に同じ。

図101.5 「林内」の観測風景(東側から4月5日11時56分に撮影)、

「研究の指針」の「K60.森林の開放空間「日だまり」の

気温」の図60.2に同じ。

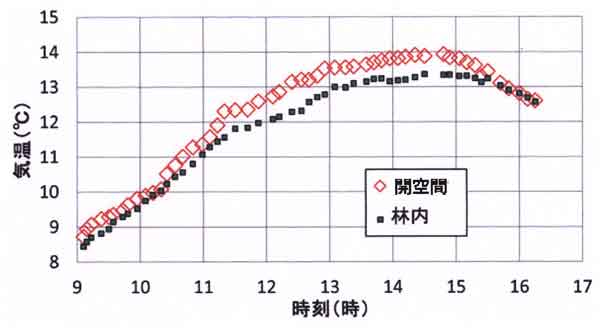

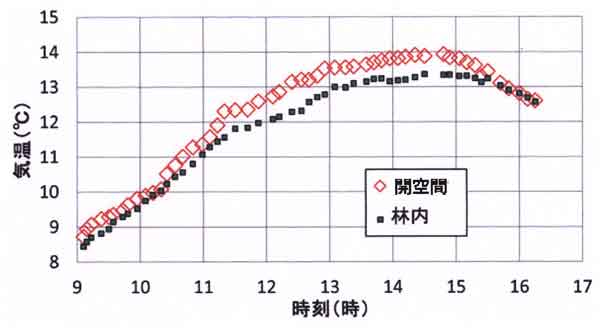

図101.6は4月8日の開空間と林内における気温日変化を示している。「開空間」と「林内」

の気温差は、すでに9時頃から生じており、11時過ぎから 15時までは0.5℃以上の差が

できている。

図101.6 快晴日の日中の自然教育園における気温の日変化、開空間(赤四角印)と林内

(黒塗印)の比較(2012年4月8日)。プロットした時刻の前後20~30分間の移動平均値。

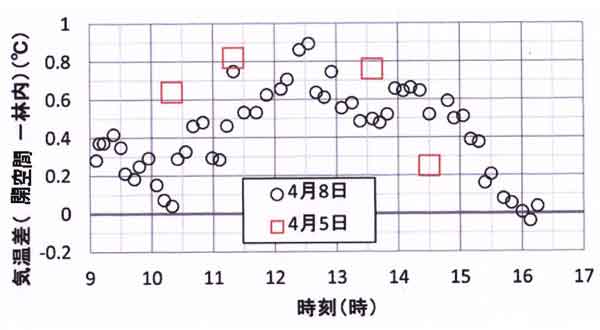

図101.7は4月5日(四角印)と4月8日(丸印)の日中の気温変化である。全体の傾向をみると、

4月8日は4月5日と違って、14時以後も林内外の気温差は大きい状態で続き、約1時間の遅れで

15時過ぎから気温差が小さくなった。

図101.7 快晴日の日中の自然教育園内の林内外の気温差(開空間-林内)。

丸印:4月8日、移動平均値(40分~60分間)

四角印:4月5日、30分間平均値

2012年4月5日について、観測時間30分間の2回(11:10~11:40、13:20~13:50)の

平均気温は次の通りである。

開空間・・・19.29℃(林内より0.79℃高く、大手町より0.74℃高い)

林 内・・・18.50℃(大手町より0.05℃低い)

大手町・・・18.55℃

また、2012年4月8日の連続観測による11~15時の平均気温は次の通りである。

開空間・・・13.23℃(林内より0.60℃高く、大手町より0.89℃高い)

林 内・・・12.63℃(大手町より0.29℃高い)

大手町・・・12.34℃

快晴2日間をまとめると、日中の正午前後の開空間の気温は林内に比べて0.6~0.8℃ほど

高く、大手町より0.7~0.9℃ほど高い。林内は大手町とほぼ同温度ないし0.3℃ほど高温

であり、林内でも都市域より必ずしも低温になるわけではない。

101.4 自然教育園の11~2月の夜間の気温

自然教育園では開空間(旧管理棟跡地)とその北20mの林内の2地点で、2014年11月14日0時

から高度0.5m、1.4m、4.6mで気温観測を開始した。観測は高精度の通風式気温計によって

10分間隔で自記記録した。気温計の精度は放射影響を含めて0.03℃程度である。本論では

2015年2月10日までの結果を示す。

気象庁観測所(大手町、北の丸、江戸川臨海アメダス、横浜)における気温も10分間隔の

データを気象庁ホームページ(http://www.jma.go.jp/jma/index.html)から読み取り解析

に利用した。

自然教育園での観測期間中、気象庁の大手町露場は12月2日朝、北の丸に移転したため、

以後については大手町と自然教育園との気温の比較ができないので、大手町の替わりに

やや遠方であるが江戸川アメダスと横浜を代用してみる。

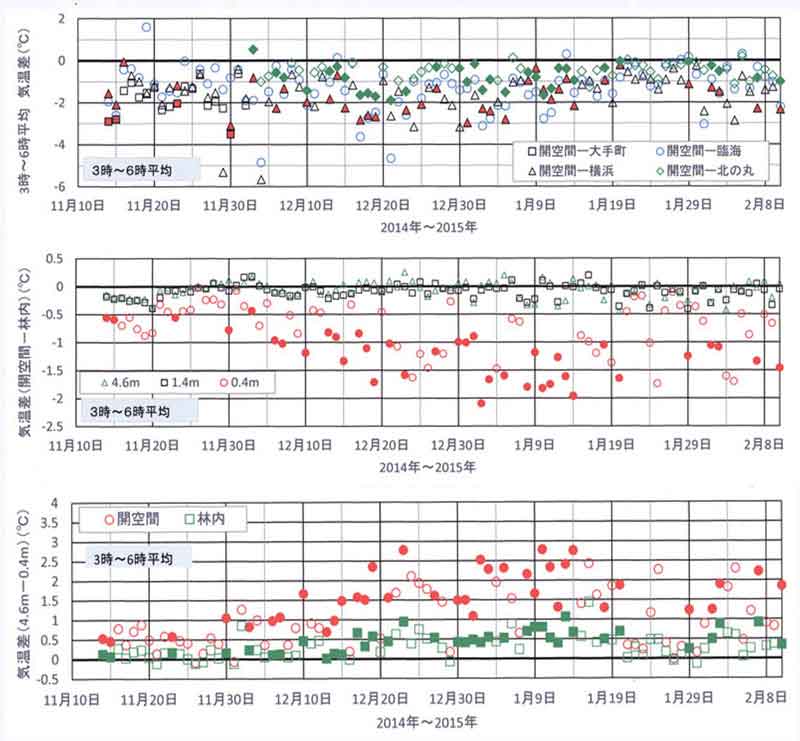

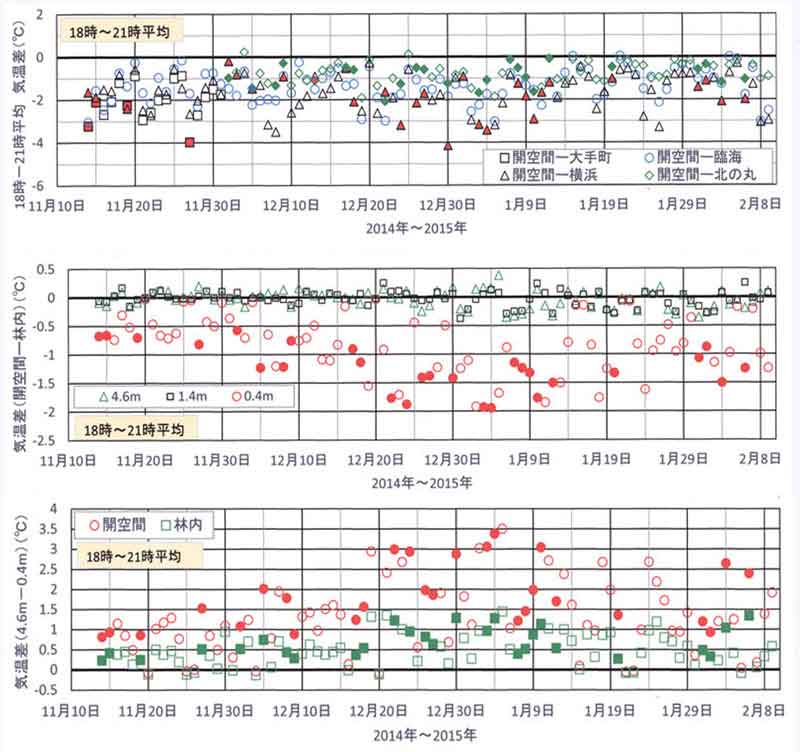

(A)全般的な傾向

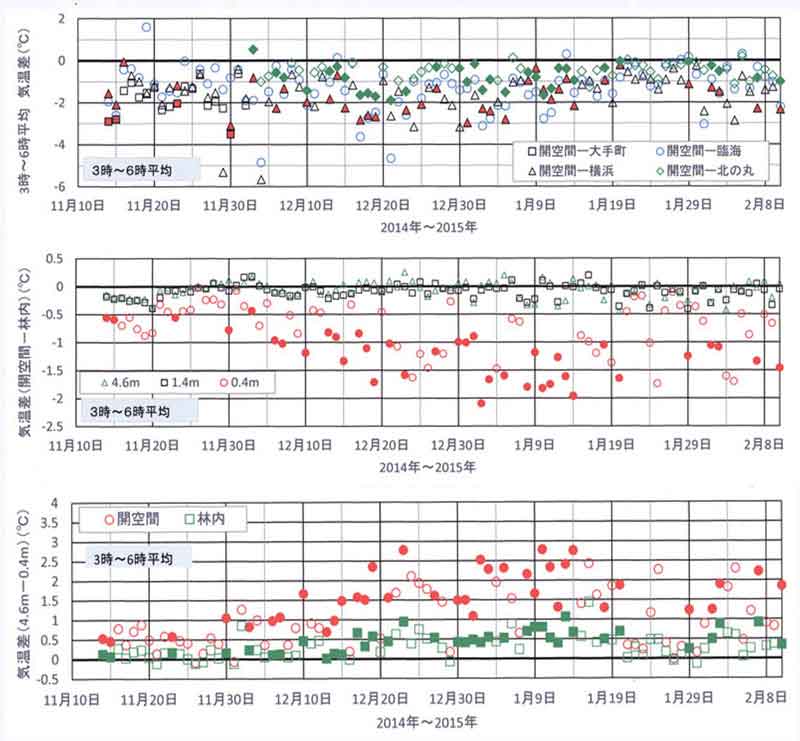

図101.8は2014年11月14日~翌年の2月10日までの日々の朝3~6時平均気温の気温差、

図101.9は同様に日々の日没後18~21時平均気温の気温差である。

図101.8 自然教育園の朝3~6時平均気温の差の日々変化、2014年11月14日~2015年2月10日の期間。

上:開空間高度1.4mの気温と大手町、江戸川臨海アメダス、横浜、北の丸との気温差

(塗つぶし印は東京で3時~6時が快晴、横浜で3時が快晴)。

中:各高度における開空間と林内の気温差(塗つぶし印は東京で3時~6時が快晴)。

下:開空間と林内における、高度4.6mと0.5mの気温差(塗つぶし印は東京で3時~6時が

快晴)。

図101.9 図101.8に同じ、ただし日没後18~21時の平均気温の差。塗つぶし印は東京で

18~21時が快晴、横浜で21時が快晴。

横浜と大手町で共に観測が行われた2014年12月2日以前の結果をみると

(図101.8上図、101.9上図)、自然教育園と両地点との気温差はほぼ同じ、ないし

大手町がやや低めである。このことを参考にすると、12月3日以後についても、

自然教育園の気温は大手町(都市域)より2℃前後低いと推定される。

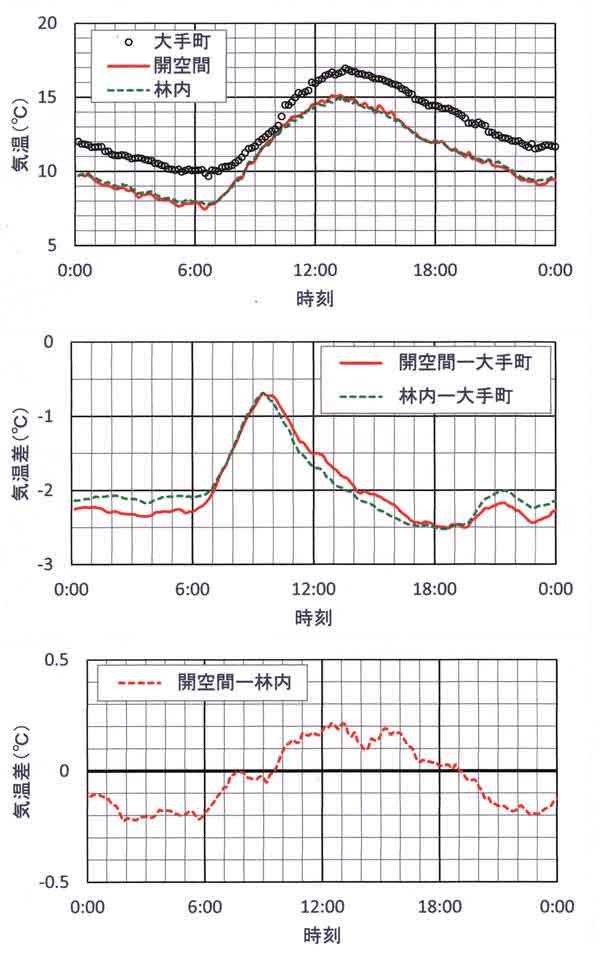

(B)11月の快晴日の気温(着葉期)

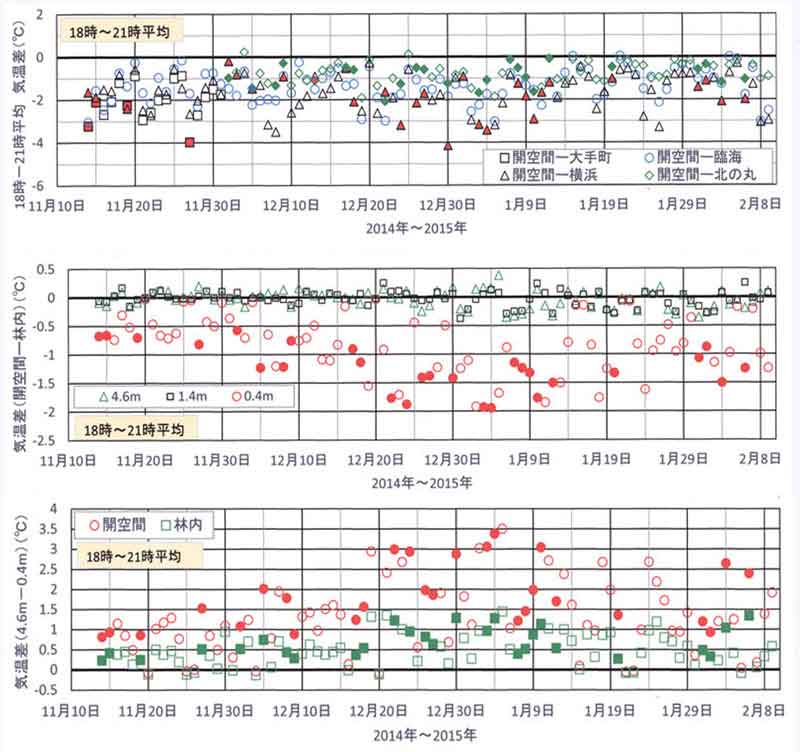

落葉樹の落葉がほとんど終わるのは12月中旬である。その前の着葉期の快晴日の気温日変化

を図101.10に示した。

上図と中図によれば、自然教育園内の開空間・林内ともに都市域の大手町よりも1~2℃の

低温である。これは自然教育園内における日陰の効果が大きく効いているためであろう。

園内の開空間と林内の気温を比べると、僅かではあるが、日中は開空間が0.2℃ほど高いが

夜間は逆に0.2℃ほど低くなっている(下図)。その理由は、開空間の地表面では日中は

日射量が多く入射するのに対し、夜間は長波放射(熱赤外放射)の放出により放射冷却が

大きくなるためである。天空率が小さく失う正味放射量は僅かであるので放射冷却も

小さい。

図101.10 2014年11月の快晴4日間(14日、15日、19日、23日)平均の気温日変化、

前後1時間の移動平均値で表してある。

上:大手町、開空間、林内の比較。

中:気温差(開空間-大手町)と気温差(林内-大手町)の日変化。

下:開空間と林内の気温差の日変化。

(C)12月18日以後の快晴日の気温(落葉期)

図101.8と101.9で示したように、自然教育園と気象庁観測所の気温差は3~6時と18~21時で

大きな違いはなく、全般的な傾向は似ているので、以後は朝3~6時の平均気温についてのみ

見ていくことにしよう。

落葉樹の落葉は12月中ごろまでにほとんど終わったので、以下では12月18日以後の快晴日

(東京と横浜ともに前日も晴天、夕方から快晴の条件)について解析する。

快晴条件は次の21日間である。

12月・・・18、19、23、27、31日(5日間)

1月・・・2、5、8~14、18、20、29日(12日間)

2月・・・1、2、7、10日(4日間)

12月18日~2月10日の快晴21日間における3~6時の平均気温(℃)は次の通り。

気象庁観測所(観測高度は地表面から1.5m)

江戸川臨海・・・・・ 2.99℃(開空間1.4m高度より1.56℃高温)

横 浜・・・・・・・ 3.13℃(開空間1.4m高度より1.71℃高温)

北の丸・・・・・・・ 2.29℃(開空間1.4m高度より0.87℃高温)

自然教育園

開空間4.6m・・・・ 1.90℃

開空間1.4m・・・・ 1.42℃

開空間0.4m・・・ -0.08℃

林内 4.6m・・・・ 1.98℃(開空間より0.08℃高温)

林内 1.4m・・・・ 1.53℃(開空間より0.10℃高温)

林内 0.4m・・・・ 1.37℃(開空間より1.45℃高温)

タワー 20m・・・・ 2.91℃

朝3~6時平均の北の丸開空間(露場)1.5m高度の気温が自然教育園開空間1.4m高度

の気温がより0.87℃高いのは、北の丸露場が盛り土の上に作られていることが大きな

理由だと考えられる。

風速との関係

自然教育園では高度20mのタワーで風速と気温も測っている。タワーは、開空間の北西

240mの林内に建てられており、樹冠の上に出ている。

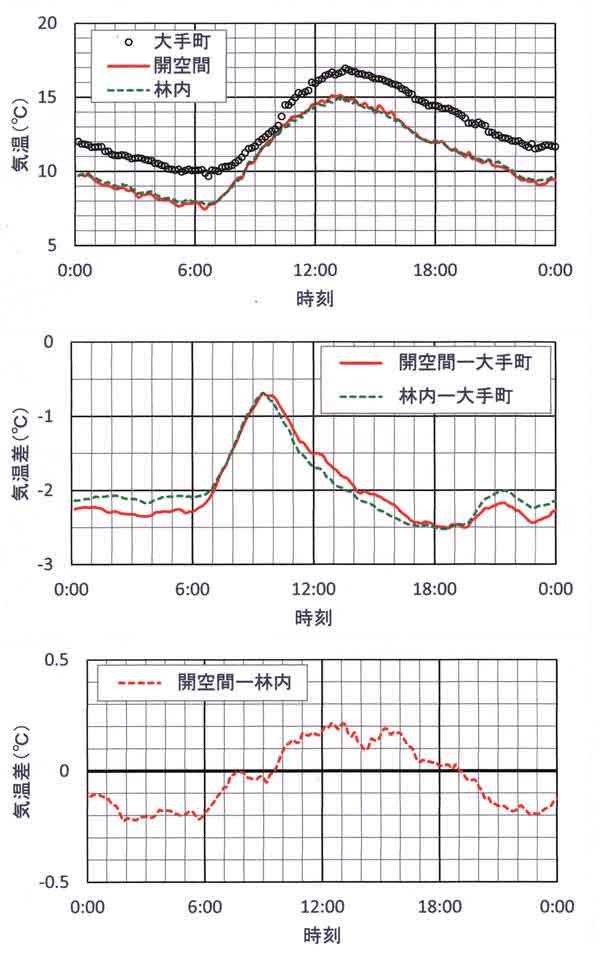

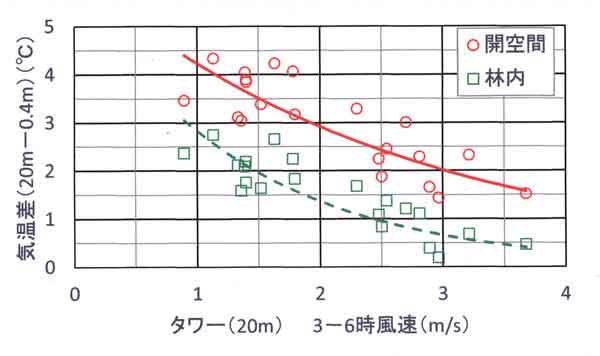

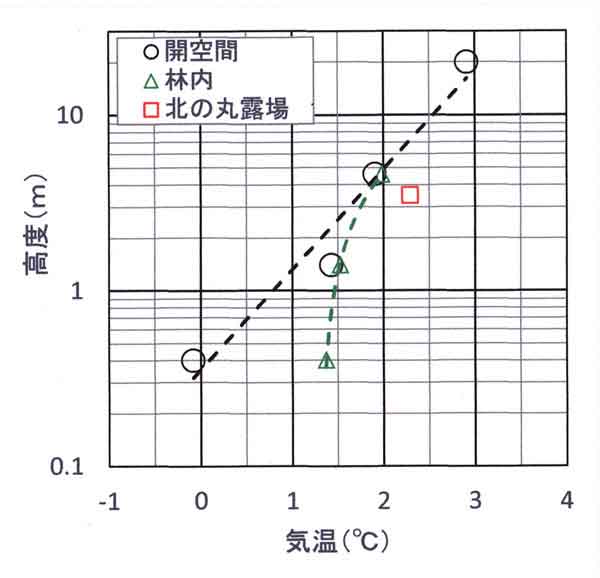

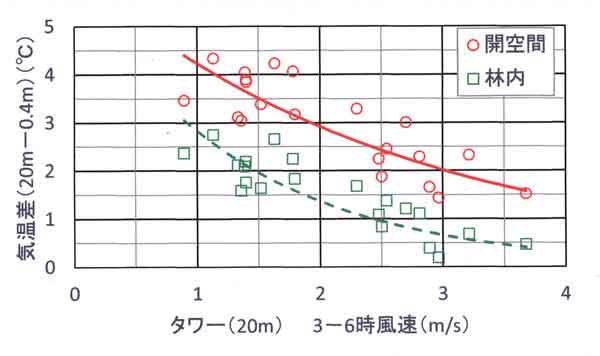

快晴日21日間について、気温鉛直差(高度20m-0.4m)と風速との関係を図101.11に

示した。開空間と林内ともに気温鉛直差は風速の増加にしたがって小さくなっている。

図101.11 快晴日の朝3~6時平均の気温差の風速依存性。

なお、図示していないが、快晴日の高度4.6mと0.4mの鉛直気温差と風速との関係に

ついて、開空間は明瞭であるが(平均1.98℃)、林内の気温鉛直差(4.6m-0.4m)は

小さく明瞭ではない。また、気温水平差(開空間-林内)の風速依存性については

高度0.4mでは明瞭であるが(平均1.45℃)、高度1.4mと高度4.6mでは水平気温差は値

そのものが小さく風速依存性は明瞭でない。

気温の鉛直分布

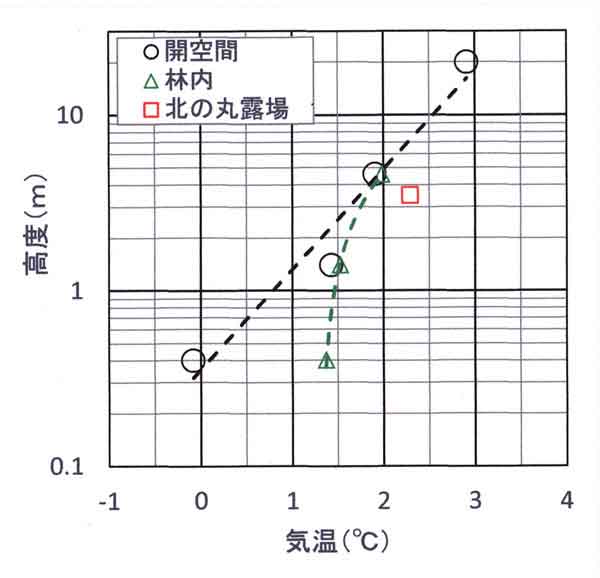

快晴21日間の平均気温について、開空間と林内の気温鉛直分布を図101.12に示した。

縦軸の高度は対数目盛で表してある。林内(三角印)の鉛直分布は縦軸を仮に線形で

表せば直線分布に近くなる。開空間では安定気層の状態であるが対数分布に近い。

図101.12 快晴日の朝3~6時平均気温の鉛直分布、縦軸の高度は対数目盛である。

気象庁の北の丸露場の気温(平均2.29℃)は、土盛りして周囲の平坦地より高いので、

通風筒の高さ1.5mに2mを加えた縦軸=3.5mに赤四角印でプロットしてある。

夜間の開空間では、その地表面が失う正味の長波放射によって放射冷却するとともに、

開空間に面する周辺樹木の葉面上で冷却された冷気が葉面まわりの気温より低温のため

沈降して地表面近くの低層に溜まる。この過程は、メカニズムとしては盆地冷却と似ている。

つまり、盆地斜面では冷却した冷気はその水平面上の気温に比べ低いので重力に

したがって盆地底へ流下して溜まる。

しかし、開空間の底に溜まった冷気は周辺への流通が盆地におけるよりも自由に行な

われ、まわりの林内へ流出していると考えられる。これは盆地に出口のある河川があり

冷気が河川に沿って流出するのに似ている。

一方、林内では葉面で冷却された冷気はその水平面上の気温より低く、下降すると同時に、

開空間からの冷気も最下層から流れ込んでいる。ところが林内では、その上空の樹冠層は

相対的に高温であり、平地の上空に雲が存在するときに似ており、樹木からの正味の

長波放射を受けて放射加熱が生じる。それゆえ、林内では開空間ほど低温とはならず、

気温の鉛直分布は等温に近くなる。等温に近いが安定層であるので、鉛直混合は生じ難い。

図にプロットした赤四角印は気象庁の北の丸露場における気温(平均2.29℃)である。

北の丸露場は周辺の平坦地より高く土盛りして造られているので、試みに、縦軸として

通風筒の高さ1.5mに2mを加えた高度(3.5m)にプロットしてある。

まとめ

東京都内の北の丸公園と自然教育園について、樹木がない開空間と林内の気温の特徴を

示した。

(1)北の丸と大手町の気温について:

北の丸公園に設置されている気象庁の観測露場(開空間)では、日射量が比較的

多い2月~9月期には、晴天日中の開空間における最高気温は、ビルの多い都市域(大手町

露場)よりも、周辺樹木の防風効果で風が弱められ「日だまり効果」で、1℃ほど高温と

なる。逆に、朝の最低気温を比較すると、開空間が1~1.5℃ほど低くなる。他方、日射量が

少ない10月~1月期には晴天日中の最高気温は都市域(大手町)とほぼ同温度、朝の

最低気温は都市域(大手町)より1.5~2℃ほど低温となる。

(2)自然教育園の気温について:

(2-1) 4月の晴天日中に観測した2日間の例によれば、開空間では

北の丸公園の開空間と同様に、都市域の気温より0.7~0.9℃ほど高温であるが、林内は都市

域とほぼ同温で森林内が低温とは言えない。

(2-2) 今回連続観測した11月~2月の開空間では、晴天朝の気温は大手町や横浜の気象台に比べて

2℃前後も低く、北の丸公園の開空間(観測露場)よりも1℃前後低い。

(2-3) 11月の晴天日における開空間と林内の気温日変化を比較すると、日中は開空間が0.1~0.2℃

ほど高温、夜間は逆に0.1~0.2℃ほど低温で、開空間・林内の気温差は昼夜ともに微少で

ある。しかし、都市域(大手町)と比較すると、開空間・林内とも日中は1~2℃ほど低温、

夜間は2~2.5℃ほど低温である。この特徴が北の丸公園の開空間における特徴と少し違う

のは、11月の自然教育園の開空間の周辺樹木の着葉が多く、そのため天空率が北の丸公園

より小さく、樹木による日陰の効果が大きく、つまり地表面に入射する総日射量が特に

小さいことによると考えられる。

(2-4) 夜間における高度4.6mの気温と0.4mの鉛直気温差は、11月は開空間・林内とも1℃未満

である。しかし、落葉樹の落葉が進むにしたがって鉛直気温差は増加傾向となり、12月18日

以後の快晴日には開空間で1.5~3℃の差、林内で0.5℃前後の差となる。開空間・林内の

水平気温差は高度1m以下で大きく1~2℃に対し、高度1.4m以上での水平気温差は0.5℃

以下で小さい。

(3)快晴日の自然教育園の朝の気温について:

最低気温の生じる時間帯として朝3~6時の平均気温について調べた。

(3-1) 12月18日~2月10日までの快晴21日間の朝3~6時の水平気温差の平均値は1.45℃(高度0.4m)、

0.10℃(高度1.4m)、0.08℃(高度4.6m)である。鉛直気温差、水平気温差ともに、

風速が強いほど小さくなる傾向である。

(3-2) 高度20mと0.4mの気温鉛直差は風速(20mタワーの風速)依存性が大きい。

開空間での気温鉛直差は風速が1m/s程度のとき4℃前後(林内では3℃)の差であるが、風速の

増加にしたがって減少し、風速3.5m/s程度になると1.5℃前後(林内では0.5℃)の差となる。

(3-3) 森林内の開空間の夜間は、その地表面が失う正味の長波放射によって放射冷却するとともに、

周辺樹木の葉面で冷却された冷気が集まり溜まるので盆地冷却と似ている。周辺樹木の

葉面群は盆地の斜面に似た働きをしている。しかし、開空間の底に溜まった冷気は

周辺の林内へ流出していると考えられる。

一方、林内では葉面で冷却された冷気が下降すると同時に、開空間からの冷気の流入もある。

しかし、上空の樹冠層は相対的に高温であるので、樹木からの正味の長波放射

を受けて放射加熱が生じ、下層でもあまり低温とはならず、気温の鉛直差は大きくなれない。

参考文献

Kondo, J. & Watanabe, T. 1992. Studies on the bulk transfer coefficients over

a vegetated surface with a multilayer energy budget model. J. Atmos. Sci., 49:

2183-2199.

近藤純正(編著)1994.水環境の気象学-地表面の水収支・熱収支.350pp. 朝倉書店, 東京.

近藤純正,2004.都市気温上昇と風速の関係.

http;//www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke7.html(2015.2.18閲覧).

近藤純正,2006.K24 伊豆石廊崎の樹木生長と気温上昇.

http;//www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke24.html(2015.2.18閲覧).

近藤純正,2012.日本の都市における熱汚染量の経年変化.気象研究ノート,224号:25-56.

近藤純正,2012. K54日だまり効果と気温:東京新露場.

http;//www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke54.html(2015.2.18閲覧).

近藤純正、2014.K81市販品を改造した高精度の通風式温度計.

http;//www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke81.html(2015.2.18閲覧).

近藤純正、2015.K101気温観測用の次世代通風筒.

http;//www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke101.html(2015.2.18閲覧).

近藤純正・内藤玄一,2014. K83気温観測に及ぼす樹木の加熱効果-実測.

http;//www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke83.html(2015.2.18閲覧).

近藤純正・菅原広史,2012. K60 森林の開放空間「日だまり」の気温.

http;//www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kenkyu/ke60.html(2015.2.18閲覧).

Yamazaki, T., Kondo, J., Watanabe, T. & Sato, T. 1992. A heat balance model with

a canopy of one or two layers and its application to field experiments.

J. Appl. Meteor. 31: 86-103.