|

|

|

<紀の川市>

街道は田園地帯をさらに東へと延びている。

田園地帯のなかを歩いていくと、県道泉佐野打田線と交わる。

交差点を抜け少し行くと東田中神社がある。ここも西田中神社と同様境内もきれいで落ち着いたいい神社である。

トイレもある。

東田中神社は、山王権現社で、昭和22年に打田若宮八幡社、鎮守社、竹房神社を集めて社名を変えたという。

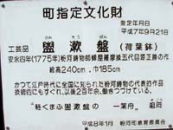

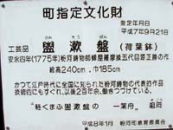

小さな春日造りの竹房神社本殿は室町時代末期に造営され、県指定の文化財に指定されている。

この東田中神社の横を走る、県道泉佐野打田線を南にしばらく行くと西行法師の顕彰碑がある。

時間があれば、少し横道となるが、きのくにの偉人の研究にもいい。

最初に歩いた当時は、打田町であったが、合併で紀の川市に変わった。

在所はそのままなので、祭りなどは引き継がれた。

毎年10月10日は祭礼の日なのである。1時から始まるのだが少し遅れていった。

最後の獅子舞が舞われていた。3頭の肩車をした獅子がかなりの迫力で舞い踊る。

初めて見る踊り方である。珍しかったので、動画で撮影した。

街道はそこからしばらくして国道24号と交差し、今度は八幡神社に着く。このあたりから粉河となる。

|

(東田中神社境内) |

(県指定文化財の竹房神社本殿) |

|

|

|

●獅子舞動画 |

●和太鼓披露 |

祭りは、獅子舞のあとご祈祷御祓いなど一般的な神事が続けられる。子供達はかなり疲れてきて冠がずれたり親御さんも忙しい。

餅まきもあるということで、神主さんは餅にも弊を振って御祓いをした。

一通りの神事が終わったあとは、和太鼓の実演があった。

子供達ばかりだが、結構迫力があった。

|

|

平安時代から鎌倉時代を代表する歌人のひとりで、1118年佐藤康清の子として生まれた斉藤義清がのちの西行法師である。幼いころから武芸のみでなく、歌謡などに精通し、鳥羽院に仕えていたが23歳で出家を決意する。以来、辛く苦 しい修行をつみながら、歌を読んで旅を続け、高野山に草庵を構えたという。

近頃西行研究家の手により、打田町竹房の出身であることが明らかになり、これを顕彰し高さ2mのブロンズ像が建てられている。

|

西行法師 |

|

|

|

八幡神社をあとにして、さらに東に歩くと地蔵さんの祠があり、そこをまっすぐ行くと長田観音に行く。 八幡神社をあとにして、さらに東に歩くと地蔵さんの祠があり、そこをまっすぐ行くと長田観音に行く。

大和街道は、長田観音の方には行かず、右折する。

ほどなく国道24号と交差するが、その角にはいかにも街道筋のお店らしい立派な卵やさんがある。

看板も趣があって楽しめる。(2020年取り壊された)

国道を渡ってすぐに、風市森神社の裏手にでる。

風市森神社は、小さいが何となく雰囲気のある神社である。

新築の綺麗なトイレもあり、休憩にはちょうどいい。

|

| <長田観音>

長田観音は、真言宗如意輪山蓮花院という。

「厄除け観音」で知られている。

私がいった折りはちょうど桜が咲きかかっているときで、しだれ桜が八部咲であった。

この観音様は天正の兵火で焼失したが、元和年中に沙門道誉が再興したという。もと長田中にあったが、寛文年中に藩主頼宣公がこの地に移し、厄除祈願所とした。

祭礼は初午、二ノ午であるが、よく賑わうそうである。紀の川筋の厄よけには、この観音様によく詣る。

なかなかいい観音様である。

|

|

|

風市森神社をすぎると、「左こかわ寺」の道標があり、そこをさらに進むと中津川にでる。

川沿いは桜並木となっている。桜の季節に来てみたい。

道は国道を渡り、すぐ右にはいると常夜灯があり、そこが淡路街道の起点らしい。このあたりも風情のある町並みが続いている。常夜灯は2つあり、二つ目の常夜灯の所は、高野街道に分岐する高野の辻である。

|

<風市森神社>

|

(いにしえの大和街道の雰囲気) |

(中津川のそばの道標) |

(常夜灯と淡路街道起点) |

(かわいい地蔵さん) |

|

<粉河寺>

粉河寺というとなぜか御詠歌を思い出す。 西国33カ所巡りの第3番札所で、御詠歌では「ちちははの恵みも深き・・・」と詠われている。 西国33カ所巡りの第3番札所で、御詠歌では「ちちははの恵みも深き・・・」と詠われている。

国宝の縁起絵巻で知られる粉河寺は、宝亀元年(770)創建の名刹で、参詣者も絶えない。

ここも根来寺同様豊臣秀吉により全山焼失の悲運にみまわれたが、江戸時代に再建された。

もし当時のまま残っていれば歴史的に見てもすごいものだと思うが、力のある権力者というのはいつの時代も破壊をしている。

境内には桃山時代の枯山水の石庭(国指定名勝)、本堂、大門(共に、県指定文化財」)、などがあり、見どころの多い寺である。

大門・不動堂・羅かん堂・御池坊・童男堂・念仏堂・中門・地蔵堂・丈六堂・本堂・鐘楼・千手堂・行者堂と参道に沿ってある。

粉河寺中門は大門(現在修理中)や本堂の大きさにに比べると、こぢんまりしており優美である。

天保3年(1832)の再建で四天王(持国天・増長天・広目天・多門天)をまつり、十代藩主徳川治宝の真筆「風猛山」の扁額がある。私はこの四天王がすごく好きである。

粉河寺はこれまでも何度か訪れているが、いつ来てもいいお寺である。

その歴史もさることながら、かなり広い敷地が見事に手入れされているからである。

かなりの名刹でもどことなくほころんだような疲れがある寺社は二度と行きたくないが、粉河寺は何度訪れてもいい。

|

(中門) |

(境内に落ちた桜花)

|

(丈六堂) |

(丈六堂に安置されてる仏像) |

|

|

|

|

|

|

|

|

(境内にある楠木) |

(身代わり地蔵) |

|

<紀の川市 粉河・那賀> 2020年10月12日更新

紀の川市粉河の大和街道は粉河郵便局の裏手を延びている。

似たような道があるのでちょっとわかりにくいし、道標が少ない。

大和街道のてくてくページをつくってからもう20年以上経つので新しいバージョンにしたいので歩いた。

特に那賀地区や橋本市地区は都市計画で大きく町並みが変わってしまっているのでその変貌ぶりを確かめたかった。大和街道の町並みそのものは大きく変わりはないが、空き家が更地になってしまっていわゆる古街道のイメージの町並みは消えつつある。

JR和歌山線の線路踏切を渡るところがあるが、地図を見ながらいっていると後ろから女性が声をかけてくれて、

「どこまで行くのですか」

「名手本陣までですが」

「でしたらこの道ではなくもう一つ向こうの踏切で、その踏切を渡ってすぐ右にいくと大和街道です。この道をよく間違う人が多いのです」

ということで間違えずにすんだので助かった。間違う人が多いのでレクチャーしてくれたのである。

言われたとおりに道を戻り、灯籠形の道標を見ながらまっすぐに進むと、踏切があり、そこを渡ると東野地蔵堂がある。この地蔵さんを越えたあたりから、旧那賀町となる。

|

(東野地蔵堂 |

(魚を狙う) |

(新しく都市計画でできた道) |

(新設道路だから電柱はなくしたかった) |

(こういうおうちも少なくなってきている) |

(郵便局。今は使われていない) |

|

まわりはハッサク畑や柿畑が多く、そこをさらに東に進むと名手橋がある。名手市場の商店街はそこからすぐである。名手商店街は趣のあるところで、昔ながらの家並みが続いている。

ウィンドウショッピングを楽しむというわけには行かないが、こうした格子のあるお家を見ていると心安らぐ。

粋である。

那賀町を歩いていると、このあたりは、大阪などと交流に便利な位置を占めていたのがわかる。

旧名手本陣などはその交通の便利さからここにあったのだろう。

2020年に歩いてみたら空き家や更地になったところが多い。

いわゆる古い街道のイメージが薄くなりつつある。

これまで熊野古道などを歩いてきたが、分岐点や交通の要所であったところが、昔ながらの町並みが多く残っているような気がする。この那賀もそうである。

ここはまた、世界で初めて全身麻酔による外科手術を行い、乳がんの治療に成功した医聖 華岡青洲の出身地として知られ、青洲ゆかりの遺跡が多く見られる。

|

|

|

大和街道に沿って建つ江戸時代の大庄屋妹背家の住宅で、紀州藩主の参勤交代の宿舎であったことから本陣 とよばれている。 とよばれている。

屋敷地は約一千坪あり、国の史跡に指定されており、特に母屋・南倉・米倉(北倉)は、国指定重要文化財に指定されているという。

また、華岡青洲の人体実験に身を挺した妻「加恵」の実家でもある。

建物の中は昔ながらの日本建築で、へっついさんなどは懐かしい。

部屋用の風呂も面白い。

本陣脇には立派な馬留と思われるが建っている。

じっと見ていると往事の侍の行き来が想像できる。

名手本陣も久しぶりに訪れたが、無料になっていてバージョンアップされていた。

女性が一人番をしていた。その女性からお土産にキーホルダーをいただいた。

早速クロスカブのキーにつけた。 |

| ▲ページトップに戻る |

|

|

|

|

八幡神社をあとにして、さらに東に歩くと地蔵さんの祠があり、そこをまっすぐ行くと長田観音に行く。

八幡神社をあとにして、さらに東に歩くと地蔵さんの祠があり、そこをまっすぐ行くと長田観音に行く。

西国33カ所巡りの第3番札所で、御詠歌では「ちちははの恵みも深き・・・」と詠われている。

西国33カ所巡りの第3番札所で、御詠歌では「ちちははの恵みも深き・・・」と詠われている。

とよばれている。

とよばれている。