|

| 丂乽戝壔夵怴偺庱杁幰偼岶摽揤峜偩偭偨乿偲偄偆愢偑偁傞丅偦偺弌揟偼楌巎妛幰丒墦嶳旤搒抝巵挊嶌偺乽戝壔夵怴乿偱偁傞丅嶳岥備偐傝偺岶摽揤峜偺帠愓偺嵞昡壙偲傕偄偆傋偒偙偺挊嶌傪夝愢偟丄強姶傪婰偟偨丅 |

|

|

仭抧尦偺岞柉娰島嵗乽嶳岥挰偺楌巎乮屆戙曇乯乿傪庴島偟偨丅偦偺拞偱乽戝壔夵怴偺庱杁幰偼岶摽揤峜偩偭偨乿偲偄偆愢偑徯夘偝傟丄偦偺弌揟偱偁傞楌巎妛幰丒墦嶳旤搒抝巵挊嶌偺乽戝壔夵怴--榋巐屲擭偺媨掛妚柦--乿傕徯夘偝傟偨丅 仭抧尦偺岞柉娰島嵗乽嶳岥挰偺楌巎乮屆戙曇乯乿傪庴島偟偨丅偦偺拞偱乽戝壔夵怴偺庱杁幰偼岶摽揤峜偩偭偨乿偲偄偆愢偑徯夘偝傟丄偦偺弌揟偱偁傞楌巎妛幰丒墦嶳旤搒抝巵挊嶌偺乽戝壔夵怴--榋巐屲擭偺媨掛妚柦--乿傕徯夘偝傟偨丅

丂偐偹偰偐傜偦偺愢傪徻偟偔抦傝偨偄偲巚偭偰偄偨偺偱丄偡偖偵僱僢僩偱擖庤偟怴彂斉俁侽侽暸偺彂愋偵栚傪捠偟偨丅妛弍彂側偑傜撉傒傗偡偔偰柺敀偄挊嶌偩偭偨丅彉復偲寢復傪彍偄偰乽崙壠宍惉偲墹尃宲彸乿乽墹尃偲摗尨巵偺楌巎乿乽専徹丒壋枻偺曄--恖娫娭學--乿乽専徹丒壋枻偺曄--敪惗偲揥奐--乿偺巐復偱峔惉偝傟偰偄傞丅

仭乽彉復 榋巐屲擭榋寧廫擇擔乿偱偼乽壋枻偺曄乿偲傛偽傟傞乽慼変壼埼丒擖幁嶦奞偺僋乕僨僞乕乿偺揯枛傪偦偺弌揟偱偁傞亀擔杮彂婭亁傪傕偲偵暔岅晽偵拤幚偵嵞尰偡傞丅堦曽偱彉復偺寢傃偱偼丄乽彂婭乿偺婰弎偑拞戝孼峜巕偲拞恇姍懌偲偄偆帠審偺堦曽偺摉帠幰偨偪偺庡挘偱偁傝丄偦傟偼擇偮偺揰偱嵞専徹偑昁梫偱偁傞偲媈栤傪掓偡傞丅堦偮偼乽拞戝孼偑帠審慜屻偵偍偄偰乮棯乯桳椡側墹尃宲彸梊掕幰偩偭偨乿偲偄偆揰偱偁傝丄崱傂偲偮偼乽拞戝孼偲姍懌偺嫮屌側庡廬娭學偑乮帠審慜偺乯憗偄抜奒偐傜懚嵼偟丄偙傟偑丄僋乕僨僞乕偲偦偺屻偺惌嬊偺堦娧偟偨拞妀偱偁傝懕偗偨乿偲偄偆揰偱偁傞丅屆戙巎嵟戝偺撲偺傂偲偮偱偁傞乽壋枻偺曄乿傪弰傞憇戝側僪儔儅偑枊傪奐偗偨丅 |

|

仭戞嘥復乽崙壠宍惉偲墹尃宲彸乿偼丄妛弍揑側婰弎偵傕偐偐傢傜偢堦婥偵撉椆偱偒傞枺椡揑偱撉傒偛偨偊偺偁傞撪梕偩偭偨丅偙偺復偺僥乕儅偼丄乽拞戝孼峜巕偑帠審慜屻偵偍偄偰乮棯乯桳椡側墹尃宲彸梊掕幰偩偭偨乿偲偄偆亀擔杮彂婭亁偺婰弎偵懳偡傞妛弍揑側媈栤傪搳偘偐偗傞偙偲偱偁傞丅撉椆偟偨姶憐傪弎傋傟偽挊幰偺堄恾偼廫暘偵払惉偝傟偰偄傞偲巚偭偨丅埲壓丄偦偺崪巕傪惍棟偡傞丅

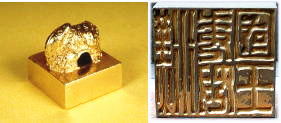

仭朻摢丄擔杮楍搰偺彅廤抍傪乽戙昞乿偡傞嵟崅庱挿乽榒崙墹乿偼丄屻娍偺岝晲掗偐傜壓帓偝傟偨乽榒搝崙墹乿偺報庿偵傒傜傟傞傛偆偵拞崙墹挬偵懳偡傞廬懏娭學傪宊婡偵抋惗偟偨偲愢偒婲偙偝傟傞丅偦偺屻偺乽榒崙戝棎乿傪宱偰丄嶰悽婭枛偵奺抧偺惌帯惃椡偑丄慜曽屻墌暛傪僔儞儃儖偲偟偨楍搰婯柾偺楢崌懱傪寢惉偟偨丅偙偺楢崌懱偺庱挿偑丄傕偲傕偲戝榓崙撿搶晹傪杮嫆偲偟偨庱挿偱丄斵傪拞妀偵擔杮楍搰偼乽摑堦乿偝傟偨丅偙偺崰偺嵟崅庱挿偵媮傔傜傟偨偺偼孯帠巜婗姱偲偟偰偺擻椡偺戩墇惈偩偭偨丅屲悽婭偵擖傝亀憊彂丒榒崙揱亁偵偁傞乽榒偺屲墹乿偺帪戙偵側傝丄乽榒崙揱乿偐傜偙偺帪戙偺墹尃偺宲彸偺偝傟曽偑塎偊傞丅懄偪乽憊彂乿偑榒墹乽捒乿偲乽嵪乿偺娫偵懕暱傪婰偝側偄揰偵墹壠偺暘楐丄岎懼偑悇掕偝傟傞丅偄偄姺偊傟偽偙偺帪戙偵偼嵟崅庱挿傪弌偡廤抍偑偄偔偮偐懚嵼偟偰偄偨偙偲偵側傞丅 仭朻摢丄擔杮楍搰偺彅廤抍傪乽戙昞乿偡傞嵟崅庱挿乽榒崙墹乿偼丄屻娍偺岝晲掗偐傜壓帓偝傟偨乽榒搝崙墹乿偺報庿偵傒傜傟傞傛偆偵拞崙墹挬偵懳偡傞廬懏娭學傪宊婡偵抋惗偟偨偲愢偒婲偙偝傟傞丅偦偺屻偺乽榒崙戝棎乿傪宱偰丄嶰悽婭枛偵奺抧偺惌帯惃椡偑丄慜曽屻墌暛傪僔儞儃儖偲偟偨楍搰婯柾偺楢崌懱傪寢惉偟偨丅偙偺楢崌懱偺庱挿偑丄傕偲傕偲戝榓崙撿搶晹傪杮嫆偲偟偨庱挿偱丄斵傪拞妀偵擔杮楍搰偼乽摑堦乿偝傟偨丅偙偺崰偺嵟崅庱挿偵媮傔傜傟偨偺偼孯帠巜婗姱偲偟偰偺擻椡偺戩墇惈偩偭偨丅屲悽婭偵擖傝亀憊彂丒榒崙揱亁偵偁傞乽榒偺屲墹乿偺帪戙偵側傝丄乽榒崙揱乿偐傜偙偺帪戙偺墹尃偺宲彸偺偝傟曽偑塎偊傞丅懄偪乽憊彂乿偑榒墹乽捒乿偲乽嵪乿偺娫偵懕暱傪婰偝側偄揰偵墹壠偺暘楐丄岎懼偑悇掕偝傟傞丅偄偄姺偊傟偽偙偺帪戙偵偼嵟崅庱挿傪弌偡廤抍偑偄偔偮偐懚嵼偟偰偄偨偙偲偵側傞丅

仭屲悽婭偐傜榋悽婭偵偐偗偰恖柉巟攝僔僗僥儉偲偟偰敽憿乮偲傕偺傒傗偭偙乯丒晹柉乮傋偺偨傒乯惂偑惍偊傜傟偨丅楍搰傪乽戙昞乿偡傞嵟崅庱挿偲偟偰偺戝墹偲偦偺堦懓偵懳偡傞峷擺丒曭巇傪奺抧偺庱挿攝壓偺彅廤抍偵晧扴偝偣傞僔僗僥儉偱偁傞丅偙偺敽憿丒晹柉惂傪捠偠偰峷擺丒曭巇傪庴偗傞摿庩側廤抍偺屌掕壔丄偡側傢偪巟攝幰廤抍撪晹偺墹懓偲偄偆摿庩寣塼廤抍偑妋棫偟偨丅 仭屲悽婭偐傜榋悽婭偵偐偗偰恖柉巟攝僔僗僥儉偲偟偰敽憿乮偲傕偺傒傗偭偙乯丒晹柉乮傋偺偨傒乯惂偑惍偊傜傟偨丅楍搰傪乽戙昞乿偡傞嵟崅庱挿偲偟偰偺戝墹偲偦偺堦懓偵懳偡傞峷擺丒曭巇傪奺抧偺庱挿攝壓偺彅廤抍偵晧扴偝偣傞僔僗僥儉偱偁傞丅偙偺敽憿丒晹柉惂傪捠偠偰峷擺丒曭巇傪庴偗傞摿庩側廤抍偺屌掕壔丄偡側傢偪巟攝幰廤抍撪晹偺墹懓偲偄偆摿庩寣塼廤抍偑妋棫偟偨丅

仭榋丄幍悽婭偺墹尃宲彸偼丄墹懓偲偄偆寣塼廤抍撪偺堎曣孼掜巓枀偺娭學偵偁傞摨曣偺廤抍偺摨堦悽戙偲偄偆忦審傪廳帇偟偨墹尃宲彸尨棟偑偁偭偨丅偮傑傝巟攝憌偺崌堄偵傕偲偯偄偰偁傞堦掕偺悽戙偐傜戝墹偵憡墳偟偄恖暔傪師乆偵慖傃丄奩摉幰偑恠偒偨屻丄師偺悽戙偺戝墹偨傞恖暔傪媮傔傞偲偄偆傕偺偩偭偨丅偦偆偟偨尨棟偑搊応偟偨攚宨偵敽憿丒晹柉惂偺嫮壔丒奼廩偑偁傞丅敽憿丒晹柉惂偑慡崙揑偵奼廩偝傟傞偵廬偄丄戝墹偨傞幰偵偼偙偺惂搙傪岻傒偵摑屼偱偒傞擻椡偺廩幚搙偑婜懸偝傟傞傛偆偵側傞丅偦傟偼擭楊揑丒恖奿揑惉弉搙偵埶懚偡傞偲偙傠偑戝偱丄偙偙偵悽戙偲擭楊偵廳揰傪偍偄偨墹尃宲彸尨棟偑惍偊傜傟偰偄偭偨丅偙傟偑戝壔夵怴摉帪偺幍悽婭偺尰忬偩偭偨丅偟偨偑偭偰偙偺帪婜偵廫戙屻敿偩偭偨拞戝孼峜巕偵墹尃宲彸帒奿偑偁偭偨偲偼摓掙峫偊傜傟側偄偲偄偆偺偑挊幰偺寢榑偱偁傞丅

仭惓捈偄偭偰嬃偄偨丅尰嵼偺乽捈宯抝巕偺挿巕偵傛傞峜埵宲彸乿偑屆棃偐傜偺偛偔摉偨傝慜偺峜埵宲彸尨棟偺傛偆偵庴偗偲傔偰偄偨丅偦偆偟偨尨棟偑妋棫偡傞傑偱偵偼巟攝憌撪晹偺妺摗偲恖柉巟攝僔僗僥儉偺曄杄側偳偺悇堏偑偁偭偨偙偲傪妛弍揑偵夝偒柧偐偝傟偰偄偨丅乽墹尃偺悽戙撪宲彸偲偄偆尨懃乿偺傕偲偱偺乽壋枻偺曄乮戝壔夵怴乯乿偩偭偨偺偩丅挊幰偺巜揈偼廫暘擺摼惈偑偁傞偲庴偗偲傔偨丅

仭戞嘥復偱偼偙偺傎偐丄乽慼変巵偑墹尃傪櫽扗偟傛偆偲婇偰偨乿偲偄偆乽壋枻偺曄乿乮慼変壼埼丒擖幁嶦奞偺僋乕僨僞乕乯偺戝媊偵偮偄偰傕媈栤傪掓偟偰偄傞丅慼変巵偼丄偁偔傑偱墹尃偵埶懚丒婑惗偡傞懚嵼偲偟偰惗傑傟偨偙偲傪妛弍揑偵専徹偟丄墹尃偺懚嵼偺斲掕偼慼変巵帺恎偺帺屓斲掕偵偮側偑傞傕偺偩偲偄偆傢偗偱偁傞丅媣乆偵抦揑岲婏怱傪偄偭傁偄枮偨偝傟偨彂愋偵弌崌偭偨丅 |

|

仭戞嘦復乽墹尃偲摗尨巵偺楌巎乿傪撉傫偩丅乽拞戝孼偲姍懌偺嫮屌側庡廬娭學偑乮戝壔夵怴慜偺乯憗偄抜奒偐傜懚嵼偟丄偙傟偑丄僋乕僨僞乕偲偦偺屻偺惌嬊偺堦娧偟偨拞妀偱偁傝懕偗偨乿偲偄偆亀擔杮彂婭亁偺婰弎偵懳偡傞媈栤揰傪採帵偡傞偙偲偑偙偺復偺僥乕儅偱偁傞丅 仭戞嘦復乽墹尃偲摗尨巵偺楌巎乿傪撉傫偩丅乽拞戝孼偲姍懌偺嫮屌側庡廬娭學偑乮戝壔夵怴慜偺乯憗偄抜奒偐傜懚嵼偟丄偙傟偑丄僋乕僨僞乕偲偦偺屻偺惌嬊偺堦娧偟偨拞妀偱偁傝懕偗偨乿偲偄偆亀擔杮彂婭亁偺婰弎偵懳偡傞媈栤揰傪採帵偡傞偙偲偑偙偺復偺僥乕儅偱偁傞丅

仭乽拞戝孼峜巕偲拞恇乮摗尨乯姍懌偑拞怱偲側偭偰媨拞偱慼変擖幁傪埫嶦偟慼変巵傪柵傏偟偨屻丄拞戝孼偵傛偭偰戝壔夵怴偑抐峴偝傟偨乿丅偙傟偑亀擔杮彂婭亁亀摗尨壠揱亁傪尨巎椏偲偟偨捠愢偱偁傞丅偙偺嬝彂偵増偭偰亀彂婭亁偼戝壔夵怴偺庡栶擇恖偑帠審慜偺憗偄抜奒偐傜嫮屌側庡廬娭學偑偁偭偨偲偡傞丅偙偺揰偵偮偄偰偺媈栤傪掓偡傞偙偲偱丄昅幰偼拞戝孼偺戝壔夵怴庱杁幰愢偦偺傕偺偵傕媈栤傪掓偡傞丅

仭乽墹尃偲摗尨巵偺娭學偑丄拞戝孼偲姍懌偲偺娭學偵慿傞偲偄偆偺偼尨巎椏偺曇嶽庡懱偱偁偭偨摗尨拠杻楥乮姍懌偺慮懛乯偺庡挘偵夁偓偢媞娤揑側帠幚偲偼偄偄愗傟側偄丅巎幚偼揤抭揤峜乮拞戝孼乯偺屻宲憟偄偩偭偨恜怽偺棎偱偼丄姍懌巰屻偺拞恇乮摗尨乯巵偺屻宲幰偼攕傟偨戝桭峜巕懁偵偁偭偰巃庱偝傟偨丅廬偭偰彑幰偺揤晲揤峜乮戝奀恖峜巕乯偺帯悽偱偼拞恇巵偼墹尃偲偺娭學峔抸偼僛儘偐傜偺弌敪偩偭偨丅姍懌偺柡擇恖偑揤晲揤峜偺儈儊乮懁幒乯偵側偭偨偙偲偱摗尨巵偼偼偠傔偰墹尃偲偺恎撪揑娭學偑宍惉偝傟巒傔偨丅偦傟偼姍懌偺師抝丒晄斾摍偺戙偱偁傝丄偦偺娭學傪敪揥偝偣傞宍偱晄斾摍偼柡偺媨巕傪揤晲偺擇戙屻偺暥晲揤峜偺晇恖偵棫偰傞偙偲偑偱偒偨丅暥晲偲媨巕偺娫偵惗傑傟偨抝巕偑屻偺惞晲揤峜偵側傞丅墹尃偲摗尨巵偺摿庩側娭學偺婲揰偼丄晄斾摍偺戙偵傕偲傔傜傟傞傕偺偱丄姍懌偺戙偼偁偔傑偱偦偺朑夎傪側偡傕偺偱偁傞乿 仭乽墹尃偲摗尨巵偺娭學偑丄拞戝孼偲姍懌偲偺娭學偵慿傞偲偄偆偺偼尨巎椏偺曇嶽庡懱偱偁偭偨摗尨拠杻楥乮姍懌偺慮懛乯偺庡挘偵夁偓偢媞娤揑側帠幚偲偼偄偄愗傟側偄丅巎幚偼揤抭揤峜乮拞戝孼乯偺屻宲憟偄偩偭偨恜怽偺棎偱偼丄姍懌巰屻偺拞恇乮摗尨乯巵偺屻宲幰偼攕傟偨戝桭峜巕懁偵偁偭偰巃庱偝傟偨丅廬偭偰彑幰偺揤晲揤峜乮戝奀恖峜巕乯偺帯悽偱偼拞恇巵偼墹尃偲偺娭學峔抸偼僛儘偐傜偺弌敪偩偭偨丅姍懌偺柡擇恖偑揤晲揤峜偺儈儊乮懁幒乯偵側偭偨偙偲偱摗尨巵偼偼偠傔偰墹尃偲偺恎撪揑娭學偑宍惉偝傟巒傔偨丅偦傟偼姍懌偺師抝丒晄斾摍偺戙偱偁傝丄偦偺娭學傪敪揥偝偣傞宍偱晄斾摍偼柡偺媨巕傪揤晲偺擇戙屻偺暥晲揤峜偺晇恖偵棫偰傞偙偲偑偱偒偨丅暥晲偲媨巕偺娫偵惗傑傟偨抝巕偑屻偺惞晲揤峜偵側傞丅墹尃偲摗尨巵偺摿庩側娭學偺婲揰偼丄晄斾摍偺戙偵傕偲傔傜傟傞傕偺偱丄姍懌偺戙偼偁偔傑偱偦偺朑夎傪側偡傕偺偱偁傞乿

仭埲忋偑丄昅幰偺僥乕儅偵偮偄偰偺尒夝偺梫揰偱偁傞丅戞嘥復偱偺乽拞戝孼峜巕偑帠審慜屻偵偍偄偰桳椡側墹尃宲彸梊掕幰偩偭偨偺偐乿偲偄偆僥乕儅偱偺尒夝傎偳偺愢摼惈偵偼媦偽側偄偲偄偆偺偑姶憐偩偭偨丅摿偵戝壔夵怴慜偺憗偄抜奒偐傜偺乽拞戝孼偲姍懌偺嫮屌側庡廬娭學乿傊偺捈愙揑側媈媊偺愢柧偼側偄丅幚徹壜擻側巎椏偑側偄拞偱偼丄墹尃偲摗尨巵偺娭學偺惉棫夁掱傪椶悇偡傞偲偄偆尵傢偽忬嫷徹嫆偵傛偭偰偟偐岅傟側偄偺偩傠偆丅偲偼偄偊偦偆偟偨庤朄傪嬱巊偟偰傕帺恎偺壖愢傪棤晅偗偨偄偲偄偆昅幰偺擬堄偼傂偟傂偟偲揱傢偭偨丅 |

|

仭戞嘨復乽専徹丒壋枻偺曄--恖娫娭學--乿傪撉傫偩丅乽壋枻偺曄偵娭學偟偨恖乆偺幚憸傪扵傝憡屳偺娭學偵偮偄偰偺専徹傪捠偠偰丄偙偺帠審偺恀偺庡栶偑扤偩偭偨偺偐傪柧傜偐偵偟傛偆偲偄偆偺偑偙偺復偺僥乕儅偱偁傞丅俋俀暸偲嵟傕懡偄巻悢傪妱偄偨偙偺復偼丄偦偺僥乕儅偐傜偟偰挊嶌偺妀怱偲傕偄偆傋偒晹暘偱偁傞丅

仭偙偺復偱偼乽彂婭乿乽壠揱乿側偳偺尨帒椏偵婰偝傟偨乽壋枻偺曄乿偺搊応恖暔傂偲傝傂偲傝偺幚憸偑丄巵懓柤傗杮嫆抧偺抧柤側偳傪娭楢晅偗側偑傜抧墢丄寣墢偐傜恖娫娭學傪嵞峔惉偡傞偲偄偆庤朄偱夝偒柧偐偝傟傞丅偦傟偼拞恇姍懌偐傜巒傑偭偰懄埵屻偵岶摽揤峜偲側傞寉峜巕丄岶摽挬偺嵍戝恇丒垻晹撪乮憅掤乯恇杻楥丄慼変巵暘壠嬝偺慼変憅嶳揷愇愳恇杻楥丄擖幁嶦奞偺僋乕僨僞乕攈偺彨孯丒嫄惃恇摽懢丄岶摽揤峜懁嬤偺戝敽楡挿摽丄幚愴晹戉挿偲偟偰偺拞戝孼峜巕丄怴惌尃偺惌帯屭栤乮崙攷巑乯偺憁澾偲崅岦娍恖尯棟丄擖幁嶦奞偺巋媞偱偁偭偨嵅攲楡巕杻楥丄妺忛抰將梴楡栐揷丄奀將梴楡彑杻楥丄擖幁偺懷寱傪偼偢偝偣偨攐桪乮儚僓僆僊乯摍偺恖暔憸偱偁傞丅

仭偙偺復偺嵟屻偵庡戣偑乽傑偲傔乿偲偟偰師偺傛偆偵娙寜偵弎傋傜傟偰偄傞丅乽拞恇姍懌偼壨撪丒榓愹偵妱嫆偡傞攝壓偺摨懓傪捠偠丄榓愹崙榓愹孲偵媨傪傕偮寉峜巕傪庡恖偲偟偰憗偄抜奒偐傜巇偊偰偄偨乿乽寉峜巕偼悽戙丒擭楊傪廳帇偟偨墹尃宲彸偑峴側傢傟偰偄偨摉帪偵偍偄偰桳椡側戝墹岓曗偲偟偰傒偲傔傜傟偰偄偨乿乽乮忋婰偺乯僋乕僨僞乕偵嶲壛偟偨偙偲 偑柧傜偐側恖暔丄乮棯乯僋乕僨僞乕偵娭梌偟偨偙偲偑塎偊傞恖暔偺傎偲傫偳偑丄榓愹崙榓愹孲傗偦偺廃曈抧堟偵偦傟偧傟偺嫆揰傗惃椡傪桳偟丄偦偆偟偨抧墢傪捠偠偰寉峜巕偲偺娫偵壗傜偐偺愙揰傪傕偭偰偄偨乿乽僋乕僨僞乕惌尃偼丄乮棯乯旘捁偐傜擄攇偵弌偰丄偦偙偵憇戝側擄攇挿暱朙嶊媨傪憿塩偡傞丅乮棯乯偙傟偼僋乕僨僞乕傪婲偙偟偨恖乆偺懡偔偺杮嫆偑擄攇偵掱嬤偄榓愹丒壨撪抧曽偵偁偭偨偙偲偑戝偒偔娭學偟偰偄傞丅乮棯乯斵傜偺惃椡寳撪偵偦偺惌尃偺埿梕傪屩帵偡傞戝墹媨傪寶愝偟偨乿乽偙傟傜偺偙偲偐傜丄捠愢偱偼拞戝孼丒姍懌庡廬偺堿偵捛偄傗傜傟偰偄偨寉峜巕偦偺恖偙偦丄亀壋枻偺曄亁偺恀偺庡栶偱偁偭偨偲抐掕偱偒傞乿丅 偑柧傜偐側恖暔丄乮棯乯僋乕僨僞乕偵娭梌偟偨偙偲偑塎偊傞恖暔偺傎偲傫偳偑丄榓愹崙榓愹孲傗偦偺廃曈抧堟偵偦傟偧傟偺嫆揰傗惃椡傪桳偟丄偦偆偟偨抧墢傪捠偠偰寉峜巕偲偺娫偵壗傜偐偺愙揰傪傕偭偰偄偨乿乽僋乕僨僞乕惌尃偼丄乮棯乯旘捁偐傜擄攇偵弌偰丄偦偙偵憇戝側擄攇挿暱朙嶊媨傪憿塩偡傞丅乮棯乯偙傟偼僋乕僨僞乕傪婲偙偟偨恖乆偺懡偔偺杮嫆偑擄攇偵掱嬤偄榓愹丒壨撪抧曽偵偁偭偨偙偲偑戝偒偔娭學偟偰偄傞丅乮棯乯斵傜偺惃椡寳撪偵偦偺惌尃偺埿梕傪屩帵偡傞戝墹媨傪寶愝偟偨乿乽偙傟傜偺偙偲偐傜丄捠愢偱偼拞戝孼丒姍懌庡廬偺堿偵捛偄傗傜傟偰偄偨寉峜巕偦偺恖偙偦丄亀壋枻偺曄亁偺恀偺庡栶偱偁偭偨偲抐掕偱偒傞乿丅

仭偁偲偑偒偵乽抐曅揑側巵懓柤傗抧柤側偳傪捠偟偰屆戙巎偺偝傑偞傑傪嵞峔惉偟偰偄偔偲偄偆帇揰偲庤朄乿傪愭恖偺妛幰偵妛傫偩偲婰偝傟偰偄傞丅暔徹偺嬌抂偵彮側偄屆戙偵偁偭偰巎幚傪偦偆偟偨庤朄偱夝偒柧偐偡偙偲偼晄壜旔偺塩傒偩傠偆丅偦傟偵偟偰傕悇棟彫愢揑側柺敀偝偼偁傞偵偟偰傕丄朿戝側暥專傪鉱枾偵徻嵶偵崻婥傛偔摉偨偭偰偄偔嶌嬈偱偁傞丅巹偨偪偼偦偆偟偨塩傒偺惉壥傪偙偺彂愋偐傜偄偲傕梕堈偵嫕庴偟偰偄傞丅 |

|

仭戞嘩復乽専徹丒壋枻偺曄--敪惗偲揥奐--乿傪撉傫偩丅挊幰偼乽拞戝孼偲姍懌傪拞怱偲偟偨亀壋枻偺曄亁偲偄偆僋乕僨僞乕偲偦偺屻偺亀戝壔夵怴亁偺幚峴乿偲偄偆捠愢偵懳偟師偺揰偐傜斀榑偟偨丅懄偪乽廫戙屻敿偩偭偨拞戝孼偵墹尃宲彸帒奿偑偁偭偨偲偼摓掙峫偊傜傟側偄乿乽姍懌偺師抝丒晄斾摍偺戙偐傜巒傑傞墹尃偲摗尨巵偺摿庩側娭學偐傜丄夵怴摉帪偺拞戝孼偲姍懌偺庡廬娭學偼憐掕偱偒側偄乿偲榑偠丄偦偺忋偱捈屻偵懄埵偟偰岶摽揤峜偲側偭偨寉峜巕偙偦乽壋枻偺曄乿偺拞怱恖暔偩偭偨偲抐偠傞丅慜復傑偱偺偙偆偟偨揥奐傪摜傑偊偰丄戞嘩復偱偼挊幰偺撈帺偺帇揰偐傜乽僋乕僨僞乕偺攚宨偲恀憡乿偑岅傜傟傞丅

仭帠審偺攚宨偵偼悇屆掗埲棃偺擇恖栚偺彈掗偱偁傞峜嬌掗偺墹尃忳埵栤戣偑偁偭偨偲榑偠傞丅杮棃丄墹尃宲彸帪偺崿棎杊巭偺埨慡曎偱偁偭偨彈掗偺栶妱傝偑丄悇屆掗偺梊憐奜偵挿婜壔偟偨嵼埵偵傛偭偰丄桳椡屻宲幰偨偪偑憡師偄偱憗惱偟丄崿棎傪彽偔寢壥偲側偭偨丅偙偺擇戙慜偺彈掗偺墹尃宲彸帪偺崿棎傪庴偗偰丄峜嬌掗偼懄埵摉弶偐傜乽忳埵乿偲偄偆廳偄壽戣傪晧偭偰偄偨丅懄埵摉帪丄桳椡側峜埵宲彸幰偵偼巐恖偺峜巕偑偄偨丅塜屗峜巕乮惞摽懢巕乯偺挿巕丒嶳攚戝孼墹丄峜嬌掗偺摨曣掜丒寉峜巕丄槷柧揤峜偺峜巕偱桞堦偺慼変巵偺寣傪堷偔屆恖戝孼峜巕丄屆恖戝孼偺堎曣掜丒拞戝孼峜巕偱偁傞丅

仭峜嬌擇擭乮俇係俁擭乯丄屆恖戝孼傪梚偡傞慼変擖幁偺惃椡偲寉峜巕傪梚偡傞惃椡偑嶳攚戝孼墹傪廝偄帺奞偵捛偄崬傓丅巟攝憌撪偺椉惃椡偵傛傞忳埵偵岦偗偨戞堦曕偱偁偭偨丅偙傟偵傛傝摉帪墹尃宲彸偵偼庒偡偓傞拞戝孼傪彍偗偽忳埵偺懳徾幰偼寉峜巕偲屆恖戝孼峜巕偺擇恖偵峣傝崬傑傟偨丅師偵梊掕偝傟偨偺偼丄椉攈偺偄偢傟偑偳偺傛偆偵峜嬌掗偐傜忳埵傪庴偗傞忦審傪偮偔傝弌偡偐偲偄偆偙偲偩偭偨丅偦傟偼寉峜巕攈偵傛偭偰岻傒偵愭庤傪懪偨傟傞偙偲偵側偭偨丅

仭埲壓偼丄挊幰偺岅傞壋枻偺曄偺揯枛偺奣梫偱偁傞丅乽峜嬌巐擭乮俇係俆擭乯俇寧侾俀擔丄屆恖戝孼偲慼変擖幁偼峜嬌掗偐傜旘捁斅奧媨偵彽廤傪庴偗偨丅擇恖偑乽戝揳乿偵擖傞偲撍擛悢柤偺巋媞偑嶦摓偟擖幁偼嶴嶦偝傟傞丅偐傠偆偠偰屨岥傪扙偟偨屆恖戝孼偼媨偺偁傞戝巗偵摝偘婣傞丅屆恖戝孼傪庢傝摝偑偟偨傕偺偺丄擖幁嶦奞偵惉岟偟偨僋乕僨僞乕攈偼丄峜嬌掗偲寉峜巕傪敽偄旘捁帥偵擖傝杮恮偲偡傞丅擖幁偺晝丒壼埼偼斀寕偺婙報偲側傞屆恖戝孼偲偺楢棈偡傜偲傟側偄傑傑娒妧壀偺揁戭偱巟帩惃椡偵傛傞晲憰傪嫮壔偡傞丅僋乕僨僞乕攈偼彨孯丒嫄惃恇摽懢傪娒妧壀偵攈尛偟丄屆恖戝孼偑婲偮婥攝偺側偄偙偲傪嫮挷偟壼埼墖岇偺柍塿傪椡愢偡傞丅壼埼恮塩偼摦梙偟棧扙偡傞傕偺偑懕弌偟丄偁偭偗側偔孯恮偼姠夝偡傞丅梻侾俁擔丄屆恖戝孼偼旘捁帥偱僋乕僨僞乕攈偺尒庣傞拞丄敮傪棊偲偟弌壠偡傞丅屆恖戝孼偺弌壠偲偄偆寛掕揑側曬傪暦偒丄壼埼偼堦懓傕傠偲傕帺寛偡傞丅梻侾係擔憗挬丄峜嬌掗偲寉峜巕偼旘捁斅奧媨偵栠傝丄梊掕偳偍傝寉峜巕偺懄埵楃傪幏傝峴偭偨乿丅 仭埲壓偼丄挊幰偺岅傞壋枻偺曄偺揯枛偺奣梫偱偁傞丅乽峜嬌巐擭乮俇係俆擭乯俇寧侾俀擔丄屆恖戝孼偲慼変擖幁偼峜嬌掗偐傜旘捁斅奧媨偵彽廤傪庴偗偨丅擇恖偑乽戝揳乿偵擖傞偲撍擛悢柤偺巋媞偑嶦摓偟擖幁偼嶴嶦偝傟傞丅偐傠偆偠偰屨岥傪扙偟偨屆恖戝孼偼媨偺偁傞戝巗偵摝偘婣傞丅屆恖戝孼傪庢傝摝偑偟偨傕偺偺丄擖幁嶦奞偵惉岟偟偨僋乕僨僞乕攈偼丄峜嬌掗偲寉峜巕傪敽偄旘捁帥偵擖傝杮恮偲偡傞丅擖幁偺晝丒壼埼偼斀寕偺婙報偲側傞屆恖戝孼偲偺楢棈偡傜偲傟側偄傑傑娒妧壀偺揁戭偱巟帩惃椡偵傛傞晲憰傪嫮壔偡傞丅僋乕僨僞乕攈偼彨孯丒嫄惃恇摽懢傪娒妧壀偵攈尛偟丄屆恖戝孼偑婲偮婥攝偺側偄偙偲傪嫮挷偟壼埼墖岇偺柍塿傪椡愢偡傞丅壼埼恮塩偼摦梙偟棧扙偡傞傕偺偑懕弌偟丄偁偭偗側偔孯恮偼姠夝偡傞丅梻侾俁擔丄屆恖戝孼偼旘捁帥偱僋乕僨僞乕攈偺尒庣傞拞丄敮傪棊偲偟弌壠偡傞丅屆恖戝孼偺弌壠偲偄偆寛掕揑側曬傪暦偒丄壼埼偼堦懓傕傠偲傕帺寛偡傞丅梻侾係擔憗挬丄峜嬌掗偲寉峜巕偼旘捁斅奧媨偵栠傝丄梊掕偳偍傝寉峜巕偺懄埵楃傪幏傝峴偭偨乿丅

仭挊幰偼丄偙偺乽壋枻偺曄乿偑変偑崙偺墹尃憟扗偲偄偆巟攝奒媺偺尃椡摤憟偺楌巎偺尨宍偲傒傞丅暯帯偺棎偱暯惔惙偑屻敀壨忋峜傪尮媊挬偐傜扗偄曉偡偙偲偱媡揮彑棙偟偨偙偲丄搒棊偪傪梋媀側偔偝傟偨暯巵堦栧偑梒偄埨摽揤峜傪梚偟偨偙偲丄捁塇暁尒偺愴偄偱枊晎孯偑乽嬔婙乿傪慜偵柍巆側攕杒傪媔偟偨偙偲側偳丄乽嬍乿偺憟扗傪傔偖傞尃椡摤憟偺尨宍偱偁傞丅偦傟偼乽壋枻偺曄乿偑丄偦偺捈屻偵峴傢傟偨乽戝壔夵怴乿偲偄偆崙惌夵妚傪栚揑偲偟偰偄偨偲偄偆乽彂婭乿偺婰弎偵傕偲偯偔捠愢傊偺斀榑偺桳椡側崻嫆偱傕偁偭偨丅 |

|

仭寢復乽亀壋枻偺曄亁偺偁偲偵偔傞傕偺乿傪撉傫偩丅旕忢偵嫽枴怺偄擇偮偺婰弎偑偁偭偨丅傂偲偮偼帠審傪惗傒偩偡偙偲偵側偭偨摉帪偺搶傾僕傾忣惃偵偮偄偰榑偠偨傕偺偩丅崱傂偲偮偼変偑崙巎忋弶傔偰偺乽忳埵乿傪幚尰偝偣偨攚宨偵戝墹傊偺峷擺丒曭巇偺娭學偺幙揑揮姺偲偄偆崙撪帠忣偑偁偭偨偲偄偆巜揈偩丅

仭摉帪丄搶傾僕傾偼師偺傛偆側忣惃偵偁偭偨丅乽搨偲崅嬪楉偺懳棫偼慡柺愴憟偺婋婡傪偼傜傒丄奐愴慜栭偺崙嵺揑嬞挘偼丄挬慛嶰崙乮崅嬪楉丄昐嵪丄怴梾乯偱昿敪偡傞惌曄偲撪棎偲側偭偰偁傜傢傟偨丅偦偆偟偨寖曄偡傞崙嵺忣惃偵懳墳偟丄崙撪偺巟攝憌傪嫮椡偵寢廤偱偒傞恖奿丒帒幙傪旛偊偨戝墹偺梚棫偼巟攝憌慡懱偺擮婅偡傞偲偙傠偩偭偨丅乮棯乯忳埵偑梊掕偝傟偰偄傞彈掗偼晄埨掕嬌傑傝側偄懚嵼偩偭偨丅乮棯乯偟偐傞傋偒恖暔傪戝墹偵棫偰傞偙偲偑丄搶傾僕傾偺摦棎偺拞偱巟攝憌慡懱偺棙塿傪庣傝敳偔桞堦偺摴偩偭偨乿丅僋乕僨僞乕寛峴偺攚宨偺傂偲偮偵摉帪枾愙偵宷偑偭偰偄偨搶傾僕傾彅崙偺忣惃偑傕偨傜偡婋婡姶傪巜揈偟偨傕偺偱愢摼椡偺偁傞榑巪偩偭偨丅 仭摉帪丄搶傾僕傾偼師偺傛偆側忣惃偵偁偭偨丅乽搨偲崅嬪楉偺懳棫偼慡柺愴憟偺婋婡傪偼傜傒丄奐愴慜栭偺崙嵺揑嬞挘偼丄挬慛嶰崙乮崅嬪楉丄昐嵪丄怴梾乯偱昿敪偡傞惌曄偲撪棎偲側偭偰偁傜傢傟偨丅偦偆偟偨寖曄偡傞崙嵺忣惃偵懳墳偟丄崙撪偺巟攝憌傪嫮椡偵寢廤偱偒傞恖奿丒帒幙傪旛偊偨戝墹偺梚棫偼巟攝憌慡懱偺擮婅偡傞偲偙傠偩偭偨丅乮棯乯忳埵偑梊掕偝傟偰偄傞彈掗偼晄埨掕嬌傑傝側偄懚嵼偩偭偨丅乮棯乯偟偐傞傋偒恖暔傪戝墹偵棫偰傞偙偲偑丄搶傾僕傾偺摦棎偺拞偱巟攝憌慡懱偺棙塿傪庣傝敳偔桞堦偺摴偩偭偨乿丅僋乕僨僞乕寛峴偺攚宨偺傂偲偮偵摉帪枾愙偵宷偑偭偰偄偨搶傾僕傾彅崙偺忣惃偑傕偨傜偡婋婡姶傪巜揈偟偨傕偺偱愢摼椡偺偁傞榑巪偩偭偨丅

仭堦曽偱挊幰偼乽壋枻偺曄乿偼変偑崙偱弶傔偰乽忳埵乿傪幚尰偟偨偲偄偆揰偱墹尃宲彸偺楌巎忋丄夋婜揑側偱偒偛偲偩偭偨偲巜揈偡傞丅乽廬棃丄戝墹偵傛偭偰宲彸偝傟傞墹尃偺撪梕偼丄戝墹偵懳偡傞屄乆偺峷擺丒曭巇娭學偺廤愊偩偭偨偨傔丄偙傟傜傪屄乆偵戝孼傗戝岪偵暘彾偝偣傞偙偲偼偁偭偰傕丄堦妵偟偰懠幰偵埾忳偡傞偙偲偼崲擄偩偭偨丅偲偙傠偑丄忳埵傪婇夋丒峔憐偱偒偨偲偄偆偙偲偼丄戝墹偵廤拞偝傟偨峷擺丒曭巇偺彅娭學傪戝墹惗懚拞偵戝墹偐傜堷偒棧偟丄懠幰偵埾忳偡傞偙偲偑壜擻偵側偭偰偄偨偙偲傪堄枴偡傞丅偦傟偼丄峷擺丒曭巇偺彅娭學偺廤崌懱偱偁傞敽憿丒晹柉惂帺懱偑惂搙揑偵敪揥偺嬌偵払偟丄偦偺撪晹夵妚側偔偟偰偼懚懕偑崲擄偵側偭偰偄偨偙偲傪塎傢偣傞乿丅忳埵幚尰偺攚宨偵摉帪偺宱嵪峔憿偲偄偆惌尃婎斦偦偺傕偺偺曄壔傪尒悩偊偨巜揈傕傑偨擺摼惈偺崅偄榑巪偩偭偨丅

仭挊嶌偺嵟屻偺暥復傕傑偨報徾揑偩偭偨丅乽亀壋枻偺曄亁偺慜屻丄楍搰奺抧偺庱挿憌偺捀揰偵埵抲偡傞墹尃偼丄敽憿丒晹柉惂偺夝懱傪敆傜傟偰偄偨丅墹尃偼丄敽憿丒晹柉惂傪峔惉偟偨奺媺庱挿憌偺奒媺揑側棙奞傪挷惍偟丄斵傜傪椞堟揑偵曇惉偟偰偄偔偙偲傪捠偠丄庱挿攝壓偺擾柉屄乆恖偵懳偟丄弶傔偰杮奿揑偵巟攝偺庤傪偺偽偟巒傔偨偺偱偁傞丅幍悽婭枛偵偼乽帯揤壓戝墹乿夵傔亀擔杮揤峜亁偑丄庱挿攝壓偺擾柉堦恖堦恖偺慜偵丄偼偠傔偰丄偦偺巔傪偁傜傢偡偙偲偵側傞乿丅挊幰偑挊嶌偺拞偱揤峜偺偙偲傪堦娧偟偰乽戝墹乿偲婰弎偟偰偄偨強埲偱偁偭偨丅偦傟偼偁偔傑偱巎幚傪捛偄媮傔媞娤惈偲偄偆僗僞儞僗偵揙偡傞妛幰偲偟偰偺徉帩傪巚傢偣偨丅

仭俁侽侽暸偺怴彂斉偺挊嶌傪擇搙撉傒曉偟偨丅楌巎妛偲偄偆僕儍儞儖偺杮幙偺堦抂傪奯娫尒偨婥偑偟偨丅桞堦怱巆傝偼丄戞嶰復偺枛旜偵乽僋乕僨僞乕偺拞怱恖暔偩偭偨偼偢偺寉峜巕偑丄側偤庡栶偺嵗偐傜揮棊偟偨偺偐丅偦偺夞摎傕僋乕僨僞乕偺敪惗偲揥奐傪専徹偟丄亀壋枻偺曄亁偺巎幚傪堷偒弌偡偙偲偵傛偭偰摼傜傟傞偼偢偱偁傞乿偲偟偰丄偦偺嫽枴怺偄僥乕儅傪師復偵怳傜傟偨傕偺偺丄戞巐復偱偼偳偙偵傕偦偺夞摎傪摼傜傟側偐偭偨揰偩偭偨丅 |