オプショナルツアー「柳生の里」

柳生藩家老 小山田主鈴の甲冑

さて、信貴山にて「人類最大の偉大なる発見」を成し遂げた我々であったが、

さすがに時間が余ってしまった。

そこで、「大和郡山にでも行って豊臣秀長殿の城でも見てくるか…」と思っていたのであるが

突然、鈴木大納言博士がのたまわられた。

「柳生の里に行って、柳生石舟斎と決闘をしたい」

その勇気ある大納言博士のお言葉に、左衛門佐ともーかと こーへいちゃんは

いたく感動し、大納言博士のいわゆる「セコンド」として柳生の里に向かっていったのであった。

ここで柳生一族について少しばかりの解説を試みたい。

・「柳生石舟斎と柳生新陰流」

柳生石舟斎宗厳は戦国末期、上泉伊勢守について親しく新陰流の秘伝を授けられ

新たに無刀の術を極め、柳生新陰流を創始した。

その子五男、但馬守宗矩は将軍家の兵法指南役として秀忠・家光に柳生新陰流を教授し

将軍側近をつとめ、一万石余で大名の列に加わり、後に大目付の要職についた。

宗矩は更に沢庵禅師について禅の修行をつみ、剣禅一如の崇高な剣の道の境地を開いた。

宗矩の長男十兵衛は文武両道に優れた一世の剣豪である。

諸国漫遊の旅に出て各地を遍歴する事10年、柳生に帰って道場を開き、全国の門弟

一万三千六百余人を教え、柳生新陰流の奥義「月の抄」を書き残している。

さて、まるで かのF1ドライバー アイルトンセナのようなこーへいちゃんの

素晴らしいドライビングテクニックによりなんとか日暮れ前に柳生の里に

我々は辿り着くことができた。

信貴山も柳生の里も同じ奈良県ではあるが、やたらと遠かったような気がする。

さて、我々が柳生の里に着いてまず足を運んだのが旧柳生藩家老屋敷である。

旧柳生藩家老屋敷にて少し緊張の面持ちのある鈴木大納言博士

で、余談であるが、この屋敷の主は家老 小山田主鈴であった。

「小山田… どこかで聞いた名だなあ」と思っていたら、なんと、かの武田信玄の

家来であった小山田家の家系であるそうな。

(尤も、最後には武田勝頼を裏切ってしまったが)

そして、この家老屋敷、実は昭和39年に 作家 山岡荘八氏が所有され、

この屋敷で昭和46年度のNHK大河ドラマ「春の坂道」の構想が練られたそうである。

さて、家老屋敷にて、柳生石舟斎が山の奥で修行を積んでいるという情報を

手に入れ、早速、かの修行の地である一刀石のある場所へ向かった。

そこで我々は驚くべきものを発見した!!

岩が剣で真っ二つに割られていたのである!

あまりの凄さに驚きを隠せない左衛門佐ともーか氏の図

上の写真は一刀石という名の直径約7mもある石であるが、

何と石の中央から真っ二つに剣で割られているのである!

目撃者の証言によれば、我々が辿り着く寸前まで、柳生石舟斎殿はこの地で

修行をされていたが、そこに天狗が現れ(鞍馬天狗ではなかったそうっだ)

柳生石舟斎殿と対決をした。

その際、天狗を一刀のもとに切り捨てたと思ったが、刀はその場にあった巨石を

真っ二つに割っていたということである。

我々が到着した頃には既に遅し、柳生石舟斎殿は天狗を追いかけて彼方まで去って行って

しまったそうである。

実際、対決を逃した鈴木大納言博士は無念であったことであろう…

今回、残念ながら柳生石舟斎殿にはお会いすることができなかったが、

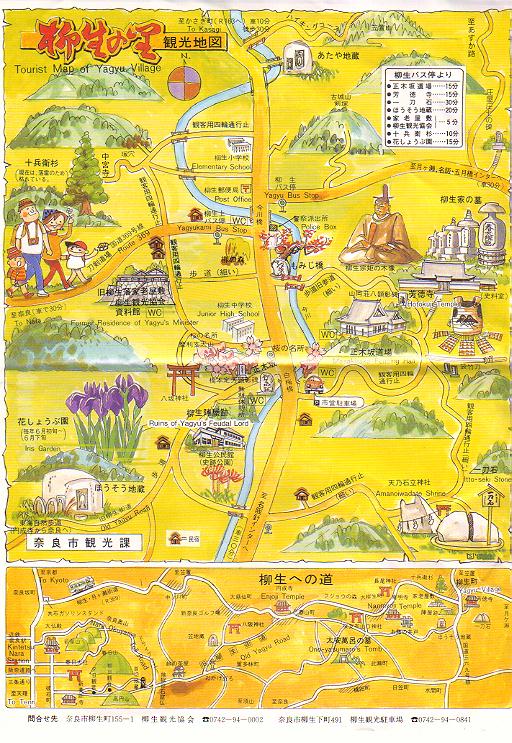

下記に柳生の里の地図を載せておくので、腕に自信のある方々は

これをたよりに柳生石舟斎殿を訪ねて頂きたい。

返り討ちにあう事は必須だろうが…

信貴山&柳生の里への旅を終えて、次回のネタは一体何にしようかと思い悩む

今日この頃である。

![]()