| ●データ、△引用。シェイクスピアの映画化だけでなく、関係する映画もとりあげる。

歌劇『ファルスタッフ』 池田博明 ヴェルディの歌劇『ファルスタッフ』は、シェイクスピアの『ウィンザーの陽気な女房たち』『ヘンリー四世』に登場するファルスタッフを主役にすえたヴェルディ晩年のオペラである。ショルティ指揮、バキエ主演のビデオ、カラヤン指揮、タッディ主演のLD(またはビデオ)やレヴァイン指揮のメトロポリタン歌劇場のLDがある。オーソン・ウェルズ主演・脚色・監督の『フォルスタッフ(深夜の鐘声)』(1966)は傑作。この映画の紹介は史劇の方のページに載せた。 (1)バキエ主演、ショルティ指揮の『ファルスタッフ』 (1979年制作、舞台の記録ではなく、オペラ映画として撮影された作品である)。ライナーノーツは高崎保男。 ●ガブリエル・バキエ(Br、ファルスタッフ)、リチャード・スティルウェル(Br、フォード)、マックス・ルネ・コソッティ(T、フェントン)、カラン・アームストロング(S、アリーチェ・フォード夫人)、ユッタ・レナーテ・イーロフ(S、ナンネッタ)、シルヴィア・リンデンストランド(Ms、ページ夫人)、マルタ・シルマイ(A、クイックリー夫人)、ジョン・ラニガン(T、医師ケイアス)、ペーター・マウス(T、バルドルフォ)、ウルリック・コールド(Bs、ピストラ)、ウィーン楽友協会合唱団、合唱指揮ノルベルト・バラッチュ、ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団、シェーネベルガー少年合唱団。 演出ゲッツ・フリードリッヒ、指揮サー・ゲオルグ・ショルティ、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団。 △台本のボイートはシェイクスピアの原作『ウィンザーの陽気な女房たち』5幕23場を、3幕6場のオペラにまとめている。登場人物も大幅に整理され、明確化しているが、主な点はページ夫人の娘アンが、オペラではフォード家の娘となっており、ドクター・ケイアスの召使クイックリー後家が、オペラではクイックリー夫人としてページ、フォード夫人と肩を並べている。ファルスタッフの部下三人のうち、オペラではニムが姿を消して二人となり、アンの求婚者スレンダーも省略され、ケイアスのみになっている。 (2)タッディ主演、カラヤン指揮の『ファルスタッフ』 小畑恒夫の評をレコード芸術1993年9月号から抜粋。 ●ジュゼッペ・タッディ(ファルスタッフ)、ロランド・パネライ(フォード)、フラシスコ・アライサ(フェントン)、ピエロ・デ・パルマ(T、カイウス)、ハインツ・ツェドニック(バルドルフォ)、フェデリコ・ダヴィア(ピストラ)、ライナ・カバイヴァンスカ(フォード夫人アリーチェ)、ジャネット・ベリー(ナンネッタ)、トウルデリーゼ・シュミット(ペイジ夫人)、クリスタ・ルードウィッヒ(Ms,クイックリー夫人)他。 演出ヘルベルト・フォン・カラヤン。カラヤン指揮ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団、ウイーン国立歌劇場合唱団・バレエ団。ソニー・クラシカル 1982年収録(ザルツブルク祝祭大劇場。120分)。 △ジュゼッペ・タッディはNHKが招聘した第一回イタリア・オペラの『ファルスタッフ』で、素晴らしい演唱を披露したーと語られるが、なにせ遠い1956年のこと。(中略) さて、このタッディは六十六歳である。かつて来日した四十歳の頃に、おそらく朗々と鳴り響いていたであろう声は聞かれないが、呼吸法の比類ない柔軟さは健在なので、声量が減っても表現は非常に多彩だ。フォルテはもちろん、ピアノもメッツア・ヴォーチエも、発声の模範のようにすべて完璧に息で支えられいるために、その声は雄弁に人間の感情を物語っている。もうひとつ胸がすくほど痛快なのは、タッディのファルスタッフはかなりの悪漢であることだ。「愛すべきおいぼれ」というよりは、シェイクスピアのファルスタッフのような「ならずもの」。とっても元気な無頼漢なのだ。 画面から凄さが一度にあふれ出てきたわけだから、しばらくは半分口を開けて、ただただタッディの神技を見つめるばかり。カメラもちゃんとタッディを追ってくれる。とくにその表情を。二人の子分に「名誉だと!」と問い返すとき、ずぶぬれの身体を乾かしながら「ひどい世の中だ!」と毒突くとき、あるいはクイックリー夫人の言葉を「二時から三時の間」とおうむ返しに繰り返すとき・・・いや、こういう羅列は意味をなさないなあ。だって、タッディの表情が、ファルスタッフを離れて役者自身の表情になることは、カーテン・コールのときしかないんだもの。 芸術的頂点に達したタッディがカラヤンのような指揮者の棒で『ファルスタッフ』を演じられたこと、そしてその演奏が映像とともに記録されたことは、タッディにとってもだが、それ以上にわれわれにとって非常に幸せなことだ。おそらくこのLDは貴重な財産として歴史に残るだろう。ここでのカラヤンの演奏を、ややドイツ的に渋いと表現するのは正しくないだろう。確かに七十四歳のカラヤンの音楽は躍動感には乏しいかもしれない。それは、ときおり画面に映し出される彼のやわらかい表情そのままに、やや穏やかに流れ、あるいは跳ね回る。しかし、その穏やかさの向こうにあるのは、優しさだ。老人はもう一人の老人、六十六歳のやんちゃなイタリア人、タッディ=ファルスタッフを優しく見守っているのだろう。 ファルスタッフはまたアンサンブル・オペラでもあるから、共演者の質がそろっていなければならないが、その点でもこの演奏は幸せだ。カヴァイヴァンスカのアリーチェ、ルートヴィッヒのクイックリー夫人、パネライのフォード、彼らはヴェテランならではの個性を発散しながら、それぞれの役柄を好演している。アライサとペリーの若いカップルやそのほかのソリストたちも、カラヤンの掌の中で生き生きと最良の歌を歌っている。 カメラ・ワークはやや個人を追いすぎるために、全体が見えにくくなる傾向はあるが、そのためにタッディの演唱を堪能できることを考えると不満はない。ウインザーの森の場面でも全体が見えにくく、またアップになるためだろう、ある部分では妖精や小悪魔たちのグロテスクさが不必要に強調されてしまうが、それもこの素晴らしいLDの価値を、わずかに減ずるものではない。 (3)レヴァイン指揮、ゼッフィレッリ演出の歌劇『ファルスタッフ』 堀内修評、1995年10月号レコード芸術から △ゼッフィレッリといえば、オペラ演出の「巨匠」ということになっている。でもそれは一般的な評価だ。最近増えてきた先端的上演を好む人たちにとっては、保守の権化、過去の遺物と、冷たく突き放される演出家だろう。「やれやれ、大先生の演出ですね。遠慮させていただきましょう」。 そしてメトロポリタン・オペラといえば、スカラ座やウイーン国立歌劇場と並ぶ世界最高の歌劇場のひとつ。でもそれは一般的な評価で、オペラの現代的上演に関心のある向きには、古めかしい、大衆的路線の、金持ち婦人たちも安心できる、娯楽オペラのメッカに過ぎない。 さらに、指揮者がレヴァインで、歌手にフレーニやホーンが加わっているとなれば、この『ファルスタッフ』が、メト得意の、「豪華な」写実的な舞台によるエンタテインメント版上演だと想像がつく。レヴァインはいまのメト路線を、こしらえたとはいわないまでも、積極的に推進した中心人物だし、すでに名声ある、あり過ぎる、ちょっと疲れ気味の大歌手を揃えた配役こそ、十九世紀以来のメトの伝統ってものだ。 予測は外れない。外れないのだけれどメト味ヴェルディに引き込まれる。ここまでやればいっそピタッと決まってしまうということか。 まずゼッフィレッリの演出だ。むろん新機軸を打ち出しているわけじゃないのだが、やっぱりうまいんですね。ファルスタッフが手下を追い出すあたりからおやっ、と思い、第二幕のドタバタでは、ついうなずき、という具合。終幕の公園の場も、群衆を扱わせたら天下一品というのを思い出す。ファルスタッフをこらしめる変装の一団が登場するとき、あまり洗練されているとは思えないメトの聴衆が拍手したりするのだけれど、気持ちはわかるのだ。 そういえばゼッフィレッリは、若いころシェイクスピアの演出で名を上げたんだった。映画の出世作・代表作も『ロミオとジュリエット』だ。ファルスタッフの演説を受けるフォード氏、手紙を見せ合う女性たちと、とにかく言葉や歌への反応が、どの場面でも誇張なくちゃんと演出されていて、ついゼッフィレッリを見直し、シェイクスピア劇としての骨組みがしっかりつくられた『ファルスタッフ』を味わうことになる。 レヴァインの指揮がまたうまい。たとえばリッカルド・ムーティがやるような鋭い切れ込みはないし、小澤征爾がやるような精緻な仕上げもしないのだけれど、表情に富んでいる。『ファルスタッフ』がこんなに易々として聞こえるなんて、滅多にありません。喜劇とはいえ深い味を持ったヴェルディ最後の傑作で、一四〇〇年のオペラの歴史の頂点を築く一大金字塔、みたいなかまえはまったくない。レヴァインこそ、そういう怖れを知らぬ指揮者に違いない。あるいはモーツアルトだろうが、ヴェルディだろうが、崇拝しないのがレヴァインなのだろう。となると『ファルスタッフ』は、深遠な、とか味わい深い、といったもっともらしい形容なしの、喜劇!になる。えっ、それじゃいけないの? いやいや、けっこうでございますよ。  「この世は皆冗談」のフーガが終わって幕がおりると、笑顔と一緒に深いため息をつくのが普通じゃないかと思うが、これなら本当に、よかったよかったと満足できる。大体幕切れの「フーガ・ブッファ」が、聴く者に緊張を強いない。レヴァインは「芸術」が陰気な顔をのぞかせるのに我慢ならないんじゃないだろうか? 引き込まれる理由のひとつは、いうまでもなく、よく揃った歌手の力だ。フレーニのフォード夫人は、そりゃまあいいでしょうよ、と思っていても、本当に、少々トウは立っても、こんなに柔らかく機敏なアリーチェはいないぞ、と力強く肯定したくなる。驚いたのはマリリン・ホーン(クイックリー夫人)で、声も声の演技も、衰えていないというか、ますます充実しているというか、存在感いっぱい。実をいえば女声ではバーバラ・ボニーのナンネッタがなかなかすばらしく、客席の反応もいいのだが、それを大っぴらにできず、フレーニさんホーンさんの威力にはかないませんよ、と言わされてしまう。ま、それが大歌手の威力ってものでしょう。 もしもファルスタッフが強く望まれるヒーローだとしても、こんなに見事に望ましいファルスタッフ像、誰もが納得するファルスタッフ像は、あまり他に類が無い、というのがポール・プリシュカのファルスタッフだ。つまり新鮮さや斬新な解釈はなく、まさに伝統的なのだが、それを、多分演出のゼッフィレッリと、プリシュカ自身とが、念入りに作り上げた。落ち込んでいたのがひょいと元気になり、とんでもない空威張りを始めるファルスタッフの自然な魅力が、演技と歌とで出ている。プリシュカは声はいいんだけれど・・・と思っていたのだが、それだけじゃありませんでした。あらかじめ定められたファルスタッフ像に無理矢理あてはめた、みたいなところはなきにしもあらずだけれど、アップに耐えるというか、アップのときに、よりファルスタッフになっている。 『ファルスタッフ』は、高度なオペラではあるけれど、のんびり楽しめるオペラであることもできるようだ。 ●フランク・ロバート(T、フェントン)、ブルーノ・ポーラ(Br、フォード)、ピエロ・デ・パルマ(T、カイウス)、アントニー・ラチュ−ラ(T、バルドルフォ)、ジェイムズ・コートニー(Bs,ピストラ)。演出フランコ・ゼッフィレッリ、映像監督ブライアン・ラージ。ジェイムズ・レヴァイン指揮メトロポリタン歌劇場管弦楽団・合唱団。グラモフォン、127分。1992年10月収録。 (4)ブリン・ターフェル主演のハイティンク指揮の『ファルスタッフ』(1996年) △ターフェルのファルスタッフ、アバド指揮・ベルリン・フィルの録音CDは2001年のレコード芸術大賞を受賞した。ハィティンクの演奏も劇的でかつ格調高いものである。 グラハム・ヴィックの演出は大胆に原色を用いた衣裳と壮大な舞台で目を引くものであった。第3幕ウィンザーの公園では、合唱団を空中と中央の柱に吊っていた。コンピュータ制御で動作させる仕掛けはかなり大がかりで映像特典でその舞台裏を見ることができる。 ナンネッタの恋人フェントン役のケネス・ターヴェルが黒人で意表を衝く。 音楽監督・指揮ベルナルド・ハィティンク、芸術監督リチャード・ジャーマン、 王立歌劇場管弦楽団・合唱団、合唱指揮テリー・エドワーズ 演出グラハム・ヴィック、美術ポール・ブラウン、照明トーマス・ウェブスター、所作ロン・ハウエル、コヴェント・ガーデン王立歌劇場での公演の収録。BBC 1996公演。日本語字幕なし、英語字幕のみ。 TV演出ハンフリー・バートン ●ブリン・ターフェル(ファルスタッフ)、ロベルト・フロンターリ(フォード)、ケネス・ターヴェル(フェントン)、ロビン・レッガーテ(ケイウス医師)、ピーター・ホーレ(バードルフ)、グゥイン・ハウエル(ピストル)、バーバラ・フリットリ(フォード夫人)、デシレ・ランカトーレ(ナンネッタ)、ベルナデッタ・マンカ・ディ・ニッサ(クイックリー夫人)、ダイアナ・モンタギュー(ページ夫人)、ジョージ・フリーバーン(ランドロード)、ベン・クーパー(ロビン) (5)ポネル演出のグラインドボーンの『ファルスタッフ』(1976年) ●ドナルド・グラム(ファルスタッフ)、ベンジャミン・ラクソン(フォード)、マックス・ルネ・コソッティ(フェントン)、ジョン・フリアット(ケイウス医師)、 バーナード・ディッカーソン(バードルフ)、ウーゴ・トラーマ(ピストーラ)、ケイ・グリフェル(フォード夫人)、エリザベス・ゲイル(ナンネッタ)、 ヌッチ・コンドー(クイックリー夫人)、レニ・ペンコーヴァ(ページ夫人)、 演出ジャン=ピエール・ポネル、 指揮ジョン・プリッチャード、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 グラインドボーン音楽祭合唱団 ▼高崎保男のライナー・ノーツより 1976年夏のグラインドボ−ンにおける新演出上演のライヴである。・・・ポネルはここで装置も自分自身で担当し、エリザベス朝時代の様式を生かしたすてきな舞台を作り出している。・・・ガーター亭の薄汚い一室と、陽気なご婦人たちを中心とした第2場は、第3幕のそれを除けば、基本的には共通の構造で、二段舞台が巧みに活用され、また背後の大きな扉の開閉ー開かれると、美しいウィンザーの町の情景がみえ、殺風景な室内のムードを一変させてしまう。・・・ポネルの演出としてはごくおとなしい物に属していて、彼の舞台を特徴づける意表をついた独創的な思いつきや天衣無縫のあそびの面白さが殆どみられない。・・・すべてが大変まともなのだ。 (6)サリエリ作曲『ファルスタッフ』(1799)。 モーツアルトと同時代人だったサリエリの作曲である。DVDに附属するライナー・ノーツを翻訳抜粋する(グイド・ヨハネス・ジョルグ記)。三度も計略にはめられるファルスタッフにはかえって同情してしまうのだった。 △原作『ウィンザーの陽気な女房たち』の初演は1597年だった。18世紀にはファルスタッフ中心に書かれたオペラが,ペーター・リッター作(1794)とディッタースドルフ作(1796)の二つあったが,共に忘れられた。 オットー・ニコライの『ウィンザーの陽気な女房たち』(1849)とヴェルディの『ファルスタッフ』(1893)だけが残っている。 アントニオ・サリエリ(1750−1825)は1799年にシェイクスピアの喜劇に音楽を付けた。レグナーノ生まれのサリエリはオーストリアの作曲家フロリアン・ガスマンの影響を受け,ウィーンに来て,グルックに学んだ。1774年に皇帝の宮廷作曲家、兼音楽監督となった。1788年にネアポリタン学派のスタイルで,教会音楽やカンタータと同様に宮廷音楽歌劇を作曲した。彼は大変に尊重された教師で,彼の重要な生徒にベートーベン,リスト,シューベルトらがいる。サリエリは現在では,モーツアルトのライヴァルとして想起されることが多く,サリエリがモーツアルトを暗殺したという伝説はリムスキー・コルサコフの歌劇(戯曲はプーシキン作)とミロシュ・フォアマンの映画『アマデウス』(原作はピーター・シェーファーの戯曲)のテーマである。 サリエリ作曲の『ファルスタッフ』では,台本作者ディフランチェスキが上演に効果的な台本を書いた。原作を数人の主要な人物に縮め,プロットも簡略化した。イタリアのオペラ・ブッファの財産を生かし,ドイツのジングシュピール(歌芝居)の影響を吸収した。 このオペラで,サリエリは聴衆を喜ばそうと多くの華やかなアリアを作曲した。オーケストレーションは驚くような効果や表情豊かな独奏(当時は珍しかったチェロのソロさえある)を含み,チェンバロ伴奏が注意深く挿入されている。音楽は最初から最後まで軽快さを保ち,決して浅薄ではない。その代わりに言葉の豊かさとニュアンスを引き出す。 1799年1月3日に,ウィーンのケルントネルトール劇場のワールド・プレミアで、多くの楽曲が繰り返し演奏され,非常な賞賛を受けた。1802年までに,ウィーンで26回上演された。ドイツ語上演も1799年にベルリンで行われた。それ以後は、サリエリのオペラは忘れられた。 1961年にセッティマーナ音楽祭でリバイバルされた。1975年に作曲者死去後150年記念祭として、ザルツブルグとトリエステで再上演された。その後、パロマ、ボルドー、ドロットニングホルムにプロダクションが出来て、最後が1995年のコローニャ歌劇場の補助プロダクションのシュヴェツインゲン音楽祭だった。 △あらすじ。 序曲に続いて、第一幕 第一場はスレンダー家の広間。パーティで,ファルスタッフは金持ちのフォード夫人とスレンダー夫人に言葉をかける。客たちは肥大漢を笑いものにしているし、女たちはファルスタッフをもてあそぶ。やがてフォード夫人が帰り、ファルスタッフも帰る。 第二場はファルスタッフの宿屋。ファルスタッフの召使,バルドルフォは主人の不平を言う。そこへファルスタッフが帰宅して、自分の魅力自慢をするので、バルドルフォは呆れ返る(二重唱)。ファルスタッフは夫人二人に恋文を書き、手紙をバルドルフォに託す。バルドルフォは手紙を渡すだけではなく、それぞれの亭主にも伝えて、駄賃を貰おうと企む。 第三場,ウインザーの街路。帰宅途中のフォード氏(テノール)はカヴァティーナを唄う。6日間も留守だったので、妻の貞節を疑っている。 第四場はスレンダー家の広間。ファルスタッフの恋文に怒るスレンダー夫人の技巧的なコロラトゥーラのアリア。そこへ来たフォード夫人が手紙を見せるので、二人は短い二重唱「句読点まで同じ、笑うしかないわ」を唄う。ファルスタッフを陥れる罠を考える二人。スレンダー、フォード、バルドルフォが来室。スレンダー夫妻とフォード夫妻は四重唱。フォード夫妻は、フォード氏の夫人の貞節を疑う態度がもとで喧嘩してしまう。人々が去った後、スレンダー氏が「黒い騎士が」とアリアを唄う。 第五場はファルスタッフの宿屋。ドイツ人に変装したフォード夫人がファルスタッフを尋ねて来る。夫人たちの使いで来たと偽り、フォード夫人は「11時に」、スレンダー夫人は「夫がいつもいるので時間がないが、待っている」と伝言するので、ファルスタッフはすっかり上機嫌となる。フォード夫人のアリア「男なんてそんなもの」。フォード夫人が帰ると、ブロック氏、実は変装したフォード氏が来て、かなわぬ恋の相手フォード夫人を誘惑してくれと、多額の金で依頼する。ファルスタッフの上機嫌のアリアに続いて、フォード氏は嫉妬心で怒りのアリア。 第六場はフォード夫人の部屋。女たちはファルスタッフが隠れる大きな洗濯カゴを準備する。フォード夫人とファルスタッフの逢瀬をスレンダー夫人が邪魔をする、フォード氏が到着したのだ。ファルスタッフはカゴに隠れ、運び出され、フォード氏はファルスタッフを見つけ損なう。 第ニ幕第一場はフォード夫人の部屋。夫人たちは悪戯の首尾がうまくいったので喜んでいる。再びファルスタッフを招待しようと計画を練る。 第ニ場はファルスタッフの宿屋。洗濯カゴからテームズ川に放り込まれて、冷たく濡れたファルスタッフは不満を言っている。しかし、スレンダー夫人からの手紙を伝えにベティが来ると、やや元気が出る。ベティの歌う「涙を流し、ため息をついて」は美しい旋律を持つ短い歌。 第三場は宿屋の庭。ブロック氏がファルスタッフに来て首尾を尋ねる。洗濯カゴに隠れて脱出したことを聞いて、密かに悔しがるフォード氏、新たな逢引の約束を知って嫉妬に燃え、「目にものみせてくれる」と歌う。 第四場はフォード夫人の部屋。フォード夫人は恋人を待つ歌を聞かせてファルスタッフをその気にさせる。しかし、再びスレンダー夫人が夫の帰還を知らせる。今度は大女の召使いに変装するファルスタッフ。 第五場はフォード家の広間。フォード氏が男たちを一緒に来室、洗濯カゴの中に銃弾を撃ち込むが、ファルスタッフはいない。男たちはフォード氏の嫉妬心を笑う。ファルスタッフは召使いに変装して脱出。夫人たちは夫に訳を話して、三回目の計略を練る。 通りでファルスタッフは占い女に扮して、男たちの手相を見て、不吉な予言をして回る。 第六場はファルスタッフの部屋。鞭で打たれて元気を無くしたファルスタッフのもとへ、ドイツ女に変装したフォード夫人がやって来る。森の樫の木のところで雄鹿の角をつけて待っていてくれと誘う。ブロック氏も来て、そのことを知る。 第七場は大きな樫の木のあるウィンザーの森。まず夫人たちや女房たちが灯りを持って集まってくる。フォード氏も今はすっかり疑いを解いている。二人の夫人に待ち受けられたファルスタッフはご機嫌になるが、そこへ何かの来る音、夫人が逃げると、幽霊たちの扮装をした人々が現われ、ファルスタッフを取り抑えて脅かす。すっかり怖がるファルスタッフ。しかし、やがて人々の正体があかされて、ファルスタッフは「もう悪さはしない」と誓わせられるのだった。 ●歌手たち。ファルスタッフ役のバス・バリトンのジョン・デル・カルロはサン・フランシスコのコンセルヴァトワールで学び,主要な歌劇場に出演した。メトロでは『セヴィリアの理髪師』のバルトロ役や、『コシ・ファン・トゥッテ』のドン・アルフォンソ役を歌った。アントワープの客演ではヴェルディの『ファルスタッフ』の主役を歌った。ヘンデルからドニゼッティ、ワーグナーまで幅広いレパートリーを持つ。 アリス・フォード役のテレサ・リングホルツはアメリカの歌手、コローニャ歌劇場でロッシーニやモーツアルトを歌って、その経歴を開始した。 フォード役リチャード・クロフトは合衆国生まれ。18世紀オペラの専門。コローニャでは『コシ・ファン・トゥッテ』を、チューリッヒでは『ドン・ジョヴァンニ』を演じた。ザルツブルグではヘンデルのオラトリオ『テオドーラ』の主役を演じた。 スレンダー夫人(Ms)デロレス・ジーグラー。モーツアルトのフィオルディリージやケルビーノや、リヒャルト・シュトラウスの作曲者やオクタヴィアンを歌った。ポネルの映像版『コシ・ファン・トゥッテ』のドラベッラ。 スレンダー氏(Br)ジェイク・ガードナー。現代オペラの専門家とみなされる。1999年クリーヴランドでは『二十日鼠と人間』の世界初演で歌い、リンデン市のベルリン国立歌劇場ではZarとツィンマーマンのピーターを客演し、グラインドボーンでは『コシ・ファン・トゥッテ』のドン・アルフォンソを歌った。 バルドルフォ役カルロス・フェラー。ベッティ役ダルラ・ブルークス。 アーノルド・エストマン指揮、シュトットガルト・ラジオ交響楽団。舞台演出マイケル・ハンペ、舞台美術・衣装カルロ・トマシ、照明ハンス・トゥールスチュード、ビデオ演出アグネス・メス&クラウス・ヴィラー。 1995年シュヴェツインゲン音楽祭にて録画。 (7)オットー・ニコライ作曲の『ウィンザーの陽気な女房たち』 収録映像はない。CD演奏で聴いたのは下記のEMIもの。大変親しみ易いメロディーとリズムで楽しいオペラである。ドイツ語で、歌を台詞でつないでいくジングシュピール形式。 作曲者のカール・オットー・アーレンフリード・ニコライは、1810年6月9日、ケーニヒスブルグ(現在のロシアのカリングラード)の音楽教師の息子に生まれた。青春時代は貧困のきわみ、彼は家を出て、歌手・ピアニスト・歌の作曲などで人生を切り開いた。 シンギング・アカデミーの教授ツェルターの指導を受け、23歳でローマのエンバシーのオルガニストになった。若き日にローマで長く過ごしたこともあって、イタリアの喜歌劇にも充分通じていた。 彼はモーツアルト、ベートーヴェン、シューベルトを尊敬し、1841年にウィーンの宮廷楽長となって、翌年にウィーン・フィルハーモニーを設立し、その初代指揮者となり、ベルリン王立歌劇場の楽長にもなった。 彼の重要な業績のひとつに指揮者としてベートーヴェンの第9交響曲の演奏がある。『ウィンザーの陽気な女房たち』は、ニコライ39歳のオペラで、オペラを完成した2ヶ月後に卒中で亡くなった。 ロベルト・ヘーゲル指揮、バイエルン国立歌劇場管弦楽団・合唱団。ヴァイオリン・ソロはクルト・ギュンター。1963年収録。 序曲に続いて、第一幕。フルート夫人(ルース・マーガレット・ピッツ。原作ではフォード夫人、S)とライヒ夫人(ギゼラ・リッツ。原作ではページ夫人、Ms)がファルスタッフからの手紙を読み、 見せ合って、全く同じと怒る楽しい二重唱。 フェントン(フリッツ・ウンダーリッヒ、T)はアンナに対する恋心を告白するが、父親のライヒ(キース・エンゲン、Br)は受け付けない。 場面変わって、フルートの家。フルート夫人のアリア、彼女はファルスタッフが来るのを期待し、嫉妬深い夫フルート(エルンスト・ガットシュタイン、Br)と ファルスタッフ(ゴットローブ・フリック、Bs)をこらしめようとライヒ夫人と計画する。ケルナー(ワルター・アーレンガット)。 ファルスタッフが訪問してくる。しかし、妻の不貞を疑う夫が突然帰宅して来たので、彼は洗濯カゴに隠れ、使用人に運び出される。空の部屋を夫は探す。知らぬふりをする夫人。 第二幕。ガーター邸。 フルート夫人からファルスタッフに再びデートを誘う書付が届けられる。バッハと偽名を使ってフルート氏が来訪する。バッハ氏はファルスタッフにフルート夫人の誘惑を依頼する。 ライヒ家の裏庭。スパルリッヒ(フリードリッヒ・レンツ、T)がアンナへの想いを歌うが、カイウス(カール・ホッペ、Br)に止められる。フェントンが美しいセレナーデを歌い、アンナ(エディット・マティス、S)が入って来て、二人は永遠の愛を歌う。カイウスとスパルリッヒは復讐の計画を練る。 フルート家の一室。ファルスタッフ再訪、しかし、そこへライヒ夫人が夫が近くに来たと知らせる。今度はファルスタッフを召使いに変装させて脱出させる。 第三幕。ライヒの家。女たちは夫に計画を打ち明け、ファルスタッフに最後のレッスンをさせようと計画する。 ライヒ夫人のバラード、アンナのアリア(彼女はフェントンとの結婚を夢見る)の後、ファルスタッフ以外の全員の美しい合唱。 ファルスタッフ登場、夫人たちがうなり声でおどかすので、彼は妖精をこわがって樹の陰に隠れる。仮装した妖精たちが現れ、ダンスを踊る。ティターニアに扮したアンナとオベロンに扮したフェントンが登場。ライヒ氏は樹の陰に隠れたファルスタッフを発見、何をしているのかと訊ねる。ファルスタッフは死んだふり。 昆虫に扮した子供達がファルスタッフの周囲をまわり、彼をつねる。スパルリッヒとカイウスはアンナと間違えて他の子を教会に連れていく。フィナーレは踊りと合唱で、ファルスタッフは最初は事態を理解していないが、みんなにいじめられたり、ぶたれたりして、ようやく馬鹿にされたことに気が付く。アンナは教会でフェントンと結婚式を挙げていた。 大団円。 ■前沢浩子「宮廷と市民喜劇」(ちくま文庫の解説より) “シェイクスピアの作品中、同時代のイングランドを扱う現代市民劇は、唯一『ウィンザーの陽気な女房たち』だけであり、さらにこの劇には特定の粉本が見当たらないというのも、シェイクスピアの作品のなかではめずらしい。・・・ブルジョア的世界の揺らぐことのない安定感を描ききっている。・・・ファルスタッフは、市民社会の秩序を守るシャリバリの対象だ。二人の妻に言い寄ったけしからんファルスタッフを罰することによって、ブルジョア的価値観はより安定したものとして回復される。” シャリバリ=共同体の規範を逸脱した者に対してなされる儀礼的な制裁 (8)日本ビクター「シェイクスピア全集」のVHS第9-11巻『ウィンザーの陽気な女房たち』  製作総指揮・演出ジャック・マニング、製作R・サッド・テイラー。 製作総指揮・演出ジャック・マニング、製作R・サッド・テイラー。ページ夫人(グロリア・グラハム)、ファルスタッフ(レオン・チャールズ)、フォード夫人(ヴァレリー・シーリー・スナイダー)、クイックリー夫人(ディキシー・ナイランド・ティミッツ)、 医師カイウス(ジョエル・アッシャー)、シャロー判事(フィリップ・パ^ソンズ)、スレンダー(ユージン・ブレザニー)、ヒュー・エヴァンス神父(リチャード・コーデリー)、 ピストル(リー・フィッシェル)、バードルフ(ラニー・ブロィルズ)、ニム(ポール・アロン・スコット)、アン・ペィジ(リサ・ベイムズ)、フェントン(アディソン・ランドール)、 ロビン(ルシンダ・ドーリング)、ホスト(ウィリアム・ナイ)、フォード(レイル・ステファン)、ペィジ(バート・ヒンクマン)、 ラグビー(ディヴィッド・スティフェル)、シンプル(リッチー・レヴン)、樫の木の精(ヘィヴル・フォン・ランバッハ) (9)BBC「シェイクスピア全集」の『ウィンザーの陽気な女房たち』 演出ディヴィッド・ヒュー・ジョーンズ David Hugh Jones、収録日November 1-8, 1982、英国初放送December 28, 1982、アメリカ初放送January 31, 1983  アラン・ベネット Alan Bennett as Justice

Shallow、リチャード・オカラガン Richard O'Callaghan

as Slender、テニエル・エヴァンス Tenniel

Evans as Sir Hugh Evans、ブライアン・マーシャル

Bryan Marshall as George Page、リチャード・グリフィス

Richard Griffiths as Sir John Falstaff、ゴードン・ゴステローGordon

Gostelow as Bardolph、ナイジェル・テリー

Nigel Terry as Pistol、マイケル・ロビンス

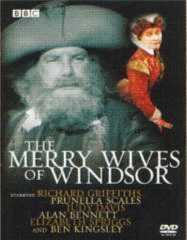

Michael Robbins as Nym、ミランダ・フォスター

Miranda Foster as Anne Page、ジュディ・ディヴィス

Judy Davis as Mistress Ford 、プルネラ・スケィルズPrunella

Scales as Mistress Page、ロン・クック Ron

Cook as Peter Simple、マイケル・グラハム・コックス

Michael Graham Cox as Host、リー・ホイットロック

Lee Whitlock as Robin 、エリザベス・スプリッグスElizabeth

Spriggs as Mistress Quickly、ジョン・ジョイス

John Joyce as John Rugby、マイケル・ブライアン

Michael Bryant as Doctor Caius、サイモン・チャンドラー

Simon Chandler as Fenton、ベン・キングズレー

Ben Kingsley as Frank Ford、ラルフ・ブラウン

Ralph Brown as John、ピーター・ゴードン Peter

Gordon as Robert、クリスピン・メイア Crispin

Mair as William Page アラン・ベネット Alan Bennett as Justice

Shallow、リチャード・オカラガン Richard O'Callaghan

as Slender、テニエル・エヴァンス Tenniel

Evans as Sir Hugh Evans、ブライアン・マーシャル

Bryan Marshall as George Page、リチャード・グリフィス

Richard Griffiths as Sir John Falstaff、ゴードン・ゴステローGordon

Gostelow as Bardolph、ナイジェル・テリー

Nigel Terry as Pistol、マイケル・ロビンス

Michael Robbins as Nym、ミランダ・フォスター

Miranda Foster as Anne Page、ジュディ・ディヴィス

Judy Davis as Mistress Ford 、プルネラ・スケィルズPrunella

Scales as Mistress Page、ロン・クック Ron

Cook as Peter Simple、マイケル・グラハム・コックス

Michael Graham Cox as Host、リー・ホイットロック

Lee Whitlock as Robin 、エリザベス・スプリッグスElizabeth

Spriggs as Mistress Quickly、ジョン・ジョイス

John Joyce as John Rugby、マイケル・ブライアン

Michael Bryant as Doctor Caius、サイモン・チャンドラー

Simon Chandler as Fenton、ベン・キングズレー

Ben Kingsley as Frank Ford、ラルフ・ブラウン

Ralph Brown as John、ピーター・ゴードン Peter

Gordon as Robert、クリスピン・メイア Crispin

Mair as William Page |