![]() 組立と改造

組立と改造

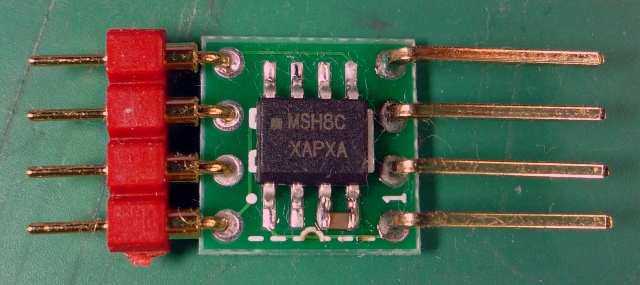

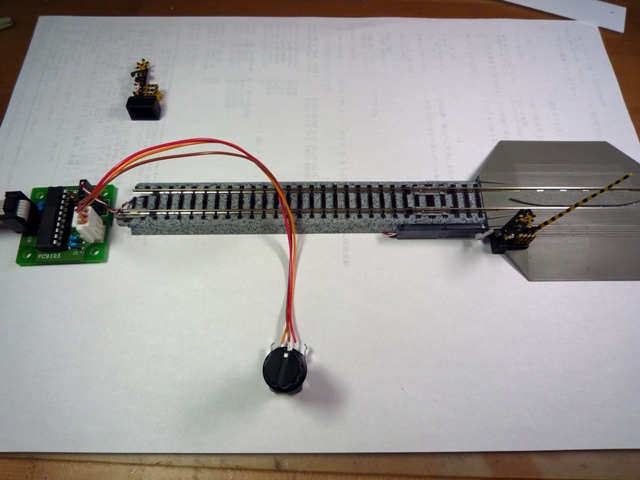

【マイコン基板】

8ピンDIP変換基板にMC9S08SH8CSCを実装し、チップセラミックコンデンサ0.1μをマイコンのリード部のパターンに実装します。

ピンヘッダもコネクタもLアングルタイプで出来るだけ高さが低くなるように実装して下さい。半田面にはみ出したリード線は出来るだけ短く切断して下さい。

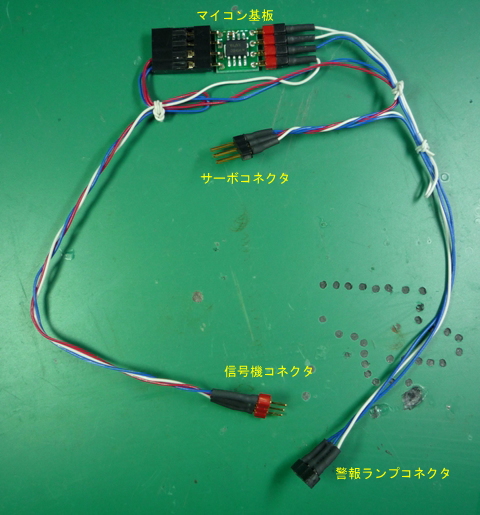

【配線】

下図の様な配線を作ります。サーボコネクタはピンヘッダ1列を3ピンでカットして使用します。ICソケットもオスメスそれぞれカットして使用します。

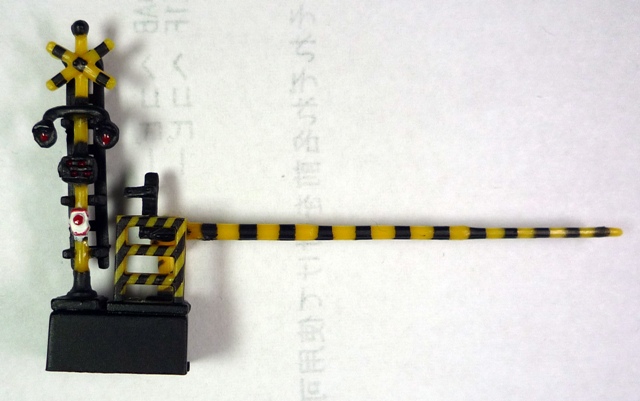

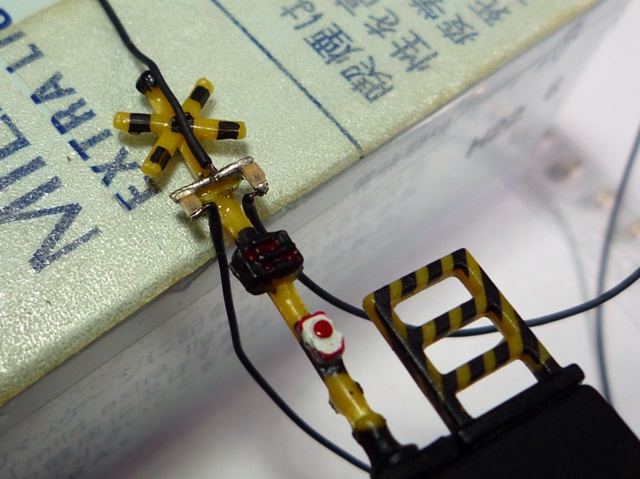

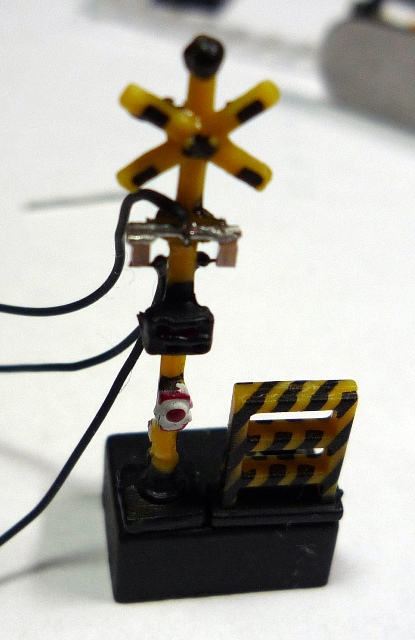

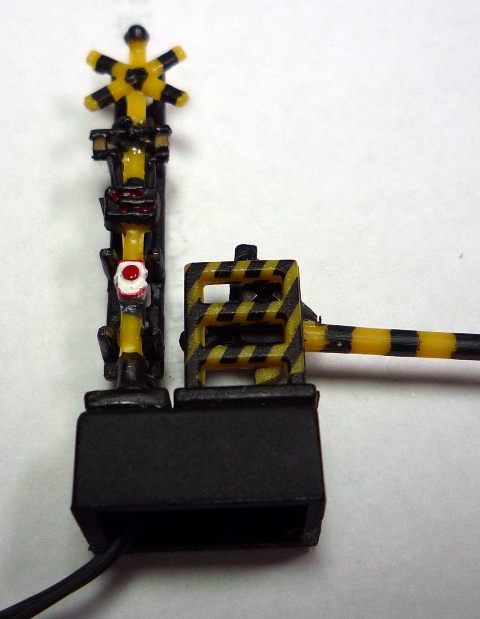

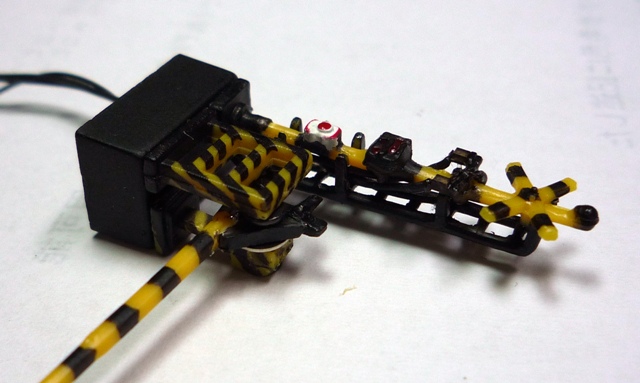

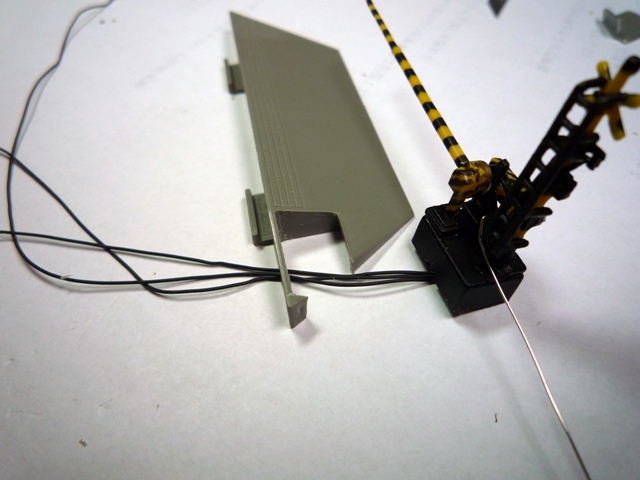

【遮断機】

購入した遮断機を改造します。

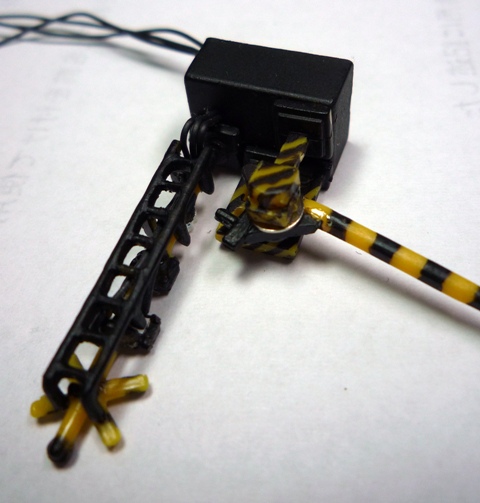

改造前

改造前

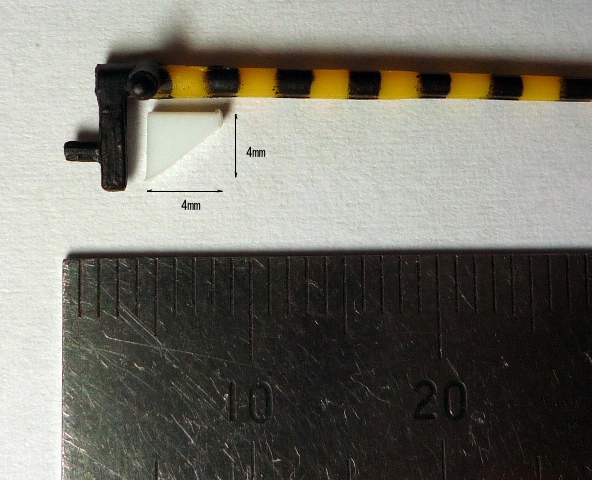

バーの改造は板厚1.2mmのプラ板(田宮模型)を下図のように2辺が4mmの二等辺直角三角形にカットします。プラスチックなので定規を当ててカッターで切る事が出来ます。

下図のようにバーのL型の部分に接着しますので接着部の塗装は削り取ってから接着します。

接着したら下図のようにφ2mmの穴をあけます。0.8mmなど細いドリルで開けてから徐々に大きくしていきます。ヤスリで広げても良いでしょう。

接着部が剥がれないように慎重に作業して下さい。穴が開いたら次にサーボホーンを接着します。同じプラ板で作って下さい。サーボホーンは45度傾斜させています。

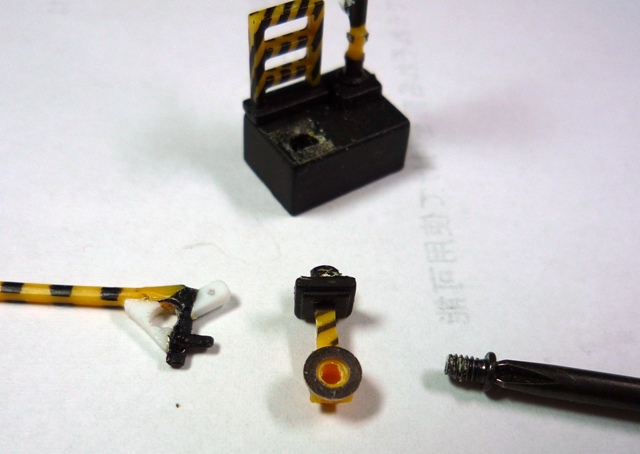

リンケージ用の穴はφ0.5mmです。バーには回転軸となる部分がありますのでカットします。その反対側はバリが出ているので綺麗に処理します。どちらも表面を綺麗に処理しないとバーの開閉がスムーズになりません。

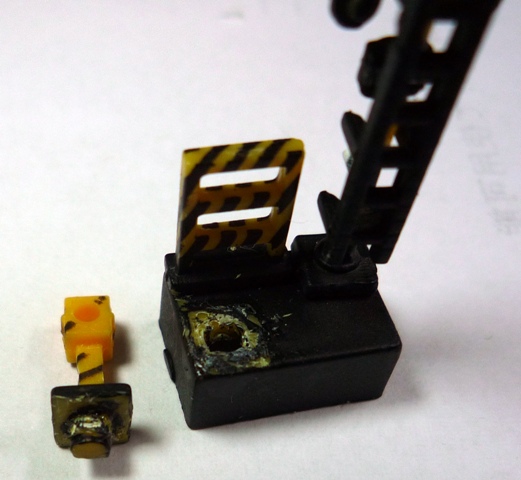

本物ではバーを開閉するモーターが入っている部分を台座から外します。接着剤で固定されているので接着面にカッターの刃を少しづつ入れてはがして行きます。

台座の穴に入る凸部も接着剤が付いているので慎重に剥がしてください。無理に力をかけると破損しますが、プラスチックですから接着剤で修復できます。

接着剤はプラスチックモデル専用接着剤タミヤセメントを使いました。

外したモーター部の穴はφ1.8mmなのでM2のネジを垂直に入れて回し、穴にネジの溝を作っておきます。一度に深くまで溝を付けようとせずに何度も戻しては先に進むようにしてください。

使用するネジは精密ねじM2×3平です。

バーとモーター部の間に2mm用平ワッシャーを1枚入れてM2ビスで締めて行きます。バーは動くので締め過ぎず、緩めす過ぎず、スムーズに動くようにしてください。

手でバーを開き、手を離すとストン!と閉じるようにします。スムーズに開閉する事を確認したら、艶消し黒で塗装してしまえば目立ちません。

【警報ランプ】

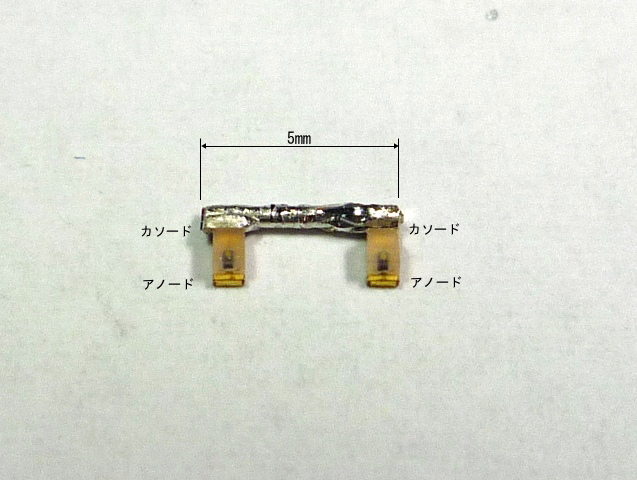

最大の難所、超微細加工工程です。チップLED LNJ208R8ARAは1608タイプですから外形が1.6mm×0.8mmです。ゴマ程度のサイズのLEDです。

まず、抵抗のリード線を5mmの長さで切断します。リード線とLEDのカソードには予備半田をして置きましょう。そしてリード線に半田コテを当てて温め、LEDのカソードを当ててコテを離します。

リード線の中心に重りを乗せて動かないように固定するとうまくできます。勿論、虫めがね必須です。LEDを取り付けたらリード線の中心と各アノードに極細線材を半田付けします。

線材は秋葉原のオヤイデ電気で販売されている極細線材を使用しました。ゴムのように柔らかな被覆の線材で赤、青、白、黒の4色が販売されています。鉄道模型用としては最適の線材でしょう。今回使用したのは目立たない黒です。

警報器の警報ランプ部を切断し、製作したLED警報ランプをエポキシ系接着剤(主剤と硬化剤を混ぜるタイプ)で固定します。下図のように両面テープに警報器を固定して、リード線も両面テープで固定するとうまく接着できます。硬化には5分〜20分程度必要です。

警報ランプを接着したら艶消し黒で塗装します。

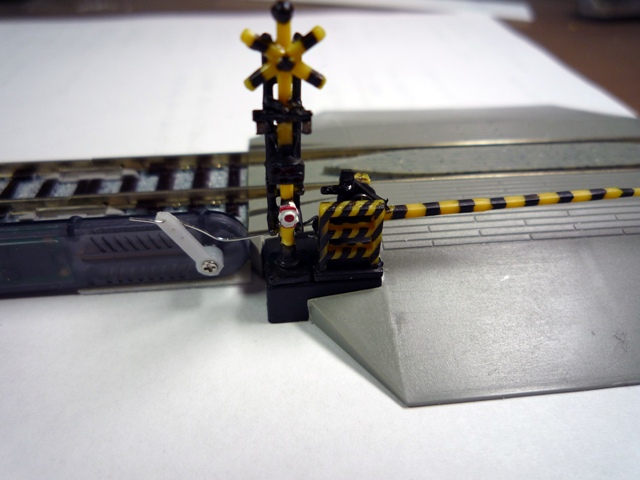

警報ランプが完成したら遮断機を接着します。

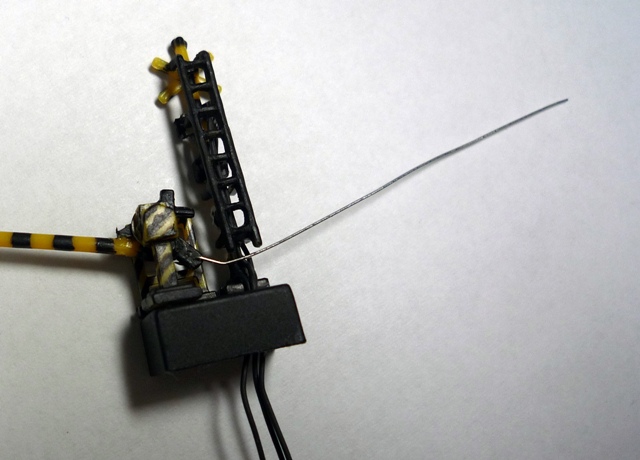

配線は梯子の下にφ1mmの穴を開けて通します。

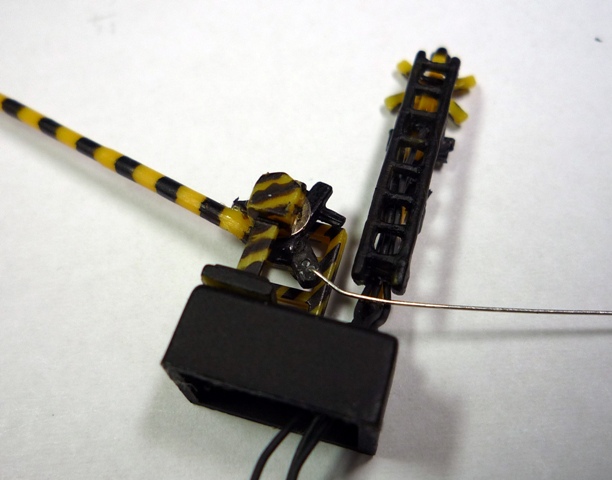

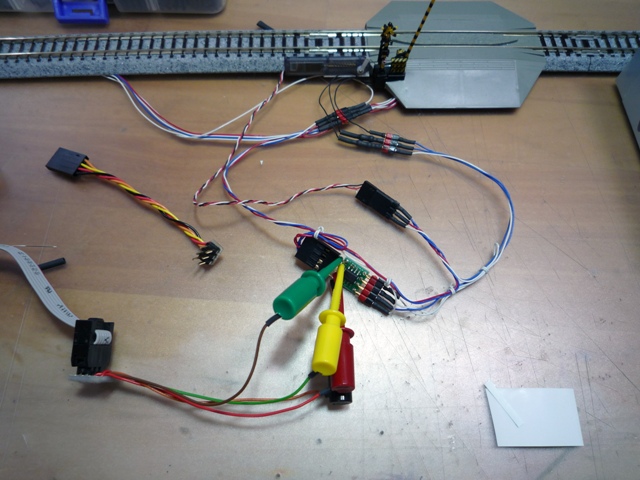

スマートサーボと繋ぐリンケージは0.35mmすずメッキ線を使います。

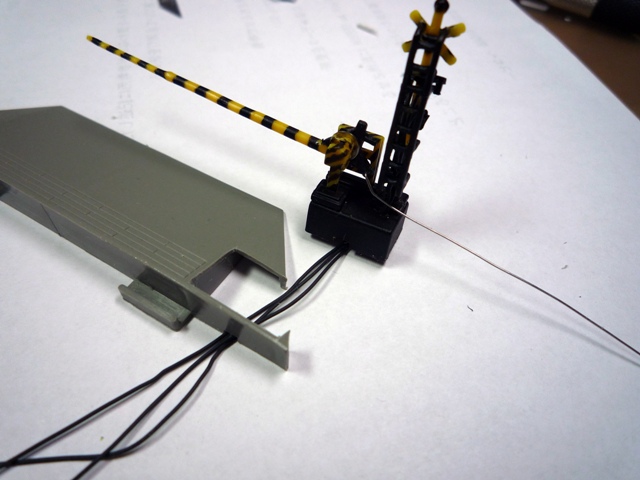

踏切スロープに警報遮断機を埋め込むように角穴をカッターで開けます。リード線の通線口もカーターで切り欠いて置きましょう。

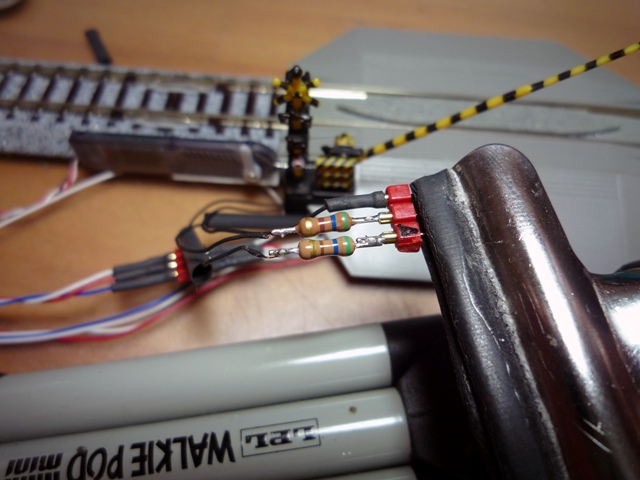

警報ランプコネクタを半田付けします。LEDのアノードからの配線にはそれぞれ560Ωの抵抗を直列に接続します。コネクタの1番ピンにはマジックで印を入れておきましょう。

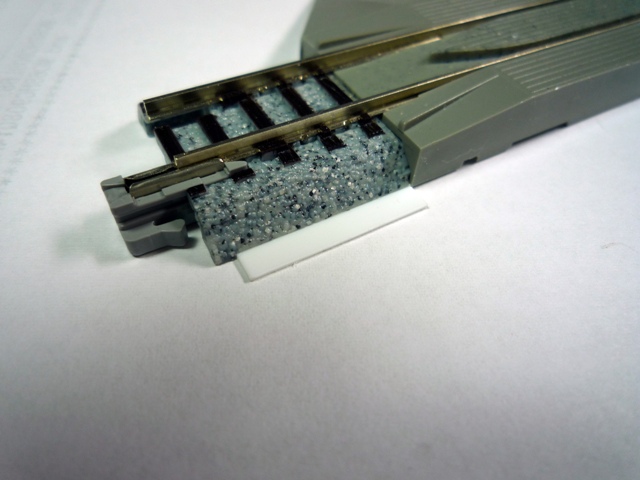

板厚2mmのプラ板を切断してスマートサーボの台座を作ります。線路の下を2mm程削って両面テープで台座を固定します。線路にはタミヤセメントは使えません。

スマートサーボを台座に両面テープで固定します。

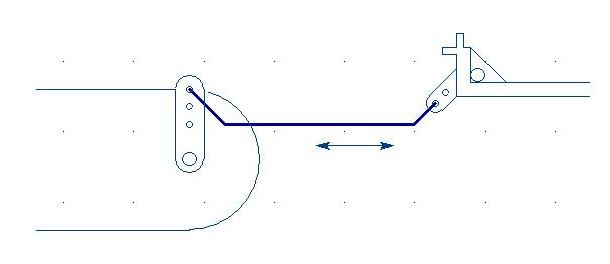

リンケージを調整します。「サーボの制御」で製作した基板でスマートサーボを動かしながらバーの開閉位置を合わせます。

スマートサーボの可動範囲はPWMのパルス幅1mSから2mSです。それ以上幅を変えても反応しません。

但し、起動時に全開から全閉まで動くので電源ON/OFFで問題なく動く事を確認して下さい。

リンケージのコツは下図のように一旦、下に曲げてバーの近くで上に戻すようにします。弾力性が生まれスムーズに動作します。

サーボホーンの穴に通したら直角に曲げてクランク状にすれば外れません。

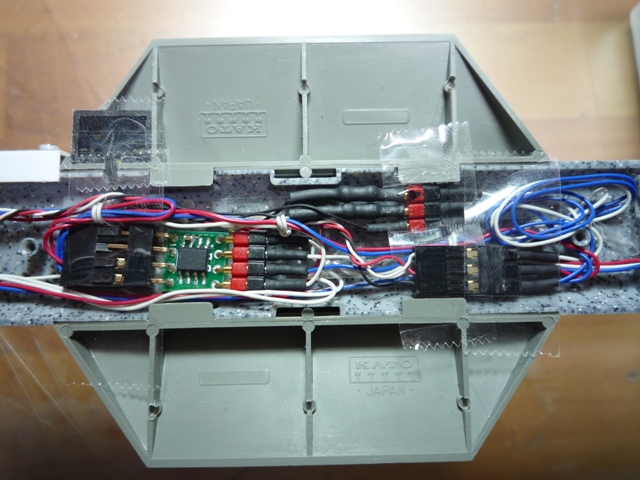

ダウンロードしたプログラムをマイコン基板に書き込んで動作確認をしてから配線を線路下に埋め込みます。

線路に接触しないようにセロテープで絶縁してから基板を埋め込みます。邪魔な突起部はニッパーで除去します。コネクタや基板はセロテープで動かないように固定します。