|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

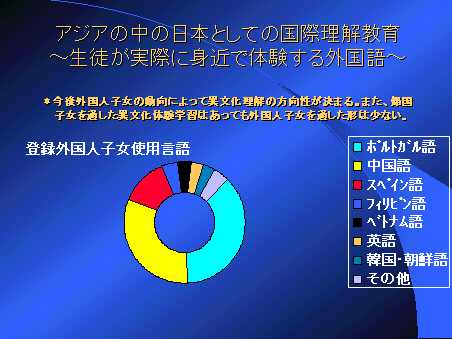

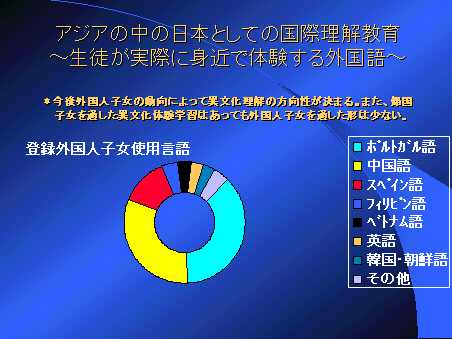

上のグラフは何を意味しているかと言うと、現在日本の公立学校で外国人子女が使用している言語を表している。つまり、学校や教室で実際に日常生活の上で生徒が耳にしている外国語とはポルトガル語や中国語の方が英語よりも多いのである。 実際に海外子女を受け入れている学校の教員が一番困るのが言語なのである。そこでは世界標準語の英語も役に立たないこともある。ベトナム語を学んだ教師もいるはずである。

たしかに、現時点ではそれほど意識されてはいない。しかし、今後の国際情勢如何によっては21世紀の日本の国際性がどういった方向に進むか分からない。

少なくとも準備をしておく必要があるのではないか。まず、今まで視野に入っていなかったアジア近隣諸国や南米等を理解していくことからであると思う。「国際理解教育」は学校の教育活動全体に関わることで、英語科だけが扱っている問題ではない。校務分掌としてもどの学校にも位置づけられているはずである。 「国際ルーム」等を作ったり、海外文通をしたり、姉妹都市とのスポーツ・文化交流をしたり、しかし、その掲示の大半が欧米文化圏のものであることは現場の先生ならご存知のことと思う。

まずは欧米文化圏から、英語というツールを通してその文化的背景を学び比較文化するのであるならそれで良い。もし、中学の段階でも高校の段階でも、大学の段階でも国際理解が欧米のみであったとしたら、それは問題であると思う。中・高の連携が密であるのならまだしもそうでない場合は、中学英語のレベルでもアジア近隣諸国の文化に触れる必要は多少なりともあると思う。