Notes: *** ここからは「アンケートの結果」ではなく、(個人的な)「研修内容」です ***

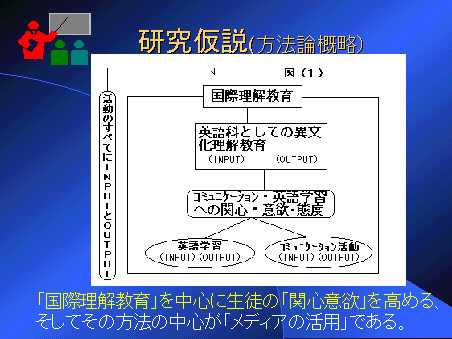

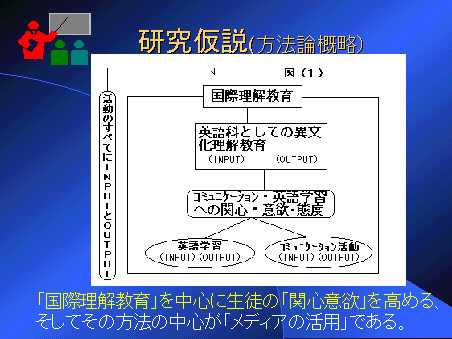

アンケートの結果の通り「communication能力」「表現力」「Listening能力」「国際理解力」を育成していくために今後の授業展開に努めていきたい。しかしながら今回の研修でのテーマ性を私の場合「国際理解教育」に焦点を当てているため、それが中心になって中学の英語教育を組み立てるとすれば、(図1)のような形になるだろうと予測した。

つまり、「(新)学力観では知識・技能・情意面のうち「情意面」の育成が叫ばれているわけで、それは「興味、関心、意欲づけ」に他ならない。 よって、国際理解教育が生徒の興味関心意欲を高めるものでなければならない。」と考える。

英語教育活動の全てに"input"と"output"が存在するわけで中学校段階ではどちらに偏ることなくバランス良く基礎基本を指導するのが良いと思われる。

時代によって社会の要求する英語が異なり、それにともなって指導法も戦後の"Audio Lingual Method"から"Transformational syntax"等いろいろな流行りがあった。現在は"Communicative Method"なのだろうが、これが幅広い定義を持ちいったいそれが具体的にどんな指導法なのかは分かりかねる。また、「折衷案」としての"Eclectic Method"が最近叫ばれてきている、つまり、コミュニケーション能力を育成するにはありとあらゆるトータルな英語

能力が要求されると言うことなのだと思う。

中学英語教育で言えることは「トータルな英語能力を身につけるための素地、基本を学ぶことでそれは学習者・生徒の『興味関心意欲づけ』に他ならない」ということだと思う。御意見にもあったように「中学3年間で英語が完成するわけがなく、あくまでゴールに向かって進んでいる途中なのである。途中でくじけずにまっすぐゴールに向かうように努力してもらうよう支援する。」ことが何よりも大切であると考える。

更に、communication活動も中学英語の段階でそれほど完成を目指した形でないとするならば、十分な input 活動のまとめとして「リスニングを中心にしたコミュニケーション活動」にし、生徒の発達段階に合わせて詰め込みすぎないようじっくりと指導していった方が良いと思う。