|

|

|---|---|

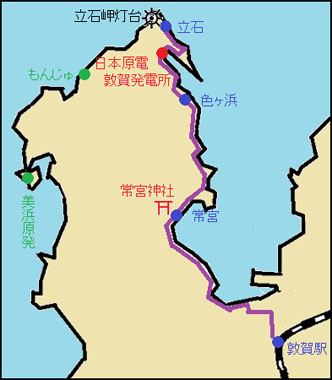

海岸沿いに県道が延びているが、半島の北端までは達していない。その他は全くといっていいほど道路は未整備である。北端に建つ「立石岬灯台」は1881(明治14)年に完成したもので今も残ります。南にある色ヶ浜(いろがはま)は松尾芭蕉が『さびしさや すまに勝ちたる 浜の秋』と呼んだ場所ですが、その通り喧騒とは無縁の静かな所だったのでしょう。 |

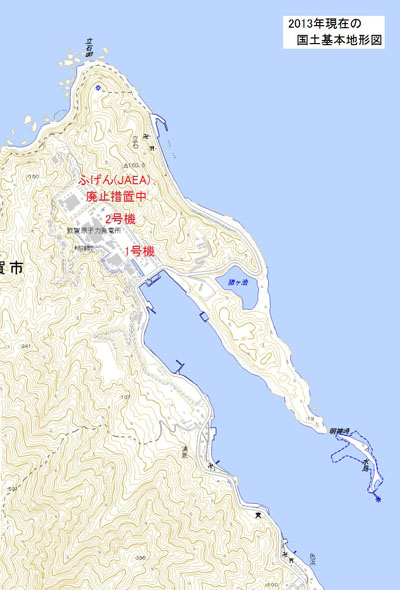

地図で見る限り、敦賀発電所と「ふげん」の建屋が目を引くがそれ以外はあまり変化は見られない。県道はいくらか延びたが立石の集落までで、その先はクルマの通れる道はない。道路の拡幅などはなされているかも知れない。東側にある「水島」は海の潮流によって砂が堆積してできた島なのでしょう。夏休みの観光シーズンは海水浴客で賑わいます。 |

使用地形図・左:1/50000今庄(1967年12月)国土地理院発行

右:2013年現在の「電子基本地形図」より

<基本データ>

<基本データ>

<原子力発電所の集中する“敦賀半島”>

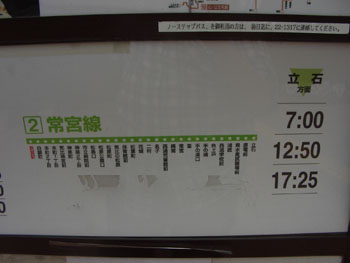

<原子力発電所の集中する“敦賀半島”> <交通>

<交通>