|

|

|---|---|

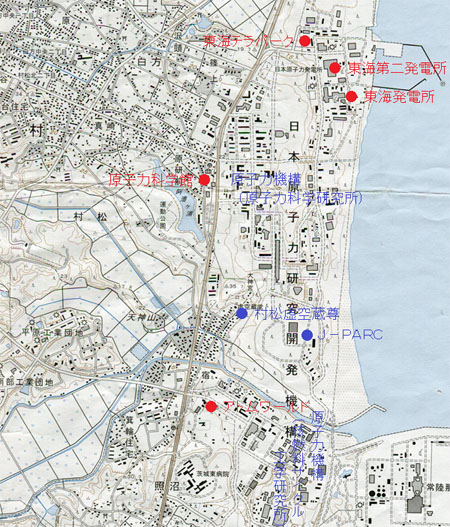

5万分の1の地形図なのでかなり大雑把である。この地図が発行された1957年は日本原子力研究所(原研)・東海研究所」が開設された年だがまだ影も形も無い。海岸沿いには砂丘が発達し、その内陸側の少し小高い地には松林が広がっている。藤田東湖(幕末の水戸学の学者)が「正気の歌」で詠んだ“卓立す東海の浜”もこの辺りのことなのだろう。下側(南側)にある「国立療養所(晴嵐荘)」は、傷痍軍人の療養のための施設だったそうである。 |

改良された国道245号沿いとその海側に、原子力関係の施設が集中的に立地する。北には日本原電の原子力発電所、中ほどには原子力機構・原子力科学研究所(元の原研)、南には同じく原子力機構・核燃料サイクル工学研究所(元の動燃)がある。この辺りで変わらないのは村松虚空蔵尊くらいであろうか。地図の北西側(左上)は道路が整備され直線的になっている。海岸の一番南側の埋め立て地は東京電力の「常陸那珂火力発電所」。石炭火力で2003年の運転開始と比較的新しい。現在1基が稼働しているが、近い将来3基で総出力300万kwという大発電所になる計画である。 |

使用地形図・左:1/50000那珂湊(1957年5月30日)地理調査所発行

右:1/25000常陸久慈(2008年2月1日発行)国土地理院発行

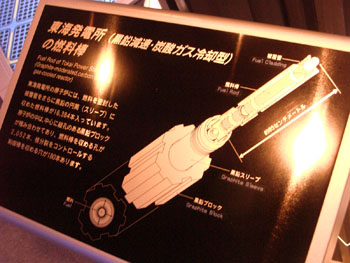

<日本原子力発電・東海発電所>

<日本原子力発電・東海発電所> <東海村と原子力関連施設>

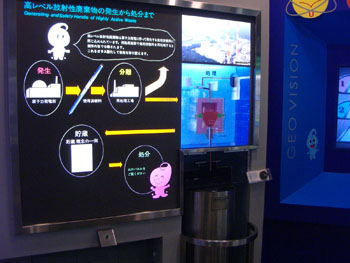

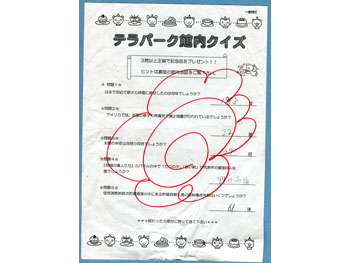

<東海村と原子力関連施設> <3箇所ある原子力見学施設>

<3箇所ある原子力見学施設>