|

|

|---|---|

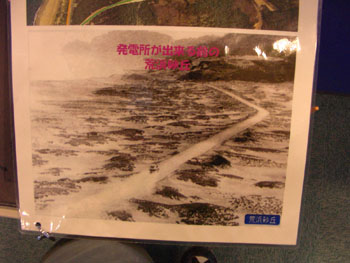

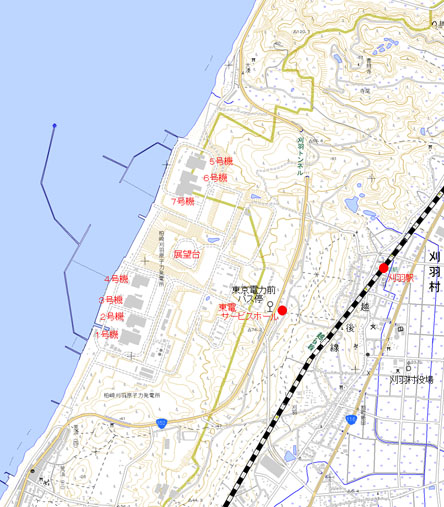

海岸沿いに県道(北陸道)が延びているが、1689(元禄2)年『奥の細道』の旅で松尾芭蕉が歩いたのもおそらくこの道筋だと思われる。現在原発が立地する付近は「荒浜砂丘」と呼ばれる不毛の荒れ地だった。300年近く大した変化もなかったこの道と荒れ地が、原子力発電所の建設が決まるや否や数年で大化けすることになる。図の右下に三軒茶屋という集落(刈羽村内)があるが、この左側から国鉄越後線の線路沿いにかけて、四隅に突起のある四角マークがある。これは油井(ゆせい)のマークで、この付近はかつては石油の産出地だった。石油の村から原子力の村へ変貌したのである。赤枠で示したのが現在の原発建屋に対応する位置。 |

地図中の黄色い線が市・村の境界で西側(左側)が柏崎市、東側(右側)が刈羽村。1〜4号機は柏崎市の市域にある一方で、5〜7号機は柏崎市・刈羽村にまたがる形になっている。両市・村に公平にお金が落ちるようにしたからというのは穿ち過ぎであろうか。北陸道は国道352号線となり、原発敷地を大きく迂回する形に付け替えられた。この国道352号は2007年7月の中越沖地震の際、土砂崩れや路盤陥没が起き、原発の北側の区間で不通となった。日本の原発は崖の迫る海岸沿いに立地することが多いが、大地震発生時の緊急路の確保という点で疑問符が付く。かつての荒浜砂丘は原発用地として整地するため岩盤に達するまで35〜45メートルも掘削されたという。 |

使用地形図・左:1/25000宮川(1968年8月30日)、柏崎(1969年3月30日)国土地理院発行

右:国土地理院のページ「地図閲覧サービス」より

<基本データ>

<基本データ>

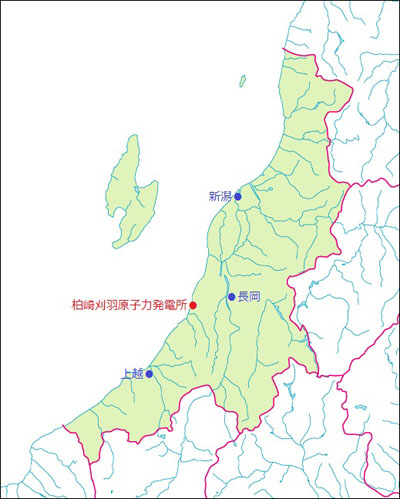

<柏崎市・刈羽村・柏崎刈羽原発の概要>

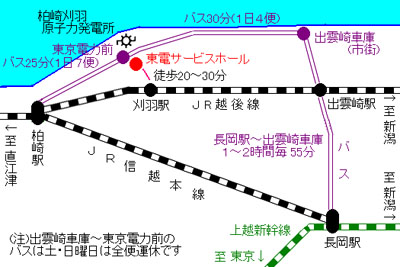

<柏崎市・刈羽村・柏崎刈羽原発の概要> <交通>

<交通>