| 日本全国郷土玩具バーチャルミュージアム:民芸館 :福岡県篇・第3回ー2:FUKUOKA(3)-2 |

|

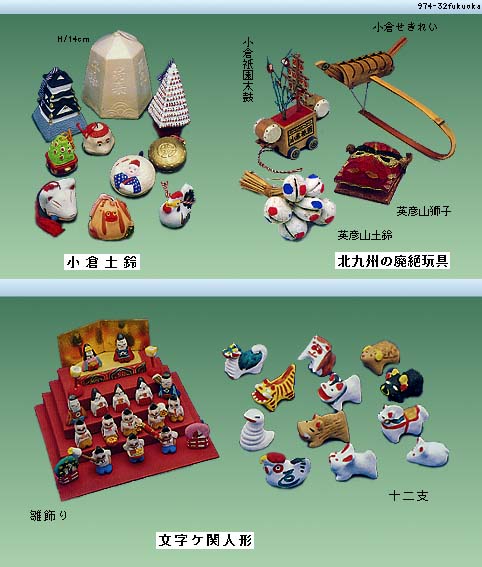

■小倉土鈴■

小倉の土鈴は比較的小型のものが多いのですが、ていねいな彩色と音の良いのが評判です。製作者の白石静子さんは2代目です。 初代の白石喜平(昭和46年没)は「音の喜平」といわれたほどで、その鈴の音の良さは定評がありました。 白石喜平は、もとは芦屋の方で親の代から土瓶や湯のみなどを作っていました。終戦後まもなく、若松の恵比寿神社の熊手につける恵比寿面を作るようになり、そのかたわら「土鈴や土人形」を作り始めました。特に神社仏閣の授与品の土鈴作りの数が増えていきました。 現在の白石静子さんが作る土鈴も、社寺の授与品が中心で、先代からみれば種類が少なくなったとはいえ、それでも100種類余り作られています。 製作者:白石静子(2代目):北九州市小倉北区中井5-4..TEL: 093-571-6321 |

■文字ケ関人形(廃絶)■

1代かぎりで廃絶した郷土玩具はたくさあるといわれています。その中で親指にも満たない小さな土人形だが、廃絶して久しいのに、いまだに人気の失せない玩具に文字ケ関人形があります。製作者の柳瀬重朝は、土人形と張り子も作りましたが、いずれも2〜4センチの小さい人形類でした。 その形、彩色ともにユニークな作品でしたが、この作品は「手捻り」であったため、型も残らず、製作者の柳瀬重朝は後継者のないまま、昭和52年に亡くなり、この人形も廃絶しました。 なお、文字ケ関とは、昔の門司の関所の別称です。 柳瀬は復員軍人として戦後の混乱期を迎え、転々と職を変えたのち「シャボン玉売り」で生計を立てるようになります。子供好きの彼は、かって祖母が作ってくれた新粉の人形を想いだし、それがヒントになり、土人形を「オマケ」に付けだします。指先ほどの人形を手で捻り、窯もないので七輪(しちりん)の炭火に金網をのせて素焼きにし、水彩画の絵の具で簡単に彩色しました。 ところが、シャボン玉よりもこの小さな土人形に人気が集まるようになります。 やがて、これが地元の文化人や民芸家に目にとまり、郷土玩具研究家の境忠次郎氏により「文字ケ関人形」として世に紹介されます。昭和38年、戸畑での「新作郷土玩具展」で、上記の白石喜平(堤灯山笠土鈴)第1位。柳瀬重朝(牧山駒)第2位、を受賞しました。また、新聞記事になるなどして、北九州の郷土玩具として脚光をあびることとなりました。 ◆北九州の廃絶玩具の内の、現在の英彦山土鈴は次回に掲載。 |

| ▼‥[Next] 福岡県篇(4)-1 | △‥[Back]福岡県篇(3)-1 | ||

| △‥福岡県篇(2) | △‥福岡県篇(1) | ||

|

(1999.5.23掲載)