岐阜県篇ー2

----GIFU----

|

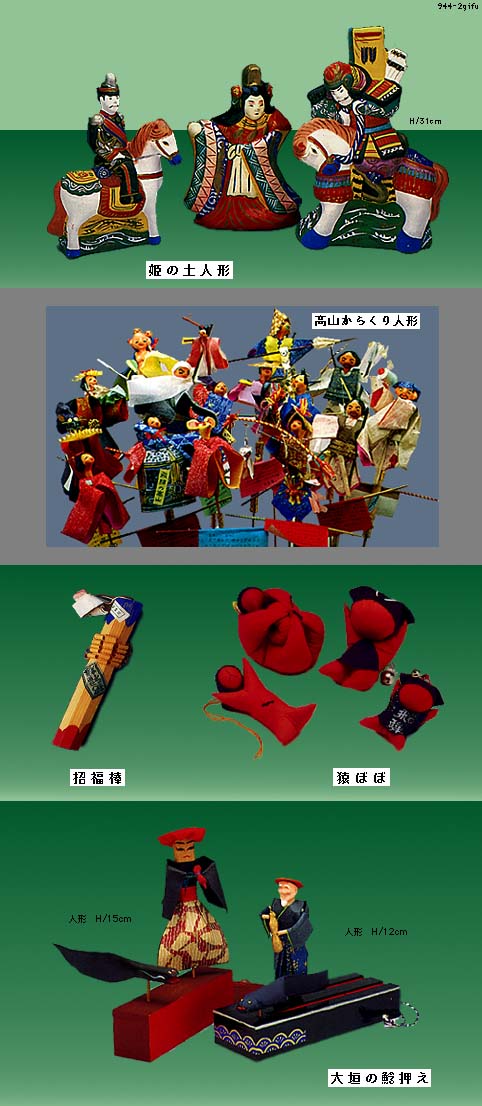

■姫の土人形■ 旧可児(かに)郡姫路村下切では、姫の土人形が作られていました。「姫」とは、兵庫県の姫路と間違われないように、地元の人は「ヒメ」の一字だけでよんでいるのです。 最後の製作者、渡辺一夫氏が1981年に亡くなり、この人形も廃絶しましたが、近い将来に復活されるのではないかとの噂もあります。 掲載の3点も渡辺一夫氏の作で、きめの細かい土を使い、流し込み方式で作られ、肌はなめらかで彩色も美しい作品です。 ■高山からくり人形■ 高山祭りには、からくり仕掛けの華麗な屋台の山車が揃います。その山車のからくり部分だけを人形にしたものです。和紙の美しさとカラクリ仕掛けの面白い玩具です。 戦後に考案、制作されていたものですが、現在は作られていません。 |

| ■招福棒(祝い棒)と呪力■ 高山市内や下呂温泉町の土産物店では「招福棒(祝い棒)」が売られています。 この「祝い棒」は、本来、関東から中部に見られる小正月の行事の、「粥掻き棒」、「嫁たたき棒(女の尻をたたいて、多産、すなわち豊作を願う棒)」として用いる棒なのです。この行事は今でも一部の農家では伝統的に行われているようです。 このように、「祝い棒」には一種の呪力があると思われていて、吉凶を占ったり、豊穰を祈るなど古来からの風習から生まれた棒なのです。 ■猿ぼぼ■ 縫いぐるみの猿で、高山市内の土産物店で売られています。この地方では人形のことをボサとかボボと云います。大きなものはおぶったり抱いたりし、小さなものは腰に下げたりします。 この縫いぐるみ人形の、もとの形は「祓いの人形」である「ほうこう」で、古い書物には「小児のはいありく形に作る故はふ子と云うなり」とあり、「這子」とも書きます。また、女性の裁縫の手習を「ほうこう」を縫うことから始めたとも伝えられています。そのような人形が土産物玩具となりました。 ■鯰押え(大垣市)■ 大垣市には古くから鯰押えのからくり玩具がありました。 この郷土玩具は、5月14、15日の八幡神社の祭礼(大垣まつり)の山車の一つ、「なまず山車」と呼ばれる一番古い山車のからくり部分を玩具化したものです。 この山車の鯰押えのからくりは、大津絵の「ひょたん鯰の図」から発想されたと云われています。---鯰を天変地異になぞらえ、それを瓢箪でとり押さえようとする人間の非力や愚かしさを暗示したものです。--- また、赤色で多く彩られたこの玩具は、天保年間(1830〜44)、疱瘡除けの呪禁としてはじまりましたその後、江戸末期に長谷川佐賀吉が、からくり玩具として創始。その子の又吉が昭和15年(1940)頃まで制作していましたが、今は廃絶しています。 |

(1998.1.5掲載) kyoto-kusanonekoubou.saikonan....Seiitirou.Honda....hds30@mbox.kyoto-inet.or.jp |

ご感想など

ご感想など