|

| �M�������ف@1 | �M�������ف@2 | ��ԑ����}�� | �M�k�@��♍�6/8 |

|

|

|

|

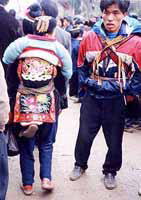

�����Ă��āA�F���������킢�� * |

�܂��̎q������ * |

|||||

|

* |

* |

|||

* |

* |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

* |

�M�z�� |