大学教員生活、非常勤を入れて40年余(大学院在学中に非常勤で授業を持ったのが1979年のこと)を終えると、万感思いあり、ともなります。

というのはなかばウソで、そんなに感慨もありませんが、ともかく「もう一度始めから」とはいかないのですから、私は何をしたのでしょうかと振り返るのも、当然ではありましょう。

大学教員としての研究生活の中で書いたもののリストは大部分公開しております。

私は結構いい加減なので、いまどきのようにきちんとした「論文」をまとめ、学会誌に投稿し、査読審査を受けて掲載されるというのは、実はほとんどやってはおりません(最初の学会誌掲載「大都市小零細工業簇生の一検討」『三田學會雑誌』 第74巻3号(慶應義塾経済学会)1981年 は、いかにもの査読付論文でしたけどね。ペダンチックに言えば、この主題とした、印刷関連業としての写真植字業の存在は、その後のPC化によって絶滅してしまいました。いま、「写植」と言ってもほとんどのひとは知らないでしょう)。そもそも、そういった枠組みに合わせようとすること自体嫌いなのです。いまどきの方々には申し訳ないような、いい加減さです(大きな声では言えませんが、ガチガチに形式に縛られ、自然科学の実験分析のまねごとのような書き方ばかりにこだわった、あるいはおーべいの(エイゴで書かれた)某・某々理論を金科玉条とし、その権威にすがる結果となる「(企業論)実証研究」論文より、丁寧で掘り下げある「調査報告」の方が私は好きであり、性に合います。もちろんそれにも多々制約もあることは承知の上ですが )。でも、そういう私だって、職にありつけた1981年度の前には、上記のを含めて、「査読付学会誌掲載論文」が二本あるので、結局定説の通りなのかも。

「それでも大学教員を務められた」というのはけしからんことだという批判は甘受いたしましょう。でも、何にもしてなかったわけではなく、書いたものは相当あります。硬軟あわせ、多岐にわたると言えばかっこいいのですが、ともかく雑文の山ということでしょう。私は自分の書いたものは掲載誌等を含め、基本とってあるので、それで書棚二本分くらいあります。これからどう始末しようかというところです。

そのうちでも、私の名が表に出ているのを探せば、10冊は超えました。単著(少ないですが)、編著、共著、翻訳などです。一応、下に並べてみました。

書いたものだけでなく、喋ったこと、会議に出たこと等々すべてひっくるめ、ほとんど残るものはないのですね。まあ、私の基本姿勢は「頼まれたら引き受ける」、原則断らない、というものでしたから。大規模な展示会の実行委員長も務めたことがあるのですが。

その辺は下記のように、FBにも未練たらしく記しました。

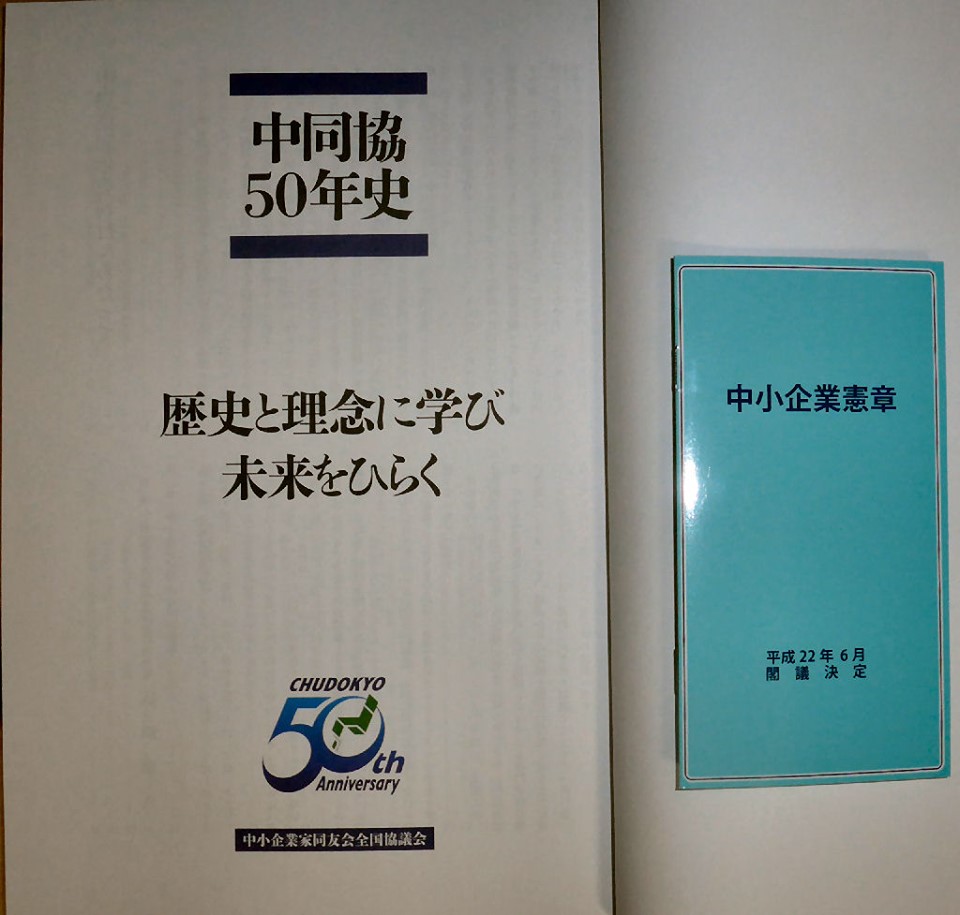

中同協50周年総会に出て、この「50年史」を頂戴した。2度の欧州視察に私が同行させて頂いたことも記されている。同時に、その延長としての、2010年「中小企業憲章」制定に至る経過なども思い起こされる。民主党政権の選挙公約として、中小企業庁は「中小企業憲章」づくりに取り組むこととなり、その研究会に私も加わった。私として、中小企業政策の研究者、また「憲章」を10年前に制定していたEUの中小企業政策の(日本唯一の)研究者の立場で、当時の長谷川榮一中小企業庁長官らといろいろやり合った。長谷川氏らは、かなり前向きに諸議論を、私の意見も含めて取り入れてくれたと思う。「閣議決定止まり」ということは譲らなかったが。 前後、同友会はじめ、各中小企業団体や研究の場に呼ばれ、私の考えなど述べる機会も少なからずあった。ただ、それからもう10年近くなると、このような私の関わりも遠い過去となった観は拭えず、今更のように振り返れば、おおかた、ほとんど記憶もされていないように感じざるを得ない。年寄りのひがみ根性というだけでなく、所詮私の存在感の乏しさというのもあるのではないかと、自省を禁じられない。生来、なぜか没個性、存在感なく、「その他大勢」に紛れることの多い人生であったし、また口下手のうえ、あえて「俺が俺が」と前に出ること、親分になることが嫌い、不得意であったことを認めねばならないだろう。その分気楽な人生でもあったが、この歳になり、もうあとはないのだなと思うと、いささかの寂しさも拭えないのだ。 同友会会員の社長から、「先生は会との関わりで何を(or何か)してらしたんですか」と尋ねられたこともあった。2010年当時、中同協関係者とひんぱんに懇談情報交換し、策を練ったこともあったのだが。 まあ、長谷川氏はいまや官邸で、安倍−菅氏の懐刀なのだそうで、それだけでも隔世の感あり。民主党政権下では、この私も官邸に出入りしていたと聞いたら、怒り狂われるかな。  |

それにしても、大学院で私が指導担当であった方々など、「シューショクの面倒」も見切れない、頼りない存在であったことには、きっと歯がゆく思われていることでしょう。なにせ、「カネと力もなかりけり」ですので。それでも自力で研究職や専門職などに就かれた皆さんはえらい!!

(続く)

→ 続きへ