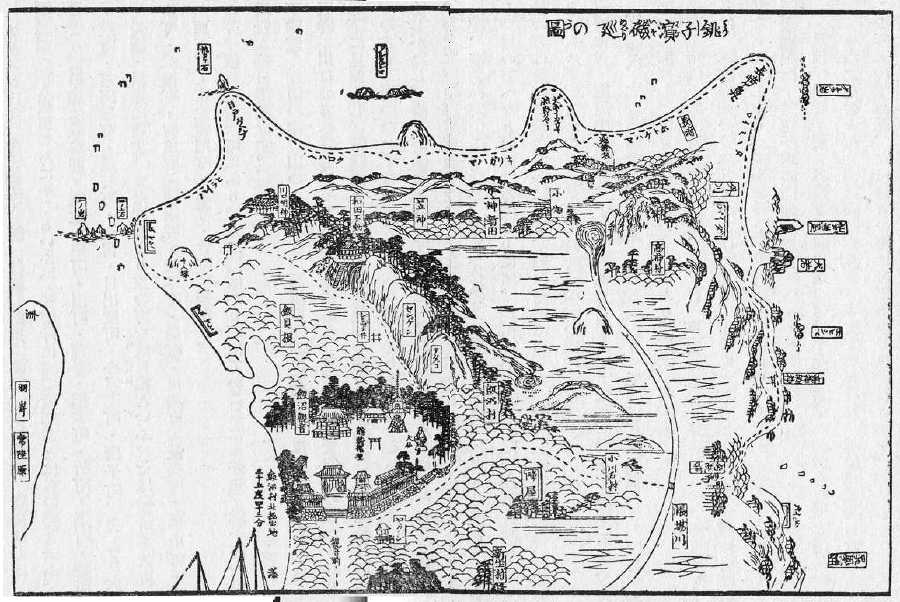

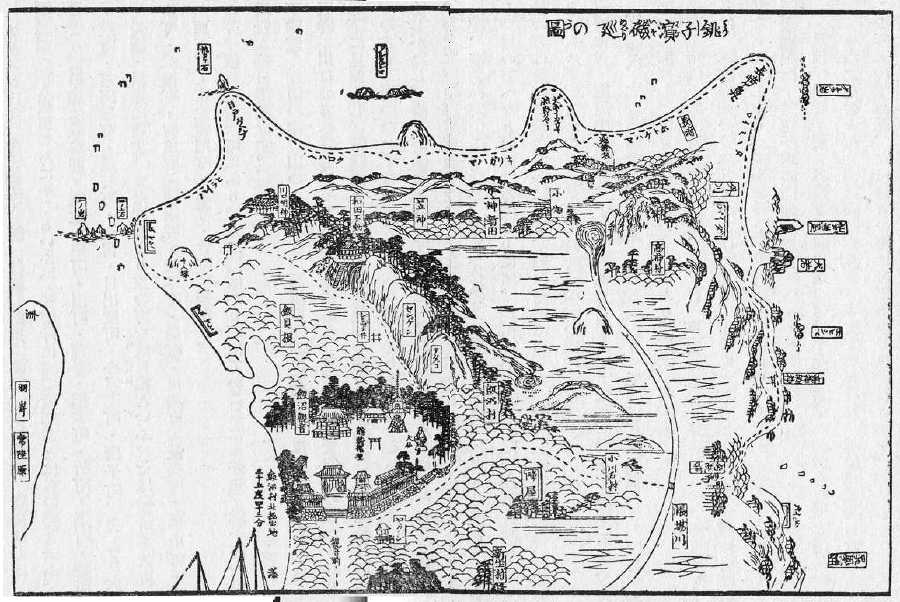

| 概説 | 幕末、上野国高崎藩領だった銚子には台場5ヵ所が設置された。安政2年(1855)に刊行された赤松宗旦著『利根川図志』に、掲載されている「銚子濱磯巡の図」に「ダイバ」が4ヵ所示されている。長崎台場はその4ヵ所の後に築かれた。[『国別 城郭・陣屋・要害・台場事典』より] 文久2年(1862)、銚子陣屋の代官片桐善之助は、「海岸御防向之儀、御談申度儀之有間、早々御出可被成候、且浜口儀兵衛・岩崎重次郎へも、右仰合、御出可被成此段得貴意候」と、土地の豪商の田中玄蕃へ剪切を出している。嘉永元年(1848)、高崎藩によって砲台十二座を沿岸に配置した。さらに24斤砲1門・12斤砲2門、20寸臼砲を追加している。[『日本城郭大系』より] 銚子の台場はいまのところ下の5台場を認識しているだけだが、高崎藩は台場12座を設置したとされることから、例えば東海岸などにもまだまだありそうだ。 |

『利根川図志』銚子濱磯巡の図(クリックで拡大) |

銚子の陣屋・台場 |

| 所在地 | 千葉県銚子市。 |

| 参考書 | 『利根川図志』、『国別 城郭・陣屋・要害・台場事典』、『日本城郭体系第6巻』 |