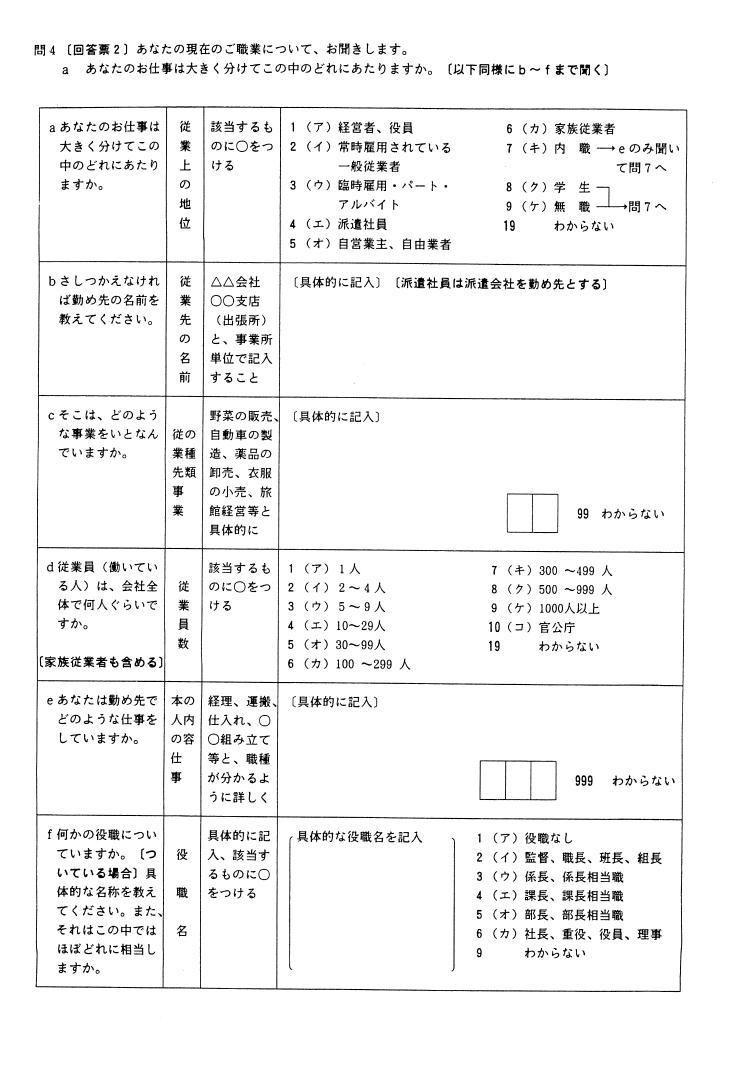

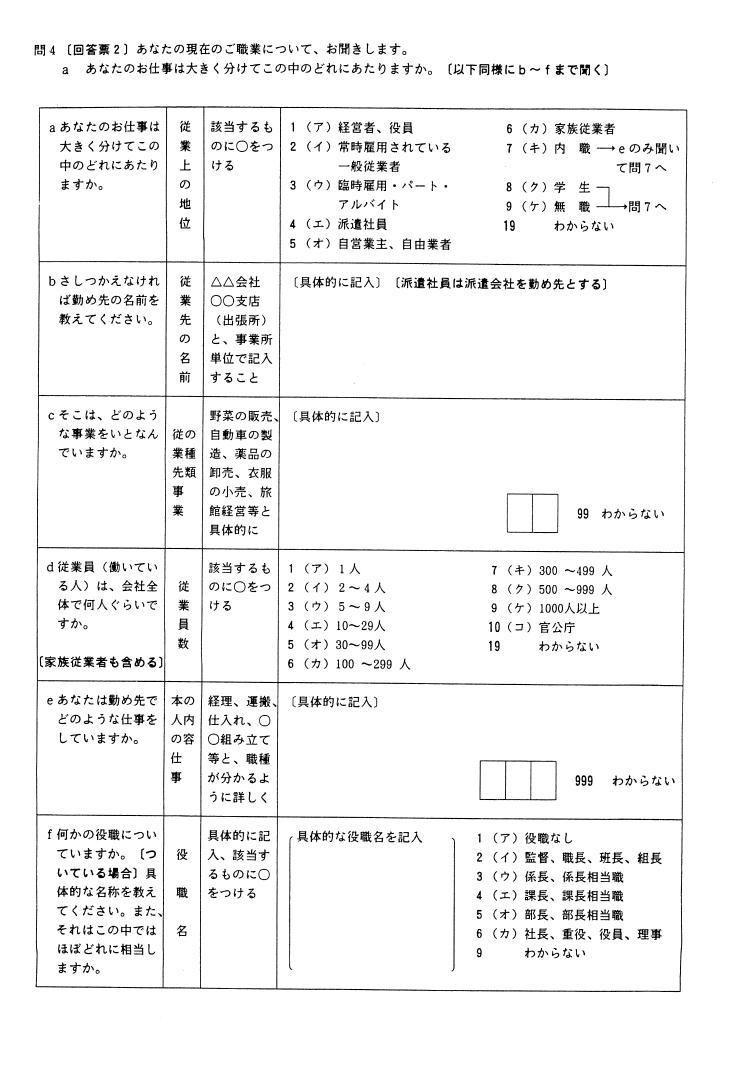

以下の問はaが従業上の地位、bとcが産業、dが従業先の規模、eが本人の仕事内容である。

図1. 1995年SSM調査A票 本人現職

・文献や統計リンク ここをクリック

文献リストを作る時は、雑誌記事索引、Cinii,JSTORなどを活用してください。必ず、冒頭で著者名と発行年を書くこと。雑紙タイトルやページ数が分からないリストにはしないよう注意。

現代社会には、様々な職業の人がいて、役割分担をしている。職業とは「地位と役割」の指標である。そのため社会学において重要である。役割により資源が分配される。例えば、いかなる社会でも、収入は、全員が同じではなく、何らかの不平等が存在する。多くの社会において、医者や技術者など専門家は収入が高い。そのような不平等の構造のことを、社会階層構造という。この科目では、様々な不平等の構造について、データ分析をもとに実証的に取り組む。社会階級は、マルクス主義の考え方であり、生産手段の所有という1つの基準で、社会をいくつかに分ける。社会階層は、複数の基準により、連続的に測定する点で、社会階級とは異なる考え方である。

身分制の社会では、親子の職業は同じだが、現代の民主主義社会においても、医者の子が医者になる、先生の子が先生になる、などの社会的地位の継承が目立つことがある。社会的地位の変化のことを社会移動という。親子の社会的地位が異なることを、世代間社会移動という。社会移動について統計的なデータ分析手法を使って分析するのが、社会階層研究の主要な内容である。また、親が大卒でない場合、子どもが大学へ行く確率は低い傾向がある。これを学歴の世代間継承という。これらの背後にある要因を分析することが重要である。

目的 ・社会構造について最新の研究動向を理解 ・社会階層研究の特徴を理解。 ・政策について問題点を分析する能力を習得 単なる理論の理解でなく、理論と実証の往復を重視する。 理論のための理論や、奇妙な理論だけ社会学にならないように。 主な内容 ・社会階層論について講義 ・テキスト講読 ・国際比較データの分析 ・国際比較に関する先行研究の報告

SPSS出力を手で数字打ち直して表にすると、数字の打ち間違いが起きるので、必ず出力の数字そのものをコピーして、表やグラフにする。あるいはSPSS出力画面で「ファイル」→エクスポートで、エクセル形式を選択して保存する。SPSS出力画面で、表や数字をマウスで選択し、CTRL+Cでコピー準備状態、エクセル画面などに移り、CTRL+Vで貼り付け。出力のままだと分かりにくいので、適切な図や表を自分で作ること。

参考

・『統計数理』第63巻(2015年) PDF ★ここをクリック★

特集 「日本人の国民性調査−第13次全国調査の成果」

・『統計数理』第53巻(2005年) PDF ★ここをクリック★

特集 「日本人の国民性調査50年」

・『統計数理研究所調査研究リポート』116 ★ここをクリック★

『国民性の研究 2013年全国調査」

・坂元慶行「「日本人の国民性調査」 ―社会調査研究のある最前線」『理論と方法』16巻1号

・『行動計量学』vol.32-2 PDF ★ここをクリック★

・『行動計量学』vol.33-1 PDF ★ここをクリック★

特集 「東アジア価値観国際比較調査」

第1章 本研究の目的 1.1.問題の所在 1.2.研究目的 1.3.先行研究 1.4.仮説 第2章 方法 調査法やデータや変数の説明など 第3章 分析結果 3.1. 3.2. など ★1.1.で研究の意義や重要性を簡潔に書き、1.2.で目的を明確に書く。目的がない文章とならないよう に。目的は、○○を解明する、というように、何をやりたいのか読者に分かるよう、明確に書くこと。 2.方法 のところには、データの出典や年度、母集団や回収率、主な変数の説明などを書いてください。 各自の作ったグラフなどは、3 分析結果 のところで、3.1. 3.2.などとして掲載すると良いでしょう。 結論部は、結果の要約ではなく、自分の主張したいことを書いてください。自分の主張と、その根拠は、 明確に分けてかくこと。 発表でも論文でも、大きな4つの構成を忘れずに!

1)変数を選んだ後に、

「セル」ボタンを押し、列%か行%どちらかを選ぶ(全体%はあまり使わない)。あるカテゴリーについて100%になるものを選ぶ。たとえば横に足して男について100%になる表を作る場合は、行%を選ぶ。

「統計」ボタンを押し、2×2表の場合は、カイ二乗や相関係数やファイ係数を選ぶ。変数が3カテゴリー以上の時は、クラマーのV(質的変数)、タウB(量的変数で、3×3など対象な表))またはタウC(量的変数で、対象でない表)を選ぶとよい。

2)「貼り付け」ボタンを押すと、シンタックス見本が出る。

関連係数は、有意水準が0.05未満なら、統計的に有意と考えて良い。有意水準(危険率)とは、分析結果として出てきた関連が実は誤差(ゼロ)である可能性である。慣例として、その危険が5%未満ならば、結果は統計的に意味があるとする。

★クロス集計表の形式は、『社会調査演習 第2版』2.5のエラボレイションの表形式で作ること。冒頭の図表形式見本エクセルファイルや、表形式の資料をよく見る。第三者が見て分かりやすい表にすることが大切。表内に度数と%の両方があると分かりにくいので注意する。

★3重クロス集計のシンタックスを書くときは、一番最後にZ(第三変数)にあたる変数を書くと良い。シンタックスの中で、変数を書く順番にご注意。

クリックして操作するより、シンタックスを書いて実行した方が大量な分析を効率よくできる。シンタックスについて覚えること。

表内の各変数の位置は、出力画面で、表をダブルクリックしてアクティブにした状態で、画面上の「ピポット」をクリックして入れ替えを選べば、移動できる。

重回帰では、変数の値は細かい方が良いが、3重クロス集計は、2か3カテゴリーに合併してから行った方が良い。あまり細かくすると人数の少ないセルができるので。カテゴリー合併(値の再割り当て)のシンタックスを覚えること。

★★統計分析について詳しくは調査とデータ分析の解説ページを見ること。

その他、以下の内容を参照。

JAMOVI によるクロス集計

★JAMOVIを自分のパソコンに入れるとクロス集計は簡単にできる。内部ではRが動いている。

なおWindows上で自分のパソコンのホームディレクトリが全角文字かどうか確認するためには、各種フォルダが表示されるWindowsエクスプローラーにて、一番上のアドレスバーに %homepath% と入力してエンターキーを押すと、

C:\Users\murase

のように表示される。ユーザーの後のmurase の部分が半角文字ならばRを動かすためには問題ない。

しかしRや、エクセル上で動くHADなどは、SPSSシンタックスのrecode文を使ったカテゴリー合併ができない。シンタックスやスクリプトと呼ばれる、データ分析ソフト上のプログラミングを理解して、カテゴリー合併など変数を加工した上でのクロス集計は、社会調査においてデータ分析の基本である。年齢カテゴリーや職業カテゴリーを作るのに、クリックして操作するのでなくシンタックスを使わないと実用的でないし、十分に分析できない。カテゴリー合併や新変数の作成について、まず、シンタックスの操作を習得することが、データ分析のこつである。企業規模、仕事内容、従業上の地位などを組み合わせて適切な職業カテゴリーを作ることは重要である。なおシンタックスを使わずに、単にクロス集計を出すだけなら、JAMOVIは初心者向けとしては悪くはない。

『SSM調査職業分類95年版』は、501から691までの職業小分類がある。以前の日本標準職業分類には数百の職業があったが、現代日本では、炭鉱での労働者や、工場労働者などが減っており、それらを細かく分類する必要はないため、小分類の数は減っている。具体的な調査票については、SSM調査や、『社会調査演習 第2版』の巻末資料を見ること。社会調査においては、SSM調査職業分類がよく使われる。これは、国勢調査職業分類を簡略化したものである。その他に、総務省統計局の分類や、国際標準職業分類(ISCO)などもある。

以下の問はaが従業上の地位、bとcが産業、dが従業先の規模、eが本人の仕事内容である。

図1. 1995年SSM調査A票 本人現職

/***** JGSS2015分析用シンタックス 2021 1002 *****/

/***** by Murase 村瀬 洋一 *****/

/***** OLD SSM SYOKUGYO 8BUNRUI BY MURASE 19960707 *****/

/***** 9 HA MUSYOKU 10 HA GAKUSEI 11 HA SONOTA *****/

/***** 1995SSM調査B票シンタックスをJGSS用に書き換えたもの*****/

/***** *****/

/***** ★このSSM8分類とは旧8分類である *****/

/***** 専門 管理 事務 販売 熟練 半熟練 非熟練 農林漁業 *****/

/***** 本人現職 本人初職 父職 配偶者職について8分類 *****/

COMPUTE Q4EJOB=XXJOB.

COMPUTE Q5EJOB=XXFSTJB.

COMPUTE Q11EJOB=PPJBXX15.

COMPUTE Q17EJOB=SSXXJOB.

RECODE Q4EJOB Q5EJOB Q11EJOB Q17EJOB

( 501 THRU 544 = 1) ( 609 THRU 610 = 1) ( 615 = 1)

( 545 THRU 553 = 2) ( 608 = 2) ( 554 THRU 565 = 3)

( 586 = 3) ( 590 = 3) ( 593 THRU 598 = 3)

( 616 THRU 619 = 3) ( 566 THRU 577 = 4) ( 582 THRU 585 = 4)

( 587 THRU 589 = 4) ( 579 = 5) ( 581 = 5)

( 628 = 5) ( 631 = 5) ( 633 = 5)

( 635 THRU 642 = 5) ( 651 = 5) ( 654 THRU 656 = 5)

( 658 = 5) ( 660 = 5) ( 623 THRU 624 = 5)

( 626 = 5) ( 643 THRU 644 = 5) ( 647 = 5)

( 661 THRU 666 = 5) ( 668 = 5) ( 670 THRU 671 = 5)

( 673 THRU 675 = 5) ( 677 THRU 681 = 5) ( 684 = 5)

( 580 = 6) ( 606 THRU 607 = 6) ( 611 THRU 614 = 6)

( 625 = 6) ( 627 = 6) ( 629 THRU 630 = 6)

( 632 = 6) ( 634 = 6) ( 645 THRU 646 = 6)

( 648 THRU 650 = 6) ( 652 THRU 653 = 6) ( 657 = 6)

( 659 = 6) ( 667 = 6) ( 669 = 6)

( 672 = 6) ( 676 = 6) ( 578 = 7)

( 591 THRU 592 = 7) ( 620 THRU 622 = 7) ( 682 THRU 683 = 7)

( 685 THRU 688 = 7) ( 599 THRU 605 = 8) ( 689 THRU 691 = 9)

( 988 THRU 991 =10) ( 987 =99) ( 998 THRU 999 =99)

( 701 = 3) ( 702 = 5) ( 703 = 1)

( 704 = 6) ( 705 =99) ( 706 =99)

( 707 =99) ( 708 =99) (986 = 9).

COMPUTE JOB8=Q4EJOB.

COMPUTE JOB8FATH=Q11EJOB.

COMPUTE JOB8SYO=Q5EJOB.

COMPUTE JOB8SPO=Q17EJOB.

missing values job8 job8fath job8syo job8spo (99).

variable labels

JOB8 '旧職業8分類'

JOB8FATH '旧父職業8分類'

JOB8SYO '旧初職8分類'

JOB8SPO '旧配偶者職業8分類'

.

VALUE LABELS JOB8, JOB8FATH, JOB8SYO, JOB8SPO

1'専門' 2 '管理' 3 '事務' 4 '販売' 5 '熟練' 6 '半熟練' 7 '非熟練' 8 '農林' 9 '無職' 10 '学生'.

frequencies

variables job8 job8syo job8fath job8spo .

/***** 新総合8分類 原 盛山『社会階層』東大出版 用語解説と *****/

/***** 1995SSM調査シリーズ1の200ページ BY MURASE 20171205 *****/

COMPUTE JOBS8 = 99.

COMPUTE JOBA = tpjb.

COMPUTE JOBD = szttlsta.

COMPUTE JOBE = Q4EJOB.

IF ((JOBE = 5) OR (JOBE = 6) OR (JOBE = 7)) JOBS8=6.

IF ((JOBS8 = 6) AND (JOBD = 7)) JOBS8=5.

IF ((JOBS8 = 6) AND (JOBD = 8)) JOBS8=5.

IF ((JOBS8 = 6) AND (JOBD = 9)) JOBS8=5.

IF ((JOBS8 = 6) AND (JOBD = 10)) JOBS8=5.

IF ((JOBS8 = 6) AND (JOBD = 11)) JOBS8=5.

IF ((JOBS8 = 6) AND (JOBD = 12)) JOBS8=5.

IF ((JOBS8 = 6) AND (JOBA = 2) AND (JOBD NE 12)) JOBS8=7.

IF ((JOBE = 2) OR (JOBE = 3) OR (JOBE = 4)) JOBS8=3.

IF ((JOBS8 = 3) AND (JOBA = 2) AND (JOBD NE 12)) JOBS8=4.

IF ((JOBS8 = 3) AND (JOBD = 7)) JOBS8=2.

IF ((JOBS8 = 3) AND (JOBD = 8)) JOBS8=2.

IF ((JOBS8 = 3) AND (JOBD = 9)) JOBS8=2.

IF ((JOBS8 = 3) AND (JOBD = 10)) JOBS8=2.

IF ((JOBS8 = 3) AND (JOBD = 11)) JOBS8=2.

IF ((JOBS8 = 3) AND (JOBD = 12)) JOBS8=2.

IF ( JOBA = 3 OR JOBA = 4 ) JOBS8=7.

IF ((JOBS8 = 7) AND (JOBE = 2)) JOBS8=4.

IF ((JOBS8 = 7) AND (JOBE = 3)) JOBS8=4.

IF ((JOBS8 = 7) AND (JOBE = 4)) JOBS8=4.

IF (JOBE = 1) JOBS8=1.

IF (JOBE = 8) JOBS8=8.

IF (JOBE = 9) JOBS8=96.

IF (JOBE = 10) JOBS8=98.

IF (JOBE = 99) JOBS8=99.

missing values JOBS8 (99).

variable labels

jobs8 '新職業8分類' .

VALUE LABELS JOBS8

1 '専門' 2 '大W' 3 '中小W' 4 '自営W' 5 '大B' 6 '中小B' 7 '自営B'

8 '農業' 96 '無職' 98 '学生' .

frequencies

variables JOBS8 .

図2. 1995年SSM調査A票 学歴

★教育年数の変数EDUを作るSPSSシンタックスの例。

1995年SSM調査A票には本人の最終学歴問10の他、父学歴、母学歴、配偶者学歴の問がある。

/***** GAKUREKI WO KYOUIKU NENSUU HE HENKAN 19960729 *****/

COMPUTE EDU=Q10S1.

COMPUTE EDUF=Q18.

COMPUTE EDUM=Q21.

COMPUTE EDUS=Q27.

RECODE EDU,EDUF,EDUM,EDUS

(1=6)(2=8)(3,4=11)(5=13)(6=14)(7=17)(12=9)(13=12)(14=14)

(15=16)(16=18)(0,19=99).

なお1995年SSM調査のAB票合併データでは、現職の95年版職業威信スコア(変数名GEN95)の平均値は51.2、標準偏差8.8だった。最小値36.7、最大値90.1、度数(人数)は3891人。男性2182人の平均値は52.9、女性1709人の平均値は49.0だった。

2005年SSM調査データでは、現職の95年版職業威信スコア(変数名GEN95)の平均値は50.8、標準偏差8.9だった。最小値36.7、最大値90.1、度数(人数)は4132人。男性2197人の平均値は52.3、女性1935人の平均値は49.2だった。ただし、2005年SSM調査は、厳密に回収率を計算するとあまり良くないので、それまでのSSM調査と比べて単純な比較はできないかもしれない。

・SSM調査における職業威信スコアについて ★ここをクリック★

・村瀬による1995SSM職業威信調査の分析 ★ここをクリック★

・SSM産業分類・職業分類(95年版) ★ここをクリック★

職業小分類は、国勢調査職業分類を元に、501〜688までの、188の職業小分類に簡略化したもの。

エクセルでグラフを作った後に、形を変えることができる。

・自分が作ったグラフをマウスで選択する(1回だけグラフをクリック)。

・画面の上に「グラフツール」が出る。

・その下に「グラフのデザイン」や「書式」タブが出るので、「グラフ要素を追加」ボタンを押して、グラフタイトルやデータラベルなどを選択し、タイトルなどを追加する。

・デザインタブで、グラフの種類の変更などができる。

参考リンク

All Rights Reserved, Copyright(c), MURASE,Yoichi