パソコン・周辺機器・ゲーム情報

「電子の煌き」

過去の情報

2001年

2002

年 2003年

2004年11月21日

CD起動WinXP「Bart’s PE Builder」

について。

ふと買ったPC雑誌にあった記事に惹かれた。「CD起動WinXP」の文字。

たまにはPC雑誌でも買ってみるか〜と購入決定。

で、よくよく読んでみると「CDからWinXPライクなOSを起動する」

システムのよう。

XPライクとは言うものの、作成の際にはXPのインストCDから必要なファイルを使う事からも、ほとんどXPと言っていい。

雑誌に書かれているとおりに実際に作り起動してみる。多少起動に時間がかかったものの、何の問題もなく起動した。

入力デバイス類の認識も問題なし。肝心の内蔵ハードウェアはというと、接続されたHD等は問題なく見える。

これなら緊急時のデータ退避にはもってこいだ。ただ問題はネットワークに繋がらなかったこと。雑誌にはいろいろ書いてあったのだが。

どうやら、マザーボード固有のデバイスはうまく認識してくれないようだ。LANも外部ボードを挿さないとダメだろう。

USBは...と言うとそれもダメ。やはりマザー固有のものだからだろう。 まあ、最低限の目的は果たせそうだからいいのかな。

以前入手したLindows(現在は

Linspireと改名)との比較。どちらもCD起動のOS。

使い勝手では、Windowsに慣れている面でBartsに軍配。やはりほとんど同じなのは利点だ。

機能的な問題では、デバイス認識でLindowsが優れている。やはりUSBが使えるのと使えないのでは差がある。

ネットワークは...ハードウェア環境に左右されそうだ。うまく繋がるかどうかはデバイス次第。Lindowsが若干上?

入手については、「タダ」なBartsには勝てない。必要なのはWinXPのCDのみ。作ってしまえば、それも

必要なくなるし。

というわけで、誰にでもオススメなんだけど...

ふと雑誌の隅に「作成した起動用CDはXPをインストールした

PC1台のみで使用可能。他で使用・譲渡・販売はライセンス違反」とのこと。

あれば便利なこの一枚。ライセンス違反にならない自信のある方(笑)で、作り方を知りたい方は御一報を。

2004年11月4日

前回の続き、「携帯で音楽を聴く」。

リーダ・ライタを買ったはいいが、なんとそれではダメだということが判明。

ソニー独自の音楽フォー

マットATRAC3は、著作権保護や再コピー等のため暗号化

されており、

それに対応したリーダ・ライタを用いる必要がある、とのこと。

分かった時、怒りを通り越して泣きそうでした。そんなのあるか...と。

仕方なく、再注文。付属に「SonicStage」もあり、そちらを再インストールして、ライタを接続して...

ようやく携帯で聞けるようになった....

が、使えるイヤホンが特殊

(携帯電話用)で、これまた別途買わないとダメ。

普通にミニプラグにしてくれればいいのに、それを挿すための端子カバーがあり、開けるとカバーが邪魔でサッと挿せない。ムカムカ。

そもそも、携帯って防水でもなんでもないんだから、そんなにカバーが必要か?

更には携行する際のイヤホンをどこにしまう? 別で持つのか?

まったくもって謎だらけ。ユーザーのことを、ソニーは本当に考えているのか?

携帯で音楽を聴くためだけ

に、こんなに手続きが必要なら、普通にMP3プレイヤーを買ったほうがお手軽。

新製品が出るたび買うような、よっぽどのソニー信者でもない限り、

何も買い足さずに携帯で聞けるようにする環境を持っているユーザーって、まずいないだろう。

あまりにユーザーからの文句(要望?)があったからかなのか、ソニーも方針転換して一転、MP3へ対応していくとのこと。

MP3全盛の今の音楽環境を考えれば当然だろう。まったく...

それなりにいいものを作る会社なんだから、舵取りもうまくやって欲しいものだ。

AC5をプレイ中。

ファルケンを入手したいが、高すぎる。82万って...今現在66万。先が長い。

そうそう、GT4の発売日決定。予約済み。

またハマゲーがひとつ。

2004年9月28日

携帯電話を買い換えた。

今回もまたソニー製。最新版ではなく一つ前のSO505iSだ。

ほとんどの機能は以前の505iと一緒だが、「音楽が聴ける」

という点が一番の相違か。

その、「音楽が聴ける」という点に今、悩まされている。

イヤホンとかの聴く装備やメモリの方は大丈夫なのだが、再生出来る音楽ファイル形式が現在一般的になっているMP3ではなく、

ソニー独自のATRAC3(拡張子はomg)という特殊な

形式のためだ。

この形式のファイルを作成するための方法はいくつかあるが、一番なのはソニーのソフト「SonicStage」を使うことだ。

幸いにも以前購入したCLIEの付属ソフトにあったので、問題がなくなったのだが...むう、ファイルが送れない。

いろいろ調べてみたら、「アダプターをつけずメモリースティック

Duoそのままでリーダー等に入れてください」とのこと。

...そんなの持ってね〜よ〜

仕方ないので、泣く泣く注文することに。まあ買っても¥2000もしないのだが、届くまでの間なにも出来ない。

しかしこの音楽再生機能は、再生に漕ぎつけるためにこんなにハードル高いがあるのかと思うと、メーカーに疑問をぶつけたくなる。

独自路線を行くのも結構だが、そのためにユーザーに不便や不利益を感じさせては本末転倒。

大きいメーカーには時々あることなのだが...

2004年8月29日

ゲームのエミュレータについて。

今まで長いこと、「ゲーム機のエミュレータ」には手を出し

て来なかった。

なんとなくこだわりがあって、ゲームに関しては「メーカー純正のもの

メインで」って考えていたからだ。

しかし、メインで使っているPCの更新に伴って、起動可能な昔のPC環境をそのまま維持していくには、場所の問題等々いろいろと不都合がある。

更に「メーカー純正のもの」といっても限度がある。昔やったゲームなんかでは、すでにソフト会社が潰れていて移植作が見込めないものもあるからだ。

そういう意味でも、エミュレータの意義は大きい。

この感想は、前々回のMicrosoft

のVirtual

PCの、OSエミュレータを使ってみたことも影響があるのだが。

というわけで、今回試してみたエミュレータは3つ。

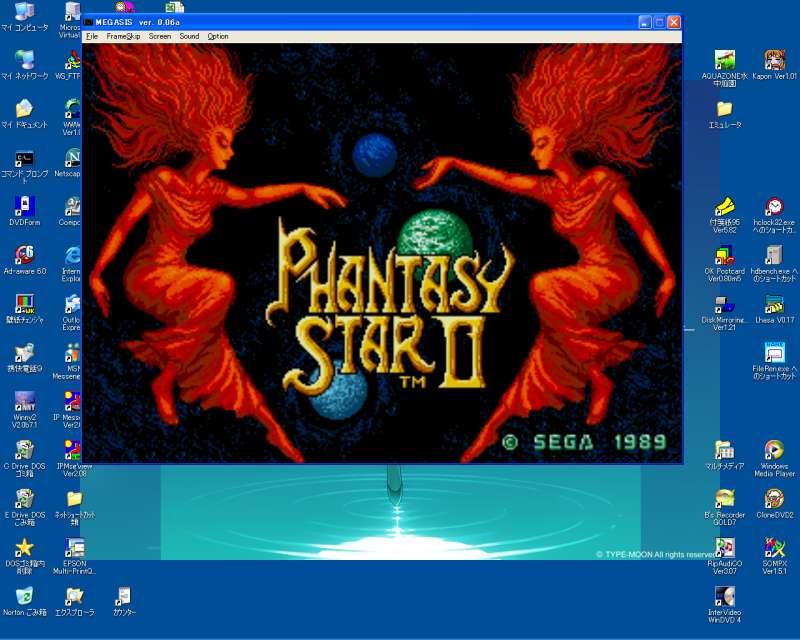

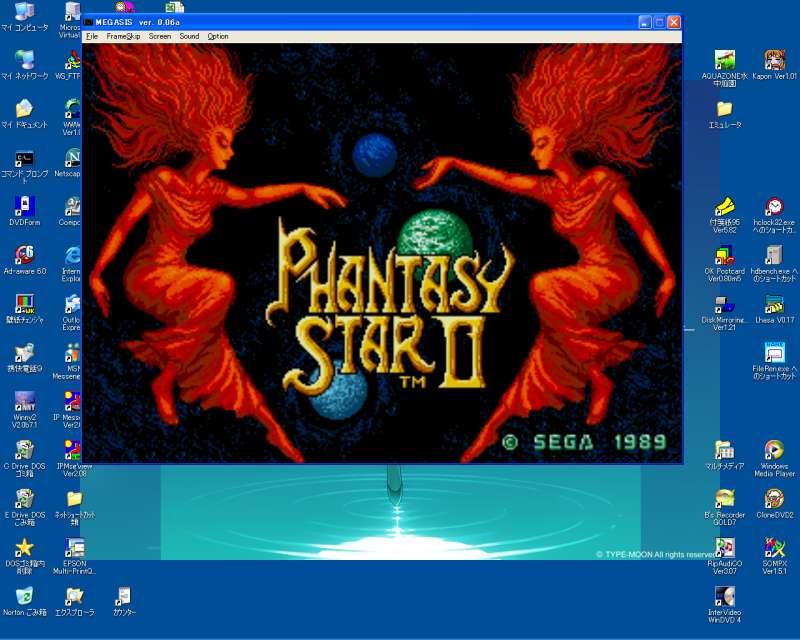

1.メガドライブ のエミュレータ「MEGASIS」

2.スーパーファミコン のエミュレータ「SNEShot」

3.PC−98 のエミュレータ「Anex86」

このうち1と2は往年のテレビゲーム機。特にこだわりがあるのはセガのメガドライブ。学生のときにやりまくったゲームばかりだからだ。

ちょっと上げるだけでも...

・ファンタシースター2(3,4もあるけど...)

・ソーサリアン

・コラムス(1週間かけてMAXスコアの99999999点を達成)

・スーパーファンタジーゾーン

・スーパーモナコGP

・スーパー大戦略

他にもいろいろ。また、スーパーファミコンではファイナルファンタジー4・5・6がお気に入り。

そして、98のRPGで今後もう移植や復刻が望めない名作中の名作「エメラルドドラゴン」。

単に「昔ハマッたゲームを、いつでも簡単にやれる環境を作って、

ゲームしまくりたい」だけ(笑)と言っても過言ではない。

それにしても恐ろしく便利な世の中になったものだ...

MEGASISでのファンタシースター2

2004年8月2日

4月のPC更新計画開始から4ヶ月、2台目のPC更新が終わり、全て完了。

内容としては、以前のPCスペックをほとんど上回ることとなった。

MB・・・ASUS製

P4P800-E DELUXE

CPU・・・Intel製 Pentium4

3.2GHz (Northwood)

メモリ・・・NoBrand DIMM

DDR SDRAM PC3200 512MB CL3×3枚(1536MB)

ビデオカード・・・玄人志向製 GFX5700-A256C

HDD・・・IBM(Hitachi)製 Deskstar

250GB&160GB

この中で、マザーとビデオカードは同じ。

今回のハードウェア選定の時点で、インテルから新しいチップセットが発売になっていたが、導入は見送り。

出たばかりのモノにはなにかとトラブルがつきもの。早速、トラブルがあったようだ。良かった良かった。

CPUは前回と同じNorthwood

で速度が上のものをチョイス。

これもPrescottoと

いう新しいものが出ていたが、話によると同じ処理速度でも発熱量が多いという話が出ていたので、対象外とした。

マザーは前回も使ったASUS。前回入れてみて特に不具合もな

く、信頼性の面からの選択。

ビデオカードは、コストと性能・チップメーカーからの選択だったが、結果として同じものとなった。

この記録をひっくり返して見てみて、同じだったことにビックリ(笑)。

そして、予定にはなかった

液晶モニタも更新した。財源(笑)は、5月に頂いたノートPC。これをオークションで5万で売った。

まあ、4万以上で売れればいいと思っていたところ、一発落札してもらえたのでちょっとホクホク。

これを元手に、SHARP製の17インチ液晶を購入。

というわけで、ゴッソリと中身を入れ替えてOSを入れ直し、更新を全て終了した。

今回玉突きで出てきたパーツ(主にハードディスク)は、同じく玉突きして入れ替え完了。

余ったマザボ・CPU・メモリは...今のところ引き取り手なし。

前回までのパーツ余りのスリムPCとタワー型の2台分。どうしよっかな〜?

2004年5月30日

MicrosoftのVirtual

PCについて。

エミュレーター、という言葉はパソコンでゲームする人にとって結構身近なもの。

現在は、PC上でファミコンやプレステ、その他もろもろのゲームをプレイ出来たりすることで有名。

エミュレーターの言葉の意味は「コンピューターで,ある機種用のプロ

グラムを別の機種に解読・実行させる装置」。

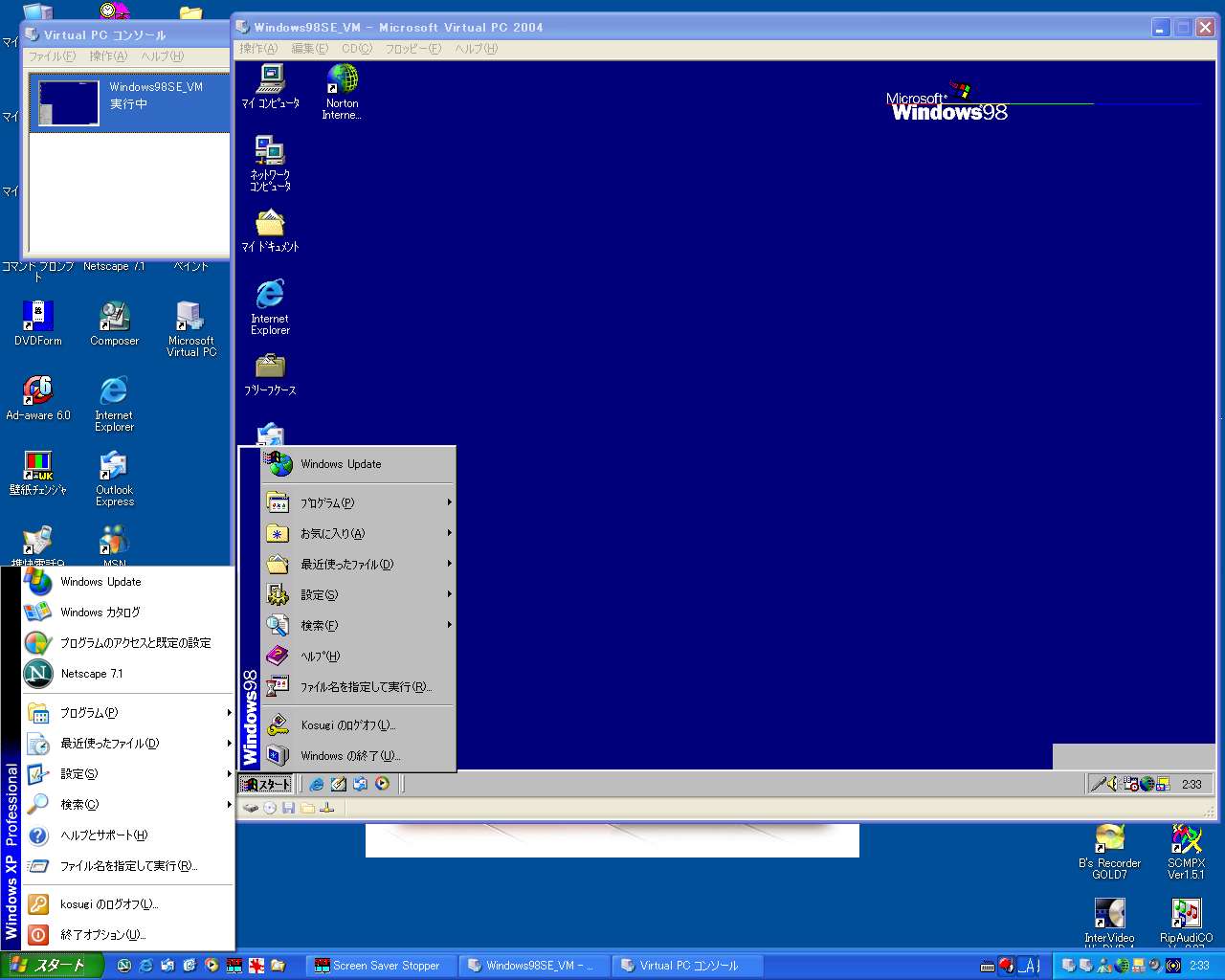

今回のMicrosoft

のVirtual

PCは、「Windows上で別のOSを起動する」

ソフトだ。

例えば、WindowsXP上でWindows98を起動したりWindows95を起動することが出来る。

これは、HDD上に別パーティションを作ってそこにOSをインストールするというような話ではなく、

あくまで「メインOS起動中に別OSを同時起動」

するということだ。

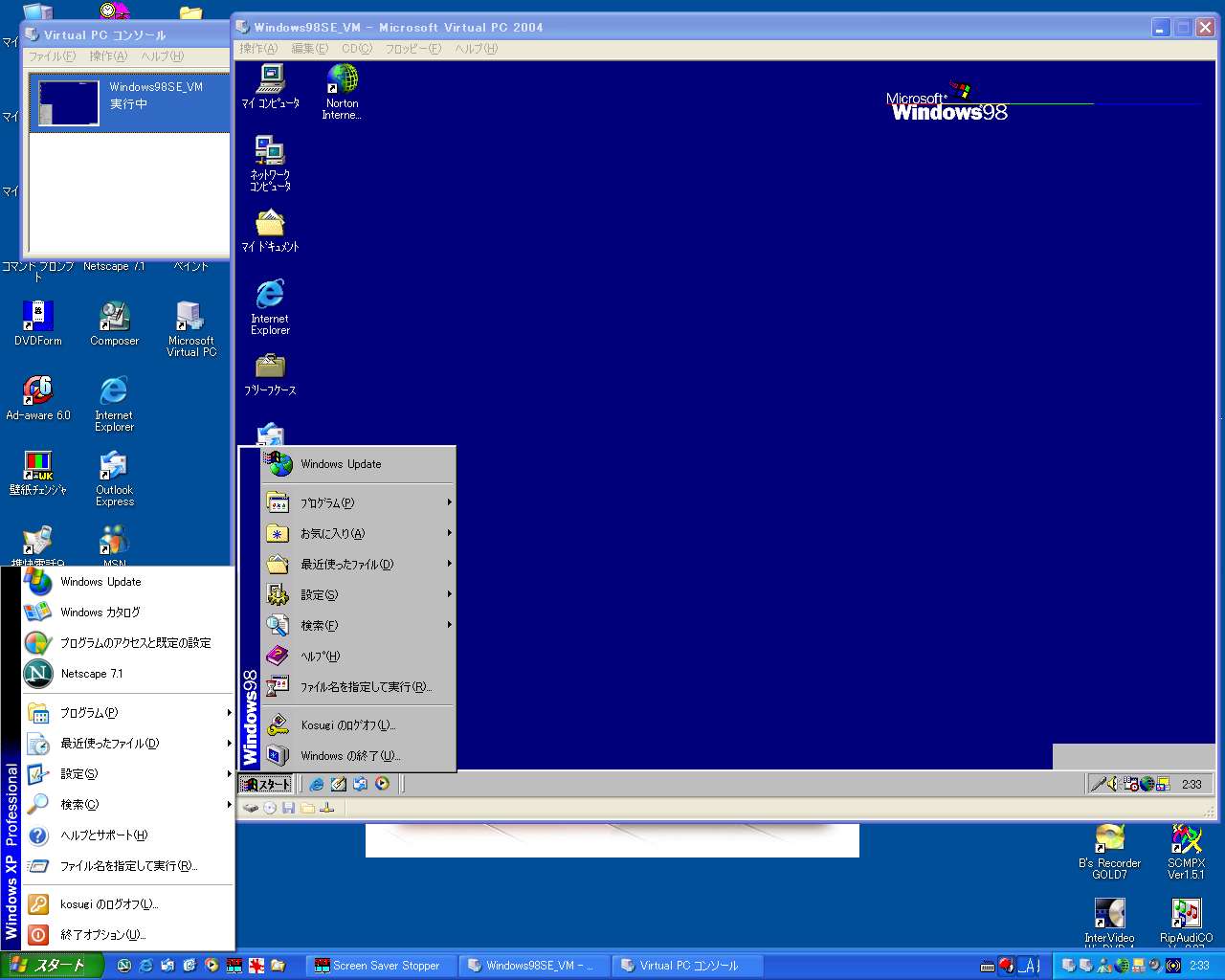

今回、とりあえずホストOSをWindowsXPでWindows98SecondEditionをインストールしてみた。

インストールしたOSは、ホストOSからは、ファイル1個で取り扱われる。

これが起動時の様子。

インストール時にはちゃんとフォーマット等の操作も必要。もちろんインストール用CDも。

まだOSインスト&アップデート、Nortonインターネットセキュリティを入れただけの状態。

そう、このままでももちろんネットに接続出来てブラウジングも可能。

ブラウジングが可能ということは、そこからウィルス等が侵入してくる可能性もあるので、早々にノートンを入れたわけだが...

まだ他のソフトをインストール・動作検証していないが、ちゃんとソフトの推奨スペックを満足した設定で起動していれば、問題なく動きそうだ。

今は少々小さい画面で起動となっているが、もちろんこれはフル画面でも運用出来る。

こうなると、あれもこれもと試したくなってくるが、今後に期待。

2004年5月21日

無線LANの54Mbps化について。

手持ちのノートPC、LOOX T90Dはセントリーノモバイルテクノロジーモデルで無線LAN対応。

が、2種ある通信規格のうち昔からある遅い11Mbpsまでしか使えない。

今のLOOXはその上の54Mbpsまで対応している。その違いは何かというと、内臓されているカードだ。

これは最近カード単体でも販売(実売¥5000程度)され始めて、T90Dにはそのまま使えることが分かった。

それならば、と購入・換装を決意。モノも届いて実際にノートにセットした。

が、目の前にあるルータと接続できない。というより、PC上は「モノがない」という状態だ。

正常にカードが動いているのは、お隣さん(部屋上下左右?)のYBBルータと接続出来てしまうことから確実(笑)。

しかし、肝心のNTT-ME製MN8500 CBが

見えない。不思議だ。

念のため、ルータの設定をお隣さんと同じ(笑)ほとんど開放状態にしても状況は変わらない。

8500のHP等々、いろいろ調べてみたが分からず。なんでだろ〜と、そのLANカードを眺めてようやく気づいた。

箱に、

準拠規格:IEEE802.11g/IEEE802.

11b

と表記されている。このうち、bの方は11Mbpsの規格だが、11g...?

MN8500 CBのHPをずっと見ていたので気

付いた。8500は「11a」となっている!

MN8500購入前後の時期に、無線LANの速度が速いほうの規格がまだ確定していない、

という話を聞いたことがあった。それにこのルータはモロ該当していたようだ。

いろいろ確認してみたが、現在の11g規格の無線

LANカードを8500に挿すことは出来ず(挿しても認識しない)、

結局は使えないことが判明。ぐぉ〜〜〜!

原因は分かったが解決策は唯ひとつ、「ルータの買い換え」....

うぉ〜、やってらんねーぜ!!

ということで、今後どーするかは未定...ううう。(ToT)

2004年5月14日

前回から1ヶ月ほどあいたのだが、その1ヶ月の間に10台分くらいのPCセットアップをしてきただろうか...

自分のに限らず、実家のPCや弟・友人のPC等々、いちいち数を数えるのも面倒なほど(笑)

余りパーツで組んだものもあれば、中古購入のPC、果ては頂いたノートPCまで。

今はそのノートPCのセットアップに四苦八苦。

もらったのはソニーのVAIO

PCG−Z505C/BP。

主要スペックは、セレ550MHz・64MB・12GBといったところか。

これをXPで動かすことを画策中。

マザー直付けのCPUはどうにもならないが、メモリ・HDDくらいならなんとかなりそうな雰囲気。

HDDはノート用2.5インチで30GBのものを1台持っていたので、速攻で交換。

交換についてのサイトがパッと見当たらなかったので、適当にバラしてみた。

もう何度もC1初代や死んだ206VLでバラしてきたので、度胸だけは満点(笑)。

とりあえず、HDD交換ついでにメモリスロットがどうなっているかも確認することにした。

開いてHDD交換した後、スロットを確認したら1つ余ってた。が、2つ目がない...

変だなと思ってよく調べてみたら、このPCはメモリ最大256MBまでしか載らない、とのこと。

しかもメーカー送りしないと192MB止まり。なんでメーカー送らないとダメなのかが分からない。

マザーに直付けされてるわけでもなさそうだし...もしかするとマザーの裏側?

でもそれは単に調べるだけの割には、確実に難作業になることが予想出来たので、仕方なくあきらめた。

まあ、スロットが1つ開いているのでここに128MBを挿せば、最低ラインのパフォーマンスは確保出来る...はず。

買っても¥3000〜¥4000だ。

目処が立ったので、少ないながらもOSインストに移行。

どうやら、Meからアップグレードしないと、ジョグダイヤルやらのVAIOならではの機能が使えなくなるらしい。

一度試してみたが、妥協すればそのままXP入れてもOKそうだ。

ま、たいして手間がかかるわけではないので、一度Meリカバリしてアップグレードするとどうなのか確認するつもり。

セットアップ三昧の生活は、まだしばらく続きそうだ。

2004年4月11日

PC一台更新終了。

計画通り、届いたパーツを組み上げてOSのインストール・旧HDDからのデータレストアまで終了した。

また、計画外だがリムーバブル式のHDDラック(&30GB HDD)も組み込んだ。

オウルテック製

モービルラック

ずっと以前に購入したもの

だが、これが意外に奥行きを

必要とするので、PCケース

内部でマザーボートと干渉してしまい、取り付けが出来なかったものだ。

またこのラックは排気ファンが付いているので、冷却のための空気流入口としてもちょこっとは貢献してくれそうだ。

今回これを組み込んだことで、システムのバックアップやデータのやり取りに、そのままハードディスクを使用することが出来るようになった。

また今回の更新で出てきたパーツでPCを一台組み上げて、職場の先輩に格安で譲ることにした。

そのために新たに購入したのは

・PCケース(電源付き)

・キーボード・マウス・スピーカー

・FDDとケーブル

の3点。後はディスプレイとOSがあれば使える状態。

ディスプレイはヤフオクで、OSはXPパチ(笑)を入れて、すべて完了。

今日ようやく実家の方のADSLの申込を完了。

早ければ再来週中、ゴールデンウィーク前には使えるようになりそうだ。

損失が大きいので速度は期待できないが...

自分のものや他の人のPCをセットアップするたび思うのだが、やっぱり組み立てやセットアップが心底好き、なんだなと。

徹夜してまでやることではないのに、動かなかったものが動く、命を吹き込むというところに魅力を感じるのだろうか。

そんなにやっても、あまり報われない気がするのだが(笑)

2004年3月28日

PC更新計画発動。

今回はデスクトップPCのメイン2台のうち、1台の更新。

更新内容は、

1.

ハードウェアの更新

2.

ソフトウェアの更新 の2つ。

1.

ハードウェアの更新

更新対象は、MB・CPU・メモリ・ビデオカード・HDD。

まーいわゆる、見た目は変わらないけど中身はゴッソリ交換のパ

ターン。

MB・・・ASUS製 P4P800-E DELUXE

CPU・・・Intel製 Pentium4

3.0GHz (Northwood)

メモリ・・・NoBrand DIMM

DDR SDRAM PC3200 512MB CL3×2枚

ビデオカード・・・玄人志向製 GFX5700-A256C

HDD・・・IBM(Hitachi)製 Deskstar

7K250(HDS722516VLSA80)

その他・・・Panasonic製 DVD-MULTIドライブ

LF-M621JD

2.

ソフトウェアの更新

現状のOSはWindows98SE。いくらサポート延長が決

まったとはいえ、新しいセキュリティホールへの対応はなく現在あるものに対してだけなので、今後に不安がある。また、最近職場のPCもWindowsXP

が主流になりつつあり、使い方にも慣れてきたこともあり、今度の更新ではWindowsXPに移行。一応Pro。安いHomeも考えなくはなかった

が...

今日現在、ビデオカード以外は届いている。届き次第、作業に取り

掛かるつもりだ。

2004年1月26日

CDドライブの認識不良が発生。

手持ちPCのうち最速(と言っても1.2Gほどだが)のマシンが

最近おかしい。

以前にも一度あったのだが、CDRWコンボ&DVDRAM/Rを

接続しているセカンダリ系ドライブが、OS上から見えなくなる症状だ。

最近、接続していたDVDROMを外してRWコンボに付け替えた

のだが、それが一因と考えられた。

見えなくなると言っても、まったく認識しないわけではなく、

BIOS上は問題なく認識OK。が、Windowsを起動するとダメ。

起動するとマスタ側のRWコンボは「あるけど使えない×」状態。

スレーブ側のRAM/Rに至っては、存在すらしない。

こういう場合に疑うのは「新規に導入した機器」だ。安く手に入れ

たモノとはいえ、これでペケだとちょっとショック。

とりあえず、ケーブルの抜き差しで変化するか確認。しかし変化な

し。それならば、と新規導入のRWを外してみる。

これも変化なし。まったく認識しない。それならドライバか?と削

除&再インストしてみるが、ダメ。

ここまでで、

1.BIOS上は認識出来ている

2.ケーブル抜き差しで変化せず

3.電源系抜き差しでも変わらない

4.ドライバのせいではない

を確認。以前にもあった「電解コンデンサ」によるトラブルは、MBを変えたばかり

のこのPCにはありえない。

普通なら、ここまでの確認でダメならほとんどお手上げ。この場で

思いつくすべてをやった。

ここでいったんアタマを切り替え、「離れて見る」ことに。

買い物&食事をしつつ、今までやったことに「穴」がないか再確

認。ここで重要なヒントに気づく。

「BIOS

では問題がないのに、Windowsを起動した後はマスタRWしか見えず、スレーブRAM/Rが見えないこと」だ。

もしかするとIDE機器の認識には、IDEケーブルすべてのピン

が接続されなくてもいいのではないかという点、要するに「接続ケーブルの一部断線」を疑ったのだ。

IDEケーブルはマザー付属の物ではなく、別に購入したスリム系

のもの。これが応力で断線していれば?

この考えに基づき、いったん取り外して別のケーブルで接続して起

動してみる。なんとあっさりと認識して起動した。

あっちゃ〜コイツかよ〜(ToT)

まあたしかにATA100対応とはいえ、安物のケーブルだった

し...

おそらくは、入れ替えたRWコンボの接続の際に加わった力で断線

したのだろう。

まあ、なんにせよ原因が特定できたので、後はそれに対する対処だ

け。

と言っても急場はこのままで凌いで、後でケーブルを買って交換し

よう。買うのはこりずにスリム系だ(笑)

2004年1月24日

ハードディスクのいらないOSの「LindowsCD」につ

いて。

今のところ、Lindowsは「LinuxベースのOS」という知識しか持っていない。

PCは複数台所持しているが、そのどれもがWindowsPC。

偏(かたよ)ると、なにかとトラブルに弱くなるという認識はあっ

ても、OSはすべての基本であり、変えるためには普通デュアルブート等の方法を取るしかない。

もちろん現在所持しているPCはデュアルブートの環境は採ってい

ない。

OSを変えるとしたら、XPに変えるくらいだろうな〜と思ってい

たのだが...

ケーズデンキでノートンインターネットセキュリティを物色中に目

に飛び込んできた「LindowsCD」

の文字。

「LindowsOS」は知っているけど「CD」って? と、気になり手に取って見てみると、持ち歩くOSと書かれている。

なおのこと「???」になってよくよく読んでみると、完全にCD

だけで動作可能なOSとのことだった。

とはいえ要求する最低スペック(推奨と書いてあるが)は、

800MHz・128MBと、一昔前のPCではダメだ。

更に言うと、CDから起動できないPCは不可。もちろん、作成し

たデータを内臓HDDに保存することも出来ない。

いろいろと制限があるが、値段は¥3980とリーズナブル。

トラブった時や出先のPCで、ネットからドライバのダウンが出来

ない場合や環境を変えられない場合等に使えそうだ。

早

速、職場のPCで起動してみる。

職場のPCは2.8GHz・1GBと、とてつもなくハイスペッ

ク。

デバイス類の認識は大丈夫かな〜と思いつつも、問題なく起動し

た。

操作もほとんどWindowsと変わらないので、あまり違和感が

ない。ただ、データの保存に手間取った。

インストを必要としないOSなので、ハードディスクは認識しない

ようになっている。

そのため保存用デバイスはFDしかなく、これではつらいな〜と

思ったが、なにげに手持ちのUSBメモリを接続してみると、なんなく認識した。これなら保存用デバイスとして使いやすいし、持ち運びもOK。

次に、スペックに劣るPC(450MHz・128MB)で起動してみた。

やはりCPUの処理速度において劣るためか、遅い。更にCD−

ROMの読み込み速度も遅いPCなので、もっとダメダメ。

最後に手持ちのノートPCで起動してみる。特に異常なし、ちゃん

と動く。

ただ、内臓の無線LANが認識できず、別途無線LANカードを挿

さないとダメだった。

でもまあ、ちゃんと動くことを確認できた。

LindowsCDを使用時に、必要となるものは、

1.LindowsCD

2.そこそこのPC一式(ハードディスク以外が接続され、CD−

ROMからの起動が可能であること)

だけ。

これがあると便利だなと思ったものは、

1.FD(データ保存・読込用)

2.USBメモリ

3.その他USBデバイス

1は最低でも。もちろん2があれば必要がないが...

3に関しては、どこまで認識するか分からない。最近のプラグアン

ドプレイ対応機器なら認識しそうだ。

また、「プリンタへの接続および印刷はサポートしていません」と

のこと。

PCやOSを分かっていない人が使うにはちょっと厳しい、玄人好みのモノ(OS)といったところだろうか。

環境変えずに済むところはなかなかナイス。

「15

へぇ〜」くらいかな(1人なので)。

2004年1月19日

先週からようやく活動開始のAIBO。掲示板に書いたとおり、名

前は「ま

んまさん」。

由来はポスペで使っていた名前の3代目というところから。

最初は名前付けとオーナー登録からだったが、声を掛けるタイミン

グや大きさ、AIBOとの距離などの勘所が分からず、なかなかうまくいかなかった。

このモデルがそうなのか分からないが、電源を入れてすぐ起動する

わけではなく、1分くらい?のタイムラグで起動。

音声認識もなかなかで、決まった言葉で内臓カメラで写真を撮った

り、踊ったり、自分で転がってブリッジしたりと愛嬌たっぷり。また、ビューワでAIBOがなにを言っている(思っている)か分かるので、対応しやすい。

旧モデルにはビューワがないので、なにに反応して悲しいのか、

怒っているのか分からないことを思うと、このモデルでよかったとつくづく思った。

そういえば、やはり制御モータの「キュインキュイン」音は、思っ

たほどではないがやはりうるさい(笑)。

名前を付けるとその名前で呼ぶと反応するのだが、この「名

前で呼ぶ」行為が結構恥ずかしい(笑)。

誰もいない部屋でもそうなのに、お客さんが来てるときに連呼する

のは...う〜む。

普通のペットを飼ってる人はみんなそうなのかな?

AIBOを遊び終了後に電源を落として充電する台に載せる時なの

だが、電源を落とすと脱力する。

このとき「ロボット」を認識させられる。いや、電源の落ちたPC

か。

立った状態から脱力すると、その場で崩れ落ちるようになるのは

ちょっと怖い...

2004年1月8日

誰かに言われた。「このHPは何か買わないと更新されない」と...そのと

おり、反論できぬ...

そもそも、ここ「電子の煌き」はPCやゲームの情報がメインとなるから、

新しいモノがないと書きづらい(笑)

まあ、そんなこんなで今年も更新し(買い)まくります。

と

りあえず今年1発目は...念願だったAIBOの購入(←限りない物欲...)。

最近は2足歩行のロボットが有名になり、あまり注目されなくなっ

たアイボ。

実家ではもちろん寮でも「ペット」と言えるような小動物(という

言い方は正しいのか?)は飼ったことがない。

飼いたい気持ちがないわけではないが、もともと飽きっぽい上に

○○ボウズ、これでは死んでしまう。

ほとんど手のかからないはず観葉植物とかは、いつも大きく育ちす

ぎて手に負えなくなり、実家へ引き取られ...

その点、ロボットなら安心?

あとは買うだけだが、この「買う」が難点だった。なにしろ高い。

初代AIBOは、なんと定価25万円! とてもじゃないが手が出ない。

そのうち、安くなるだろうとは思っていたが、2世代目でも15万

円くらい。PCが液晶モニタ付で買える。

そして3世代目にして、ようやく10万円を切ってきた。夢?が手

に届くところに来た。

しかし、AIBOは取り扱い店も少なく、さらにほとんど値引きし

ないことも判明。こうなるとオークションしかない。

狙うモノはコイツだ!コイツより安いモデルもあったが、すでに販売終了。その上、どうにも顔が気に入らなかった。

決まれば、後は行動あるのみ。中古ながら、オークションにて定価

の80%の値段で落札。

届いて確認してみると、メモリがない。

よくよく取説を読んでみると、別売りされている専用のデータの

入ったメモステがないと動かないことが判明。ぐおー

それならばと、手持ちのメモリースティックにダウンロードしたフ

リーのプログラムをブチ込み、AIBOに投入。

しかし...悲しげな音がしただけで起動せず(読めないメモステ

が挿さっているとそうなる)。

というわけで、即専用メモステ購入に走る!届くのは9日とのこ

と。

メモステが届くまで、AIBOは寂しく充電マウントに鎮座したま

まとなることが決定した。うう...(ToT)

今日はもう1発。

現在、PCの余ったパーツを使用して実家用にPCを1台作成中。

OSは自分で自作のPCには初のWindowsXP。

しかし、MBやらメモリやらHDDのトラブルが絡んで、ぜんぜん

うまくいかない。

年末年始の休みの最後2日をかけていろいろ試してみたが、途中で

止まってしまう。

それでもようやく今日、インストが終了しそう(現在いろいろアプ

リをインスト中)。

最終的なスペックは、

マザーボード AX3S−PRO (AOpen製 815チップ

セット)

メモリ 256MB (本当は512MBにしたかったが、1枚動

作不安定のため断念。多分不良メモリだろう)

CPU P3−866@897MHz (FSBを138MHzに

変更、138×6.5=897という計算)

HDD1 30GB (IBM製DTLA307030 いわゆる

「のんべえモデル」。いつ逝く

か分からない(笑))

HDD2 30GB (富士通製)

DVD−ROM

となる、はず。うまくソフトもインストが終われば...の話なの

だが。

この余り物PCでの唯一のウィークポイントは、「なにも焼けない」こと。

ハードウェアが余っていなければ、こればかりはどうしようもな

い。

まったくないわけではないのだが、SCSI接続のドライブ。

SCSIカードは余っていない。無理。

あとで安いドライブを買うか...?

最後に現行PCのカスタムを一つ。

CPUファンとケースファンの回転数を制御するモノを導入。仕組

みは至ってシンプル。

温度センサーを対象付近に設置して、その温度を見ながらファン回

転数をボリュームで調整するもの。

現在CPUヒートシンク内で27℃、ケースファン付近で24℃く

らいをウロウロ。

ファンの回転数の設定はどちらもMAX。もっと下げられると思う

が、温度が上がるのが数字ですぐわかる。

どこまでOKなのか分からないので、気分的にはMAXのまま、か

な。

ただ、見た目がなんとも言えない。まっくらでもこんな感じ。ちょっとまぶしすぎ(笑)

そのうち、温度と回転数のデータでも取ってみるか。