ドヴォルザークの深謀遠慮

第1章 交響曲第6番の成立前

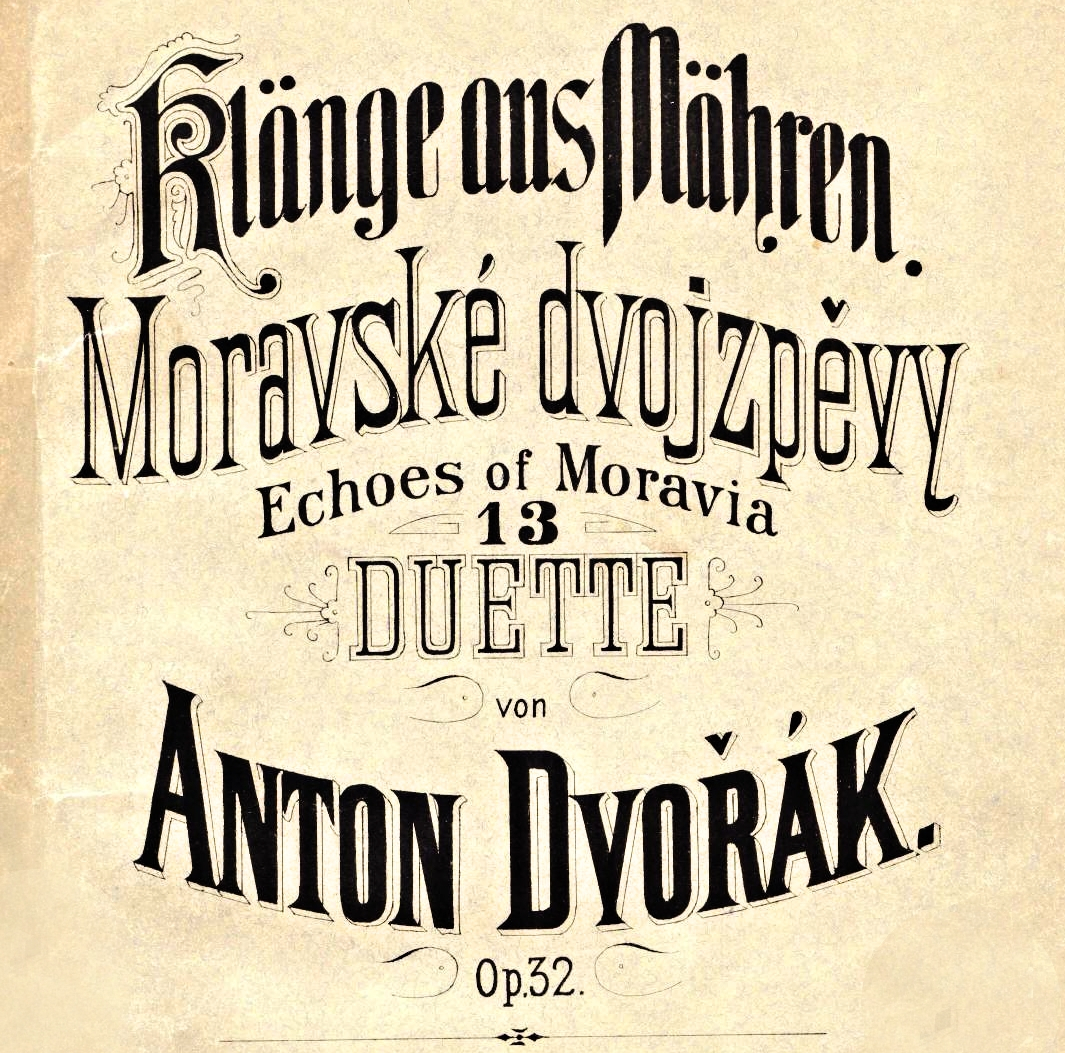

モラヴィア二重唱曲集

seirui

モラヴィア二重唱曲集

| 作曲家 | 曲名 | 演奏年 |

| リスト | オラトリオ『聖エリーザベートの伝説』 | 1863 |

| ウェーバー | 歌劇『魔弾の射手』 | 1866 |

| モーツァルト | 歌劇『魔笛』 | |

| オーベール | 歌劇『ポルティチの唖娘』 | |

| ロッシーニ | 歌劇『ウィリアム・テル』 | |

| グリンカ | 歌劇『ルスランとルドミュラ』 | 1867 |

| グリンカ | 歌劇『イワン・スサーニン』 | |

| モーツァルト | 歌劇『ドン・ジョヴァンニ』 | |

| グノー | 歌劇『ファウスト』 | |

| モニューシコ | 歌劇『ハルカ』 | 1868 |

| グノー | 歌劇『ロミオとジュリエット』 | 1869 |

| グルック | 歌劇『オルフェオとエウリディーチェ』 | |

| モーツァルト | 歌劇『後宮からの逃走』 | |

| ベートーヴェン | 歌劇『フィデリオ』 | 1870 |

| ワーグナー | 楽劇『ニュルンベルクのマイスタージンガー』 | 1871 |

Copyright (C) Libraria Musica. All rights reserved.