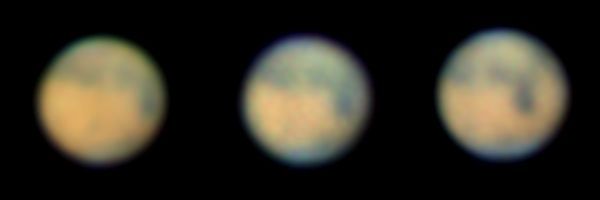

| 2001年の火星※画像の上が南です。 | |||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||

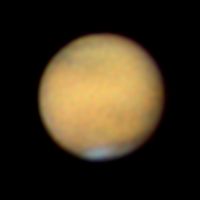

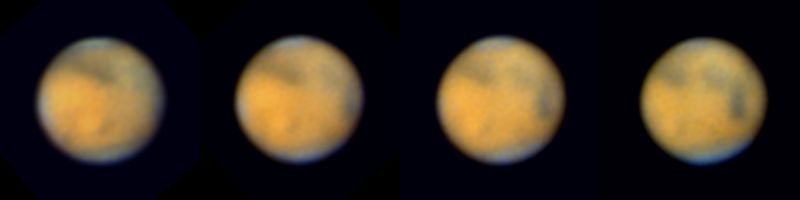

| 2001年7月27日21時40分 中央経度331度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

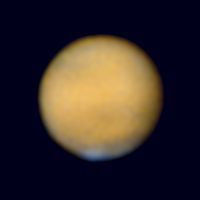

2001年7月30日19時38分 中央経度273度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

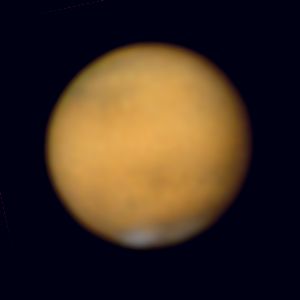

2001年8月2日20時42分 中央経度261度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

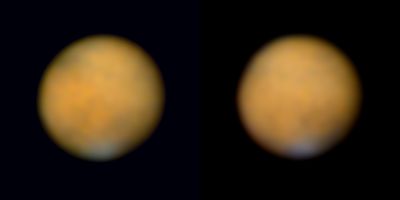

2001年8月4日20時51分 中央経度244度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

||||||||||||

| 画像上の白い部分は、他のペ−ジの画像から判断すると、南極冠のようです。それに対し、右下の北極地方の雲は、もっと白く輝いています。画像左側に、かすかに大シルチスが見えるようです。 | 日中の高温のため、火星を撮影する時刻は大気が安定しません。また、今年の火星は低空なのでますます良くありません。黄雲がなければ、大シルチスが正面付近に見えるのですが、かすかにしか分かりません。 | 黄雲発生からほぼ1回転、約40日ほどたちました。ほんの少しずつ黄雲が減少しています。画像左側の黒い部分は、キンメリアの海のようです。 | 画像上のキンメリアの海が斑点のように見えていますが、この他の模様ははっきりしません。この日は薄雲が広がりあまり条件は良くありませんでした。 | ||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||

| 2001年7月18日21時04分 中央経度44度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

2001年7月19日20時27分 中央経度26度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

2001年7月22日20時03分 中央経度353度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

2001年7月24日20時25分 中央経度340度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

||||||||||||

| 7/16とほとんど同じ面の姿です。嵐によって発生した、黄雲はあいかわらず火星表面に大きく広がっています。ただ、右下の北極に発生した雲だけが、白く目立っていました。 火星の見かけの大きさもかなり小さくなり、少しずつ模様が分かりにくく時期ですが、いつになったら表面が見えてくるのでしょうか。 |

四国も梅雨明けし、火星の観測もまだまだできそうです。ただ、得られた画像は、昨日と見た感じは同じで、模様がわかりません。黄雲はますます絶好調です。南北の雲はあいかわらず良く見えます。 | 3日前より画像上の南半球の模様が、少し見えてきたような気がします。シンチレ−ションが悪く、画像では見にくいのですが、眼視ではもう少し、黒い部分が見えていました。 | 南北の白雲が大変活動的で、よく目立っています。ただ、黄雲の影響が大きく、どこを見ているのかが良く分かりません。画像の右側の欠け方が、かなり大きくなってきました。 | ||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||

| 2001年7月9日21時48分 中央経度136度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット | 2001年7月12日21時00分 中央経度97度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

2001年7月13日20時43分 中央経度84度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

2001年7月16日19時58分 中央経度46度 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

||||||||||||

| 5日ぶりに火星の撮影ができました。しかし、シンチレ−ションが大変悪く、詳しい様子が分かりません。ただ、眼視では揺れる火星の中に、かなり模様が見えてきたような気がしました。 しかし、あいかわらず黄雲が南半球、画像の上に発生しています。 |

ほんの少し梅雨の晴れ間があり、3日ぶりの火星です。シンチレ−ションがあいかわらず非常に悪く、ピントすらよく分かりません。そこで、いつもより強力に画像処理をしました。 画像左のアキダリアの海が見えるようになり、模様が少し見やすいところになりました。黄雲が広がっているので、詳しくは分かりません。しかし、模様がかなり見える部分もあるようで、黄雲に濃淡があるようです。 | 衝から1ヶ月、火星の右側がかなり欠けてきました。その右下には雲が白い輝き、目立っていました。画像の一番上には、南極冠らしいものが見えますが、黄雲のためはっきりしません。とくに左側の部分は、もっと黒い模様が多いのですが、明るく見え、かなりいつもの様子と変わっています。おそらく、あちこちで嵐が起こって、全体的に、黄雲が広がっているのでしょう。 | 画像下のアキダリアの海が一部見えています。そして、右下の白い雲もよくわかります。しかし、赤道付近から、上の南側は、黄雲でよく見えません。6/11の画像と見比べると、南半球の違いがよく分かります。 | ||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||

| 2001年5月28日 0時10分 中央経度193度 |

|||||||||||||||

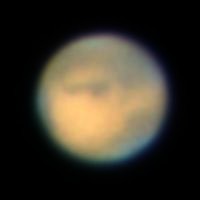

| 2001年7月3日22時08分 中央経度195度 LV5mmで拡大 8コマコンポジット | 2001年7月4日20時12分 中央経度157度 LV5mmで拡大 8コマコンポジット |

||||||||||||||

| 1月あまり前の火星と比べて見ました。(拡大率が違うので大きさはこれほど違いません。)南北の白い部分は、ほとんどが火星の極地方に現れる雲で、日々変わっていきます。しかし、黒っぽい模様は表面の模様なので、急に変わることはありません。7/3の画像では、火星に発達した黄雲が模様を隠し、大きな変化があります。ほとんど同じ向きなのですが、上に見える黒っぽい模様、キンメリアの海がほとんど見えなくなりました。7/3の画像は、シンチレ−ションが5/28に比べ安定していたので、詳しい模様が見えるはずなのですが、この他はよく分かりません。 | 昨日より少し早めの時間の撮影で、40度ほど経度がずれています。火星の自転周期は約24時間40分で、同じ時間に撮影すると9度ほど経度がずれます。このため、早く撮影すると、少し違った場所を見ることができるのです。黄雲はあいかわらず広がり、上の南半球にある、東西にのびるシレ−ンの海がわずかに見えます。ただ、黄雲に濃淡があり、シレ−ンの海も見やすいところもあります。 | ||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||

| 21時03分中央経度188度 | 21時58分中央経度201度 | 21時52分中央経度200度 | |||||||||||||

| LV9mmで拡大 8コマコンポジット | LV9mmで拡大 8コマコンポジット | LV5mmで拡大 8コマコンポジット | |||||||||||||

| 2001年7月2日 | |||||||||||||||

| 南半球に出現した、黄雲はこの日、半分以上広がり、模様がかなり淡い様子が分かります。左上のシ−レ−ンの海もかなり淡いのですが、なんとか分かります。いっぽう画像下側の北半球は、比較的模様も分かります。特に北極にかかる雲がきれいに輝いていました。しかし、こんなに早く黄雲が広がるとは・・。 | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| 左端から 22時00分中央経度220度 23時00分中央経度234度 | 24時15分中央経度244度 | ||||||||||||||

| 2001年6月30日 LV9mmで拡大 8コマコンポジット | 2001年7月1日 LV9mmで拡大 8コマコンポジット |

||||||||||||||

| 6/25ころ発生した嵐は、黄雲となり発達しているようです。画像の上、南半球の模様がかなり淡くなっています。また、北極冠がほとんど見えなくなっています。火星の模様は、中央経度が同じならほとんど同じに見えます。6/27の中央経度と同じなのに、かなり違った様子がわかります。ただ、シンチレ−ションが不安定なのと、雲が多くなり、これ以上撮影できなかったので、どこまで広がったかよく分かりません。 | 7/1の夜、正確には7/2です。黄雲の発達がかなり激しく、濃淡がほとんど分かりません。シンチレ−ションも悪かったのですが、本当に方向はこれでいいのでしょうか? | ||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| 2001年6月27日 20時55分 中央経度230度 |

2001年6月27日 21時35分 中央経度240度 |

2001年6月27日 22時15分 中央経度250度 |

2001年6月27日 22時55分 中央経度260度 |

||||||||||||

| LV9mmで拡大 | LV9mmで拡大 | LV9mmで拡大 | LV9mmで拡大 | ||||||||||||

| 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | ||||||||||||

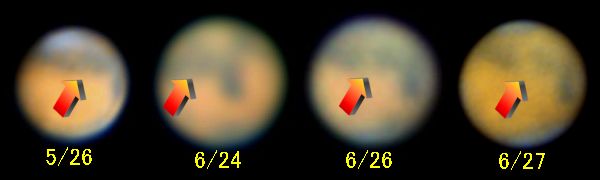

| 昨日に比べ、透明度は少し落ちたのですが、シンチレ−ションは安定し、火星の様子がよく分かりました。まず一番上に見える白い部分が、南極冠。左端は、夕霧で時間ととも、なくなっていきました。北極にかかる白い雲はよく分かります。画像上の黒い部分が、チュレニ−の海です。いつもはベルト状につづくのですが、途中で切れています。5/26の画像と見比べるとよく分かると思います。この部分は、砂嵐か黄雲が発生しているようです。昨日もよく見ると、この状態が分かります。時間がたつと、右端から大シルチスが見えてきました。このあと本格的に嵐が大きくなるのか、楽しみです。大黄雲が発生すると、火星の表面全体をうめつくすそうです。 | |||||||||||||||

| 黄雲発生の様子 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| チュレ−ニの海に発生した、砂嵐または黄雲の発生時期は、6/25ころのようです。左端の5/26では、黒くベルト状にはっきりとしています。6/24はシンチレ−ションが悪くはっきりしませんが、6/26では隙間が見えています。6/27はよりはっきりとわかります。ただ、火星のコントラストや発色のばらつきで、大きくなったかあまりわかりません。なぜこのようになったかというと、火星にある砂が嵐のために舞い上がっているからです。砂が舞い上がると、火星表面が見えなくなっていきます。火星は、地球のように嵐が起こっても、雨は降りません。地球でいう雨の降らない台風のようなものです。ただ、その規模は大変巨大なことがあり、火星を覆い尽くすこともあるそうです。 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||

| 2001年6月16日 23時04分 中央経度359度 |

2001年6月16日 23時39分 中央経度8度 |

2001年6月17日 22時39分 中央経度344度 |

2001年6月24日 22時45分 中央経度284度 |

||||||||||||

| LV9mmで拡大 | LV5mmで拡大 | LV9mmで拡大 | LV9mmで拡大 | ||||||||||||

| 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | ||||||||||||

| 拡大率をかえて撮ってみました。左がいつもの大きさで、右がほぼ倍近い大きさです。ただ、LV5で拡大したときにはかなり透明度もよく、シャッタ−速度がほとんど同じで、0.4〜0.5秒です。模様の大きな変化は見られませんが、やはり大きなほうが迫力があります。火星を撮影すると、青の色はほとんど模様が写りません。このため、緑と赤の色に比べてかなり違って見えます。そこで、同じ条件で画像復元せずに、条件を変えてみました。 | 前日に比べシンチレ−ション及び透明度も悪く、かなり模様が見にくい状態です。しかし左端に大シルチスが見えてきました。その大シルチスに雲がかかり白く輝いています。 | 久々の快晴で火星がよく見えたのですが、シンチレ−ションが最悪(1/5)です。ただ、大シルチスが正面にあるので何とか分かります。シルチスの上にある白い部分は、ヘラスの輝きか、雲か分かりません。とにかく模様が見難い日でした。 | |||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||

| 2001年6月11日 22時10分 中央経度30度 |

2001年6月12日 22時06分 中央経度20度 |

2001年6月12日 23時09分 中央経度36度 |

2001年6月15日 22時04分 中央経度353度 |

||||||||||||

| LV9mmで拡大 | LV9mmで拡大 | FC50+LV5mmで拡大 | LV9mmで拡大 | ||||||||||||

| 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | ||||||||||||

| 火星の模様が濃いところになってきました。また、画像上の南極冠もわかります。火星上の南半球はかなり複雑な模様があり、左寄りには子午線の湾があります。また下に広がるアキダリアの海もよく分かります。 | 前日とほとんど同じ場所の姿です。透明度が悪かったのですが、比較的模様はよく分かりました。この中で、下と左にある白い部分は、雲のようです。 | 5cm屈折でとってみました。さすがにフロ−ライトです。南極冠や模様がわかります。 | シンチレ−ションが悪く、ほとんど模様の様子がわかりませんでした。しかし、画像処理すると、何とか見れます。画像中央に子午線の湾、右下がアキダリアの海。左端に白く輝く雲とともに、大シルチスが見えてきました。 | ||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||

| 2001年6月6日 23時46分 中央経度98度 |

2001年6月8日 0時22分 中央経度97度 |

2001年6月8日 21時54分 中央経度53度 |

2001年6月8日 22時53分 中央経度67度 |

||||||||||||

| LV9mmで拡大 | LV9mmで拡大 | LV9mmで拡大 | LV9mmで拡大 | ||||||||||||

| 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | 8コマコンポジット | ||||||||||||

| 画像左側に黒い模様が見えてきました。これは太陽の湖とアキダリアの海のようです。画像左側に青白い部分が明るく見えます。また画像の上の白い部分が南極冠です。この日と、6/8は薄雲がありました。通常の倍以上の露出時間(0.8秒、通常は0.3秒)がかかっています。 | 左の画像から、ほぼ一日たった画像です。火星の1日は24時間40分ほどなので、ほぼ1回転回っています。画像の写り方のちょっとした違いで、処理がほんの少し違うと、かなり見え方が変わって見えるものです。 | 久々にシンチレ−ションもよくなり、模様がよく見ます。一番上に南極冠。下の黒いところが、アキダリアの海です。衝が近くなったので、ほぼまん丸になっています 。 | 左の画像から1時間後の姿です。模様が、右から左へと動いています。シンチレ−ションが少し悪くなり、火星が変形し、模様が少し見にくくなりました。また、透明度が変化したため、わずかに色調も変わってしまいました。 | ||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||

| 2001年5月26日 1時50分 中央経度235度 |

2001年5月28日 0時10分 中央経度193度 |

2001年6月3日 0時02分 中央経度137度 |

|||||||||||||

| LV5mmで拡大 | LV9mmで拡大 | LV9mmで拡大 | |||||||||||||

| シンチレ−ションが比較的よかったので、いつもより大きく拡大してみました。また、コントラストをつけるため、カメラ側で、彩度高、コントラスト高の設定で、電球光モ−ドで撮影しました。コンポジットの枚数は8枚。右端に見える模様が大チルチスで、南極側の模様と、雲のような白い部分がよく分かります。また、北極地方にも白い部分や、複雑な黒っぽい模様が分かります。なお画像の上が南側です。 | 火星の模様が淡いところになってきました。このためあまり模様がわかりません。ただ南北の雲のような白い部分はよく見えます。シンチレ−ションもごく普通でした。この画像も電球モ−ドでの撮影で、8コマコンポジットしています。 | この日はシンチョレ−ションが悪く、眼視でほとんど模様が分かりませんでした。また薄雲もあり、露出時間が2倍以上延びています。 ただ、上にある白い部分はおそらく南極冠でしょう。画像は、いつものように8枚合成しています。 |

|||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||

| 2001年5月9日 0時45分 中央経度13度 |

2001年5月20日 0時4分 中央経度263度 |

2001年5月26日 1時40分 中央経度232度 |

|||||||||||||

| LV9mmで拡大 | LV9mmで拡大 | LV9mmで拡大 | |||||||||||||

| 画像の上が南極側です。白く見えるのは、おそらく南極冠にかかる雲だと思います。南側の複雑な模様の濃淡が見えますが、はっきりとしていません。また北側にはアキダリアの海があり、右下の白く見える部分はもやでしょう。火星の高度が低かったためあまり条件はよくありませんでした。しかし、8枚の画像の合成でなんとか模様が見えます。 | 画像の上が南極側です。白く見えるのは、おそらく南極冠にかかる雲だと思います。南側の大きな模様が大チルチスと呼ぶ火星でもっとも濃い模様です。5/9に比べシュンチレ−ションが悪く細かい模様があまり分かりません。なお、この画像は太陽光と電球モ−ドの画像をそれぞれ8枚、計16枚合成です。太陽光のままだとかなり赤くなってしまうからです。 | シンチレ−ションが比較的よかったので、いつもより大きく拡大してみました。また、コントラストをつけるため、カメラ側で、彩度高、コントラスト高の設定で、電球光モ−ドで撮影しました。コンポジットの枚数は8枚。右端に見える模様が大チルチスで、南極側の模様と、雲のような白い部分がよく分かります。また、北極地方にも白い部分や、複雑な黒っぽい模様が分かります。なお画像の上が南側です。 | |||||||||||||

| 火星の撮影の使用した望遠鏡は、口径20cmのシュミットカセグレンです。カメラは、CASIO QV-3000EXデジタルカメラです。ビクセンのLV5mmまたは、9mmの接眼鏡で拡大し、ズ−ム最大でコリメ−ト撮影しています。 | |||||||||||||||