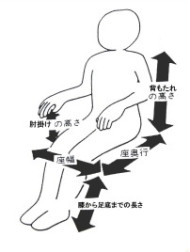

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)A君(肢体不自由の学校の小学部の児童)は、学校にある通常の椅子と机では小刻みに体が揺れる為に、椅子から滑り落ちそうになったり、字を書く時に緊張で揺れる体を支える為に、片方の手で机をしっかりつかんでいなくてはなりませんでした。 学習グループは違うのですが、学年の先生方との話し合いの際に「何とかしてやりたいのだけれど・・・・。」という担当者からの要望に応えたものです。 A君の体の各寸法を全てとって作りました。この机と椅子を使用するようになって、やっと落ち着いて学習や食事がとれるようになったものです。テーブルの上に付いている黒いものは、樹脂製の大きなナットです。体の震えが激しいときは、これを握って震えを押さえられるようにしています。 A君とその御家族が大変喜んでくれました。お風呂マットは、A君と相談して年に1~2回取り替えるようにしています。(体重の負荷でマットが沈んでしまうため) (材料・道具) 9㎜~12㎜厚ベニヤ板・3~5㎜厚シナベニヤ板(テーブルなどは、ベニヤ板とシナベニヤ板を接着して使う。)・L字金具・お風呂マット・木ねじ・キャスター(4個) (作り方) 体の各サイズを計測する。(座った状態で、座面から肩までの高さ・頭までの高さ、腰の背面板から膝までの長さ、座面から脇の下までの高さ、座面からへそまでの高さ、おなかの幅、下腿長、足の大きさ(サイズ)、肘から手を広げた状態で指先までの長さ、お尻の幅。)今後の成長を加味して、各サイズに数㎝の余裕を見て図面をおこす。テーブルなどの板は、ベニヤ板とシナベニヤ板を接着させて表面が平らな物を作る。テーブル上のネジは、体の揺れが起きたときに捕まれるような位置につける。 |

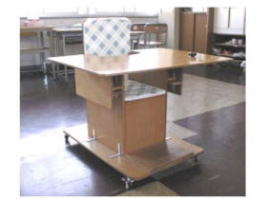

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)A君の椅子Ⅱは、学校ではカットテーブルと組み合わせて使ってもらい、卒業後は下の台を取って家庭内で使えるようにと考えて作ったのですが、高等部にカットテーブルが余っていないと言うことで、A君からテーブルが欲しいという要望が寄せられました。すぐに対応してあげたかったのですが、私の方も休みが殆どないような状態で忙しかったので、できるだけ簡単なテーブルにすることにしました。今回はシナベニヤ板は高いので、普通のベニヤ板に化粧版を貼り付けて費用を抑えました。 (材料・道具) 化粧版(3㎜厚)、ベニヤ板(9㎜厚)、角材、木ねじ、木工用ボンド、電動丸鋸・ドライバー・電動サンダー・電動糸鋸 (作り方) ベニヤ板は90㎝×60㎝のものを使いましたが、テーブルの面を広く取るのならば、90㎝×90㎝の板を切って90㎝×70~80㎝で使ったほうがいいかもしれません。写真の真ん中2枚は、椅子の肘掛けのところに差し込んで入れるようにする部分です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)A君の椅子は、彼が小学部5年生の時に作ったものです。その彼も高等部2年になり、簡単な補修程度では椅子が体に合わなくなったため、A君自身と彼のお父さんから依頼があって、現在のA君の体にあった新しい椅子を作ることになりました。 今回椅子を作るに当たってA君の卒業後の生活を考え、以前は移動しやすように台に椅子を固定しておいたのですが、そのままでは場所を取るので、簡単にはずせるようにしました。家庭での使用も考えたわけです。また、彼が卒業した後と私が転勤した場合を考えて、いつもの座面の横幅のサイズの余裕(5㎝前後)に更に+5㎝多く取って作りました。また、卒業後に家庭内で使うような時には、椅子の下部にはゴムを張って、床や畳を傷つけないようにしたいと考えています。 (材料)「A君用の机と椅子」と同じ。 (作り方)「A君用の机と椅子」とほぼ同じ。今回は、椅子を移動用の台から簡単にはずせるようにしました。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 生成AIを使って作った「間違い探し」の絵です。 左の2枚はMicrosoftのCopilotで、下の掃除をしている絵はGoogleのGeminiです。右の絵はChatGPTの絵。 (※ChatGPTの無料版は、MicrosoftのCopilotやGoogleのGeminiと違って絵を描くのに時間がとてもかかり、有料版のplusを勧めてくるのでお勧めはできません。) このHPの「国語」のページに「間違い探しのプリント」を載せてありますが、作るのはちょっと大変でした。生成AIを使えば、プロンプト(こうしてほしいという指示や要望)でわかりやすい指示を出せばすぐに作れるので、活用するといいと思います。 (※生成AIの使い方は、「図工・美術 描く」のページに詳しく載せてあります。) 間違い探しをおこなうことで集中力を高められたらと思っていますが、お昼休みなどの時間にこども達と楽しむというくらいでいいかもしれません。楽しんでやっているうちに、こども達の集中力が上がったり、観察力が上がっていけばいいですよね。   上の3枚の「まちがいさがし」は、『小学校の1年生がわかるように。絵はカラーで。間違いの箇所は3~5カ所。教室(運動会・家族で水族館)』といったプロンプトで描いてもらっったものです。   下の左の写真風のものは、初めに「教室でこども達が掃除をしている様子」と指示を出して描いてくれたものをダウンロードします。 その後に「先生にメガネを掛けさせて・黒板に何か文字を入れて・緑色の服を着ている男の子の服を白い体操着に替えて」と指示を追加して、同じ絵に変更箇所を作って間違い探しの絵になるようにしています。 絵ができあがったらダウンロードすれば、2枚の間違い探しの絵ができあがります。(※右の家族の食事の間違い探しも同じ方法です。) 絵はリアルっぽい絵よりも上の漫画チックな絵の方がわかりやすいかもしれませんが、両方を試してみてこども達の反応を見て決めていけばいいでしょう。 間違いの数も少ないものから初めて、徐々に間違いの箇所を増やしていくようにすればいいと思います。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 生成AIで作った迷路です。 AIに「幼稚園・保育園のこども達でも解ける迷路を作って。」・「小学校の1・2年生でも解ける迷路を作って。」と指示して作ってもらった迷路です。 実際にコースをたどってみると、右に行っても左に行ってもゴールしてしまいます。「ゴールへ向かうルートは1つだけにして。」と指示しても、うまく迷路は作れませんでした。 まあ、初めて迷路をするこども達であれば、失敗がないのでこれをありかなと思いますが・・。まだ、迷路についてAIに学習させないと、こちらが考えているような迷路にはならないようです。もう少しチャレンジしてみます。 |

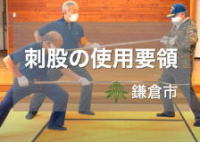

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) これは、教材・教具と言うよりも研修用の資料(動画)になります。子どもたちの命を守るのが学校で最も大切なことですから、さすまたの使い方を学ぶ研修はおろそかにしてはならないことだと思います。 学校では不審者対応訓練を行っていますが、さすまたを使う教員のための研修は殆どの学校で行っていないのではないでしょうか。さすまたは、男性教員が持ってもかなり重く、また、不審者役の人(警察の方や教員)が半円の部分を持つと、てこの原理で簡単に奪われてしまいます。 ここで取り上げた「素股の使い方の動画」は、とても実践的でさすまたをどう使えば効果的かがよくわかります。いざというときに、正しい使い方ができるように研修を行う必要があることが、これらの動画を見ればわかるでしょう。特に「真剣勝負 さすまたの使い方を解説 教師の方是非御覧ください」の動画は、目からうろこという内容で驚きます。 動画は、YouTubeで「さすまたの使い方」で検索しますが、右から「東峰保育園2021防犯対策 さすまたの使い方実践編」・「さすまたって知っている? 鎌倉市」・「真剣勝負 さすまたの使い方を解説 教師の方是非御覧ください」になります。 |

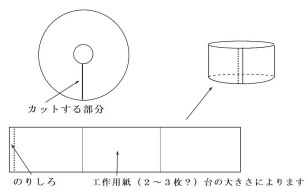

100円ショップのダイソーで売っているA3厚紙(厚画用紙)と強力両面テープで作るドームです。 このドームは、土台の部分と上の天井部分を分離してあるので、使わないときや移動させる時には丸めてコンパクトにすることができます。土台の部分を巻いてコンパクトな状態にすれば、車にも入れることができますから、訪問教育でも活用できるでしょう。 活用の方法(学習の内容)は、天井の部分にダイソーで売っている光ファイバーを取り付ければ、移動星空ドームにできますし、小型のプロジェクターがあれば、天井部分をスクリーンにすることもできるでしょう。中のスペースは、大人が2人入れるくらいの大きさになります。 (材料・道具・作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

上のドームの半分くらいのサイズのドームです。訪問教育で使えるように屋根の部分と脚の部分が分割できるようになっています。 (学習時の使い方) 訪問教育では、先生がお子さんを抱っこした状態で中に入るようにします。このドームには取り付けていませんが、ダイソーで売っている光ファイバーのイルミネーションライトを取り付ければ、きれいな星空のような情景が見られるでしょう。それ以外にも使い方はあると思います。 (材料・道具・作り方) 上の「ドーム」とほぼ同じです。違うのは、正三角形・正五角形・脚のパーツの大きさだけです。 |

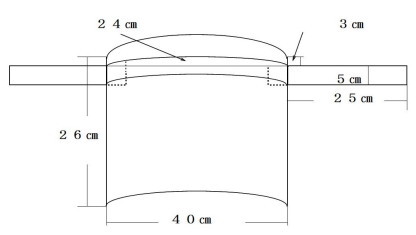

通常の鏡が入った筒を小さな穴から覗く一人用の万華鏡ではなく、幾人かが同時に覗くことができる大型の万華鏡です。鏡の不思議さを感じられるものです。 クラスや学年などで、子どもたちと一緒に模様が変わる楽しさを味わうことができるでしょう。 材料はアクリル板のミラータイプとねじ等の小物を入れる円盤型のプラスチックケース(ホームセンターの工具コーナー)以外は、100円ショップのダイソーで揃えることができます。 アクリル板のミラータイプが高いのがネックになりますが、1枚で大型万華鏡の2~3個分のミラーが作れるので無駄にはならないと思います。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

通常の「万華鏡」とは違い、手に持って壁や天井に万華鏡の模様を映し出すことができるプロジェクター式の万華鏡です。 (※実際の映像は、写真よりも明るく色合いもずっときれいです。模様は円の形だけでなく、細長い楕円のようにも映し出せます。) (材料・道具)(作り方) 紙の筒(ホームセンターかラップの紙の芯)、アクリルミラー(ホームセンター、ダイソーの万華鏡のミラーでもOK)、ビー玉(ハンマーで砕いて使います。)、ダイソーで売っている双眼鏡(レンズを1個使います。)、ビニールテープ、ビー玉を入れる透明の樹脂製の容器(ホームセンターの工具コーナー、ダイソーでも似たようなものは売っています。)、ライト(ダイソー)、定規、はさみ、メラミンスポンジかスポンジ(隙間に詰めます。) また、双眼鏡のレンズを筒の先端につけることで画像がよりきれいに映し出せるようになります。 (レンズをつけないタイプ) |

六角形のミラーにLEDライトを当てて、光の模様を浮かび上がらせたものです。光の模様は、LEDライトを入れる箱の蓋を変えることで作り出しています。(※下の写真の前側にある2種類の蓋) (材料・道具)(作り方) 厚画用紙、定規、ペン、鉛筆、ハサミ・ボンド、アクリル・ミラーシート、ビニールテープかセロテープ、カッターナイフかデザインナイフ、両面テープ ①右の写真のように、LEDライトが入る箱を厚画用紙で作ります。 ②箱の蓋を作り、蓋に千枚都市で穴をあけたもの、カッターナイフで線状に切ったものを作ります。 ④貼り合わせたミラーシートを厚画用紙の六角形柱に両面テープで貼り合わせます。 ⑤六角形の筒を入れる四角形の箱(底や天井なし)を厚画用紙で作ります。 ⑥四角の厚画用紙に六角形の穴を開け筒にかぶせます。これで完成。 |

2人で遊ぶゲームになります。 このゲームは、真ん中にある呼び鈴(ベル)に先にビー玉を当てて「チーン」と鳴らした方がが勝ちになります。 ビー玉を転がす発射台は、緑のエリアから前に出すことはいけませんが、緑のエリアから出なければ右からでも左からでも発射OKです。 このゲームでは、右の写真のようなキャップの防御台を、相手側のエリアの好きな位置に並べることできます。相手が呼び鈴をビー玉で狙いづらくなるように考えて並べることが重要になるわけです。使えるビー玉は10個ずつで、どちらも呼び鈴が鳴らせなければ引き分けです。次にゲームを行う2人と交代になります。 (※発射台は下の左の写真のように2種類あります。左の箱状のものは自分で発射台を持てる子用で、右の方は発射台を写真のように壁に差し込んで使うタイプです。このタイプは発射台を左右に移動できますし、発射台を持ち上げるだけでビー玉が発射できるようにしてあります。自分で持てなくても大丈夫と言うことです。) |

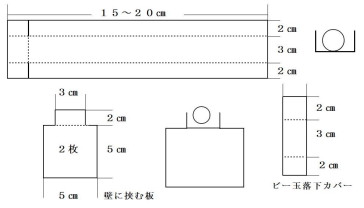

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 友達と一緒にあそぶより一人であそびたい子用のゲーム台です。ビー玉を転がしてキャップを穴の中に落とすという簡単な内容です。 (遊び方) 台の手前の緑のゾーンから発射台が出てはいけません。発射台にビー玉をのせて発射台を傾けると、ビー玉が飛び出してキャップの壁に当たります。全てのキャップを穴の中に落とせば終了です。 友達とやるときは1回が3分間といったように時間制限をつけたり、何個のビー玉でキャップを全て穴に落とせたか等で勝ち負けを決めれば良いでしょう。 ※右の寸法図は、発射台のものです。 |

友達と一緒にあそぶより一人であそびたい子用のゲーム台です。 (遊び方) ピンポン球を緑のエリアから飛び出さないように発射して、穴に入れるようにします。ピンポン球の数は穴の数と同じ8個。8個中何個入れられるか、ピンポン玉をどういう向きで入れるか考えながらやるといいでしょう。実際やってみると難しいかなと思っていたのですが、結構穴に入ります。 |

理科の教材(慣性)にもなるものですが、今回はクラスや学年で遊ぶおもちゃのように使います。下敷きを素早く引かないと、下敷きの上に乗っているペットボトルのキャップや玉がコップに中にうまく落ちません。(テーブルクロス引きと同じです。) (材料・道具・作り方) 紙コップ、速乾ボンド、ペットボトルのキャップ、透明の下敷き(ない場合は、ダイソーで売っている透明のPPシートでもOK)、厚画用紙、ピンポン球や木の玉やテニスボールなど(※木の玉はダイソーで小さいもの大きいものが売っています。どちらでもOKです。) ①紙コップを厚画用紙に速乾ボンドで貼り付けます。(セロテープで貼り付けてもOK) ペットボトルのキャップは、下敷きの上に乗せるだけです。ボールが転がらないようにしているだけです。 ②紙コップは、1個だけのものと2個並んでいるものを用意すると難度を変えられます。 紙コップの上に透明に下敷きを乗せ、その上にペットボトルのキャップを置いてピンポン球等の玉たボールを乗せます。下敷きをできるだけ速く引っ張って、キャップと玉やボールがコップの中に入るようにします。 (※慣性が働きやすいように、キャップの上に乗せる玉は重い方が上手くいきます。テニスボールや木の玉だと割合簡単にできますが、ピンポン球は軽いので結構難しいです。 |

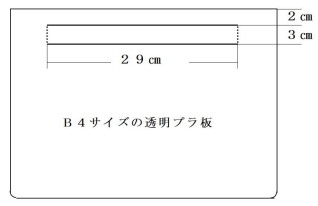

一番簡単に作れるフェイスガードです。(以前作った「武将の兜」と基本的には同じ作りになります。) ※写真のフェイスシールドは試作品でクリアフォルダーで作っていますが、透明プラ板だと透明過ぎて形が伝わりにくいので、クリアフォルダーの写真を使っています。透明プラ板ですと、視界はすごくクリアです。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップのダイソーで売っている「透明プラ板B4サイズ」、サインペン、定規、デザインナイフかカッターナイフ  ①左の図のようにプラ板幅3㎝ほどの線を描きます。(線の長さは頭の大きさになるので、初めは26㎝位の長さを引き、かぶってみて窮屈ならば2㎝3㎝と引く線を延ばせば良いでしょう。29㎝というのは、私の場合です。) |

100円ショップダイソーで売っているA4のクリアフォルダー(透明)、PP板(PPシート)、EVAボードかスポンジ、ハサミ、サインペン、定規、プラスチック用のボンドで作るフェイスシールドです。 (使い方) 学校では、フェイスシールドを着用することはないでしょうし、そこまでする必要性も感じませんが、保護者の中には、何事にも過剰に反応する方が0ではありません。保護者面談等でフェイスシールドが必要になるような際に、使えるかもしれません。クリアフォルダーを使ったフェイスシールドは、大阪大学の先生が考案したものがあります。このフェイスシールドは、それを元に考えたものになります。 輪ゴムでベルト部分をつなげているので装着がややしづらい点と、サイドまでクリアフォルダーが覆ってしまうので換気が悪く、中が曇りやすくなってしまうのが欠点です。作るのは簡単ですので、改良したものを考えていきます。 (材料・道具)(作り方) 0から始める教材作り2のページを御覧ください。(※作り方では、改良したものを載せています。) |

クリアフォルダーを使うよりも視界の透明性が高くなり、息がこもるのも少なくしたフェイスシールドです。 (使い方) 上のフェイスシールドと同じ。 (材料・道具・作り方)0から始める教材作り2のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) このフェイスイールドは、額に当たる部分がシールド側に曲がる為、顔とシールドの間に空間が生まれます。この空間があることで、シールドが曇りづらくなります。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップのダイソーで売っている「プラ板B4」、PPシート、プラスチック用のボンド、マジックテープ、ハサミ、定規 ①右の寸法図のように額に当たる部分をPPシート(5㎝幅で長さは24㎝プラス左右に4㎝位)でコの字型にします。 ②コの字型のPPシートをプラ板の内側におき、左右の4㎝位の部分を表側の方にプラスチック用のボンドで貼ります。 ③幅5㎝・長さ25㎝プラス4㎝のPPシートをコの字型の表側に重ねてプラスチック用のボンドで貼ります。 ④マジックテープを左右のPPシートの両端に貼れば完成です。 |

教材の中に子どもたちの好きなドラえもん等のキャラクターを描くことがあります。手描きですとなかなか似た絵にはなりません。あまり似てないと逆に子どもたちから「へんなの。」と言われかねません。 教材の中に子どもたちの好きなドラえもん等のキャラクターを描くことがあります。手描きですとなかなか似た絵にはなりません。あまり似てないと逆に子どもたちから「へんなの。」と言われかねません。著作権の問題もあるかもしれませんが、お金を儲ける意図のない教育現場では、その辺は大目に見てもらえているのかも・・・。 子どもたちが喜ぶキャラクターの絵を板に描く方法は、下のリンクで。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

工作などで円の中心を調べたいときがありますが、定規を使っても正しい中心はわかりづらいです。そんな時に役立つ方法です。 工作などで円の中心を調べたいときがありますが、定規を使っても正しい中心はわかりづらいです。そんな時に役立つ方法です。円の中心を知りたいときは、 ①新聞紙(紙)にまずは知りたい円(または円盤等)を書き写します。 ②新聞紙(紙)に書いた円をはさみで切り取ります。 ③切り取った新聞紙の円を、写真のように上下左右に折ります。折った線の交わるところが円の中心になります。   ④千枚通し等で円の中心に穴を開けます。 ④千枚通し等で円の中心に穴を開けます。⑤紙の円や紙皿の円に新聞紙の円を重ね、千枚通しで中心を刺せば円の中心がわかるようになります。 |

お昼休みなどの時間に遊ぶものになります。紙コップの口側と底側に厚画用紙を貼ったもので、写真のように円盤の端を持って1回転以上するように投げます。うまく投げるとくるっと回ってから立ちます。口側で立ってもいいし、底側で立ってもOKです。 ペットボトルに水を入れ、ボトルを回転させて立たせる遊びがあります。その紙コップバージョンです。紙コップですから、ペットボトルのように万が一にも水がこぼれ出ることもありませんし、人に当たってもけがをするようなことはありません。 また、ペットボトルではなかなか回転してうまく立ってくれませんが、この回転コップなら立つ確率が高いので、子どもたちもやる気が出ることでしょう。 下の回転コップ2は、回転コップを2個つなげた形になります。慣れると回転コップと同じように立てることができますが、底側で立つのはちょっと難しい感じです。 紙コップの口や底よりも大きな円を厚紙にコパンスで描いて、はさみで切り取ります。円の大きさは口側や底側よりも4㎝くらい大きな円にします。そうすると底側よりも口側の方が大きな円になります。 厚紙の円は底側に3~4枚・口側に6~8枚をボンドで貼ります。枚数が多いのは、重しになることと床にぶつかったときに円盤が曲がらないようにするためです。 ※クラスの子どもたちと先生が、同時にコップを投げても誰のものかわかるように、口側・底側に色の違うラベルを貼ってわかりやすくしています。 |

フランスだったか忘れましたが、コインを穴に投げて得点を競うアンティークのゲーム台を模したものです。 昼休み等の時間に子どもたちと先生とで楽しむゲームです。先生と子どもたちが仲良くなれるのは(?)、遊びが大事。 (使い方)  1m位離れたところからコインを投げ、穴に入れば10点で、中央の手前に傾いている箱の穴に入れば100点になります。コインは、厚画用紙を3枚重ねてアサヒペンのメッキ調スプレーで真鍮色にしてあります。10点の穴は、コインよりも3周りくらい大きい穴ですが、中央の箱の穴はコインより1周りくらいしか大きさがありません。難易度が高いので100点です。 1m位離れたところからコインを投げ、穴に入れば10点で、中央の手前に傾いている箱の穴に入れば100点になります。コインは、厚画用紙を3枚重ねてアサヒペンのメッキ調スプレーで真鍮色にしてあります。10点の穴は、コインよりも3周りくらい大きい穴ですが、中央の箱の穴はコインより1周りくらいしか大きさがありません。難易度が高いので100点です。お昼休みなどの時間に、先生達がクラスの子どもたちと一緒に遊べるものになります。1m離れて投げるのですが、1mだとそう遠くはないので小学部のお子さん達でも遊べるでしょう。1mだと遠いお子さんは、その半分くらいの距離から投げると良いでしょう。 材料は、ダイソーで売っている厚画用紙と両面テープのみです。穴を開けるのは円切りカッターがあると楽です。コインは、厚画用紙を3枚ほどボンドで貼り付けてあります。コインに色を塗るのは絵の具でもOKですし、ダイソーに売っている金色の紙をのりかボンドで貼り付けても良いでしょう。 |

ものをしっかり握ることを目で見ながら学ぶ教材です。 「しっかり握れば1・2」は、容器をしっかりぎゅっと握ることで、容器の中に入ってる液体が上昇するようになっています。容器をしっかり強く握れば、液体はより高く上がっていくので、結果が目に見えるという点が良い点です。 上の写真の左側のほうは、透明の管が差し込んであります。右側の写真のほうは、ビニールパイプが差し込んであります。容器のサイズや堅さが違うので一概には言えませんが、ビニールパイプのほうが値段も安いし(1m数十円)工作も楽です。容器は大きくなると中に入る空気の量が多くなるので、液体が上昇しやすくなるので、この教材を使うお子さんによって硬めで容器が小さい方か容器が大きくて柔らかめの容器を使うか選ぶと良いでしょう。 下の「しっかり握れば3・4」は、上の右側の容器と市販のコーヒーのペットボトルを使い、キャップに固定されているストローの中を、それより少しだけ細いストローが上下するようにしています。容器の中身が液体ではなく空気だけなので、液体が外にこぼれ出すという心配はなくなります。 細いストローが上下することでしかっり容器を握っているかが見てわかります。工作が楽なのと材料代がかからないという点で、「4」がおすすめになります。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

上の「しっかり握れば」は、ペットボトルの中の液体が上昇するものやストローが上下するタイプですが、こちらのほうは、キャップにはめた笛で音が出るようにしたものです。ぎゅっと強く握れば「ピー」と音が出ます。握り方が弱いと音が出ません。 (材料・道具・作り方) 「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 笛は、100円ショップのダイソーで売っているものを使っているので、工作はキャップに穴をあけるだけですみます。 |

昼休みなどのちょっとした休み時間に、クラスの教室で先生方と子ども達が一緒に遊べる「キャップ弾き」です。 (遊び方) 定規を持ち、反対側の手で定規をしならせて手を放せばキャップ(厚画用紙の円盤がキャップの底に貼ってあります。)が飛んでいくので、比較的障がいが重いお子さんもみんなと一緒に遊べるでしょう。 厚画用紙で作った穴の開いた台は、前傾した斜面になっていています。穴は大きく開けてありますが、そのままでは簡単すぎるので、U字型のガードの工作用紙がボンドで貼り付けてあります。考えて打ち出さないとキャップは穴には入らないでしょう。簡単に誰でもできるけれど、うまくなるのはコツがいるのが遊びとしておもしろいところです。 (材料・道具・作り方) 材料は、ダイソーで売っている厚画用紙と両面テープだけです。 |

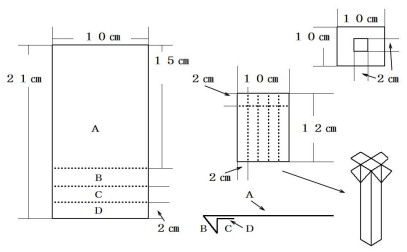

厚紙でできているパチンコです。紙の玉(L字型)を発射したときに、手や指に当たらないようにガードが付いているので安心して遊べます。 (遊び方) 小さな箱など、紙の玉が当たった時に倒れやすい的を狙って遊びます。 (材料・道具・作り方)  ①右の寸法図のように厚紙に線を引きます。10×21㎝の板は、B・C・Dの部分を図のように曲げて両面テープで貼り付けます。 ②持ち手の部分は四角い柱にした後に、2㎝の長さに切った部分を広げてAの板の裏側に速乾ボンドで貼り付けます。 ③持ち手の部分は、このままでは弱いので右の図の10㎝×10㎝の穴あきの厚紙を差し込んで速乾ボンドでAの板に貼り付けて補強します。 ④Aの板で織り込んだBの両端にハサミで切れ込みを入れます。(上の写真の右側) ⑤この切れ込みに輪ゴムを挟み込みます。 ⑥輪ゴムは2本入れます。2本同時に使っても良いし、1本が切れた場合の予備という意味もあります。 ⑦厚紙の玉を作ります。上の右の写真のようなL字型を厚紙で作り、2枚を重ねて両面テープか速乾ボンドで貼ります。 |

炭酸飲料のペットボトルやコーヒーのペットボトルを使った吹き矢になります。お昼休み等の休み時間に、クラスの子どもたちと先生方が一緒に遊べるものです。 (遊び方) ペットボトルをぎゅっと握ると、ストローが5~6m飛んでいきます。机の上の的を置いて、2m位離れたところから的を狙うと楽しいでしょう。もし2mの距離で子どもたちがよく当てられるようでしたら、3m位離れて難易度を上げるといいでしょう。逆に2mだと遠いようでしたら、1m50㎝か1m離れて行うようにします。 休み時間に先生と子どもたちが一緒に遊ぶことは、いい信頼関係を築く一助になるでしょう。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

ペットボトル吹き矢は、1回飛ばすごとにストローを回収するか、新たに吹き矢を差し込まなければなりません。そこで吹き矢を通すペットボトルのキャップの穴を2・3個にしたのがこの2連射と3連射タイプです。 (遊び方) 2連射する場合は、左の写真の真ん中のようにします。1本のストローの頭を指で押さえてストローが出ないようにしてから、ペットボトルをギュッと握って発射します。2本目の時は、右の写真のように発射した方のストローの口を指で押さえてから、ペットボトルを握って2本目を飛ばします。 (材料・道具・作り方) 作り方は、上の「ペットボトル吹き矢」と同じですので、そちらを参考にしてください。 |

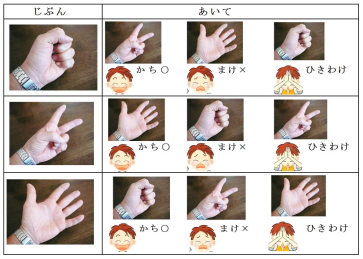

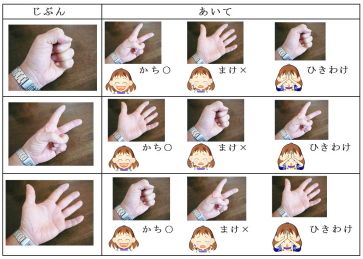

ジャンケンをする際に、指で「グー」・「チョキ」・「パー」ができないお子さんであってもジャンケンができるようにルーレットにしたものです。 グー等を描いたカードや棒の先に「グー」等のイラストをつけたものですと、数回やっているとカードが見えてしまうので、手の内がすぐにわかってしまうようになるので、こちらのルーレット方式の方がジャンケンをしていて楽しいでしょう。 矢印を回すだけですから、指でジャンケンができなくてもOKですし、ジャンケンに参加しやすくなります。 (材料・道具・作り方)ダイソーで売っている厚画用紙・楊枝・貼れるボード・絵の具・ボンド、はさみ、千枚通し、ボンド ボードと厚画用紙は、19㎝×19㎝に切ります。厚画用紙は2枚重ねにするので計4枚作ります。 ジャンケンの「グー」「チョキ」「パー」は、自分で自分の手の写真を撮って作ります。厚画用紙をボンドで2枚重ねたら、円を描いて3分割します。そこに写真の「グー」等を貼ります。 軸になるところは、千枚通しで穴を開けます。矢印は厚画用紙で作り色を塗ります。矢印に穴を開けたら楊枝を通し、厚画用紙の穴にボンドを入れて貼れるボードで作った台を貫通させて楊枝を差し込みます。これで完成。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)ジャンケンを行った時に、勝敗が一目でわかるようにした早見表です。 (使い方) (例) 自分が「グー」の時に、相手が出した「チョキ」・「パー」・「グー」で自分が勝ったのか負けたのか引き分けなのかがイラストでわかるようにしてあります。 自分が出したものと相手の出したものとで勝敗がよくわからないお子さんでも、この勝敗早見表があれば「勝った・負けた・引き分け」が理解しやすくなるでしょう。 先生が判定するよりも、子どもたちが考えて勝敗を決められた方が、ジャンケンに対する理解も深まるかもしれません。 |

先生が子どもたちと仲良くなるコツ(?)の一つは、一緒に楽しく遊ぶことではないでしょうか。 お昼休みなどのちょっとした時間にゲーム(射的)ができると、子どもたちの性格や好みや苦手なことなどが遊びの中から垣間見えてきます。 (遊び方) この射的の的は、温泉街などにあるものと同じように的に当ててもだめで、的が棚から下に落ちないとOKになりません。的の後ろ側があいていますから、輪ゴムの鉄砲(定規に輪ゴムをかけて飛ばす簡単なもの)やピンポン球のボール投げ、ストローを使った吹き矢で遊ぶようにします。 下の写真は、段ボール箱を使った射的の的になります。後ろ側に厚画用紙を貼って背面の背を高くし、ボールや輪ゴム等がどこかへ行きづらくしてあります。 また、左右の蓋を立たせるのと背板の蓋を立たせる為に補強を兼ねてL字型の厚画用紙を両面テープで貼っています。 段ボールの箱に形を維持させるとともに補強を兼ねた厚画用紙を貼るだけですから、すぐに作れます。真ん中の橋は、ちょっと変化をつけたものです。 |

厚画用紙で作ったオセロの入門用のものになります。オセロのルールがわかったら、マス目を増やすことができます。 小学部で担任の頃、家庭訪問の際に保護者から「子どもと一緒に遊べるものはないでしょうか?」と言われ作ったのが木の板で作った「4×4」のオセロでした。 学校でそのオセロ版を使って何回かやる内にオセロのルールを理解してくれたので、「5×5」「6×6」のオセロも作って続け、その後は家庭用も作って持たせました。家庭でお父さんやお母さんと一緒に遊んでいると言うことで、ルールがわかりやすいオセロ盤を作って良かったと思ったものです。このオセロは、木の板で作るのではなく、100円ショップのダイソーで売っている厚画用紙と「貼れるボード」を使って作るものです。 紙ですからハサミや円切りカッターがあればすぐに作れます。オセロのコマ(表と裏が白色と黒色)は厚画用紙と黒い厚画用紙を円切りカッターで切って貼り合わせたものです。盤の円は下の「マジックできれいな円を描く」で描いたものです。 写真の左側のようにパーツは3個で、4×4ができるようになったら、上側のパーツをつなげることで5×5と・6×6とマス目を増やすことができます。 お昼休みなどで遊ぶのにいいでしょう。 |

コンパスで円を描いてからマジックでその円をなぞり描きすると、どうしてもきれいな円が描けません。丁寧になぞってもでこぼこしたりいびつになったり・・。 マジックできれいな円が描けないかと考えて作ったものが、このマジックをコンパスにビニールテープで固定したものです。 (使い方) 円を描くときは、コンパスではなくマジックのてっぺんをつまんで円を描きます。簡単にきれいな円が描けるので、上の「オセロ」で円を数10個描くような場合でも、苦にならずにどんどんきれいな円が描けます。もっとはやく作っておけば良かったと思えるものです。 |

お掃除の分担を決めるルーレットです。普段は全員で掃除を行い、たまにこれを使って気分転換します。 給食後の掃除は、原則として全員で「机・椅子を廊下に出す、ほうきや掃除機で床のゴミをとる、バケツを運ぶ、雑巾がけをする、机・椅子を廊下から教室に入れる」という流れで行ってきました。腕力のない体の小さな子はバケツを重そうに運んでいたりもしましたが、廊下の水道から教室まで数mしかありませんし、頑張る必要性も感じていたので特別配慮(免除)するということもしませんでした。 「みんなで協力力しあって掃除を行えるようにする・手順を覚えて次に何をすれば良いのか自分で考えて行動できるようにする・上手にできないことはスモールステップでできるようにしていく」といったことを大事にしていました。2学期の中頃くらいになると殆どのお子さん達が、このねらいのとおりにできるようになっていきました。 このルーレットは、クラスの全員が同じように活動できるようになった時に、飽きてきているなと感じた際に使います。ルーレットですからどの分担になるかわりませんし、「お休み」を得ると早く昼休みで遊べたり、同じような係が重複してしまって誰もやらないところが出てきたり、・・どちらかというと余り良い面が見られない部分もありますが、気分転換にたまにやるとちょっとお子さん達の目の色も変わります。たまに、気分転換で使うという位でしょうか。ルーレットよりもくじの方が重複することがないのでベターかもしれません。 「掃除機のルーレット」は、掃除機をやりたがる生徒が多かったのでやる順番を決める時に使いますが、これも3人が回して都合良く1番目・2番目・3番目とはいかないので、ルーレットよりもくじ引きのほうが良かった感じです。 |

クラスのお昼休みなどで使う、高くコップを積む遊びの教材です。 (遊び方) 紙コップの形状は、左側はカップの底のみに厚画用紙の円盤が貼ってあるものです。右側の方は、カップの底と口側の両方に厚画用紙の円盤が貼ってあります。高く積むには、左側の方が難しくなります。 遊び方は、コップを床面か机の上に置いて積んでいきます。クラスの中で障がいが重いお子さんが初めに積んで、徐々に障がいの軽いお子さんへとバトンタッチしていきます。2セットあれば、子どもたちと先生を2チームに分けて、1~3分間と時間を決めてタイマーに時間をセットして、どちらが高く積み上げたか競います。 紙コップの口側・底側よりも大きな円を厚画用紙にコンパスで描き、はさみで切り取ります。切り取った円盤をボンドで貼って完成です。コップを円盤の中心に貼るためには、厚画用紙に円を描くときに、大きな円を描いてからコップの口や底の大きさの円も描くと、コップを貼るときにその円が貼る場所の目安になります。 |

お昼休みなどのちょっとした休み時間に、クラスとの子どもたちと先生達とで遊べるカードとルーレットを使った野球盤です。 (遊び方) 先生も含めて2つのチームに分かれます。仮にAチーム・Bチームとします。ジャンケンで先攻を決めます。勝った方がAチームとすると、Aチームの子がピンポン球のついたルーレットを回します。 「ヒット・2塁打・3塁打・ホームラン・アウト」のどれかが出ますから、例えばヒットが出たら打者の子のカードを1塁に置きます。チームのアウトが3回になったら、Bチームの攻撃に変わります。ルールは基本的に野球と同じです。  ゲームは何回までやるというようにするのではなく、5分間で1試合とか時間を決めて行うと、お昼休み等の休み時間に他のこともできていいと思います。 厚紙(厚画用紙)を100円ショップのダイソーで売っている「貼れるボード」に貼り付けて作ります。白いラインは、厚紙(厚画用紙)をペーパーカッターで切ったものをボンドで貼ってあります。ベースは厚画用紙を2枚重ねてボンドで貼ったものです。 ルーレットには、「アウト」「ヒット」「2塁打」「3塁打」「ホームラン」がイラストで表示されていますので、子どもたちにもわかりやすくなっています。ピンポン球は、ウルトラ多用途ボンドで貼り付けています。 |

上の野球盤に円形になるように帯状のカバーをつけ、得点板がそのカバーに取り付けられている形にしたちょっと豪華版のものです。 休み時間などにちょっとみんなで遊ぶゲームですから、ここまでする必要はありませんが、野球好きなお子さんがゲームを行う際にワクワクしてくれたらいいなと考えて、上のシンプルな野球盤ではない形にしてあります。「やる気が出る」という面は結構大事ですから。 ・・とは言え、休み時間にちょっとみんなで遊ぶというのであれば、上のシンプルな野球盤で十分でしょう。 帯状のカバー(厚画用紙)を貼り付けるときは、野球盤の台(ダイソーで売っている貼れるボード)の周囲にボンドをつけ、厚画用紙を貼り付けたらひも等でぐるりと巻き付けることで圧着させます。 |

幅が2㎝の工作用紙で作った三角形で色々な形を作る遊びになります。 (工作用紙の幅は、1㎝・1.5㎝・2㎝・3㎝で作ってみて、一番使いやすいと思われる2㎝幅に決めました。色は、子どもたちが手に取りたくなるようにアサヒペンのメッキ調スプレーのゴールド色で着色しています。) 三角形は、ピラミッドのように縦に積み上げてもいいし、横に寝かした図形を作っても良いでしょう。積み上げるのは微妙なバランス感覚が必要ですし、図形を作るにはイメージ力が必要になるでしょう。遊びながら考える力が育つと良いと思いますが、それ以上に遊ぶということが大事なのかもしれません。 授業で使うということではなく、休み時間にちょっと遊んでくれたらというものになります。 |

すり鉢状になった円盤の上に100円玉を転がし、どれだけ長く100円玉を回転させられるかという遊びです。 20~30回やって16秒間回転し続けたのが、今のところの私の記録です。  作る上では、すり鉢状の斜面の角度が100円玉を長く回転させる一番の肝になります。また、100円玉をどの位置から投入するかで、すり鉢状の円盤から100円玉が外へ飛び出してしまったり、長く回転し続けるか決まります。1円・5円・10円と試してみましたが、100円玉が一番良いようです。休み時間に子どもたちと遊べるといいですね。遊び方は簡単ですが、色々と工夫しないと100円玉は長い時間回転しないので、大人がやっても奥が深い遊びです。 作る上では、すり鉢状の斜面の角度が100円玉を長く回転させる一番の肝になります。また、100円玉をどの位置から投入するかで、すり鉢状の円盤から100円玉が外へ飛び出してしまったり、長く回転し続けるか決まります。1円・5円・10円と試してみましたが、100円玉が一番良いようです。休み時間に子どもたちと遊べるといいですね。遊び方は簡単ですが、色々と工夫しないと100円玉は長い時間回転しないので、大人がやっても奥が深い遊びです。すり鉢状の円盤の形は、ゆるやかな斜面角度のもの(左の2点)と急な斜面角度(右のもの)のものの2種類です。斜面が緩やかな方は、ゆっくり回転を続けますが、穴に近づくとすっと落ちてしまいます。斜面が急な角度の方は、初め回転しながら穴に早く近づきますが、そこから回転が速くなってなかなか穴に落ちないで回ります。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

お昼休みの時間等にクラスでトランプを使った「ババ抜き」を行おうとしても、数字が1~3位しかわからない子達には、5~10・キング・クイーンなどはわかりづらく、同じ数字がそろったらカードを捨てるというルールで遊ぶことがが難しいでしょう。 そこで数字がわからなくても○・△・□等の図形や友達の顔写真をカードにすることによって、同じということがわかりやすくしたものです。私のお勧めは、友達や先生の顔写真が付いたカードのほうです。図形だとなじみが薄いお子さんが多いでしょうから。 (遊び方) 「○が2枚になったら捨てる」・「○○ちゃんのカードが2枚になったら捨てる」という風にすれば、理解しやすくなるでしょう。図形のカードでは、☆がジョーカーになり、友達カードの方は先生がジョーカーのカードになります。同じカードがそろったら捨てる・ジョーカーのカードが最後まで残ったら負け・・ということになれば、トランプで色や図柄が違うカードの数字合わせをするよりもわかりやすくなるでしょう。カードは、ジョーカーを除いて同じものを4~5枚印刷して工作用紙に貼ると完成です。初めはカードの数を少なくした状態で行うと、ルールが理解しやすくなると思います。(工作用紙は、手に持った時に厚みがちょうど良い感じです。) ※お子さんの中には、カードをうまく持てないお子さんがいますが、そんな子達にはカードを机に並べて見られるようにしたのが下の「衝立」です。) |

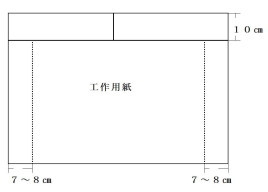

上のババ抜きのようにカードを使う遊びでは、右の写真のようにカードを開いて持つことが上手くできないお子さん達がいます。 相手側にカードが見えてしまうような持ち方をしていたり、そもそもカードを開いて持てないお子さん達は、カードを使った遊びが難しいでしょう。  そこで工作用紙1枚で作れるのが、このカード遊び用の衝立です。カードを手に持たなくて良いし、相手にカードを見られることもなくなります。カードをうまく持てないお子さんは、衝立の内側(手前側)にカードを並べることで、手でカードを持たなくても遊べるようになります。相手がカードを取るときには、自分のカードを裏返しにしてから衝立を取って、相手にカードを選んでもらうようにします。 (材料・道具・作り方) 工作用紙の左右を7~8㎝幅に折り曲げます。これでコの字型になります。それから工作用紙の上側を10㎝幅にハサミで切り、それを2分割して両面テープで写真のように前側に貼れば、衝立が倒れづらくなります。 |

お昼休み時間等に子どもたちと先生とが一緒に遊ぶものです。 (遊び方) ボールを坂の上から転がし、机から落ちてきたボールを両手で捕まえるものです。慣れてきたら紙コップや紙のどんぶりを使ってボールを取るようにしてもいいでしょう。 ボールの動きをよく見て、ボールの落下地点に手(または、紙コップ等)を持って行く活動(目と手の協応)を遊びながらしていきます。 クラスのお昼休みなどで、先生や子どもたちが順番にチャレンジすると楽しいでしょう。先生は「片手でキャッチする」等のハンデをつけ、子どもたちは両手か大きめの紙皿を使ってもいいとかすれば、いい勝負になると思います。ボールはピンポン球を使うとゆっくり転がっていきます。ボールが途中で転がる向きが変わるように、ペットボトルのキャップを坂に貼り付けてありますが、この部分はより難しいものにも換えられるようにしてありますので、子どもたちの上達具合を見ながら換えていくと良いでしょう。 |

お昼休み時間等に子どもたちと先生とが一緒に遊ぶものです。 昼休み時間など、ちょっとした時間に子どもたちと先生方がが遊べるものをと考えたものです。短い時間にわいわいと遊べるものは、ルールが簡単・誰でもできる・誰でもできるけれど、上手にやるにはちょっと工夫が必要・短時間で結果がわかりやすいということがポイントになります。 (遊び方) このゲームは、滑り台の所からビー玉を転がして的を奥の溝に落とすというものです。ビー玉を転がす台は、水色のゾーンから出なければ左右に移動して良いので、左右にある的は滑り台を移動して的を狙うようにします。ビー玉は、1人5個。溝に落とした的の数が多い人が優勝と言うことになります。 子どもたち同士や子どもたちと先生方の交流を増やす役割のひとつになるかもしれませんね。滑り台を作るのが面倒な場合は、ラップの紙芯を短くしてその中にビー玉を入れて的を狙うというのでも良いでしょう。 |

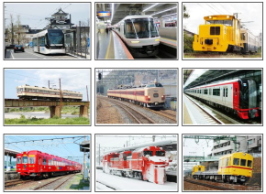

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)新幹線が好きなお子さんが楽しむ新幹線カードです。このカードをお子さんと先生が一緒に見る中で、コミュニケーションを深められたらと思います。 教室には、新幹線が好きというお子さんが結構います。私が中学部の担任の頃は、新幹線の写真集を学校に持ってきて友達と休み時間に楽しそうに見ている子が複数いました。 漢字が書けないのに「新幹線」と、書き順はめちゃめちゃながら黒板に書く子や数字やひらがながわからないのに新幹線の型版(?)を黒板に書く子もいました。 授業中机の中に置いた新幹線の出ている雑誌をちらちら見て、私に「ダメでしょう。」と言われてにやにやしている子もいましたが、休み時間に一緒に雑誌に載っている新幹線の写真を見ると本当の目が輝いて楽しそうにしていたのが印象的でした。 子ども達と話題が共有でき、そこから「東北新幹線の東北ってどこだと思う?」等々、色々な話しが広げられたものです。先生が自分の好きなことをわかってくれるという体験は、子ども達にはとても嬉しいようです。カードにすることで見やすく、「授業中は見てはいけない」という約束を守ればいつでも見られるというのがいいところです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 電車が好きなお子さんが楽しむ電車カードです。このカードをお子さんと先生が一緒に見る中で、コミュニケーションを深められたらと思います。 (学習時の使い方) 小高から中学部くらいになると電車の好きな子が男子の中に結構います。このカードは、電車好きのお子さんとのコミュニケーションを深めるためのツールとして使います。色々な電車の写真(「カード」)を見ながら、どこを走っている電車とか、形や色が面白い等々話すことで話題が深まるかもしれません。漢字が書けない子どもが、好きな電車の名前を書き順はめちゃめちゃでも書いたりするのは、「好きこそものの上手なれ」と言ったところでしょうか・・。(※電車の画像は、インターネットで見つけます。) |

| SLのカード |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)SL好きな子ども達とのコミュニケーションツールのひとつとして活用するカードです。 (使い方) SLの名称を覚えるようなことは目的ではなく、「このSLは○○県を走っていたようだよ。」・「○○県は、大体この辺かな」と地図を見ながら会話すれば、地図への興味も持ってくれるかもしれません。 あくまで子ども達の「好き」を共有するアイテムとしてもカードになります。学習・学習と考えなくても、話題の一つくらいに考える方が楽しくコミュニケーションをとれるかも。 (※SLの画像は、インターネットで見つけます。) |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)子ども達が好きな色々な乗り物のカードです。車(自家用車・パトカー・救急車・ダンプカー・観光バス・消防車)・電車・新幹線・人力車・SL・自転車・三輪車・車イス・ロープ-ウエイ、プロペラの飛行機・ジェット機・ロケット・客船・ボート・漁船・オートバイ・モノレール・セグウェイなどがはいっています。 (使い方) 子ども達が乗り物をどれだけ知っているのか、どんな乗り物に興味があるのか調べたり、その乗り物について話題にしたりする時に使います。 子ども達と話題が共有できれば、コミュニケーションの幅も広がるでしょう。そんなことを目指すひとつのツールです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)車好きの生徒と話題を共有しやすくする自動車メーカーのロゴマークカードです。 高等部の担任の時に、クラスの生徒で趣味が自動車メーカーの広告やパンフレットを集めることが好きな生徒がいました。 家庭訪問に行った時に、そのA君のお母さんが、「休みの日は、色々な車の会社のディーラーへ行って広告やパンフレットをもらってくるので、先生ちょっと困っているんです。」と話してくれました。 A君と話すと「車の会社のマークや車の名前は大体わかります。」とまじめな顔をして言うので、後日学校で国内の車の写真を見せると、「これは、トヨタのカローラです。」・「これは、ダイハツの○○です。」・「これは、SUBARUのレオーネです。」等々とすらすら答えました。その話を高等部の同僚に話すと、「自閉症の子は興味があるものを集めたり覚えたりするのが好きな子がいるよね。」という話題になりました。 車のことだけでなく、自分が知らなかった「インド・韓国・イギリス・ドイツ・スエーデン・イタリア・フランス・アメリカ」と言った海外への興味も世界地図があれば広がってくるやもしれません。お子さんが興味を持っていることを話題にできると、会話も楽しくなっていくでしょう。子どもたちは、自分の好きなことについてちょっと詳しく知っている先生のことは、好きになるものです。 ※国内メーカーは10社と書きましたが、大人でも10社答えられる人は結構少ないでしょう。 (※答えは、トヨタ・NISSAN・HONDA・マツダ・スズキ・ダイハツ・三菱・いすゞ・日野・光岡です。それからインドの会社は、タタ・モーターズです。) |

|

オセロを覚えやすくするために、6×6マスのものと8×8マスのものを一体化したものです。 オセロゲームはマスが8×8になっていますが、初めてオセロをやる場合はマス目は少ない方がオセロのルールを理解しやすいと思います。 この「2ステップオセロ」は厚画用紙のボードを折り畳むことで、初めは6×6マスで行い、ルールが理解出来たら8×8マスで行うようにします。厚画用紙ですから重くなく、ベニヤ板やMDF材等の木の板を使ってないので、のこぎりやボール盤などを使う必要もなく簡単に作れます。 (材料・道具・作り方) ダイソーで売っている厚画用紙と緑色の色画用紙、マジック(黒)、ボンドかのり、はさみ、定規、ペン、コンパス |

最も簡単にできる写真立てです。 (材料・道具・作り方) ペットボトルのキャップを右の写真のようにハサミで左右に切れ込みを入れるだけです。 切ったところに写真を挟み込めば完成になります。もし風などで倒れないようにしたいのであれば、キャップの底に紙粘土をつめればより安定するでしょう。 |

上の「ブックスタンドシート」は、簡単に組み立ててブックスタンドとして使うものです。 こちらの装着型は、ファイルケース等に「ブックスタンドシート」自体を貼り付けるような形で使うものです。 貼り付け方は、マジックテープとファイルケースを少しだけ加工する方法です。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っているスポンジの「洗いMEN」を2個(2セット)使って遊べる、スポンジを使ったバランスゲームです。 200円ちょっとで色々な形のバランスを楽しめますから、うまく倒れないように色々と組み合わせを考えて、子どもたちと先生方で一緒に遊ぶといいですね。 |

ホームセンターや100円ショップ(ダイソー)で売っているカップ麺の容器(丼)を使った上へ上へと積み上げる積み木です。 (ダイソーの場合は、スチロール製の丼は4個でワンセットになっています。) (材料・道具・作り方) バランス感覚を遊びながら育てます。カップ麺の容器に色を塗る場合は、樹脂製(プラスチック)の容器ではなく、発泡スチロール製の容器を使ってアクリル絵の具で塗るようにします。樹脂製は絵の具を弾くので色付けがきれいになりません。 容器を上に積み上げるだけでなく、「初めは赤」・「次は黄色」・「次は青」・「今度は黒」と声掛けしていけば、色の学習にもなるでしょう。学習・学習と思わないで、ゲーム感覚で遊ぶことが大事ですが・・。 |

この「友達トランプ」は、お昼休みなどにクラスの子どもたちと先生が一緒に遊ぶババ抜き用のトランプです。 (使い方) ババは先生の顔写真カードを使います。仮にクラスに6人のお子さんがいて先生が2人でしたら、8セット分の友達の写真カードを用意します。下の子どもたちのイラストや教員の写真がカードになりますが、実際はイラストではなくて子どもたちの顔写真をカードにします。 何故、お子さん達の顔写真をカードにするかというと、小学部や中学部のお子さん達は、クラスの友達の名前は徐々に覚えてくれますが、同じ学年でも隣のクラスやその隣のクラスの子のことは知らないということが結構あります。「友達トランプ」は、クラスの友達だけでなく学年の友達や先生方にも興味を持ってもらうのが目的になります。 ババ抜きですから、手元に同じ友達のカードが来たら2枚を捨てていきます。先生のババカードが最後まで残った子が負けになります。遊びながら、先生の名前や顔や友達の名前を覚えてくれ、興味を持ってくれたらいいですね。 |

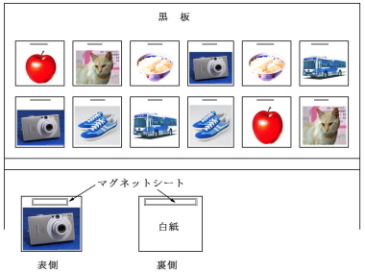

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)以前、お子さんが一人で行う「神経衰弱ボード」を作りましたが、この「黒板用の神経衰弱カード」は、複数のお子さん達が一緒に神経衰弱を楽しめるように黒板に貼って使うカードになっています。 (使い方) 左の図のようにマグネットが裏表についたカードを黒板に貼り、しばらく見てから裏返しにします。子ども達は順番に白紙のカードを2枚ずつめくって神経衰弱を行います。 カードとカードが一致したら、選んだ子が2枚のカードを持ち、更にカードを2枚めくることができます。間違ったらカードを白紙に戻して次のお子さんがチャレンジするようにします。ひとりでやる神経衰弱は集中していいのですが、クラスの友達や学習グループの友達等、複数の友達とわいわい言いながらやるのもいいでしょう。 カードは、クラスの友達の顔写真や子ども達の好きな食べ物・乗り物・動物など誰でも知っているようなものを選んで使うようにします。カードのサイズはA4サイズの半分くらいの大きさが見やすいし作りやすいのでいいと思います。初めは4枚からスタートし、お子さん達が慣れてきたら6枚・8枚・10~20枚と増やしていくといいでしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)神経衰弱を行うときは、「食べ物」や「友達・先生」や「電車」のカードとお子さん達が興味を持ちやすいものや、興味や関心を持って欲しいものをカードにして使うようにします。「働く車」は、男のお子さん達に人気のあるものですので、神経衰弱用に働く車をカードにしたものです。 (使い方) カードの種類が余り多すぎると難しくなってしまいますので、はじめは4種類くらいでスタートし、徐々に5種類・6種類・7種類と増やしていきます。 男女を問わず人気がある焼き肉やカレーライス等の「食べ物カード」には及ばないかもしれませんが、色々な子どもたちがいますから、働く車が好きなお子さん用と考えてはどうでしょうか・・。 ※画像はインターネットのフリーの画像で集めるとすぐにカードは作れます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)神経衰弱で使うカードですが、子どもたちの誰もが好きな食べ物をつかったものです。 「チャーハン」・「牛丼」・「アイスクリーム」・「ハンバーグ」・「カレー」・「クレープ」・「お寿司」・「焼き肉」・「とんかつ」・「うどん」・「焼きそば」・「ラーメン」の12種類あります。黒板に貼って使います。 (使い方) 種類が余り多すぎると、神経衰弱自体が難しくなってしまいますから、はじめは4種類くらいから行うようにし、徐々に伏せて並べるカードの種類を増やしていきます。12種類でもできるようになったら、更にカードの種類を増やしていけばいいでしょう。 食べ物は、大人はもちろんのこと子どもたちも大好きですから、神経衰弱にかける集中力も違うでしょう。カードは、2枚ずつ印刷したら厚画用紙に貼って、厚画用紙の表・裏の上側にマグネットシートを貼って使うようにします。一度作ってしまえば5・6年は使えますから、暇なときに作っておくと良いでしょう。 お昼休みの時間などで、5分間くらい使ってやっていくのがあきないで長続きするこつです。 |

鉛筆や消しゴム等の机上のものが、机の下に落ちないようにする落下防止ガードです。厚画用紙で作るので、簡単に作れます。 (使い方) 机の上で玉入れやコイン入れ等の学習を行う際に、玉やコインが机の上から落ちてしまうと、落とした玉を先生や子どもたちが取りにいかなけらばならなくなり、子ども達の学習活動がストップしてしまいます。 大きなお盆(トレイ)を使うのもいい方法ですが、落下防止ガードがあれば机の面を大きく使えます。この落下防止ガードは、机の上の板の面に差し込むようにして使います。使わないときは折りたためるので、収納スペースをとりません。輪ゴムが張ってあるのではずれずらくなっています。机の前面と側面を覆うことができるので、玉等が入れる穴からこぼれ落ちても机の上から落ちなくなり学習活動が途切れなくできるようになるでしょう。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り4」をご覧ください。 |

普段暗くなった道を歩く際や災害時に周囲を照らしたり、自分のいる場所を救助者に知らせる為の「リストバンドライト」です。 手首にはめていればポケットから出す必要もないし、すぐに灯りをつけることができます。ライトは点灯と点滅ができますので、目立つでしょう。LEDなので、連続使用時間も40時間余りと長く使用できます。ライトは中央のボタンを押せばONになり、もう1回押せば点滅になります。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

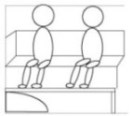

肢体不自由の特別支援学校のスクールバスで、お子さんの座っている座席がちょうどタイヤの部分にあたるため、「足の置き場が不安定で子どもたちがかわいそうだからなんとかできませんか」という要望が、かつての同僚から私のところへ届きました。このバスの足乗せ台は、その要望に応えて作ったものです。 制作に当たってタイヤがくる部分の寸法をとってもらい、2人座っているお子さん達の足が均一に床面に置けるように足を乗せる台を作りました。2枚の板をL字金具で取り付けただけのものですが、足が左右別にぶらぶらしていたのが改善されればなによりです。 バスの座席への取り付けには、スクールバスの運転手さんが協力して、邪魔になっていたパイプ(?)を外してとりつけてくれたそうです。すてきな運転手さんですね。これで子どもたちも足がぶらぶらせずに、楽な姿勢でスクールバスに乗ることができるでしょう。 |

障がいによって足の長さが違う時の大変さを経験するスリッパです。 (使い方) 知的障がいのお子さんが自分の障がいを知ることは大事なことですが、それと同時に他の障害(目の障がい・手指や足や腕等の体の障がいなど)や足や目の衰えをみせている老人や妊産婦の大変さを知ることも大事なことと思います。 疑似体験することで身を以て大変さを知ることで、そういった障がいのある人・老人のこと・お腹に赤ちゃんをいるお母さんのことなどをよく考える機会になります。人への思いやりのある心を持った子に特別支援学校の子がなるように大事な学習だと思います。 このスリッパは、片方のスリッパの足底に15㎜のMDF材が2枚貼ってあります。足の長さが違い歩行時のバランスの悪さや補装具等で重くなった足で歩くことを体験する教材になっています。上のサンダルでは中敷きを使いましたが、こちらのほうが障がいの体験にはいい教材だと考えます。 |

指や肘の動きが不自由な状態を体験するものです。 上の指を拘束するバンドのようなものは、指の一部が思い通りに使うことができない障がいを疑似体験するものです。セロテープやガムテープを指に巻き付けることでも同じようになりますが、テープを巻かれるのを嫌がるお子さんにはこちらのほうがいいかもしれません。 中学部や高等部のお子さん達には、自分の障がい(例えば知的障がい)を知るだけでなく、肢体不自由の障がいや目の障がいなど知ることで、弱い立場の人にやさしく接することができるような心優しい青年になってくれたらと思います。知識で理解することは大人でもなかなか難しいものですが、疑似体験するとその大変さが身にしみてわかるようになります。 |

この「目の障がい体験ゴーグル」は、視野狭窄と白内障を疑似体験する教材になります。 上の「障がい疑似体験アイマスク」は、素材が布なので穴をあけても糸が絡んでいてしっかりした穴にならない欠点があります。 こちらは素材が100円ショップ・ダイソーで売っているPP板(PPシート)なので、きりや千枚通しで穴をあけるとしっかりした丸い穴になります。穴と穴の距離(大体7㎝)が合っていれば、ゴーグルやアイマスクをかけた時に穴が2個ある感じではなく、1個の感じに見えます。この方が自然な見え方でしょう。 PP板(PPシート)が直接目に触れないように、目の周りにはクッション材を貼り付けてありますから、板を直接顔に当てるような不快感はありません。上のアイマスクよりもこちらの方がいい教材と言えるでしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)妊婦さんの大変さを体験する教材・教具になります。 妊婦体験は、妊婦さんの体への負担の大変さを体験することで、夫や家族に妊婦さんの苦しさや生活上の不便さ等の理解を促し、家族が支える意識を育てるものです。頭で理解しているつもりになっていても、その大変さは身をもって体験しないと本当の理解へとはなかなか結びつかないでしょう。移動や体をかがめる際の難しさなど自分が体験することで妊婦さんの大変さが実感できるものです。 障がいのあるお子さん達もお母さんが妊婦さんになれば、いつもの生活を過ごすことは難しくなるでしょう。お母さんの大変さを実感することで、お母さんに優しいお手伝いができるようの子になるかもしれません。 妊婦体験用のザックは、感触や重さのバランス等工夫されている市販品が一番いいのですが、教材として特別支援学校に備えるのは難しいでしょうから、私たちが普段使っているザックにペットボトル(重さが6~8㎏)を入れ、丸めた新聞紙でペットボトルが揺れても動かないようにすると共に、妊婦さんの体型のような形を作ることで、簡易的な「妊婦体験ザック」にします。 使うザックは、腰にベルトがついているものがいいでしょう。体を動かしてもザックがより密着しやすいように、幅広のひもでザックを体に固定するのも良いかもしれません。中学部や高等部の生徒さんに一度は体験させたい学習です。 |

この「扇ねぷた」は、高等部の民舞の活動で使われたものです。ねぷたは青森の立体的な「ねぶた」や弘前の「ねぷた」等々がありますが、これは弘前の「ねぷた」がモデルにになります。 高等部の先生方全員で下の「荒馬の衣装」を作りましたが、こちらの「扇型ねぷた」は運動会で主に使われたものになります。私が高等部にいた頃は、『荒馬座』の準座員になる先生が複数いたので、主にその先生方が中心になって企画し、高等部の先生方みんなで作りました。 この「ねぷた」を作るに当たり、私の住んでいる太田市の尾島町のねぷた祭のねぷたを参考にしようと言うことになり、カメラを持って出掛けて、制作のための資料になる写真を撮ってきました。 (太田市の尾島町は、江戸の頃、弘前藩の飛び地だったというつながりで、弘前のねぷたがお祭りとしておこなわれるようになりました。) |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)高等部の授業で「民舞」を行っていた頃の荒馬踊りの衣装です。 行田養護学校(当時)には、中学部と高等部に「荒馬座」の準座員の先生が数名いたので、その先生方の指導で高等部の先生方が作った衣装になります。馬の顔の部分は木の板で、布はフープに取り付けてあります。男の先生方は、馬の顔の部分とフープ(樹脂製のパイプ)の制作を行い、女の先生方は、布の制作とフープを吊るひもの制作を行いました。 高等部の生徒が160名位いた頃でしたので、制作は結構大変でしたが、教員と生徒200名余りが運動会で踊る姿はなかなか壮観なものでした。高等部の影響を受けて、その後は小学部や中学部でも民舞の授業を取り入れていき、高等部から他校へ転勤していった先生方が、その任地の学校で民舞を行うということで、埼玉県の広範囲の養護学校(特別支援学校)に民舞の学習が広がっていったものです。 |

この「ミニ笛」は、防犯・防災用の笛の時計のベルトに装着出来るタイプのものです。 時計のベルトにくぼみがあるので、そこに貼り付けて使えるようになっていますが、全てのベルトがそうなっているわけではないので、どの時計のベルトにもつけられるものではありません。 また、アルミの管が非常に細いので、誰でも作れますというわけにはいかないのが難点ですが、こういった方法もありますということで載せました。アルミ管を笛にする際には、通常の三角形のやすりでは無理なので、精密工作用のヤスリ(ホームセンターで売っています。6種類くらいのヤスリが入っていてセットで600円位)を使っています。 |

夜間の地震等の災害時にがれきで体を挟まれたときには、ポケットにライトを入れていても取り出すことは困難になります。このライトはベルトで手首に巻けるので、ライトが点灯しやすくなっています。 自分の周囲を照らすだけでなく、救助者に居場所を知らせる時に役立つことでしょう。また、夜間に外出する際には、両手が荷物等でふさがっていても周囲を照らすことができるものです。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

体の不自由さを体験することで、障がいを理解する一助にするものです。 高等部にいたときに「学年の時間」だったか、「体の学習」(心臓・骨・血管)の公開授業を行ったことがあります。 保護者の方々や他学年の先生方も多数参加してくれて、生徒達が楽しく学習ができたいい授業ができました。 (学習時使い方) 骨の学習の中で「関節」の説明をする際に、もし関節がなかったら・・ということを生徒達に体験してもらおうと、当時は板とガムテープを使って、生徒や保護者の腕や脚を固定してコップをとるという活動を行ってもらいました。関節が曲がるから腕のコントロールができるということを理解するにはいいことでした。 知的障がいのあるお子さん達にも肢体不自由のお子さん達が抱える困難さを感じてもらいたいという思いも私の中にはありました。車イスの人が段差で困っているときに、そっと手を差し出せるような心を持った生徒達であって欲しいという思いです。この教具は、腕の関節部分や脚の膝の部分を固定する為のものです。板とガムテープでは服が汚れることもありますから、収納時にコンパクトになり、見た目もスッキリしたものにしてみました。写真の黄色い方が腕用で、青い方は脚用になります。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

音楽で使う歌詞の書いた模造紙等を下に引っ張って見やすくしてくれるものです。 音楽や総合の授業などで歌詞カードや資料になる模造紙を黒板に貼ると、丸めて置いた模造紙の端が反り返っていて見づらいことが多々あります。 ボタン状のマグネットやマグネットバーで模造紙を黒板やホワイトボードに固定すると、模造紙の端は黒板等からはみだして下の端は反り返ったままです。その問題を簡単に解決できるのが、この「模造紙をピンと張るバー」になります。 (使い方) このマグネットバーは、普段はマグネットバーとして利用し、上のような状態の時には模造紙の下側に挟んで使うことで模造紙がピンと張れた状態になる物です。 教材ではありませんが、あると何かと便利かもしれません。材料は、100円ショップのマグネットと工作用紙・強力両面テープ・ビニールテープだけです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)椅子としては、高さが4段階に替えられ、寝かせて使えばミニテーブルにもなる高さが変わる椅子です。 これは、30年位前だったと思いますが、「さくら・さくらんぼ保育園」の写真で子どもたちが使っている椅子を見て、それを参考にして子ども用に変えて作ったものです。子どもがけがをしないように、釘は全く使わずに組んで作っています。椅子のサイズは、利用するお子さんに合わせますので、縦・横・高さなどは、特に指定しません。 (材料)12㎜厚ベニヤ板(シナベニヤ)・床用ワックス・着色ニス・木工用ボンド |

上で紹介した椅子です。 上で紹介した椅子です。 椅子の置き方を変えることで座る高さが、4段階に変わっていきます。椅子の木の部分は、全て角を落として丸みをつけてあります。また、釘や木ネジは一切使用せず、板を組んで作ってあります。 |

私の前任校の熊谷特別支援学校(肢体不自由)で一緒だった先生からの依頼で作った、クッションチェア(お子さんが座るウレタン?でできている大きな椅子です。)用のキャスターボードです。 依頼をしてきたM先生は、特別支援学校から小学校に転勤したのですが、小学校には肢体不自由のお子さん用の教材・教具があまりないそうです。担当する肢体不自由のお子さんが、クッションチェアに座ったまま移動できるようにということで依頼がありました。 キャスターボードの周囲に壁を作り、クッションチェアずれたり落ちたりしないようにストッパー代わりにしてあるものです。これで教室からの移動が随分楽になったようです。 |

ブランコを取り付けているカラビナが簡単にはずれないようにするチューブです。 小学部のある建物の前には中庭があり、そこにブランコや滑り台・ジャングルジム等の固定遊具があります。ブランコ等のペンキ塗りがおこなわれた際に、ブランコをつり下げるチェーンと上の金具の部分との連結にカラビナが活用されることになりました。気になって調べてみると、カラビナの種類がピンをネジ式のリングで固定できるタイプではなく、下にリングをスライドさせるタイプであることがわかりました。 このタイプですと、子どもたちが指でリングリングを下げるとピンは外側に簡単にポンと開いてしまい、チェーンがそこから抜けてしまう可能性が高いことがわかりました。リングは小さなお子さんの力でも簡単に下げられるようなものなので、これが簡単には下げられないようにしたのが、このチューブです。チューブがあるだけで、子どもたちはリングを下げることはできなくなります。 (材料・道具)(作り方)100円ショップで売っているストレッチチューブ・ビニールテープ、はさみ ストレッチチューブを2~3㎝に切って、カラビナのピンとリングを覆ってしまい、その上からビニールテープを巻き付けるだけです。 |

オセロゲームを理解しやすくする4×4マスのオセロ盤です。 オセロゲームは、本来は8×8の64マスですが、特別支援学校の児童で初めてオセロを行うには、マスの数が多すぎます。マスの数が多いとどこにコマを置いていいいのか迷いますし、黒・白のコマで相手のコマを挟むと色が変わって自分のコマの色になるというルールを理解するのも難しくなります。 そこで4×4マスのオセロでルールを覚え、次は6×6マスのボードにして、最後に通常のオセロと同じ8×8マスにすることができれば、市販のオセロで遊ぶことができます。通常のオセロができるようになれば、家族と遊ぶこともできるようになるでしょう。4×4マスはオセロの出発点になるものです。 (※このお子さんは小学部の4年生でしたが、4×4から6×6マスのオセロができるようになり、数ヶ月後には家庭で普通のオセロゲームを家族と行えるまでになりました。連絡帳で、「おじいさん・おばあさんとよく遊んでいます。」と報告がありました。) (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

| 6×6のオセロ |

4×4マスの上で紹介したのオセロができるようになった児童の為に、次の段階である6×6マスにしたオセロです。 通常のオセロは8×8マスですが、6×6マスのオセロができるようになれば、8×8マスのオセロも可能になるでしょう。ここまでできるようになった段階で家庭に持って帰らせ、お父さんやお母さんやおじいちゃん・おばあちゃんと家族みんなでオセロゲームができればと考えています。家庭にオセロゲームがないようでしたら、私の方で8×8マスのオセロを作ってあげ、プレゼントする予定でいます。 木で作ることで耐久性がでますが、ここまでやるのが大変のようでしたら、厚紙でオセロを作るという選択肢を選ぶのもいいかなと思います。ただし、厚紙とはいえ紙ですから、折れ曲がったり破けたりするかもしれませんが・・・。 |

100円ショップの商品の台所用品のコーナーで売っていた調味料等を入れるポットを使った水鉄砲です。 これは別のおもちゃを作ろうとして買ってきたものですが、昔からマヨネーズの容器などを使った水鉄砲があるので、ふたに千枚通しで小さな穴をあけて水鉄砲にしたらどのくらい水が飛ぶか試したものです。ミニサイズなので容器の長さが9㎝しかありませんが、ぎゅっと容器を握ると10m近く水が飛んでいきます。 小さいお子さんなどは、遊んでいて興奮すると水鉄砲で友達を叩いてしまうようなことがありますが、この容器はとてもふにゃふにゃなので、仮にこれで叩かれても痛くありません。学校のプールで使ってもプラスチックの水鉄砲とは違い、踏んだりしてもけがをすることもないでしょう。水を入れるのも簡単なので、結構使える水鉄砲になるかもしれません。ある意味、ちょっと意外な発見でした。 ※この容器は小さいので、後日この容器の倍の大きさの調味料入れ(ダイソー)で試してみました。結果は、水が飛ぶ距離は殆ど同じでした。容器が大きいぶん、出せる水の量が多いというのがメリットです。 |

教材ではありませんが、休み時間などに子どもたちが楽しむおもちゃという存在になると思います。 息を強く吹きださないと風船は膨らみませんから、息を強く吹き出す(呼気のコントロール)という訓練的な要素はあります。風船が飛んでいくと「ピュー」と大きな音が出るので、単に風船を膨らませるという内容よりも、子どもたちにはやってみようという気持ちにさせてくれるやもしれません。 (材料・道具・作り方) 風船(100円ショップやトイザらス)、1円玉・500円玉 ①風船の首の部分が狭いものでしたら、1円玉でもOKです。今回使った風船は、首の部分が太めだったので、1円玉では下まですべり落ちてしまうので、やむを得ず500円玉を使っています。 ②写真のように風船の口から500円玉を横向きに入れます。 ③500円玉が首のところに留まっていることを確認します。OKなら、風船に空気を入れて膨らまします。 ④空気がたっぷり入ったら、風船を宙に投げるとくるくると飛びながら、「ピュー」と大きな音が出ます。 |

雨の日などに教室で遊べるもをということで作ったものです。水に浮く金魚すくい用の金魚です。 私のクラスの小低のお子さん達は、手指の巧緻性は特別すぐれているということもありませんが、はしは使えなくともスプーンはなんとか使えるお子さん達です。 魚釣りは腕や肩のコントロールが主になる活動ですが、こちらの金魚すくいは、お祭り気分でやっていく中で、トングの持ち方からスプーンの正しい持ち方へ進めたりすることをねらいとしています。 ただ、遊びに余り枠をはめすぎると大人の思惑ばかりが出てきてしまい、遊び本来の楽しさが後退してしまうので、学習というねらいは胸の奥にしまっておいて、子どもたちが楽しく金魚すくいをやってくれる姿をにこにこ笑って見ていようと思っています。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っているたれ入れ(金魚の形とビンのような形のものが計20個入っています。)・カラースプレー、新聞紙、 ※100円ショップで売っているカラースプレーは油性が主です。たれ入れに着色しても強くこすると色の膜がはがれますので、はがれたらその時はまた塗る必要があります。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)通常のコンパスでは描けない大きな円を描けるコンパスです。 通常のコンパスではせいぜい直径が30~40㎝位までの円しか描くことはできません。1m近い大きさの円を描きたい場合に、通常のコンパスでは大きな円を描くことはできませんが、このコンパスは木の板に穴を20個くらいあけ、左側の隅の穴に千枚通しや画鋲をさし、右側の穴にペンを差し込んでくるりと回して円を描くようにして使います。 劇の背景画や図工・美術の共同作品などで、意外とこのコンパスは使うことが多かったものです。 |

100円ショップのダイソーで売っている「柔らか定規」を使って作るコンパスです。半径1㎝~30㎝(直径2㎝~60㎝)までの円が描けるコンパスです。 (使い方) 0の目盛りの穴に画鋲等を差し込んで支点にし、後は1㎝単位で円を描くことができます。材料は、普通の定規のように硬いプラスチックではなくビニール状のものなので、支点になる穴やペンを差し込む穴は、きりや千枚通しで簡単に開けられます。 |

工作用紙で作った大きな円が描けるコンパスです。工作用紙ですから目盛りが入っているので、作るのが簡単になります。 劇の大道具作りや算数・数学の時計の学習、図工美術、廊下の装飾等で通常のコンパスでは描けない大きな円を描く必要に迫られることがあります。 以前作ったものは、細長い板に穴をあけたものでした。これは1本持っていると何かと重宝するものですが、木の板で作るのは、電動ドリルを使ったりして結構面倒です。その点工作用紙でしたら、目盛りが印刷されていますから〇㎝とすぐにわかるので、〇㎝ごとに穴をあけるのも簡単です。 紙ですので、はさみとセロテープと千枚通しかきりがあれば簡単に作れるのでお勧めです。今回のものは、直系が1m10㎝までの円が描けます。 |

クラスの生徒が想いを寄せている(?)友達にプレゼントを作るということで、以前私が作った織機でプレゼントにするマットを編んでいたところ、別の生徒もやりたいということになり、その生徒用に平織り機を久し振りに作ることになりました。 以前3台くらい作り教材室に置いておいたたはずなのですが、誰かが使っているのか小学部の教材室には1台しか見当たらなかったので、新規にやや長めのサイズのものを作ることにしました。(板に穴が開いていますが、この穴は織機の重さを少しでも軽くするために開けた穴です。) 段ボール板や箱でも作れますが、木で作った方が長持ちしますし、取り扱いがデリケートでなくてもいいのと作ること自体簡単なので・・。男の生徒さんから女の生徒さんへのプレゼント作りで始まった織物は、今度は女の生徒さんから先輩へのプレゼントへと言う具合に広がっていきそうです。休み時間を使って集中してやっています。 |

お楽しみ会などで使える教材です。ひもには子どもたちが喜ぶもの(お菓子など)を結んでおきますが、ひもの先に何もついていないものも勿論入っています。 子どもたちが6人ならば、ひもは12本は用意しておき、当たりが6本・はずれが6本としておきます。順番にひもを引く中で当たりの子はもう引く必要がないことから、ひもを引いたけれど当たらなかったお子さんでも、必ず当たりが引けるようになっています。 お楽しみ会での活用以外にも、工夫次第で特別活動の授業以外でも使えることでしょう。簡単に作りたい時は、段ボール箱に穴をあけて作れば簡単に同じようなものが作れるます。 (材料・道具、作り方)「0から始めるおもちゃつくり」のページをご覧ください。 |

車椅子に乗っている子どもたちが、散歩の際にまぶしくならないようにした車椅子用の日よけです。これを作った頃には、まだ世の中に車椅子用の日よけはありませんでした。 肢体不自由のお子さん達で障害の重いお子さんは、首の座りがよくないため車椅子に座ると顔(頭)が反り返ってしまいます。そのことを防ぐ関係で、車椅子をリクライニングして顔(頭)が正面を向くようにしたり、もっと傾けて頭がヘッドレストに乗るようにします。  そこで問題になるのは、日差しの強い時期になると天を仰ぐ状態で車椅子に座っている為、散歩や遠足などで外に出ると、非常にまぶしい思いを子どもたちにさせてしまうことです。 そこで問題になるのは、日差しの強い時期になると天を仰ぐ状態で車椅子に座っている為、散歩や遠足などで外に出ると、非常にまぶしい思いを子どもたちにさせてしまうことです。材料代もさほどかからずに、簡単にお母さん方の手でも作れる「車椅子用の日除け」があればいいのにと考えて作ったものです。費用は、蛍光の管・アクリル棒等を入れて1000円位です。日除けの部分がサンシェード(メッシュ)なので、お子さんの様子も見ることができます。 車椅子を押す大人が、日傘をさせばお子さんのまぶしさを避けられますが、その場合片手で車椅子を押すことになり、安全性が問題になってくると思います。作るのは簡単ですので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。(※「車イス用の日よけ2」のほうが改良版になります。) (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 「車椅子用の日除けⅠ」はコンパクトに折り畳むことが難しいので、その改良版が「車椅子用の日除けⅡ」になります。 「日除けⅠ」のほうはサンシェードを折り畳むことができず、パイプだけ畳める状態でしたが、この「日除けⅡ」のほうでは、サンシェードと蛍光パイプを取り付ける際に結ぶ針金をシェードの真ん中辺りの2カ所にするだけにし、サンシェード本来の8の字にくるっと回して折り畳むことが可能になったものです。 こちらのほうが、シェードの大きさが1/4位になりコンパクトになります。日除けの位置は、その時の状態(日の射す方向など)に応じてパイプ部分を曲げたり伸ばしたりすることで、簡単に調整できます。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)車椅子の日除けを蛍光の管(パイプ)ではなくて、ホームセンターの園芸コーナーで売っているビニールパイプを使った作ったものです。 蛍光のパイプが売っていない場合は、こちらの方法でも車椅子用の日除けは作れます。サンシェードは、ホームセンターの車用品の所に売っていますが、それらはほとんどが黒色なので、100円ショップで売っているもののほうが模様が付いていてきれいです。 (※サイズはちょっと小さくなります。) このサンシェードは、キティちゃんの柄が入ったものです。ビニールパイプは内径(パイプの穴の内側の大きさ・太さ)が6mm以上のものを使うと良いでしょう。内径が表示されていない場合は、外径(パイプの外側の太さ)が9mm以上のものになります。針金はやや太めのものを折り曲げて2本分挿入します。右の写真のようにパイプ部分を丸めることもできますが、使う際に伸ばすのが面倒になりますから、基本的には丸めないで使うようにします。 (材料)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)車椅子用の簡単な日除けは、車用の窓に貼るサンシェードを活用しています。サンシェードにはドアの窓に貼る通常のタイプ以外に、ワゴン車用の面積の大きいものがあります。このタイプは、通常のドアに貼るサンシェードの2.5~3倍くらいの大きさがあります。 今までの「日除け」よりも日陰を作ってくれる範囲が広いので、車椅子は勿論のこと、バギーなどのように座るとやや寝た状態になるものに有効かと思います。 通常のタイプに比べサンシェードの面積が広いため、全体がピンときれいに張らないのがやや格好悪いのですが・・。 ここで紹介したものは、「日除けⅠ」のような作りなので、折り畳むことはできませんが、「日除けⅡ」のようにすることも可能と思われます。「日除け」については、このロングタイプで終わりにするので、後は色々な方が工夫してみて頂ければと思います。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)足を乗せる部分の面積を広げて、子どもたちが体重計に乗りやすくした補助台です。 今ではデジタルで体重や体脂肪などを測れる最新式のデジタル式の体重計が、どこの学校の保健室にもあると思います。肢体不自由の学校には車椅子ごと乗れて測れるという優れた体重計も見られるようになってきました。 これは、30数年位前に使われていたその当時の普通の体重計です。子どもが乗る台の部分が狭かったため、知的障害の養護学校では恐がって台の上に乗れない子どもたちが今では驚くほど多かったのです。 そこで保健の先生から依頼を受けて作ったのが、つかまる部分があって、子どもたちが乗る台の部分の面積が広い体重計用の補助台です。これが保健室で使われるようになってからは、恐がって台の上に乗れない子が殆どいなくなり、最新式の体重計が学校で使われるまで活躍しました。時代が進んだために今では必要がなくなったものです。 (材料)12㎜厚ベニヤ板・丸棒・ボルトとナット・オイルステインまたは水性ニス(油性ニス) (作り方)体重計の台の部分より大きく台(箱状)を作ります。台の中は2枚の板を取り付けて、その2枚の板で体重計の台を挟むようにします。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 自閉症のお子さん達に上履きを脱ぐ場所を教える足形は、マットに足形を描いた物や足形だけのものがあります。ここで紹介するものは、劇の縄跳び(プラスチックと針金でできた特殊な縄)で子どもたちが同じ場所で両脚でジャンプすることができず、縄をまたいで前方向に出て行ってしまうことを防ぐねらいを持った足形です。 縄跳びを行うときに、「そこでジャンプ!」と声を掛けても前に出て行ってしまう子どもが多いので、場所を意識してもらう為のものです。両脚で足形の上でジャンプするので、足形(マット)が滑ってしまわないように滑り止めがついているわけです。劇の練習だけでなく体育の授業でも使い道が出てくると思われます。 (材料・道具)100円ショップで売っているデスク用のマットと滑り止め、木工用ボンド、ポスカか油性マジック、はさみ (作り方) デスク用のマットに足形をマジック等で描きます。デスク用のマットについている透明のビニールシートをカッターで切り取ります。(ついたままだと滑りやすいので・・。)デスク用のマットの大きさに滑り止めをはさみで切ります。木工用ボンドをマットの裏面全体に薄く塗り、マットと滑り止めを貼りつけます。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)校内の歯科検診の際に、担当する学年の子どもたちの検診を受けていたら、ドクターから「なかなか歯磨きだけでは、口の中の汚れはとれないから、こういうものを使うといいですよ。」と勧められた器具を参考にして、ホームセンターから見つけたものを組み合わせたものです。 普通に歯磨きをしてやった後に、左のびんに水を入れて、それで口の中に水をぴゅーっと入れます。右のじょうごとびんで、口から流れ出る水と汚れを受けます。これを使うようになってからは、いつも口内がきれいな状態です。おかあさんも歯医者さんできれいだとほめられるようになったと言ってました。こういうものは、ドクターのアドバイスを活かすことができ、すぐ用意もできるので試してみる価値があるものと思います。 (材料)ホームセンターに売っている油さし・透明のプラスチックびん・じょうご |

コリントゲームの1・2は、学習グループのT先生の依頼で作ったもので、数の合成・分解の学習で使う目的のものです。コリントゲームの1・2を作っているうちに、本来の遊びの為のコリントゲームを作りたくなり、作ったものがこの「3」になります。  玉は打ち出す方式にすると、手前に引いた時に机等の台にぶつかりやすいのと以前にそういった形のものは作ったので、私が子どもの時に遊んだ棒で玉を押し出す形のものに今回はしました。 台の表面に穴を開けることで玉が下の段に消えるようにして、玉を押し出す時に楽しみが増すようにしました。休み時間にクラスや学年の子どもたちが遊んでくれたらと考えています。 (※クラスの生徒や隣のクラスの生徒、国語・数学学習グループの生徒達が休み時間にやってきて遊んでいました。) |

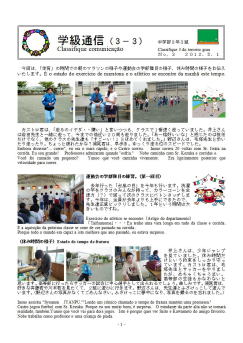

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)外国人の保護者でもわかりやすいようにした学級通信です。外国の方がわかりやすいと言うことは、保護者全てにわかりやすいということにつながります。 学年通信や学級通信は、学習の予定や行事での生徒さんの様子などを各家庭にわかりやすく伝えるものですが、外国籍の児童生徒さんがいる場合は、日本語だけの紙面ではその子の保護者に何も伝わらないということになってしまいます。 日本語の後に外国籍のお子さんの母国語の文章を載せることと写真を多く載せることで、日本語のわからない保護者にも見てわかる・読んでわかる通信に変える必要があります。 多忙で仕事に追われる教員にとっては、通常の通信を頻繁に作ること自体がしんどくなっている毎日ですが、日本語がわからない保護者にとって、お子さんが学校でどうしているのか心配していることを考えれば、安心を届けるためにがんばれるのではないでしょうか。自分がその保護者であったらと考えることは、先生方には必要なことだと思います。 外国の方がわかりやすい通信は、他の保護者の方々にも字の読めない児童生徒にとってもわかりやすい通信になっているはずです。 学校では予算が少なくなっている時代ですので、印刷も白黒のみというところが多いと思います。カラーの写真を多く載せることでわかりやすくするためには、自腹で印刷するのも仕方がないという時代になってきたのでしょうか・・。 |

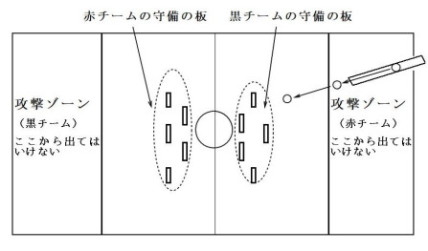

ルールは本物のサッカーと同じ、ストローでキック?するサッカーするゲームです。 (遊び方) 1対1、2対2,3対3という具合に選手を出してやります。ストローでボールのどの部分を吹けばカーブが出るか・早くボールが動くかと色々テクニックも考えられるので、結構奥の深いゲームになりそうです。 反則は、相手のストローを邪魔したり、体がぶつかったりした場合は、そこから相手ボールでキック。悪質な反則の場合は、退場になります。 また、通常のサッカーのようにゴールラインやサイドラインを割った場合は、板の上にボールを乗せてコーナーキックやスローインになります。ベニヤ板で作るピッチは、あるとより雰囲気を盛り上げますが、できればベニヤ板ではなくビニールシートのようなものを使えば、くるくると巻いて片付けられるのでいいかもしれません。 |

テーブルクロスのサッカー場 テーブルクロスのサッカー場(この教材・教具の特徴) ベニヤ板のサッカー場ですと収納や持ち運びがしずらいので、ベニヤ板の代わりにくるくると丸めて片づけられるテーブルクロスと白のビニールテープを使ったものです。テーブルクロスは130㎝幅で10㎝(長さ)ごとに140円でした。130㎝×50㎝で、700円位です。 ベニヤ板と違い丸められること・軽いことが利点ですが、右の写真のように折ってしまうと、そこが広げたときに段になることがあるので要注意です。 |

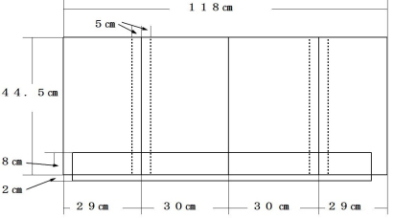

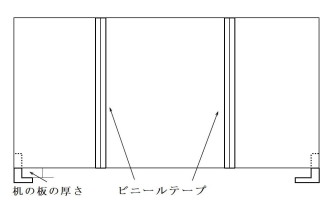

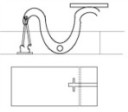

机の上に乗せる机上用のブースです。厚画用紙と両面テープとマジックテープと大きな洗濯ばさみだけで作れるので、費用は300円位で済みます。 使わないときには折りたため、マジックテープがついているのでばらばらになるようなこともありません。教室にいくつか置いてあっても収納場所を取らないのが何よりもいい点です。  机にこのブースを取り付けるときは、左から2番目の写真のように、ブースの裏側に出ている2㎝幅の厚画用紙の部分を大きな洗濯ばさみで机と共にはさむだけです。 机にこのブースを取り付けるときは、左から2番目の写真のように、ブースの裏側に出ている2㎝幅の厚画用紙の部分を大きな洗濯ばさみで机と共にはさむだけです。ダイソーで売っている厚画用紙・マジックテープ・両面テープ・大きめの洗濯ばさみ、はさみ、定規、ペン ①左の図の左右にある5㎝幅の縦のところは、5㎝×44.5㎝の厚画用紙を両面テープで貼って補強するのと、3枚の厚画用紙を貼り合わせるために使います。 ②下側の2㎝幅(上側の8㎝幅)の厚画用紙も補強と洗濯ばさみで机にとめるためのものになります。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)学習により集中しやすくする為の机上のブースです。 市販品は1枚4000円ほどしますが、自作であれば400円位で作ることができます。 学校の予算がないから購入できないけれど、必要なお子さんに使わせたいときに使えると思います。材料と道具は、ダイソーで売っているPP板(PPシート)とハサミと布ガムテープだけです。 上の折りたためるブースとの違いは、上のブースは2㎝幅の下側の厚画用紙と大きな洗濯ばさみで固定するのに対し、こちらは下側・手前側にある机に引っかけるL字型の形がついていることです。 |

室内での遊びで、洗濯ばさみやクリップを挟んで立ててた紙皿やカラーボードの的を当てて倒す的当て機です。 棒を立てて弓のように使うと反動で手元までリングが戻ってくることがあるので、これは横に倒したような状態で使います。車イスのお子さん達でしたら、車イスのサイドの腕を乗せる部分に棒をひも等で固定し、リングに指を引っかけて引っ張ってはなすように使います。 簡単バージョンは、割り箸に空き缶のプルトップを輪ゴムで取り付ければ同じように使えますが、プルトップの穴は小さいので、こちらのように100円ショップで売っているカーテン用の輪っかの商品の方が、大・中・小とサイズもあり、リングの色も豊富なのでお勧めです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)これは熊谷特別支援学校のドリーム祭(文化祭)のゲーム・コーナー用に作ったものです。 子どもたちとの話し合いから、「輪投げがやりたい!」という希望が出たので、手で輪投げの輪を投げられない子でも楽しめる輪投げ(的当て)を考えました。しかし、実際の問題として、的を狙って輪を入れるというのは、肢体不自由の子どもたちにはかなり困難なので、誰でもが楽しみやすい「的当て」に話し合って変更しました。 円盤は手で投げられる子は手で投げるようにし、手の動きが不自由な子は、この的当て機で的当てにチャレンジできるようにしました。誰でもができるようにするため、手で軽く押すことや手を目的の場所に持っていくことができれば(介助されてでも)、輪が打ち出されるようにしました。使い方は前の箱にダンボールの円盤を差し込み、箱を手前に引いて右写真のネック部分に引っかける。後はスイッチ部分を手で押さえると箱が前に飛び出すわけです。 (※この的当て機は、円盤を入れる箱を木の板で作ったため、発射すると「バーン」ともの凄い音がします。大人でもびっくりするくらいの大きな音が出るため、文化祭で使った後はお蔵入りになりました。箱の強度がある硬質のプラスチック製の箱等に変えると良かったかもしれません。)   (材料)ベニヤ板(9㎜厚)・ベニヤ板(20㎜厚)・輪ゴム(太いタイプ)・ベニヤ板(5㎜厚)・ステンレス管・・ボルトナット・L字金具・ダンボール (材料)ベニヤ板(9㎜厚)・ベニヤ板(20㎜厚)・輪ゴム(太いタイプ)・ベニヤ板(5㎜厚)・ステンレス管・・ボルトナット・L字金具・ダンボール(作り方)発射台に当たる箱状の台を作る。輪を入れるボックスは輪の半分が外に出るサイズにする。箱にはゴムベルトを付けて、それを手前に引くことで輪を打ち出すようにする。スイッチにあたる部分は、写真のようにし押すことで箱についたゴムベルトのストッパーがはずれるようにする。(形状等は写真を参考に)箱に入れる円盤は、ダンボールを丸く切って3枚~4枚重ねて接着して作ります。 |

トランプやカード取りで手を伸ばせない子用の私の手です。 私が障がいのあるお子さん達を見てきた経験では、そこまでの状態のお子さんはいませんでしたが、人との関わりがとても下手なお子さんやコミュニケーションの下手なお子さん・触れる触れられることに過敏に反応してしまうお子さんの達の中には、カルタ取りやトランプや各種の学習カードとりで手を伸ばせないようなお子さんもいるようです。 (使い方) この教材は、そんなお子さんの手の代わりになる教材・教具ですが、そういった問題のないお子さん達でも、いつもとは違うカルタ取りができるのではないでしょうか・・。手を伸ばして目的物に触れる・とるよりも手の先にあるものををうまくコントロールして目的のものに触れる・とるでは感覚がかなりちがうかもしれません。遊び感覚で使っていくとおもしろいかもしれませんね。難点なのは紙には吸盤がつきにくいところです。トランプ(プラスチック)やパウチしてあるカードなら、ある程度重くてもピタッとくっつきます。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作りの4」をご覧ください。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)教室で1人でパソコンのゲームをしている子に、友達を意識しコミュニケーションをとりつつ楽しく遊べるものはないかと考えた遊具です。 通常のスマートボールは1人で遊ぶものなので、2人用にするため、そしてわいわい話しながら遊べるように、台の真ん中に仕切のないスマートボールにしてみました。 2人用にすると言っても、単に台の真ん中に仕切をつけるだけでは、子ども同士のやりとりは生まれないと考え、力加減をしながらビー玉を打ち出さないと、自分の発射したビー玉が相手の陣地に行ってしまうようにしました。文化祭の学年企画の「ゲームコーナー」で使った後は、寮生のいる寄宿舎にあげる予定です。 (遊び方) ビー玉を打ち出して、最初に自陣の穴の全てにビー玉を入れた方の勝ち。(時間がかかるようなら、最初にビー玉を5個入れた方の勝ちなど、ルールは自由に変えます。) この台は、真ん中に仕切り板がないので、ある程度ビー玉の勢いをコントロールしないと、自分のビー玉が相手の陣地に飛び込んで、相手を利することになってしまいます。また、それがおもしろい点です。  (作り方) (作り方)9㎜厚のベニヤ板にサンダーをかける。(他の木材も全てサンダーを掛けて表面を滑らかにするとともに、角を落として丸みをつける。)丸棒(パチンコ台の釘に当たる)を3㎝に切ったものを釘穴の数だけ用意する。頭の部分はサンダーで丸みをつけ、子どもがけがをしない配慮をおこなう。 丸棒を穴をあけて差し込みましたが、単にボンドで接着するほうのが楽なので、そちらの方法のほうが良いと思います。回転する羽付きのところは、穴のあいた丸棒に糸のこで羽根が刺さるように切り込み四方に入れる。羽根はアクリル板を2㎝×2㎝で作って、ボンドを入れて差し込む。打ち出されたボールが回るように台の上部の左右に半円形の板を作ってボンドでつける。台に丸棒(釘替わり)の為の穴をドリルであける。丸棒はボンドで接着する。ビー玉が入る穴は、直径3センチで、くりこぎりで穴をあける。ビー玉を発射するところはバネでは弱いので、太めのゴム輪を用意して作る。 (材料) 9㎜厚ベニヤ板(90㎝×60㎝)、丸棒(直径1㎝。釘替わりの棒の長さは3㎝。ボールを打ち出す棒は30㎝)、板材、真ん中に穴があいている丸棒、アクリル板、水性ペンキ、ビー玉、輪ゴム(または、針金で作ったバネ)、ボンド、釘、角材 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)古くなった積み木に色を塗ったものになります。 クラス(小学部の2年生)のお子さんで、積み木が好きなお子さんがいます。学級に置いてある積み木は、年期が入っていてもう10年以上はたっているようなかなり古いもので、色が塗ってあるものではありません。 自然な木の色と感触は幼いお子さん達にはいいものです。私も息子達が幼い頃には、そういった木の玩具を与えていました。外国製が多くて値段も高かったことを思いだします。 今回わざわざ木に色を塗ったのは、クラスのお子さんが積み木の中に唯一ある赤い球の木を使って、四角の木でどうやら車らしきものを作った上にその赤い球を置き、「救急車!」と見立てていたことが、色つきの積み木があってもいいのではと思った理由です。見立てができるお子さんなので、カラフルな積み木を与えることで積み木の世界がもう一段広がるかもしれません。 また、木の材質が柔らかなものが多いので、お子さん達が使うには硬いものよりは安全性が高いでしょう。ペンキに関しては、積み木を口に持って行くお子さんはいないので、大丈夫かなと思っています。 (※大きなホームセンターでは、外国製の口の中に入れても無害のペンキも売っていますが、水性ペンキの2~3倍の値段がします。水性ペンキではありませんが、アクリル絵の具は光沢があってきれいなので、アクリル絵の具で色をつけるのもいいと思います。) |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)100円ショップダイソーで売っているまな板に木ネジをを入れ、木ネジと木ネジの間に凧糸を通した簡単な織機です。板に錐で穴をあけ木ネジを入れるだけですから、誰でも作れます。 中学部のお子さん達は、休み時間を使って毛糸を織っていました。初めは一人のお子さん用に作ったものでしたが、その男の子が毎日やっているのを見た男子生徒・女子生徒から自分もやりたいということで、5~6台は作ったものです。 それぞれのお子さんが学校の休み時間だけでなく家庭でもやりたいと言うことで家に持って帰ってやっていました。毛糸が途中で足りなくなったときに、毛糸と毛糸を結ぶのが難しいお子さん達でしたので、その辺はお母さん方にお願いしました。 |

パソコンをプロジェクターにつなげて絵本の一部を投影して、みんなでウォーリを探すというものです。 絵本「ウォーリーをさがせ」は、子どもにも大人にも人気のある絵本ですが、小学部のお子さんたちには、その絵の細かさのために、根気よくウォーリーをさがし続けることは難しいものです。 ただ、小学部のお子さんでも興味のあるものに対しては、集中して根気よく取り組めるお子さんがいます。 (学習時の使い方) プロジェクターで画像を投影して、クラスのみんなでウォーリーをさがしたり、トリミングして見つける範囲が少なくなったプリントやプロジェクター用の写真データを用意すれば、小学部のお子さんたちでもウォーリーを探すことができます。 注意深く観察し集中して目的のものを探す課題として取り組める学習として活用しているものです。 (材料・道具)(作り方) 絵本「ウォーリーをさがせ」をデジカメで撮り、画像ソフトでコントラスト等を修正してから、トリミングします。トリミングしたものをプリンターで印刷してプリントにし、子どもに探させるか、パソコンにある画像のデータをプロジェクターに映し出してクラスのみんなでウォーリーをさがすようにします。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)上の「ウォーリーをさがせ」の続編というか、もっと子どもたちになじみのあるドラえもんを使った「ドラえもんをさがせ」です。ウォーリーをさがせの絵本の写真データにドラえもんの絵の写真を入れて作ります。 (学習時の使い方) ウォーリーの時と同じようにドラえもんの棒を作って、それでドラえもんを指します。ウォーリーよりもなじみがあるので、知的障害の重いお子さんでも探すことができるようになりました。 これでクラス全員が同じように学習できます。ドラえもんはもちろんのこと、アンパンマンも人気があるので使えそうです。 |