『音 楽』 ![]()

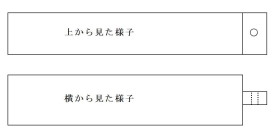

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)この楽器(スリットボックス)は、太鼓を叩く感覚で大太鼓のばちでドンドン叩くと、叩く場所によって音が変わったり(ドンドン、ポーンポーン、コーン等の音色が出ます。手で叩いても音が出ます。)、 座ったり寝ころんだりして叩くと体にビンビンと振動が伝わってくるものです。 音階はありませんが、「叩く・音が出る・振動が体に響く」ことを子どもたちに楽しんでもらうものになります。 (学習時の使い方) 音楽の授業では、子どもたちが好きなようにスリットボックスを手やバチで叩いて、叩く場所ごとに違う音が出ることを楽しむようにします。振動を体で感じるのも良いでしょう。 自立活動では、児童をスリットBOXに座らせたり寝かしてから、教員が大太鼓のばちで側面を叩くようにします。叩く場所を変えることで音も変わりますから、音や振動に対してどう子どもたちの表情が変化するか見ながら、叩く強さを替えたり叩く場所を変えていきます。 私が作ったものは、校内で行われた福祉機器展で見たものを再現したものです。この楽器の価格は20万円ということで、見学していた先生方や保護者のお母さん方からため息が漏れたものですが、お母さん方から「学校にあったらいいのに・・」「欲しいよねえ」との声があがったものです。『学校では、そんなに高いものは買えないですよ。』とお話しすると、「毛塚先生作れますか?」と聞かれたので、子どもたちが喜ぶのならばと制作したものです。学習グループの「音探し(音遊び)」の授業で使いました。私のグループの授業が終わったら、希望するグループに貸し出す予定です。 (材料・道具) 縦45㎝×横91㎝の20mm厚の集成材(製品の方は楓で30㎜位)、刷毛、床用ワックス、L字の金具、木ねじ、電動サンダー、電動ジグソー、電動丸のこ、木工ボンド、とのこ(ウッドパテSタモ白) (作り方) ※「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 材料は、木の板やL字金具で計1万3000円位です。(業者さんからOKを取って写真を撮りましたが、さすがに寸法まで採るのはずうずうしいかなと思い、寸法は自分で材料の板と写真から考えたものです。) |

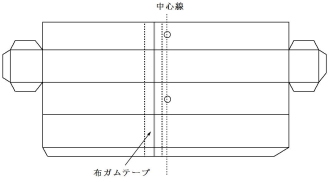

波の音を作り出すオーシャンドラムです。 波の音を作るのは、昔はどこの家庭にもあった柳行李(やなぎごおり)に大豆を入れて左右に振るようにして作っていましたが、柳行李(やなぎごおり)自体がもうなかなか手に入りませんから、100円ショップで簡単に手に入り安くて、すぐに作れるオーシャンドラムを作りました。材料は、水切り籠2個と布ガムテープと小豆だけです。 (学習時の使い方) 音楽の授業や遊びの指導の場面等で使える教材です。知的の特別支援学校用ですので、お子さん達が小豆を口に入れてしまわないように、水切りかご2個で蓋がついたような形にしています。中の小豆がでてしまう心配がないので、子どもたちに波の音を出すのを任せても良いでしょう。授業でどう使うかは、先生次第でしょうか・・。 (材料・道具)(作り方)「0からはじめる教材作り4」のページをご覧ください。 |

こちらのオーシャンドラムは、肢体不自由の支援学校時代に仲良かった同僚のE先生が作ったものです。段ボール板とガムテープで作られています。感触遊びの授業用に作られたもので、大豆の感触を楽しみながら波の音も同時に楽しめるようにしてあります。 上のオーシャンドラムとは違い、感触遊びができるように蓋はついていません。子ども達が感触と同時に波のような音が楽しめるいい教材です。教材を作る上で、できるだけ材料代がかからないで簡単に作れるという点もいいですね。 蓋がないということで、音の正体が子どもたちにわかりやすいのも良い点です。 |

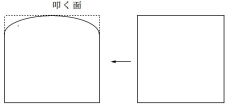

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)絵本の読み聞かせや紙芝居などを見せるときに、これを叩いて「はじまり、はじまり!」と使う拍子木です。 作業班の作品作りを行っている際に角材が少し残ったので、拍子木を作ることにしました。 前の学校で小学部にいた頃、絵本の読み聞かせを行うときに、学校にあった拍子木をカンカンと叩いて「お話しのはじまりはじまりー」とやっていたことを思いだしたこともあります。 (学習時の使い方) 音楽の授業では、リズムを取る時に使えるかもしれません。リズムを取るだけでなく、単純に音を出して楽しむという使い方でしたら、小低辺りで楽器のように使えるでしょう。 (作り方) 角材を2本用意すれば終わりというようなものですが、先日テレビで下町の職人さんの拍子木作りを見ることがあり、拍子木は四角ではなくて叩く面は丸みを帯びるように作ってあることを知りました。木の平らな面同士で叩くよりも、丸みを帯びている面同士で叩く方が澄んだ音になります。さすが下町の職人さんは違いますね。 木の材質はなるべくは硬い木のほうがいいのですが、木材の専門店に行かないとなかなか手に入らないので、手元にある栂でやってみたものです。 |

通常の拍子木だと、叩く際に木と木をうまく叩いて音が出せないとか、拍子木を握っている手の指を誤って叩いてしまうなど、拍子木を使うことがが上手くいかないようなお子さん達でも使うことができる拍子木です。 (学習時の使い方) 拍子木についている握る部分を持って両手を合わせるだけなので、誰が叩いても同じように音が出せますし、指を叩いてしまうようなこともありません。音楽の授業では、リズムを取る時などに使えるかもしれません。 上の通常の形の拍子木もそうですが、一度作ってしまえば10年位は使えますから、音楽や国語の絵本の読み聞かせ紙芝居等、使える機会がけっこうある教材になります。 (材料・道具)(作り方)「0からはじめる教材作り4」のページをご覧ください。 |

カスタネットに吸盤がついた教材です。吸盤がついていますからテーブルや机や黒板・ホワイトボードなどの平らな面ならどこでも貼り付けることができます。 (学習時の使い方) 片手にカスタネットを持って利き手で叩くことが難しいようなお子さんでも、テーブルや机にカスタネットを貼り付けることで両手を使わなくても利き手のみでもカスタネットを叩けます。 肢体不自由のお子さんの場合なら、その子が一番手を動かしやすい場所に貼ることで叩くことが楽になるでしょう。 (材料)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)真鍮の管で作ったチャイムです。手でなでるようにすればいい音を奏でてくれます。 学校にはウインドチャイムという楽器がありますが、ポールがついていて高さがあるので、肢体不自由の子どもたちが床に座わったり寝ている状態で手を伸ばすのが難しい面もあります。 また、チャイムについた管の糸がすぐ切れてしまうので、ちょっと乱暴に子どもたちが扱うと簡単に糸が切れてしまいます。そこで、寝たきりの状態のお子さんでも使いやすいように、床面に置いて使えるチャイムを作ることにしました。 このチャイムは台に付けて床で使うだけでなく、台からはずして楽器のように手で持って使うこともできます。それから、なんと言っても学校の備品ではありませんので、多少子どもたちが乱暴に扱っても、先生方がびびらないですむことです。「使わせたいけれど、壊されたら困るなあ・・。」というのが本音?なので、安心してどんどん使わせることができます。今回は、取り外しても使えるようにと考えましたが、そうしないのであれば、金属のパイプ等で曲がったものがあれば、それに直接真鍮の管を吊り下げる方法でもいいかもしれません。 (材料・道具)  12㎜厚のシナベニヤ板、20㎜厚のベニヤ板、真鍮の管、釣り糸、電動やすり・電動丸鋸・電動ドリル・はさみ・水性ペンキ・刷毛 12㎜厚のシナベニヤ板、20㎜厚のベニヤ板、真鍮の管、釣り糸、電動やすり・電動丸鋸・電動ドリル・はさみ・水性ペンキ・刷毛(作り方) 真鍮の管を1㎝ずつ短くしたものを22本用意します。(真鍮の管は電動糸鋸で切り、布やすりで切断部分を磨きます。穴あけは、管にドリルの刃を当てると管が潰れやすいので、管の中に丸棒を入れて穴開けをすると管が潰れづらいです。12㎜厚のシナベニヤ板のほうが真鍮の管を吊り下げる方になるので、写真のような形に電動糸鋸か電動ジグソー・糸鋸等で切り抜きます。台の部分は、真鍮の管を吊り下げる板が差し込めるように穴をあけます。この穴にボルトナットを入れてつなげるようにします。真鍮の管を吊り下げる板が横からの力で折れてしまわないように、差し込む部分を別の板で補強しておます。 |

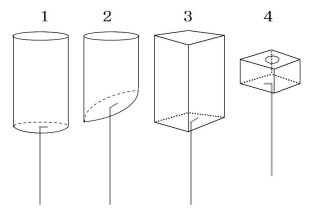

箱や筒を揺らすことでバネから振動が伝わり、箱や筒の中の空気を揺らして音を出す楽器です。 本物は大きな筒でできていますが、なかなかそういったものは身近にないので、紙で制作しています。 形は、箱や紙筒を使っています。ダイソーで樹脂製のものを見ますが、樹脂製のものを使う場合は硬めのものが良いでしょう。柔らかいものの方は、音が余り出ません。ただ、硬めの樹脂製品はノコギリ(クラフトノコ)で底側を切断しようとするとバリっとヒビが広がってしまう恐れがあります。  (材料・道具・作り方) (材料・道具・作り方)紙筒、厚紙、画用紙、スチールの針金(太さ1.2mm ダイソー)、紙の箱(ダイソー)、万能ハサミ、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、丸棒、工作用のクラフトノコ(ない場合は、ノコギリ)、千枚通し、布ガムテープ、円切りのカッター ①左の写真のものは、ダイソーで売っていた紙の箱を使っています。左から2番目の箱は、厚紙を2枚重ねして作った箱になります。右の紙の筒は、ホームセンターで購入。 ②針金を丸棒に巻いてバネを作ります。バネの長さは40~50㎝位。 ※箱型の場合は、そのままではバネを揺らしても余り音が出ません。画用紙に穴を開けたものを蓋になるようにボンドで固定すると、バネを揺らしたときに音が大きくなります。 ※紙筒の場合は、画用紙を丸く切って底にします。中心に千枚通しで穴を開けます。バネを差し込んで布ガムテープを貼り、穴のところに速乾ボンドを塗って固定します。丸く切った画用紙を紙筒に速乾ボンドで貼り付けます。 ④箱や紙筒は、ぐるぐる円を描くように増すのではなく、左右に振るようにすると音が出しやすいです。 |

糸で吊した紙の筒を木の鉢絵叩く太鼓です。(紙筒の一方には厚画用紙で蓋を貼り付けています。) ※紙筒は、ホームセンターで売っているものと障子紙の紙筒を使いました。ホームセンターで売っている方は、紙筒の紙の厚みがあるためか、「コンコン」という感じの音にしかなりません。障子紙の紙筒の方は、紙の厚さがあまりないので「ポーンポーン」という軽い音がします。期待していたような音が出ないことから、わざわざ作るほどではないなあというのが結論です。 もし作るのであれば、紙筒の紙の厚みが薄いものを使うと良いでしょう。 |

空き缶を太鼓のように叩く空き缶太鼓です。 (学習時の使い方) 大きさの違う空き缶(お菓子の入っていた缶やホームセンターやダイソーで売っている金属の缶)を台の穴の上にのせた楽器になります。子ども達が好きなようにスティック等で叩いて遊びます。 (作り方) 空き缶を乗せる板は2枚重ねで、下の穴は上の缶を入れる穴よりも穴が小さくなっています。こうすることで音が抜けやすく、空き缶が下に抜けないようになるようにしています。また、空き缶を置いてある台の部分は手前側に傾斜していて、お子さん達が座った状態で空き缶を叩きやすくなっています。音の方は、空き缶ですのでそれなりにという感じです。詳しくは、下のリンク先で。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

弓のようになっている弦楽器になります。 (学習時の使い方) 握り手の部分は細い板が割れないように上と下側に板を張り付けて補強してあります。糸は凧糸で、握り手の手前側の短い方はボーンという低い音・外側の長い方はピーンと高い音が出ます。 弓を持つようにして凧糸の弦を弾いたり、弓の端の片方を床に当て、別の片方を握るようにして使うようにします。音階のようなものはないので、単純に弦をひいて放して出る音を楽しむ楽器です。 |

アルミの丸棒を使ったチャイムです。(穴のあいた管ではありません。)木製のバチで叩いて音を楽しむものになります。 (作り方) アルミの棒の長さが違うので、叩くと「チーン」「キーン」と違った音が鳴ります。アルミの棒はホームセンターに売っています。ここで使ったアルミの棒は直径が15㎜のものです。 アルミの棒は電動ジグソー(アルミ用のブレード)で切って、アルミの針金で縛った状態で宙に浮くようにしてあります。板(土台)から浮いていないといい音はでません。 |

取っ手をつかんでぐるぐる円盤状の箱を回すことで、「ザー・ザー・ザー」と波のような音を連続して出すものです。音楽の授業で使えるかというとちょっとどうかな? 商店街の福引きの道具みたいな感じです。材料は、100円ショップダイソーで売っている丸い形の箱・辛子を入れる容器・厚紙・工作用紙・両面テープ・ポップコーン用のトウモロコシの実だけです。 台の安定が悪いので、台の箱を上から手で抑ええながら取っ手を回さなければならないのが難点ですが、お子さん達でもその辺は大丈夫でしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)スプーンやフォークを糸で吊して、スプーン等の金属の物や堅い木の棒などで吊したスプーンやフォークを叩いて、「キーン」・「チーン」という音を出す楽器(?)です。 こんな風にしても良い音が出るんだという驚きと、その音を楽しむというものになります。 (作り方) 紙コップの底に千枚通しやきりで穴をあけて糸を通し、上の写真の左から2・3番目のように、楊枝を結んでからガムテープで楊枝を固定します。下にたれた糸にスプーンやフォークを結びつければこの楽器になります。紙コップがスピーカーのような役割をしますから、音が大きくなるのと同時に音の余韻が長く聞こえるようになります。 楽器というには音階も何もないのですが、「キーン」・「チーン」という音が長く響いて聞こえるのは新鮮です。 |

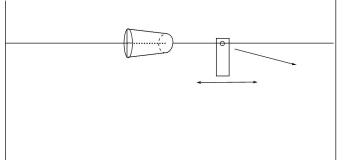

空中に張られた糸と紙コップで音を生み出すものになります。 (学習時の使い方) 糸は数mの長さにして両端を柱等に固定します。柱や樹等の固定するものがない場合は、糸の片方の端を柱等に固定し、反対側は教員が持つか糸の両端を教員か子どもたちに持ってもらうようにします。 音を出すときは爪をたてて糸をしごくようにすると「ギュイーン」と音が出ます。糸をしごくことが難しいお子さんの場合は、左の図のように厚画用紙を5~6枚重ねてパンチで穴をあけた板を糸に通しておき、その板を左右に動かすか下側に引っ張るようにすれば、糸をしごいたときと同じように音が出ます。 (作り方) 紙コップの底に千枚通しで穴を開け、そこに細いたこ糸を通し、糸がぶらぶらしないように十字の紙(工作用紙)をコップの口側に貼って、糸を通して固定します。 |

作り方は上の楽器と同じですが、紙コップを2個にしたのと糸をたこ糸ではなくて普通の糸にした点が違います。糸ついては、子どもたちが乱暴に使っても切れないようにと上の楽器では細いたこ糸にしましたが、こちらは普通の糸を使いました。 (学習時の使い方) 実際に糸を指で弾いてみたりしごいてみても、普通の糸でもそう簡単には切れないことがわかりました。また、普通の糸の方が音(振動)の伝わりが良いのか、音がクリアに響く感じがします。紙コップが2個になったことついては、私自身が余り耳の聞こえが良い方ではないので、紙コップ1個との差はさほど感じられませんでした。 耳のいい人であれば違いを聞き取れるかもしれませんが・・。 糸が普通の糸でも大丈夫ということがわかったので、特別支援学校や特別支援学級でも普通の糸を使って作る方をお勧めします。 |

上の「紙コップの楽器1・2」は糸を長く使い、その糸に振動を与えることで音が出るようにしています。 使い方は「3:」でも同じですが、こちらは糸の長さを短くすることで、場所のスペースを取らないようにしたものです。 「1・2」と違って糸の長さが短いので、振動を与えても音が出ません。糸についているリングの近くの糸を弾くことで音が出ますが、「1・2」と比べると物足りない感じです。 (使い方) 糸の端についている厚紙を足で踏み、リングを持って引っ張ります。糸はピンと張った時とゆるめに張った時で音の高さが変わります。糸は指を引っかけて弾くようにして音を出します。 |

ステンレスのボウルにMDF材の天板をつけたギター(?)になります。 ギターの弦を弾くだけですから音は余り変わりません。問題なのは、弦をしっかり張り続けるのが難しいところです。時間が経つとどうしても弦が緩んでいくので、今回はフックにとめましたが、木ネジに弦を絡めて回して固定したほうがしっかり張れたかもしれません。少々アイデア倒れな面が出てしまった感じでしょうか。 |

ラップの紙芯(紙の筒)の長さを4~5㎝ずつ短くしたものです。手のひらにポンと当てて音を出すようにします。 長さが違うので音が少し違ってきます。余り大きな音が出ないのが欠点ですが、小低のお子さん達が音を出して遊ぶにはいいかもしれません。小太鼓用のばちがあれば、それで紙筒を叩いても良いでしょう。 音を大きくできないかと紙筒の先に紙コップをつけてみましたが、音の大きさはほとんど変わりがありませんでした。 |

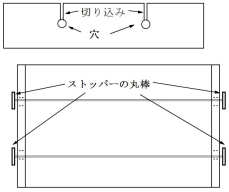

箱の中に丸棒が入っています。側板と側板の間を貫く感じです。その丸棒を手で握って箱を持ち、箱の側面や天板などを手で叩いて音を出すようにします。カホンの携帯版(?)のような感じでしょうか・・・。 アフリカの楽器でちょっと形は違いますが、このような楽器があるみたいです。 |

名前は「ウッドベース」ですが、木の箱に穴が開いている楽器の「カホン」の一種です。通常のカホンとは違い穴に可動式の蓋がついているので、穴の大きさを変えられるものです。 板にあけた穴が小さかったためか、穴を徐々にふさいでも音の変化は少ないものになってしまいました。音の変化がすぐにわかるようするには、この穴の大きさ(52㎜)の倍位は必要かもしれません。板の方は左右の側板と他の側板とは板の厚さを変えて音が変化するようにしてあります。 全体的には、もっと薄い板のほうが良かった気がするものです。(この時の板の厚さは15㎜ですが、9㎜位のほうが良かったように思えます。) |

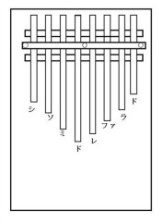

箱に固定してある樹脂製のスプーンの柄を指で弾くことで音を出す楽器になります。 スプーンの柄の長さは少しずつ違うように箱に固定してあるので、向かって左から「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ド」と違いを楽しめるようにしてあります。音階がついているので曲を弾くことも可能です。 (学習時の使い方) 曲を演奏したり指で柄を弾くことで出る音の変化を楽しんだりします。スプーンが振動して出る音に興味を持ち、自分から触れて音を出してみようと思ってくれたらいいのですね。材料は、どこでも手に入るように100円ショップのダイソーで売っているプラスチックのスプーンを使っています。 (材料)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

上の「ビーン」はプラスチックのスプーンを使いましたが、こちらは木のスプーンを使っています。木のスプーンの柄の部分を指で弾くことで音を出します。 (学習時の使い方) ド・レ・ミ~といった音階は設定していませんので、好きなように木のスプーンの柄を指で弾いて出てくる音を楽しんでもらう教材になります。 木のスプーンと天板になっている木のまな板はダイソーで売っているものです。箱の側面はMDF材。スプーンはボンドで貼ってから木ネジで固定するだけです。上のプラスチックのスプーンは、木ネジでとめようとして穴をあけると壊れやすいのですが、木のスプーンなら簡単です。 |

この楽器もスプーンの柄を弾くことで音を出して楽しむものです。一人でやるのではなく、複数の友達が一緒にできるようになっています。 上の「ビーン2」は一人で楽しむものですが、こちらは台の部分が円形ですので、複数(4人位まで)のお子さん達が一緒に音を出して楽しめるようになっています。 「ビーン2」と同じように、この「3」のほうもドレミファソ・・と順に音階はつけてありませんので、障害の重いお子さん達でもピンとスプーンを弾いて音を楽しめるような楽器になります。 (材料)MDF材・ダイソーで売っている木のスプーン、木ネジ、アクリル絵の具、キリ、コンパス、電動ジグソー、ドライバー |

握りやすさ・叩きやすさを考えた太鼓用のばちです。 肢体不自由のお子さんや知的のお子さんの中には、ものを握って振ることが苦手のお子さん達がいます。手首の使い方が未熟なために太鼓を叩くような際にもそういった状態が見受けられます。 太鼓のバチは手首を使って振り、バチの先端にある部分を太鼓の面に当てます。それが上手くできないのは、手首が固定されたような状態でバチを上げ下げするからです。 このバチは、手首がうまく使えないお子さんが太鼓を叩いてもいい音が出せるようにと考えたバチです。バチの握りの部分は左のものは紡錘型・右側の方は細身の舟形のようになっています。手の小さいお子さんの場合は、通常の丸い棒状の握り手部分よりもこちらの方が握りやすいでしょう。また、手首が上手く使えなくても音が出しやすいように、左のバチではバチの先端部分が握る取っ手のすぐ前についています。右側の方は重さのバランスがやや前にしてあります。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

肢体不自由のお子さんや知的障がいのお子さんで、カスタネットをうまく使えないようなお子さんが使える打楽器になります。 (学習時の使い方) 手のひらや手の甲に着けて使います。カスタネットでは両手を使いますが、こちらは片手でOK。手のひらにつけて机や台を叩いたり、手の甲側につけて太鼓や壁等を叩いたりできます。太鼓のバチが握れないようなお子さんでも、腕を太鼓や壁等にに向けて動かせれば叩けます。 (材料・道具)(作り方) プリンカップ、厚画用紙か工作用紙、ボンド、はさみ、マジックテープ(ダイソー) ①プリンカップの底側に厚画用紙を丸く切ってボンドで貼ります。 ②バンドになる部分を厚画用紙を切って作ります。(写真のバンドの幅は2㎝) ③バンドをプリンカップに貼った厚画用紙にボンデで貼り付けます。 ④バンドにマジックテープを貼れば完成です。 |

管の中が蛇腹状になっていて、ホースを振り回すと空気の振動で音が出る楽器です。 (学習時の使い方) 市販品は800円位ですが、100円ショップのダイソーでも売っています。音は、パイプを短めに持つと高い音が鳴るようになります。少しでも大きな音になるようにカバーをつけました。気分的にですが、1.5倍位にはなっている気がします。 以前ホームセンターのホース売り場で蛇腹状のホースを買って振り回してみましたが、音が出ませんでした。中の蛇腹がらせん状になっていると音が出ないようです。 カバーは画用紙でもOKですが(右側の写真)、写真のように外に広がるような形よりもすぼまったような形の方がいいようです。 |

アフリカの楽器ギロ(木製で表面に凸凹がある楽器)をラップの紙芯とアルミの針金(ダイソーの針金)で作ったものです。割り箸や丸棒で針金を横に滑らすようにこすることが音が出ます。 ギロは、学校の音楽室に1~2個はあるものですが、数が少ないため多くの児童・生徒が一緒に使うことができません。障がいが重いお子さん達でもすぐに音が出せる楽器ですから、学校に5~10本くらいあればいいのにと思ったことがあります。 針金の両端は、紙芯に穴をあけて中に納めてあるので安心です。材料は、ラップの紙芯と100円ショップ(ダイソー)のアルミの針金なので、すぐに用意出来るでしょう。針金1つで2本のギロに巻く長さがあります。材料代も1本50数円という手頃さです。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

「ザー・ザー」という雨・波?の音を出すレインスティックです。 美術で「手作りの楽器」を作る授業を計画しているので、いくつかある手作り楽器(レインスティックが楽器かどうかはわかりませんが・・。)のひとつとして作ったものです。 音楽の授業で、本物のレインスティックを音楽の担当の先生が雨の歌を歌う際に見せてくれたので、美術で作るのもいいかなと思ったものです。私の作ったこのレインスティックは、その後、音楽の授業で音楽担当の先生が買った海外製の本物のレインスティックと一緒に使われましたが、先生方には私の作ったもののほうが音がいいと好評でした。 作る際には、筒は紙筒ではなくホームセンターで売っている塩ビ管を使っています。紙筒(100円ショップで売っているもの)の場合は筒が肉厚だと穴を開けた際に、中側に紙がめくれてしまい、筒の中側を塞いでしまうからです。紙筒を使う場合は、ラップの芯なら大丈夫かもしれません。 (材料・道具)(作り方) ①ホームセンターで売っている塩ビ管(1m20㎝位で管の径は3㎝位。300円位です。長さや太さは特に決まりはないので、自由に。)に電動ドリルで穴を開けます。竹串の太さが2.5㎜だったので、2.5㎜のドリル刃で。 ②穴は適当な数で大丈夫です。あまりたくさんあけすぎると中に入れるビーズや100円ショップで売っているBB弾が流れづらくなるので、多すぎず少なすぎずですね。 ④竹串の余分な部分は、ニッパーで切り落とします。 ⑤ニッパーで切り落とした部分が滑らかではないので、今回は布ガムテープを巻いてしまいました。 ⑥管の中にミニビーズを入れます。 左側の方は、丸棒に布ガムテープを一巻きしてそのまま差し込んでみました。ボンドを使わなくてもOKでした。) ⑧管をあげたり下げたりして雨の降るような音がするか確かめます。「シャー」というような音が出れば完成。 |

筒を傾けると「サー・ザー」と音がするレインスティックです。 上のレインスティックよりも格段に簡単に作れるレインスティックです。通常レインスティックを作るときは、塩ビ管などの堅い管を使いますが、その場合管に穴を開けるには電動ドリルを使わなければなりません。 こちらのほうは、電動ドリルは使いません。100円ショップのダイソーで売っている「表彰状入れ」2本と竹串があればすぐに作ることができます。 材料代は300円ちょとだけで済みますし、制作にかかる時間も1時間くらいです。問題は、筒の長さが塩ビ管に比べて短いので、ザーという音が長く続かないことです。 |

筒を傾けると「サー・ザー」と音がするレインスティックをアルミフォイルやラップの紙芯を使って作ったものです。ラップの紙の芯は、比較的簡単に手に入りますし、楊枝も同じように手に入りやすいでしょう。 (材料・道具)(作り方) ラップの紙の芯で細いタイプ(2本)、紙の芯で太いタイプ(2本)、楊枝、ボンド、千枚通し、布ガムテープ、厚紙、万能ハサミ、お米等 ①紙の芯を布ガムテープを巻いてつなげます。 ②千枚通しで紙の芯に穴を開けます。(写真ほど穴を開ける必要はありません。) ③楊枝を穴に差し込んでボンドで固定します。 ⑤厚紙で円を作り紙の芯の底側にボンドで貼り付けます。 ⑥紙の芯の中にお米などを入れます。厚画用紙の円盤を貼ったら紙の芯を太い紙の筒(芯)に入れて、厚紙の円盤で両方の口を塞いだら完成です。 (※太い紙の芯がない場合は、楊枝を刺した紙芯に布ガムテープを巻いて太い紙芯(筒)の代わりにします。この場合、どうしても楊枝の突起が残って表面がでこぼこしやすいのが難です。とても面倒ですが、金属のやすりで突起を削ればたいらになります。) |

オーシャンドラムと言えば、ザルなどに小豆を入れて左右に傾けて「ザー・ザー」と波の音を出しますが、ザルを両手で持って左右に傾けるのが難しいお子さん達(肢体不自由児等)用のオーシャンドラムになります。 今回は小豆が手元になかったので、100円ショップのダイソーで売っていたポップコーン用のトウモロコシの実で代用しました。トウモロコシの実が入った紙の筒を片手で軽く押すことで、筒が倒れて「ザー」っと波の音が聞こえます。筒の長さが長いほど音は長くなりますから、今回作ったものの2倍くらいの長さがあるともっといいかなと思います。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)上の「オーシャンドラム」でも「ザー」と波の音はするのですが、紙の筒が短めなので音が長くは続きません。 こちらのオーシャンドラムは、紙の筒の長さを上のオーシャンドラムの2倍にしたものなので、「ザー」という音が長く出ます。 (紙の筒の長さは、約70㎝です。) 作り方は、上の筒の部分の端を片方取った状態で2個作り、箱の形にする前に広げた状態でガムテープで2個をつなげたものです。 同じ形のままですと穴をあけるところがつなげる部分にきてしまうので、片方の長さは3㎝ほど短くしておきます。下の筒を支える台は上のものと同じものを使っています。 |

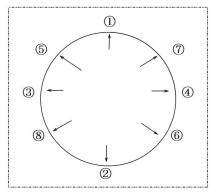

木の容器の壁を木の玉のついたばちでくるくる回して音を出す楽器です。 15年位前に一度作って見ようかなと思ったシロフォンです。市販の製品に使われている木の材質がわからなかったのと、教材・教具として授業にすぐに必要なものではなかったので、その時には作ることはしませんでした。 今年の1学期に音楽の授業で雨の音を出す「レインスティック」を作ることを頼まれて作った際に、「学校にある通常の楽器だけでなく、色々な音を奏でるおもしろい楽器があったら生徒に聞かせたいよね。」という話が先生方からあったことを思いだし、多少時間的にも余裕ができてきたので、作ることにしたものです。 台座の部分(八角形)さえできれば、作るのは小学生でも簡単です。木の球のついたスティックを中で壁に沿って滑らせると「コロコロ」ときれいな音が鳴る楽器です。 壁になる部分の板や台座の部分の木の板がカットされていれば、小学生でも簡単に作れます。失敗が少なく音がとてもきれいなので、図工や美術で制作しても楽しいでしょう。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

上のシロホンは、手で抱えたり床面においてバチを壁に沿ってクルクル回すと「コロコローン」と素敵な音色が聞こえますが、こちらのシロホンは、シロホンの下についている柄を持って中に入っている木の球が壁に沿って転がるようにすると、上のシロホンと同じようにきれいな音色がします。 簡単に作れるのに、思っていた以上の素敵な音色を聴かせてくれる楽器です。作り方は、上のリュールシロホンと基本的に同じです。手で握る棒をつけるだけ。 |

カスタネットを片手にはめて使うことが難しいお子さん達用の机に置いて使うカスタネットです。 通常カスタネットは、片手の指にカスタネットをはめ、もう片方の利き手でカスタネットを叩きますが、肢体不自由(片手にマヒがある状態など)のお子さんの場合は難しいものです。 また、肢体不自由のお子さん以外でもカスタネットを叩く場合、両手での運動ですので両手が協調して動かせなければなりません。そういった面で困難を抱えているお子さん達には、このテーブルカスタネットが有効です。 市販品は2万円近くしますが、自作であれば200~300円で作れます。(勿論、市販品は素材や加工技術に優れていますが、学習のねらいが達成できるのであれば、教材を自作したほうが予算の少ない学校現場では助かるわけです。) 多くの子どもたちに使わせたいときも、自作であればそれが可能になります。 (作り方)写真のように台になる板は大きい板と小さい板になります。大きい板に小さい板を貼り付けることで段差を作ります。上の段にカスタネット固定することで、叩いたときに段差で音が出やすくなります。 |

100円ショップ(ダイソー)のカラー段ボールとカラーボードと竹ひごを使った簡単な楽器です。「シャッシャッ」という感じの音が出ます。 (学習時の使い方) 段ボールの表面の波の部分を竹ひごを束ねたものでこすると、ジャラジャラとかシャッシャといい音がします。 テーブルに置いたときとボードを持ち上げた時では音が変わります。 竹ひごを束ねてビニールテープを巻いたたスティックを動かすだけなので、誰でもすぐに音が出せます。 障がいの重いお子さん達でも音が出せるので、お子さん達が好きに音を出して楽しめるでしょう。材料さえあれば、数分で作れます。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップ(ダイソー)のカラー段ボール・カラーボード・竹ひご・ビニールテープ ①カラー段ボールをカラーボードにボンドで貼り付けます。 ②竹ひごを20㎝くらいの長さに切ります。20本くらい用意します。竹ひごの手前側にビニールテープを巻いて持つ部分にします。これで完成です。 |

アメリカの楽器の「カズー」です。昔からあるおもちゃと思っていましたが、アメリカの楽器ということです。 竹に穴をあけて作ることが多いようですが、竹よりも簡単に手に入りやすいラップの紙の芯を使って作りました。穴開けのところとトレーシングペーパーを紙の芯に包むところは、ちょっと面倒ですが、それ以外は簡単にできるでしょう。吹き口を口に当てて声を出したり歌を歌えば、トレーシングペーパーが振動して独特な音や歌が広がっていきます。 (材料・道具)(作り方) ラップの紙の芯、きりか千枚通し、ドライバー、コンパス、トレーシングペーパー(ダイソー)、輪ゴム、はさみ、のり、和紙等の紙 ①ラップの紙の芯の端から3㎝位のところにコンパスで半径5㎜ほどの円を描きます。 ②きりか千枚通しで描いた円の中を突き刺します。 ⑤輪ゴムでトレーシングペーパーがはずれないようにします。これで完成ですが、きれいにする場合は、和紙や色紙等をのりで紙の芯にはりつけます。 ※カズーを横笛のように持って口を穴の所に当てます。穴がふさがるようにあてましょう。歌を歌ったり声を出したりしてトレーシングペーパーが振動するようにします。これでカズー独特の音が出ます。 |

手作りの太鼓です。材料さえあれば1分もかからずに作れます。 100円ショップで売っているバケツで太鼓を作る予定でしたが、家にある100円ショップで買ったゴミ箱をバケツがわりにしてみました。1分もかからずに太鼓ができるというのは、ゴミ箱の上にかぶせるダイソーで売っている「万能キャップ」(ラップの代わりに使う商品です。)がみそです。 キャップの膜の部分は、手やバチで叩いてもポンポンとやや高めのはっきりした音が出ます。無理矢理強く叩かないかぎり、多少力を入れてバチで叩いても大丈夫です。バチは菜箸を使ってもOKですが、木琴のバチがいいです。作る上で問題なのは、万能キャップとピッタリ合うバケツがなかなか見つからないということでしょうか。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っている万能キャップ(直径22.3㎝のもの。ラップの代わりになる商品です。)・この万能キャップに合ったゴミ箱(チャイルドゴミ箱カラーライフという商品) ①万能キャップを裏返しにして、ゴミ箱の口に押し込んで入れるだけです。これだけでぴったり収まりキャップははずれません。 ※キャップをはめ込む際には、ゴミ箱の口に真上から押し込むのではなく、キャップをまずは斜め横からゴミ箱の口にひっかけ、徐々にゴミ箱の口に入れていきます。入れずらい時には、ゴミ箱を両手で持ってゆがませてキャップをはめ込んでいきます。 |

手作りの楽器作りの本に載っていた南アフリカの楽器「ブブゼラ」です。ワールドカップで観客がブーブーとやかましい音色を響かしていたものです。 (作り方) 下に紹介している中東の楽器「ズルナ」とほぼ同じです。口をつける部分がストローからマヨネーズのキャップに変わっただけです。バットの手前の底の部分に小さな穴をあけるのですが、100円ショップで売っているバットの小さい方は、初めから小さな穴が空いています。 マヨネーズのキャップも100円ショップで売っていますので、それを使います。キューピーのマヨネーズのキャップよりも少々穴が小さいので、木工ヤスリの丸いタイプか半丸タイプで穴を広げました。(カッターでもOK)マヨネーズのキャップは、ボンドのウルトラ多用途ボンドで接着しました。(瞬間接着剤でもOK) この楽器は、唇を震わせて音を出すということですが、私は管楽器の演奏ができないので、唇を震わせて音を出すことができません。音楽の先生に吹いてみてもらい、使ってもらう予定でいます。 |

「中東の楽器ズルナ」を100円ショップの商品で作った手作りの楽器です。 制作時間は、材料になるものさえ有れば15分位でできます。ストロー笛の音を数倍大きくしたような音が部屋中に響きます。ちょっとびっくりするくらいです。プオーン・ブーという感じですが、笛を吹くのが上手な方なら、オーボエのような音が出せるそうです。作り方の載っていた本の作り方ではなく、私風に仕上がりがきれいに見える作り方で作ったものです。 (材料・道具)(作り方) ①写真の左側のように、バットの先端部分をカッターナイフ(大きいカッターナイフが刃が硬くていいです。)で切り落とします。 ②切り口がきれいになるうようにはさみで切ります。 ④ビニールテープをバットの周囲に巻く前に、ずれないように4カ所ほどテープを貼って仮固定します。 ⑤バットとメガホンが真っすぐになっているか確かめてOKなら、ビニールテープをぐるりと巻いていきます。 吹き方は、ストローを口に入れて唇と歯で軽く噛むようにして吹きます。 ⑧ストローをバットの底の穴に差し込んで完成です。 |

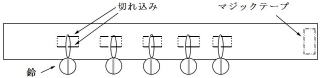

足首につけ飛び跳ねるとシャンシャンと鈴が鳴り、手首につけたものは手を動かして踊るようにするとシャンシャンと鈴が鳴るようにした鈴のついたベルトです。 ベルトは、ダイソーで売っているPP板を使っています。右の図のようにマジックテープをベルトの裏と表に貼ってあるので、使うお子さんに合わせて長さを調整して、つけたりはずしたりも簡単にできるようになっています。  鈴はダイソーの手芸品コーナーで売っている鈴(右の写真)がお勧めです。リンリンと言い音色がします。ダイソーでも大・中・小と種類のある方の鈴は、音がカサカサという感じでいい音がしません。 鈴はダイソーの手芸品コーナーで売っている鈴(右の写真)がお勧めです。リンリンと言い音色がします。ダイソーでも大・中・小と種類のある方の鈴は、音がカサカサという感じでいい音がしません。(材料・道具) ダイソーの手芸品コーナーの鈴、PP板、マジックテープ」、はさみ、凧糸等の糸 |

昔からある小さなお子さんをあやすための楽器(おもちゃ)のでんでん太鼓です。紙のお椀で作るので簡単に作れます。音を出してみると「ポンポン」と軽やかな音が出ます。 本物は木や皮などを使って作られていますが、これは100円ショップのダイソーで売っている紙のお椀と割り箸と糸とビーズで簡単に作れるものです。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップかホームセンターで売っている紙のどんぶり2個(スチロールのどんぶりよりも紙のほうが両面テープを貼りやすいです。今回は、紙のどんぶりを使用。)・ビーズ、両面テープか速乾ボンド、割り箸1本、はさみ、きりか千枚通し、糸、 ①写真のように、紙のどんぶりの場合は、どんぶりの縁を持ち上げて平らになるように指でしごきます。(この部分が平らでないと、どんぶり2個を貼り合わせずづらいからです。) ②どんぶりの容器の口側に両面テープを貼ります。2個のどんぶりを貼り合わせるためのものですので、どんぶりの縁にかかるようにします、ぐるりと巻いて貼れないので、2~3㎝の長さに切って貼るといいでしょう。両面テープでは面倒な場合は、速乾ボンドがお勧めです。 ④もう1個のどんぶりを両面テープのついたどんぶりに貼り付けます。 ⑤どんぶりの左右にきりか千枚通しで糸を通すための穴をあけます。 ※糸の長さは、ビーズがちょうどどんぶりの底の部分を叩く長さです。必要に応じてどんぶりに色を塗ったり絵を描いたりします。これで完成です。 |

100円ショップダイソーの台所用品の所で売っている「シリコーン伸びるラップL」を使って作った太鼓です。 音はポーンポーンと今まで作った太鼓の中では1番太鼓らしい音が出ます。ゴミ箱はダイソーで売っていたカラーライフを使いましたが、もう少し口の小さなものの方が作りやすいでしょう。 (作り方) まずラップの平らの方を下側にします。右の図のように、ラップの1カ所を布ガムテープでゴミ箱の口の向こう側に貼り、次に対角線上に同じように布ガムテープで伸ばしたラップを貼ります。 それを繰り返しゴミ箱の口全体にラップが貼れたら、布ガムテープを補給するため、ごみ箱の口の周りに布ガムテープを巻いて完成です。 |

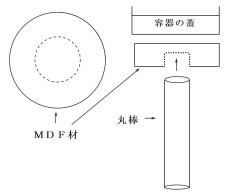

100円ショップのダイソーで売っている透明のプラスチックの丸形の容器の蓋の部分に、取っ手になる木の棒を取り付けたシェーカーです。  持ち手になる木の棒がついているので、シェ-カーを振るのが楽になります。また、丸形の容器は蓋をはずせるので、容器の中に入れるもの(例:ビーズや砂等))を色々と変えることができ、入れたものの違いで音の違いを楽しむことができます。 持ち手になる木の棒がついているので、シェ-カーを振るのが楽になります。また、丸形の容器は蓋をはずせるので、容器の中に入れるもの(例:ビーズや砂等))を色々と変えることができ、入れたものの違いで音の違いを楽しむことができます。(材料・道具)(作り方) ホームセンターで売っているMDF材(12mm厚)を容器の蓋の大きさに合わせた円盤にして切ります。(切る道具は、糸鋸か電動糸鋸か電動ジグソー) 円盤の中心に丸棒を差し込む穴をボール盤か電動ドリルであけます。穴は板を貫通させるのではなく、右の図のように中程までにします。 ボンドで円盤と丸棒を接着します。プラスチックの接着にも強いウルトラ多用途ボンドで、取っ手(棒のついた円盤)と容器の蓋を接着させれば完成です。 |

紙コップの底に糸をつなげ、その糸を指で弾くことにより音を出す紙コップの楽器です。 楽器といってもドレミといった音階は出せませんので、あくまで糸の振動から出る音を楽しむものです。持ち方は、片手で楽器を持ち、もう一方の手で糸を絡めて指で糸を弾くようにします。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っている紙コップの大きいもの3個・紙のどんぶり1個、糸かたこ糸、はさみ、カッターナイフ、楊枝、千枚通し、ビニールテープ、鉛筆か割り箸1本 ①紙コップの底に千枚通しで穴をあけ、糸を通します。 ②左の写真のように、底に通した糸を楊枝に結び、楊枝ごとビニールテープで紙コップの底に貼り付けます。ビニールテープを鉛筆か割り箸で押すようにするとしっかり貼りつきます。 ④1個目と2個目と3個目の紙コップをビニールテープで仮止めしてから、テープをぐるぐると巻いて貼り合わせます。 ⑤1個目の紙コップの口側に底を切り取った紙のどんぶりをビニールテープで貼り付けます。これで完成です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)小高の劇の中で使うことになったので、急遽制作したものです。 真鍮の管のチャイムは「キャララーン」というような感じの音(それほど悪い音ではありませんが・・。)ですが、アルミの丸棒で作ったウィンドチャイムは、「シャララーン」という感じのもっと清らかな感じの音色になります。 どこの学校にも音楽室に置いてあると思いますが、残念なことに私の学校にはないということなので作りました。アルミの丸棒に穴をあけるのが少し手間取りますが、アルミの丸棒ぐらいしか費用はかからないので、自作が適していると思います。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

木のおもちゃの工房の写真を見て作ったものです。教材というよりはおもちゃですが、カタカタという音がするので楽器と考えてもいいでしょう。 お子さんが柄を握って腕を左右に振ると、動物の耳が左右に動いてカタカタと音がするものです。 (中学部や高等部の作業学習の木工班が作るには、部品が少ないのでいいかもしれません。) (材料)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)肢体不自由のお子さん達が、そっと振れるだけでカタカタと音を立てて倒れるドミノです。 音遊びを考えるときに、肢体不自由の子どもたちは手に障害がある場合が多く、自分から音を出す活動が作りづらいのが現状です。 先生が子どもたちの手を取って、一緒に鈴や太鼓楽器を鳴らすというような内容になりがちですが、どんなに障害が重くても、その子が自分から手(または足)を興味あるものに対して動かしていこうとすること(意欲)が大事な活動になるのではないでしょうか。 そこで、色々な楽器の音色を楽しむだけでなく、楽器が音を出す際の振動を体や手足で感じたり、自分が関わる(手を出す)ことで音が出るような取り組みも必要かと思われます。このドミノはただのドミノです。でも、ドミノの最初の木に手を伸ばすことで、カタカタと音が鳴って遠くへ音が伝わっていくのは、子どもたちには新鮮なことです。勿論、ただのドミノですから、肢体不自由の子ども達以外の子ども達にも音や動きを楽しめるものです。使わない時には、2つに折って省スペースで収納しておけます。 ドミノは、一度倒すと元の状態に並べるのがたいへんですので、これは持ち上げて斜めに傾けると元の状態に戻るようにしてあります。制作費用も安く済む方法を考えたものです。 (材料・道具・作り方)輪ゴムで作るやりかたと蝶番で作る方法とがあります。※詳細は、「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

100円ショップで売っているメガホンとクリアファイルを使って作った手作り楽器です。 メガホンが家にあったのと楽器の「トムトム」を作る際にクリアファイルが必要になるので買ってきたので、冗談のような気分で作った太鼓です。 バチで叩くとタンタンというような音がします。乱暴に扱うと壊れやすいところが欠点。クリアファイルは、思っていた以上に丈夫なので、けっこう強くバチで叩いても大丈夫です。クリアファイルをメガホンにつけるときには、ボンド(ウルトラ多用途ボンド)を使います。 |

ただのステンレスの板を吊るし、その板を手で叩いたり大太鼓のバチで叩く楽器(?)です。どんな音がするかというと学校にある大きな銅鑼(どら)と同じような音が出ます。続けて叩くと銅鑼(ドラ)を鳴らしたような「ジャジャジャジャーン」という音が出るので、ドラがない場合やドラが使えない場合にも活用できるでしょう。 (学習時の使い方)  銅鑼(どら)が学校にないけれど、劇や音楽の時間に使いたい場合は、このステンレスの楽器で代用が可能です。また、音遊びなどでも、銅鑼(どら)ほどおおげさでなく気軽に使えるのもいいでしょう。音楽室に置いてある銅鑼と違って、多少乱暴に扱っても壊れるという心配がありません。 安全面を考慮して、ステンレスの側面で手をケガしないように、ビニールテープをステンレス板の縁に厚目に巻いてあります。 銅鑼(どら)が学校にないけれど、劇や音楽の時間に使いたい場合は、このステンレスの楽器で代用が可能です。また、音遊びなどでも、銅鑼(どら)ほどおおげさでなく気軽に使えるのもいいでしょう。音楽室に置いてある銅鑼と違って、多少乱暴に扱っても壊れるという心配がありません。 安全面を考慮して、ステンレスの側面で手をケガしないように、ビニールテープをステンレス板の縁に厚目に巻いてあります。※ステンレスの大きさは、縦は1m・横幅は45㎝位です。ホームセンターでステンレス板を持って揺らしてジャジャジャーンと音がすれば材料としてOKです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)フィルムケースにビー玉を2個入れただけの楽器です。(行田養護学校時代の「教材・教具研究グループ」の友人が考えました。) (学習時の使い方) フィルムケースを握って振ると、「カチャカチャ」とにぎやかな音がします。ふたが開くと危険(子どもがビー玉を飲み込んだり、ビー玉が飛び出したり。)ですので、接着剤でふたは接着しておきます。最近は、透明ではない白色のケースがほとんどですが、中のビー玉の動きが見えないだけで、それ以外は変わりはありません。 (※カメラがデジタルカメラになってからは、フィルムは余り見かけなくなってしまいました。フィルムケースが手に入らなくても、ダイソー辺りでそれに変わるものは売っているかもしれません。) (材料)フィルムケース・ビー玉・接着剤 (作り方)フィルムケースにビー玉を入れ、接着剤で蓋を接着するだけです。 |

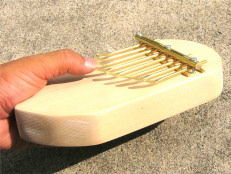

学研で出している工作キットのアフリカの楽器「カリンバ」です。箱の部分を両手で持って、両方の親指で金属の板をピンピンと弾いて音を出します。 学研で出している工作キットのアフリカの楽器「カリンバ」です。箱の部分を両手で持って、両方の親指で金属の板をピンピンと弾いて音を出します。ちょうど音楽の授業で「アフリカの楽器」の授業をやっているところだったので、子どもたちが「えーこんな楽器もあるの?」と知ってもらいたくて作りました。 ホームセンターで売っていたもので、小学生でも簡単に作れるキットです。材料を切るという工程がないので、簡単安全に作れます。価格は1000円ですが、この値段で手軽に楽器が作れるのはいいなあと思います。 学校で作る場合を考えると、なんとかもっと安く材料を用意できないかと考えています。もっと安くできれば、授業でみんなで作ることも考えられますから・・。 (音に関しては、下の「自作のカリンバ」には到底及ばないレベルです。) |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)インターネットでアフリカの楽器:カリンバの写真を見て、作ってみたくなり自作したものです。 (※サイトには、カリンバの写真はありましたが作り方は載っていなかったので、自分で考えて作りました。) これを自作したのは、音楽の授業で上のキット品よりもしっかりしたものを子どもたちに見せてあげたかったからです。 勿論、自作のカリンバのほうが、指で金属の棒を弾いたときの音も格段にいいです。音楽の授業ではドレミは意識しないで好きに子どもたちに触れさせて音を楽しんでもらいました。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

普通のカホンは、木でできた箱型に1カ所か2カ所の穴が開いていて、その箱に座って手で箱を叩いて音を出しますが、この「抱っこカホン」は。イスに座った状態で小さな子を抱っこするように抱え、縦長の箱を叩くようにします。 勿論床や机等に寝かせて使うこともできます。 通常のカホンよりも、もっと叩いて出る音が耳元で聞こえるようにならないかと考えたものですが、通常のカホンとそんなには違わない感じです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

紙の箱の底側にたこ糸を固定して糸を手前に引き、引いたたこ糸を指ではじいて音を出すものです。 (使い方) 箱はたこ糸を手前に引っ張ると動いてしまいますので、誰かに軽く箱を押さえてもらって動かないようにするか、箱の底側に雑誌を何冊か入れて重しにするようにします。誰かに持ってもらうか軽く押さえてもらうかするのが手っ取り早いですね。 たこ糸を指ではじくと「ビーン」とか「ボーン」とか音がします。はじく場所をたこ糸を持っている手の近くにしたり箱に近づけたりすると音の高さが変わっていきます。箱ベースというのはいい名前の付け方だと思います。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っている紙の箱・たこ糸・布ガムテープ、定規、千枚通し、カッターナイフ ①紙の箱の底側の中心に千枚通しで穴をあけます。 ②たこ糸を穴に通します。(千枚通しで押し込んでやるといいです。) ③右の写真のように、楊枝とたこ糸を結んで、ガムテープで底に貼り付けます。(なるべく隙間ができないようにします。) ④蓋の真ん中あたりをカッターナイフで切って穴を開けます。 (※穴の大きさは大きすぎなければOK。) ⑤蓋を箱にして周囲をガムテープで貼って固定します。完成 ※凧糸を指で弾いて音を出します。箱が動かないようにする(凧糸がピンと張るように)のがポイントです。箱が動くようでしたら、誰かに箱を押さえてもらうといいでしょう。 |

手作りの楽器のささらです。 (使い方) 両端をつかんで開いたり閉じたりしてして音を出します。上のシロフォンのようなきれいな音色ではありませんが、カシャカシャと小気味いい音が聞こえます。 木の板は、初め100円ショップの「工作材料」板を使いましたが、板が軟らかいのでいい音は出ません。なるべく硬い材質の木をホームセンターで買って使ったほうがいい音がでるでしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 息子達とテレビを見ていたら、「民族楽器を作る」という番組があって、そこで紹介されたおもしろ楽器のひとつです。でも、これは民族楽器ではなくて、日本のミュージシャンの方が作ったもののようです。 「糸電話」と「もしもしホーン」(エコーマイク)を足したようなものと思って頂ければわかりやすいかなと思います。兎に角おもしろそうだったので、ホームセンターに材料を買いに行って早速作ってみました。 実際に作ってみると、針金は細めの方がバネにしやすいし音の伝わりもいいように思えます。音はちょっと想像したものとは違っていましたが、これが面白い音です。文字では表現しかねます。バネ作りがちょっと面倒ですが、工作自体は簡単ですので、みなさんも作ってみてはいかがでしょうか。子どもたちは、間違いなく喜んだり驚いたりしますよ。 (材料・道具)(作り方) 金属製の缶(ここで使った缶は、ペンキの刷毛洗い用の缶で200円~300円位のものです。100円ショップにも同じような缶は売っています。お菓子の缶のように四角の缶でもOKです。)、鉄製の細めの針金一巻き(使うのは1/4位でしょうか)、わりピン2本(左の写真。ピン留めのピンのようなものです。ホームセンターで聞けばわかります。)、細めの釘(缶に穴を開ける際に使います。)、かなづち、ラジオペンチかペンチ、丸棒、布ガムテープ       ①まずは針金を細い管や木の丸棒等にまいてバネを作ります。(バネは売っていますが、長さや固さに問題があってここでは使えません。) 長さは1m以上あればいいでしょう。 ②右の写真のように、金属の缶の底の真ん中あたりに穴を開けます。穴は細い釘をかなづちで叩いてあけます。穴はピンがやっと入るくらいがBESTです。 ③穴が開いたらわりピンを差し込みます。(左から2番目の写真) 左から3番目の写真のように、缶の中の部分を開いてピンが抜けないようにします。 布ガムテープで広げたピンを缶の底に貼り付けるといいでしょう。       ④わりピンの頭の部分の穴にバネにした針金を通して、抜けないようにくるりと曲げておきます。両方の缶をそうしたら完成です。 ※糸電話のようにバネを張るように引っ張りつつ、缶を耳や口に当てて声を出してみたり、お互いに缶を耳に当ててバネを指ではじいたりバネを揺すったりするとおもしろい音や声がトンネルの中で聞こえるような感じになります。声の場合は、低い声よりも高い声でやったほうがおもしろいですよ。 |

上の「アナラポス」は、金属の缶を使って作られていますが、こちらは紙コップでできています。針金は、鉛筆や棒などのものにクルクル巻いてコイルのようにしていきます。聞こえる音は、上のアナラポスとはかなり違いますが楽しめます。 紙コップの底に穴をきりか千枚通しであけて、針金を通して布ガムテープでとめれば完成です。糸電話のように2人でやりとりすると「えっ?」という感じになるでしょう。簡単に作れるので、どんな感じになるかためしてはいかがでしょうか・・。作り方の詳細は、下のリンク先で。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っている紙コップ(2個)・針金1本(0.55㎜~0.2㎜。100円ショップで売っているのは0.55㎜で銅線や真ちゅうです。どちらでもOK。長さは2m~3mもあれば十分です。)、鉛筆、はさみ、ガムテープ、千枚通しかきり ②細い針金を鉛筆にぐるぐると巻いていきます。これでバネができます。 ③左の写真のように、針金の端を紙コップの穴に通し、くるくるとまいてからガムテープを貼って紙コップの底に貼り付けます。鉛筆でガムテープをぎゅっとおしてやるとよくつきます。 ④バネになっている針金を紙コップの両方を引っ張ることで伸ばしていきます。ある程度伸びたら完成です。糸のように一直線に伸ばしてはダメです。あくまでくるくるとバネ状になっていることがみそです。 |

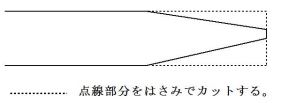

ストローの先端を切って笛にしたものです。 このストロー笛は、私が高等部にいた頃、教え子のI君に教えてもらったものです。「先生、こんなの知ってる?」と言ってやって見せてくれ、作り方も教えてくれました。 (作り方) ストローの端を指で平につぶし、はさみで両端を切ってリードのようにして音が出るようにしたものです。作るのは簡単ですが、音を出すにはコツがあります。リードのようになっている部分を口に含み、軽く唇でストローを噛む感じで唇を広げて息を吐きます。唇で軽く噛む感じがコツでしょうか・・。 ストロー笛は、太めのストローよりも普通の太さのストローのほうが音が出やすいです。また、ハサミで切ったリード側ではない方のストローの先端に紙コップを差し込むと、音が大きく聞こえるようになりますので、そちらも試してみてください。     (材料・道具)(作り方) (材料・道具)(作り方)紙コップ、ストロー、はさみ、セロテープかセメダインなどの接着剤(ボンドなど) ①左の写真のように、ストローの先端を1㎝~2㎝くらい指でつぶして平らにします。 ②つぶした部分を右の図のように山型になるようにはさみで切ります。この部分を口に入れて吹くことで、山型に切ったところがふるえて音が出るわけです。   ③コップの底の中心部分にカッターナイフでストローが入るように十字(1㎝位の長さ)に切り込みを入れます。ストローの山型に切った部分の反対側の先端をコップの底の切り込み部分に差し込みます。 ③コップの底の中心部分にカッターナイフでストローが入るように十字(1㎝位の長さ)に切り込みを入れます。ストローの山型に切った部分の反対側の先端をコップの底の切り込み部分に差し込みます。④差し込んだ部分とコップの接するところにボンドをつけて固定します。これで完成です。 ストローの長さを変えると高い音と低い音が楽しめます。また、ストローにお線香などで穴を開けると音階が作れます。上手に音階を作るのは難しいですが、適当にいくつか開けて楽しむことは簡単です。 |

ストロー笛の作り方は上に載っていますが、こちらはストロー笛を紙コップに差し込んだものではなく、ラップの紙の芯にストロー笛を差し込んだものです。 紙コップなどに比べラップの紙芯は丈夫なので、お子さん達が多少乱暴に扱っても壊れづらいのが利点です。音は、ストロー笛だけと違いかなり大きな音が筒を通って響くように出てくる感じになります。 ただ、紙芯は硬いので、紙芯自体に穴を開けて音階を作るのは容易ではありません。単純にストロー笛を吹いて楽しむ楽器と考えてください。 (作り方) ストローを差し込む蓋の部分は、紙芯を厚画用紙に置いて鉛筆でなぞって形をとります。その円をはさみで切り、中心に千枚通しやドライバー・シャープペン等で穴を開けて広げてストローを差し込みボンドで固定します。 |

上のストロー笛と作り方は似ていますが、こちらはつぶした先端部分をはさみで切ることはしません。押しつぶした部分の隙間の幅を狭めたり広げたりして調整し、音が出る幅を決めていきます。 おもしろいのは紙で、普通のコピー用紙などよりも週刊少年ジャンプ等の雑誌の表紙が厚さや硬さで最適だったことです。数種類の紙を試した結果、少年ジャンプの表紙が一番良かったです。 週刊少年ジャンプの表紙の紙、鉛筆、セロテープ、はさみ、定規、ペン ①やや厚目の広告の紙でも良いのですが、色々試したところジャンプ等の週刊誌の表紙の紙が最適でした。紙は10㎝×10㎝の大きさにハサミで切ります。 ②鉛筆を使って紙を巻いていきます。巻き方は、ゆるくなくしっかりと巻きます。巻き終えたら、セロテープでとめます。 ④棒状になった紙の筒の片方の先端部分を2㎝ほど指で押しつぶします。(この辺はストロー笛の作り方と同じです。ストロー笛と違うのは、ストロー笛はリードにするために先端を三角形にハサミで切って形にしますが、紙笛では先端を切りません。) ⑤指で先端を押しつぶしたら、反対側を口の中に入れ唇で筒をはさむようにかんで、息を吹き込みます。音が出ないようならつぶした部分の幅を少しだけ広げたり狭めたりして調整します。音が出たら完成です。 |

片手でプラスチックのカップを持ち、もう一方の手でひも(たこ糸や釣り糸等)をつかんで指でひもを弾くと音が出るピチカートです。 作るのは簡単で、指でひもを弾けば誰でも音が出せます。上手い人でしたら、ひもの長さやはじき具合を調整して演奏ができるかもしれません。作る時間は、材料さえあれば10分もかかりません。身近な材料で簡単に作れるので、小さいお子さんが作る手作り楽器にはいいかも・・・。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っているプラスチックのコップ(大きいものの方が工作はしやすいです。)、ガムテープかセロファンテープ・たこ糸、きりか千枚通し、ガムテープ、ハサミ・クリップ ②穴にたこ糸を通します。 ③たこ糸の先端にクリップを結びつけます。糸がはずれないようにするためです。 ④クリップをガムテープでコップの底に貼り付けます。鉛筆や割り箸の先でガムテープを押すようにするとつきやすくなります。 ⑤たこ糸のもう片方の先端を丸い輪っかにするか大きなビーズ等をしばりつけて、糸が手から抜けないようにします。これで完成です。 ※音の出し方は、コップを片方の手で軽く握り、もう片方の手でピンと糸を張らせて親指で糸を弾けば音が出ます。糸の長さやはじき方を変えると音が変わっていきます。 |

音楽担当の先生の依頼で、その先生が買った「手作り楽器」の本のとおり作った「虫笛」が余りにもしょぼいものだったので、音が出るように作り直してものです。 あれこれ試した結果、フイルムケースを使って作る場合は、フィルムケースのキャップをつければ良いことがわかりました。試しにキャップをつけてぐるぐる虫笛を回したら、大きな音が絶え間なく聞こえました。これが正解! どこの出版社の本とは言いませんが、参考にした本がひどかったということになります。 (材料・道具)(作り方) フィルムケース(フィルムケースがない場合は、100円ショップで売っている同じような容器)、サインペン、たこ糸、ハサミ、千枚通しかきり、楊枝、ハサミ、ガムテープ  ①フィルムケースにスリット(切れ込み)を入れる印をサインペン等で書きます。スリットの幅は5㎜・長さは2㎝。ハサミで切り取ります。 ①フィルムケースにスリット(切れ込み)を入れる印をサインペン等で書きます。スリットの幅は5㎜・長さは2㎝。ハサミで切り取ります。②フィルムケースの底の中央に千枚通しか切りで穴をあけ、たこ糸を通します。 ③真ん中の写真のように、糸の先端に糸が抜けないように楊枝を結んで入れます。 ④楊枝がとれないようにガムテープで底に固定します。 ※音の出し方は、ケースをぐるぐると回転させるだけです。 |

| 虫笛の紙コップ等のバージョン |

虫笛を作る材料は、カメラのフィルムケースを使うようにおもちゃ作りの本に書いてありましたが、フィルムケース自体が手に入らない時代になってしまったので、紙コップ・プラスチックのコップ・コーヒーのゼリーの入っていた容器を使って作ったものです。 フィルムケースではなくても、音は小さいものの同じような音は出ます。ただ、紙コップよりは下の調味料入れのほうがいい感じです。 但し、鳴る音の方は蓋のないフィルムケース同様時々「ピ・・ピュー」という小さな音しか鳴りませんが・・。蓋をつけるようにすればいいのかもしれません。側面の穴は1個でも3個でもOKです。幅は1㎝弱くらい。 |

上の紙コップの虫笛の問題点だった紙コップの軽さを解消する為、コップの口の部分に厚画用紙の円盤を4枚貼ったものです。 ※結果は、コップを振り回しやすくはなったものの、出てくる音はさほど大きくもならず、連続して鳴ることはなく単発的に鳴るくらいでした。やはり、虫笛はフィルムケースが一番良いようです。 紙コップの場合は普通サイズのコップよりも小さい方がいいようです。スリット幅は5㎜で溝の長さは2㎝。 |

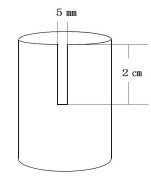

虫笛は、フィルムケースを使うのが1番いいのですが、フィルムケース自体がもうなかなか手に入らないので、今回は100円ショップによく売っている調味料入れのやわらかい素材の商品を使って作ってみました。 (作り方) 「虫笛:改」と同じですが、穴(スリット)の寸法がわからないと音が出にくいので、参考になるように写真を載せることにしました。幅は5㎜・長さは7㎝とってありますが、長さは7㎝よりも長くても良いと思います。 振り回すと「プーン・プワー」と変な音が鳴ります。 |

手作りの楽器の本に載っていた太鼓。 (作り方) ペットボトルを2本使います。ペットボトルの底をカッターナイフで切り、ビニールテープ(布ガムテープでもOK)で2本のペットボトルをつなげます。蓋は片方のペットボトルだけはめ、もう片方には蓋はつけません。 「バチや菜箸などで叩いて音を楽しみます。」・・・という風に手作り楽器の本には書いてありましたが、作って見ると単にペットボトルを叩いて出る音しか出ませんでした。 本に載っていても必ずしも良い手作り楽器ではないということが証明されただけ(?)で残念な結果でした。蓋をはずしたり、ペットボトルの形状(炭酸の入っている丸形)を変えても変わりはありません。菜箸等で叩くよりも、ペットボトルを抱えたり蓋のある側を下にして持って、小太鼓に使うバチや手を使ってポンポンと叩いた方が、ポンという音がはっきり出て良かったです。これだとなんとか楽器っぽくなりました。 |

以前、木の箱で子どもたちが横に寝られる位の大きさのスリットボックスを作りましたが、こちらは、楽器作りの本に出ていた卒業証書などを入れるケース(100円ショップ)を使った楽器になります。 スリットを入れない状態でバチで叩くとトントンという音ですが、スリット(幅1~2㎜、長さは20㎝位)をカッターナイフで切って入れると、叩いたときにトントンだけでなくポンポンという音も出すことができます。音自体はそんなにも大きいものではありません。 本に書いてあった作り方だとスリットの長さが短くて、ポンポンという音が出にくかったので、長いスリットにしてみました。カッターナイフを使うので、特別支援学校のお子さん向きの工作ではありません。 |

ものを握って振ることが難しい肢体不自由のお子さんでも鳴らせる鈴です。机や壁など平らな面ならくっつきます。 肢体不自由のお子さんや障がいの重い知的のお子さん達は、ものを握ることが難しい場合があります。通常の楽器の鈴は握る部分が輪っかのようになっていますが、握りづらかったりする場合もあるでしょう。 この鈴の楽器は、握らなくても手を触れたり叩くようにしたりすれば音が出せますし、手を添えるように握って棒の部分を好きな方向に揺らせば音が出ます。吸盤がついているので、どの方向に倒してもOKです。テーブルや机など平らな面があれば垂直の面でもOKです。材料は、ダイソーで売っている水道に着ける首振りのシャワーとコップ洗いのスポンジと手芸用の「クラフト鈴」・「吸盤」です。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

この「鈴の楽器」は、肢体不自由のお子さんで腕のコントロールが上手くいかないお子さん用のものです。 鈴は、輪ゴムにぶら下がった状態になっていますので、輪ゴムに手指等の一部を引っかけることができれば鳴らすことができます。(鈴はダイソーで何種類か売っていますが、手芸品コーナーで売っている「クラフト鈴」が音色が良いのでお勧めです。他の鈴は音がよくありません。) 輪ゴム自体は劣化したりすると切れやすいものですので、取り替えることが簡単にできるようにしてあります。作るのは簡単ですので、担当するお子さんが楽器を使えないような場合に使わせてあげると喜んでくれるでしょう。 |

鈴を鳴らすラケット型の手作り楽器です。 クリスマスが近くなると音楽の授業で鈴の出番が増えてきます。そこで、簡単にできて材料がすぐに手に入る100円ショップ(ダイソー)の商品で作ったものです。 鈴は、音楽の授業で結構使いますが、数に限りがあるので児童・生徒の人数が鈴の数よりも多いと、鈴の楽器が全員には行き渡りません。友達がやっているのをうらやましそうに見ている子がいたなあ、ということを思い出して作ったものです。 材料は、ダイソー(100円ショップ)のおもちゃのコーナーに売っているテニスセットのラケットに、100円ショップで売っていた鈴をアルミの針金(太さ1㎜)で取り付けただけのものです。特に工夫もなく、鈴を取り付けただけのものですが、思っていたよりは「シャンシャン」と音は悪くないです。15分もあれば作れます。 |

竹を木の棒で叩く竹太鼓です。 「竹太鼓」は、昨年度の文化祭の劇の中や小高の音楽の時間に使われました。その時の竹太鼓は、作った先生が今年他校に転勤してしまった関係でなくなってしまったので、いつでも使えるようにと新規に作ったものです。 以前あった竹太鼓は、竹をそのまま使ったものでした。竹の節を抜いてないものでしたので、竹をバチで叩いても「カツ・カツ」というような音しか出ませんでした。今回作った竹太鼓では音の出がよくなるように竹の節を抜いた状態にしました。このことで音が伸びやかに出るようになった気がします。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |