『自立活動・基礎学習』の2 ![]()

※ 教材・教具の「学習上のねらい」や「基本的な使い方」、「発達の捉え方」に関しては、私も活用してきた「障害児基礎教育研究会」の方々の本や東京福祉大学の立松英子教授や元熊本大学名誉教授の進一鷹先生の本を参考にされるといいでしょう。 |

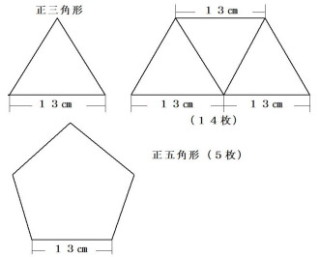

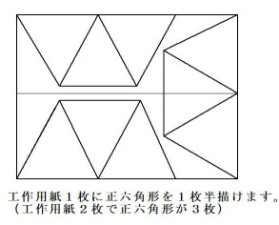

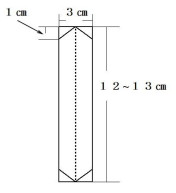

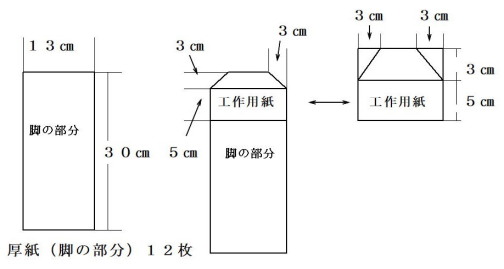

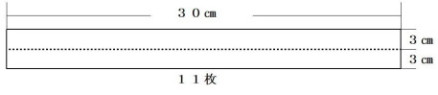

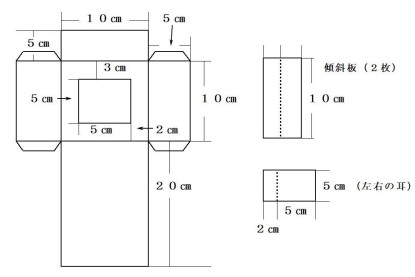

訪問教育を受けているお子さんたち用の星空でドームです。 ※テープライトのカラー(ダイソー)は、点灯だけでなく灯りの色変え・フラッシュ・ストロボ・フェイドなどをリモコンでできるので、流れ星や星の瞬きもできます。 (※肢体不自由のお子さんたちや知的のお子さんたちにも使えるでしょう。) 訪問教育では先生方は車で各家庭まで出掛けるので、軽自動車にも入るコンパクトな大きさで軽さと堅牢性が求められます。それらのことを可能にしたものになります。ドームの後ろ側にあいている2つの穴は、上が中のお子さんの様子を見るためのもので、下の穴はお子さんが好きな歌や音楽をスマホから流すを為の穴になります。ただ、この「星空ドーム」は作るのに時間がかかるので、お勧めするのは下の「円盤型」になります。   ※右下のドーム作りの図は、「さんさい工房」のブログから。 工作用紙、厚紙(ダイソー)、強力接着のりか両面テープ、ハサミ、定規、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、色画用紙(ダイソー 紺か黒)、LEDテープライト(ダイソー)、セロテープ、スマホのバッテリー、千枚通し、円切りのカッター ①右の図のように正三角形と正五角形を作ります。工作用紙1枚で3つの正三角形の台形が作れます。この台形を2枚つなげると六角形が作れます。六角形は工作用紙に描けますが、台形で作ったほうが後で楽になります。  ③右のイラストが、ドームの組み立ての図になります。 本来は、土台のベースを作り、2段目を土台に乗せてから天井部分を更に乗せていきますが、今回は図に赤で塗った2段目と天井部分のみ作ります。 ④五角形や六角形をつなぐのは、右下の図のような工作用紙を使います。速乾ボンド(または、速乾セメダイン)を塗ってつなげます。 ⑤天井部分と2段目の部分ができたら、それぞれに千枚通しで星になる穴を開けていきます。雑紙などを穴を開けるところの下に敷いてから穴を開けます。 ⑦2段目と天井部分をつなげることができたら、脚の部分を作ります。 脚の寸法は右下の図のようにします。長方形の厚紙に台形の形の工作用紙を速乾ボンドで貼り付けて脚にします。 脚の1枚に円きりカッターで穴を開けます。この穴は音楽をスマホで流すためのものです。(※ドームに脚を貼るときは、お子さんの頭の後ろ側になります。 1枚ずつ作った脚を2段目とつなげる方が簡単できれいにつなげられます。 ⑧脚と脚をつなげるのは幅が6㎝・長さが30㎝の工作用紙を使います。下の左の寸法図を参照。 下の左の写真は、脚をつなげる6㎝幅の工作用紙の真ん中を折るために定規を当てて折っている様子です。  ⑨穴を開けた脚をドームの観察用の穴の下側に貼ったら、そこから左右順番に脚をドームにつなげていきます。脚がドームに付いたら、脚と脚をつなげる工作用紙(幅6㎝・長さ30㎝)を貼ってしっかり脚を固定します。 ⑨穴を開けた脚をドームの観察用の穴の下側に貼ったら、そこから左右順番に脚をドームにつなげていきます。脚がドームに付いたら、脚と脚をつなげる工作用紙(幅6㎝・長さ30㎝)を貼ってしっかり脚を固定します。 ⑩テープライトの台を作ります。 テープを直接ドームの天井に貼り付けると、貼った穴のところしか光が入らないのと光源が近くなって目に良くないからです。 テープの台の寸法は下の寸法図を参照してください。 ⑪テープライトに台を通し、テープライトをドームの天井部分に置いて見ます。配置がOKであれば、台の脚にセロテープを貼って台をドームの天井に固定します。  ⑫スマホのバッテリーを収納するケースを工作用紙で作ります。(必要なければなくてもOKです。) ⑫スマホのバッテリーを収納するケースを工作用紙で作ります。(必要なければなくてもOKです。)右下の寸法図を参照してください。 ケースは脚の部分にボンドで固定します。これで完成です。  |

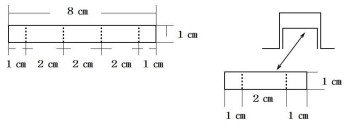

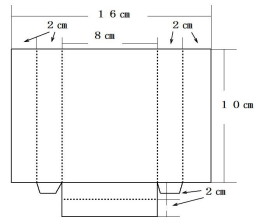

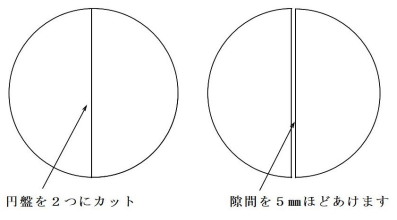

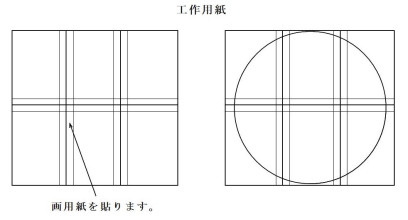

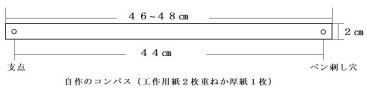

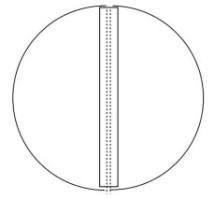

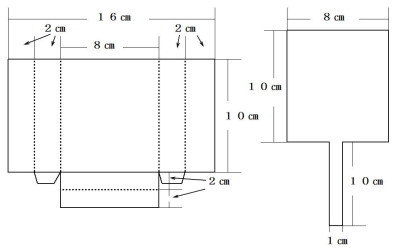

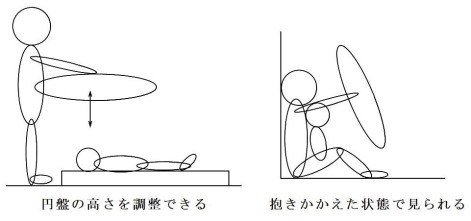

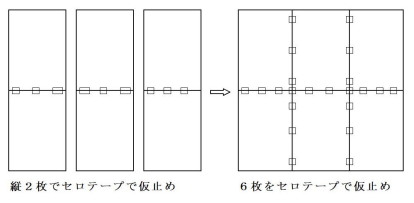

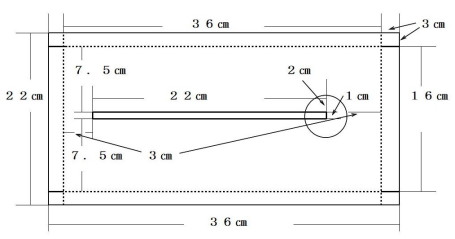

訪問教育を受けているお子さんたちや肢体不自由のお子さんたち用の星空ドームの円盤型です。 (上のドーム型よりも簡単に作れて、作るための時間も1/20位ですみます。) プラネタリウムとは違い、星座図や星の名前を学習する為のものではなく、寝たきりのお子さんたちに雄大な星空を見せてあげたいという思いをかなえる(?)為のものになります。 また、プラネタリウムとは違い部屋を暗くする必要がなく、明るい部屋でも使えますし、お子さんが手で星を触ることもできるのが良い点です。プラネタリウムでは星に触ろうとすると投影する光を遮ってしまい、自分が影になってしまい星に触ることができません。 ※テープライトのカラー(ダイソー)は、点灯だけでなく灯りの色変え・フラッシュ・ストロボ・フェイドなどをリモコンでできるので、流れ星や星の瞬きもできます。 訪問教育では先生方は車で各家庭まで出掛けるので、軽自動車にも入るコンパクトな大きさや堅牢性が求められます。この円盤形は、指2本で持てる程軽く2つ折りにすることができるので、助手席に置けるほど省スペースで運ぶのも楽になっています。 工作用紙(6枚×2 12枚)、画用紙、紺か黒の色画用紙(12枚)、ある程度厚みのある大きな紙(※手に入らない場合は、厚紙12枚)のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)か両面テープ、自作のコンパス、千枚通し、円盤型の円切りカッター、LEDテープライト(ダイソー 白色2本・カラー2本)、セロテープ、ハサミ、スマホのバッテリー(2個)、マジックテープ ※私は、工作用紙と大きな紙(ジョイフル本田の紙のコーナー)の2枚を使って作りましたが、厚紙(ダイソー)であればそれだけで工作用紙は使わないでも作れると思います。厚紙で作る方は、厚紙で作る大きな紙だけで作って見てください。大きな紙を2枚使う手間が省けるので、制作もその分簡単になるでしょう。作り方は、下の方に写真と説明を載せていますので、それを御覧ください。   (作業の大まかな流れ) (作業の大まかな流れ)工作用紙6枚と厚紙6枚で大きな紙を1枚ずつ作る⇒大きな紙2枚に円を描く⇒円をハサミで切る⇒円盤を半分に切る(円盤2枚とも)⇒円盤に色画用紙を貼る(円盤1枚分だけ)⇒余分な画用紙をハサミで切り落とす⇒2枚の大きな円をハサミで切る⇒円盤2枚を貼り付ける⇒円盤に星になる穴を千枚通しであける⇒(バッテリーを入れるケースを作る・持ち手の穴を作る・・・これらはあると便利ですが、必要がなければなくてもOK)⇒完成 ①上の左の図や写真のように工作用紙を縦に6枚並べます。工作用紙が動かないようにセロテープで数カ所仮止めをしてます。※同じ大きさになるように厚紙も並べて大きな紙にします。  ③自作のコンパスを作ります。(※下の写真と右の図を参照してください。) ③自作のコンパスを作ります。(※下の写真と右の図を参照してください。)工作用紙の横を幅2㎝で3本切ります。1本は半分に切ります。半分に切ったものと長いものをセロテープでつなげて、長い工作用紙を作ります。 長い工作用紙が2本になります。速乾ボンド(または、速乾セメダイン)で2本を貼り付けて1本にします。支点になるところとペンを差し込む穴を決めて赤鉛筆等で印をつけます。千枚通しで穴を開けます。これで完成です。コンパスの長さは右の図です。 ④自作のコンパスを使って6枚をつなげた大きな工作用紙に大きな円を描きます。(※厚紙も同じようにします。) コンパスの支点になるところに千枚通しを差し込み、円を描くところに赤鉛筆等のペンを差し込んで円を描きます。 ⑤ハサミで円を切り取ります。 ⑥円盤をハサミで切って2つの半円にします。(※厚紙も同じようにします。) ⑦半円に紺色か黒色の色画用紙をのりで貼り付けます。(※工作用紙のみ) ⑧2つの半円を上の図のように5mmほどあけて、紺色か黒色の色画用紙(幅6㎝位)を貼ります。 (※5mmほど間を開けるのは、折り畳んだ時に折った部分がデコボコにならないようにする為です。) ⑨工作用紙の円盤の裏側(紺色や黒色の画用紙を貼っていない方)に大きな紙を半円ごとに両面テープかのりで貼り付けます。(※大きな紙が手に入らない場合は、厚紙6枚で作った大きな紙にします。)  大きな紙を貼ったら、余分な部分をハサミで切り落とします。 ⑩円盤の色画用紙を貼ってない側に10㎝幅の工作用紙を貼って円盤をしっかりとひとつにつなげます。 ⑪千枚通しで星になる穴を開けます。穴を開けるときは、下側にゴムのマットか雑紙を敷いて行います。 ⑫スマホ用のバッテリーを入れる箱を作ります。寸法図は、右下です。円盤を持った時に下側にくる所にボンドで貼り付けます。 (※円切りのカッターがない場合は、左と下の写真のようにハサミで切り込みを入れて円を切り、切った部分に紙を貼ってつなげればOKです。取っ手の穴も補強の穴あき円盤も同じやり方です。) あけた穴の部分を補強するための工作用紙の円盤(※左の写真 円盤は2枚重ね)を作り、円盤にあけた穴のところにボンドで貼り付けます。 ⑭円盤を広げてテープライトをどう配置するか考えながら、仮止めとしてセロテープを台に貼ります。 ライトをつけてみて、星の光具合を見ます。テープの位置がOKであれば、テープライトを貼ったテープをしっかり貼り直します。これで完成。 (学習時の使い方) 左下の図のように、お子さんが寝ている状態の時は、先生が円盤を持ってお子さんが見やすい高さに調整します。また、お子さんを抱っこしている場合は、先生は壁に背をつけた楽な状態で、円盤を両手で持ってお子さんの表情を見ながら話しかけるようにします。   入ってきてライトがなくても星空になります。 入ってきてライトがなくても星空になります。テープライトで色を付属のリモコンで変えられるものは、ライトをONにすると白い星だけでなく青い星や赤い星・緑の星や黄色のは星も見られるようになります。 テープライトで白色のものは、バッテリーにコードを差し込むと点灯するので、コードをさしたり抜いたりすることで点滅することができます。 (厚紙を使った簡単版) 厚紙6枚で大きな紙を作る⇒コンパス(自作)で大きな円を描く⇒ハサミで円を切り取る⇒円を半分に切る⇒半円2枚に紺色の色画用紙を貼る⇒余分な色画用紙を切り取る⇒半円と半円の間を5mm位開けて画用紙で貼り円にする⇒裏側に包装紙を貼る⇒取っ手の穴をあける⇒バッテリーを入れる箱を作る⇒テープライトをセロテープで貼り付ける(完成) (材料・道具)(作り方) 厚紙6枚(ダイソー)、画用紙、紺か黒の色画用紙(ダイソー 9枚)、のりか速乾ボンド(または、速乾セメダイン)か両面テープ、自作のコンパス、千枚通し、LEDテープライト(ダイソー 光が白色・カラーのもの)、セロテープ、ハサミ、スマホのバッテリー、マジックテープ ※テープライトのカラータイプ(ダイソー)は、点灯だけでなく灯りの色変え・フラッシュ・ストロボ・フェイドなどをリモコンでできるので、流れ星や星の瞬きもできます。 ①厚紙を下の図のように縦に2枚貼ります。これを3つ作ったら、セロテープで仮止めして1枚の大きな紙にします。  ②自作のコンパスを作ります。(※コンパスの作り方は、上の「円盤型」の所に書いてあります。) ③コンパスで大きな円を描きます。(半径が44㎝) ④ハサミで円を切り取ります。 ⑤円を半分に切ります。 ⑥右から2番目の写真のように画用紙(10㎝幅)を貼って円をひとつにします。(※このとき半円と半円の間を5mm位開けて貼るようにします。) ⑥上の右の写真のように半円と半円の間が開いているので、紺色の画用紙を貼って隙間を隠します。 ⑧余分な包装紙をハサミで切り取ります。 ⑨千枚通しで円盤の全体に穴をあけます。(※詳しくは上の円盤のところ) ⑩取っ手の穴をあけます。初めに左右どちらか一方だけハサミで切ってあけます。(※穴の切り方や補強の円盤の作り方は、上の円盤型のところに詳しく書いてあります。) ⑪取っ手の穴をハサミで切ってあけたら円盤を折り畳み、下の写真のように反対側になる所にマジックで円を描きます。 ⑬工作用紙で円盤を作り、取っ手の穴のところに速乾ボンド(または、速乾セメダイン)で貼り付けます。 (※上の円盤型のところに詳しく書いてあります。) ⑭テープライトをセロテープで包装紙を貼った面に貼り付けます。 ⑮バッテリーを入れる箱を作って、包装紙側にボンドで貼り付けます。(※上の円盤型のところに詳しく書いてあります。) ⑯バッテリーにテープライトのコードを差し込めば完成。 |

リング抜きのアーム部分が自在に曲がるリング抜きです。今まであるようなアームが金属製のものと違い、アームの形の違うものを数種類も用意する必要がなくなります。これ1つでアームの形を変化できます。 固定式のアーム部分が金属製のリング抜きではなく、アームの部分を自由に変えることができるリング抜きは以前にも作って使いっていますが、アーム部分が以前のものは長かったので、今まで担当したお子さんよりも障害の重いお子さんが使う場合には、課題が難しいと考えました。 このリング抜きはアームの部分が今までのものの半分の長さのものです。アームの部分は今まで同様に自由に曲がり具合を変えられる可変式のリング抜きです。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

リング抜きのアーム部分が自在に曲がるリング抜きです。今まであるようなアームが金属製のものと違い、アームの形の違うものを数種類も用意する必要がなくなります。 障害を持ったお子さん達は、手指の使い方が未熟で細かな指の動きや手首を回転させるような動きがうまくできません。障害の程度が重くなれば、尚更手指や手や腕の動きは未熟な状態になります。日常生活をおくる上で、手の活動が十分でないと、ものをつまんだりひっぱたりといったことやビンのふたなどを回転させてあけるような、生活の上で様々なことがなかなかできないということになります。 リング抜きは、棒状の管が太い金属製で硬質なものではL字のようにある方向しかできませんが、弾力性のあるものですと色々な方向や向きに自由に棒状の管を変化させることができるので、机上で手首の回転等のより複雑な動きをおこなうことができます。 市販品は自由に管の形を変えられないタイプのものでも5000円以上しますが、手作りならば100円ショップの活用で数100円で管の形を自由に変えられるタイプのものが作れます。問題があるとすれば、管の素材が金属棒のように固い物でなく柔らかいということで、お子さんが力任せに強引にリングを引くと管が曲がりやすいということです。リングが抜きづらい場合は、大きめのリングを用意するとやりやすくなります。 (材料・道具)(作り方)は、「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

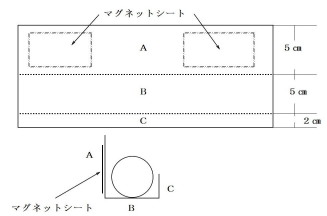

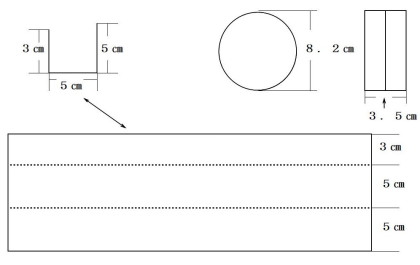

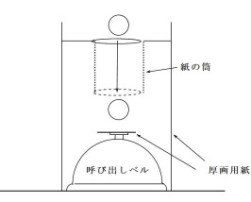

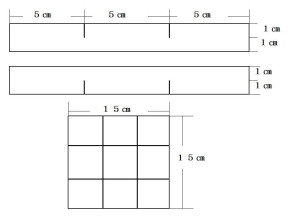

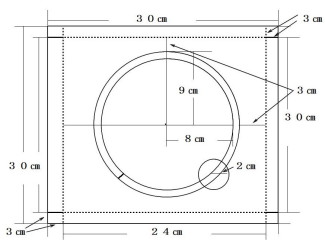

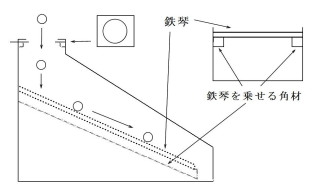

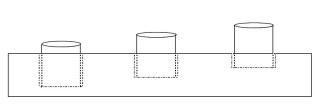

追視の学習の為の教材になります。レールの部分がマグネット付きなので、ホワイトボードに貼って使えます。 レールの傾斜を変えることで、ピンポン玉を速く転がすこともゆっくり転がすこともできます。 また、レールの幅が広めになっているので、子どもたちがレールの所へピンポン玉を入れやすくなっています。ピンポン玉は転がっても音は出ないので、その辺は改良の余地があるしょう。  (学習時の使い方) (学習時の使い方)何回かピンポン玉を転がして、お子さんがどの位ピンポン玉の動きを見ているか確認します。ピンポン玉の動きが速すぎないか、ゆっくりすぎないかも見ます。 お子さんがやりたがるようなら、ピンポン玉を渡してやってもらうようにします。 工作用紙・ホワイトボード・貼れるマグネットシート(ダイソー)、定規、ペン、ハサミ ①レールの大きさは、右に図のようになります。厚紙に線を引いてハサミで切ってから、定規を当てて折れ線部分を折り曲げます。 ②写真ではレールの長さが短めですが、マグネットでホワイトボードに固定できるので、もう少し長くしても大丈夫です。 |

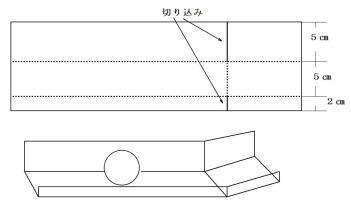

レールの部分に傾斜をつけたものになります。狭い(小さい)ホワイトボードでも、ピンポン玉を転がすレールを長目に使えるようになっています。 (学習時の使い方) 上の「1」と同じです。 (材料・道具)(作り方) 上の「1」と基本的には同じです。レールを曲げる部分を作るため、右の図のように壁の部分に切り込みを入れるところが違うだけです。 |

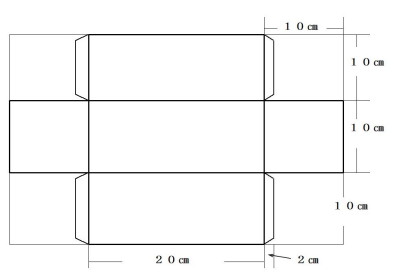

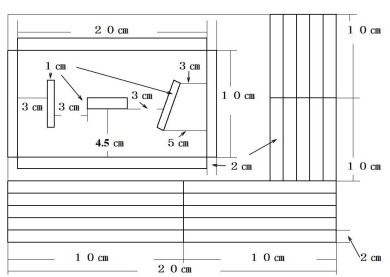

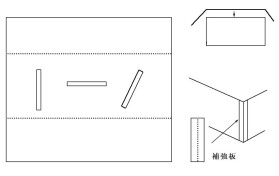

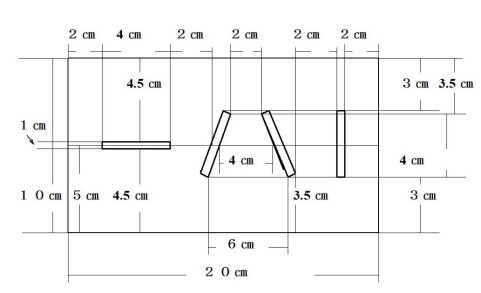

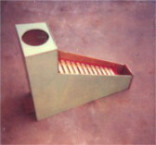

先生がレール部分にピンポン玉を投入するのではなく、子どもたちが自らピンポン玉を投入しやすくするための投入箱です。 (学習時の使い方) 先生が、何回かこの箱にピンポン玉を入れるのを見せ、その後子どもたちに「ここへ入れてごらん。」と誘導します。 (材料・道具)(作り方) 工作用紙、両面テープか速乾のボンド(または、速乾のセメダイン)、貼れるマグネットシート(ダイソー)、定規、ペン、ハサミ ②穴の部分の前後の幅が3㎝と2㎝と違うのは、ピンポン玉がスムーズにレールの部分に落ちるようにしているためです。同じ3㎝幅にするとピンポン玉は、レールから外れて落ちてしまうことがあるからです。 ③図の右に書いてある傾斜板は、ピンポン玉がスムーズに穴の方へ転がるようにするためのものです。左から3番目の写真のように貼り付けていきます。 |

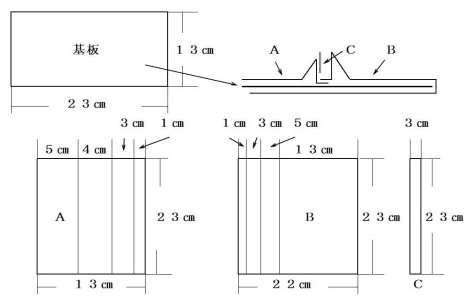

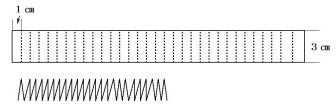

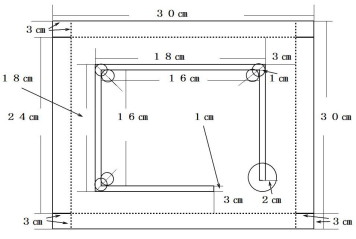

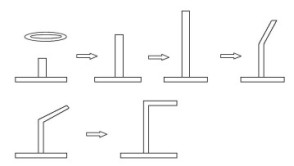

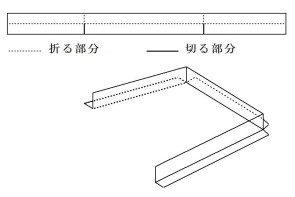

小さめのホワイトボードを机上に立てる為の厚紙でできているスタンドです。厚紙で作るので、材料代は数10円しかかりません。 (材料・道具)(作り方) A3厚紙(ダイソー)、定規、ペン、ハサミ、両面テープ、速乾ボンド(または、速乾セメダイン) ①厚紙に右の図のような寸法で線を引きます。A・B・Cの板ができたら、下の写真のようにA・Bの板は定規を線に当てて折ります。折ると折れ線部分は谷になりますが、山になる部分は裏返して折り返せば山になります。 ②右の図のように基板になる板に、Aを両面テープか速乾ボンド貼ります。右の図の右上の図のように端の山の部分は垂直にします。Bの板も端の部分は垂直にしていきます。AとBの端の垂直の部分を重ねます。 ③Cの板を右の図のようにAとBの板の間に貼り付けます、これで完成です。ホワイトボーをこのAとBの隙間部分に差し込んで傾きを見ます。よりまっすぐ立てたいときは、Cの板を1枚・2枚・3枚と追加していきます。 |

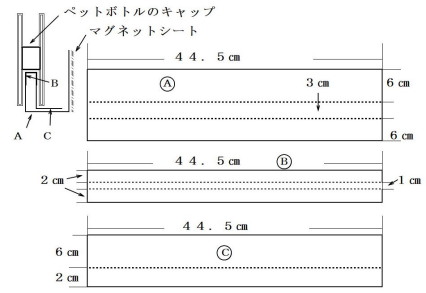

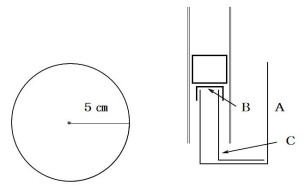

円盤が回転するのを追視するものです。レールの裏側にはマグネットシートを貼ってあるので、ホワイトボードや黒板に貼って使えます。 (学習時の使い方) マグネットが貼れるホワイトボード等に貼って使います。レールの部分の傾斜角度を変えることで円盤の回転速度が変わりますから、お子さんの追視できる速さを考慮して角度を変えていきます。回転円盤は表と裏が違う絵柄になっているので、時々変えると良いでしょう。 (材料・道具)(作り方) A3厚紙・工作用紙か画用紙(ダイソー)、ペットボトルのキャップ、千枚通し、楊枝、速乾ボンドか速乾セメダイン、両面テープ、絵の具、絵筆、定規、ペン、こんぱす ②円盤の芯になる部分はペットボトルのキャップを使います。キャップの中心に千枚通しで穴をあけます。穴を開けたらそこに楊枝を刺します。(楊枝は円盤の表と裏がずれないようにするために使っています。)   ③キャップの表側と裏側(縁)に速乾ボンドを塗り、円盤を楊枝に刺して固定します。 ④レールの部分を作ります。右の図のように厚紙や工作用紙(または画用紙)に線を引いてハサミで切り取ります。工作用紙は図のBになります。 ⑤A・B・Cは、折れ線の所を折り曲げます。Aがレールの土台になります。そこへCをイラストのように両面テープか速乾ボンドで貼ります。 ⑥AとCのレールのままだと円盤が回転する時にレールの幅が安定しないので、BをAとCのレールにかぶせるように貼ります。 ⑦Aの板の縦の裏側にマグネットシートを貼れば完成です。 |

追視の回転円盤で音が出るタイプになります。 (学習時の使い方) 上の「追視:回転円盤」と同じです。 (材料・道具)(作り方) A3の厚紙・手芸コーナーで売っている鈴(ダイソー)、両面テープの紙の芯、ビニールテープ、画用紙、ハサミ、速乾ボンド(または、速乾セメダイン)、工作用紙、絵の具、絵筆  ②画用紙が貼れたら、ハサミで余分な部分を切り取ります。 ②画用紙が貼れたら、ハサミで余分な部分を切り取ります。③鈴が回転しやすくする仕掛けを作ります。右下の図のように、幅3㎝の工作用紙を1㎝幅で折っていきます。これで蛇腹のようなものができます。 ④下の写真のように、工作用紙で作ったジャバラを紙の芯に入れてみます。長さが合っていればOK。 ⑥レールの部分を作ります。右上の寸法図のように厚紙に線を引いて切ります。折れ線の部分は折るところです。これでL字型ができます。 ⑦レールの縦側の裏にマグネットシートを貼れば完成です。 |

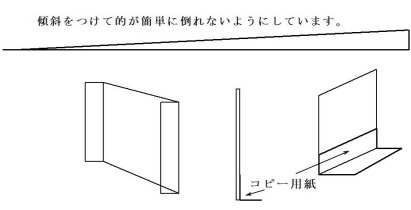

息をフーッと吹き出すことが難しい子が、ストローを使うことで息を強く吐き出しやすいようにしたものになります。 訓練というと飽きやすいので、ドミノ倒しにして遊ぶ要素を入れています。 材料は厚紙とコピー用紙・絵の具です。コピー用紙は、的になる厚紙の裏側の下に貼り付け、前に的が倒れないようにL字型にしたものです。  (学習時の使い方) 机の上に置いて使います。初めはストローの先が手前の的につくくらいの近さで行います。的が簡単に倒せるようなら、徐々に的から離れた位置で行うようにします。 的には色が塗ってありますから、「次は、黄色の的まで倒せるように頑張って!」などと目標を伝えてあげるといいでしょう。 |

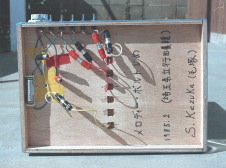

箱の正面・箱の裏面・両側面(左右)・天板に空いた穴にペグぐを入れると、ペグが箱の中に通っている10数本の丸棒にぶつかって落ちていき、コロコロと音を立てて転がり落ちるようにしたペグ入れです。 (学習時の使い方) ペグを1本入れたら音がコロコロと鳴れば、「あれ?」とお子さんが思い、もっと入れてみようとがんばれるかもしれません。 穴は、上部・側面部とたくさん開いていますから、好きな場所の穴を選んで入れるようにします。しっかり穴を見てペグを持つ手をコントロールして穴に入れられるか、時々声掛けしてあげて励まします。 |

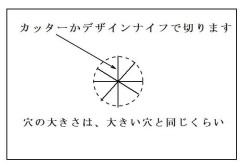

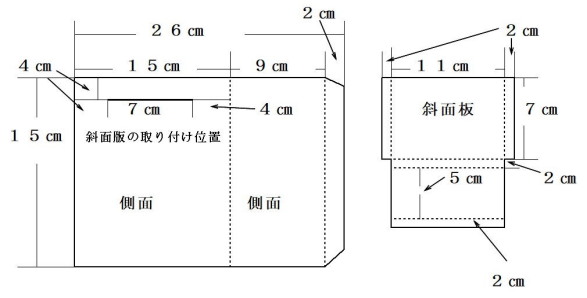

玉入れは、穴に玉を入れても音がしないと子どもたちには退屈なものにしかなりません。退屈でしかないと集中して取り組むことは難しいでしょう。 この玉入れは、金属の「呼び出しベル」が入っているので、玉が当たると「チーン」といい音が鳴ります。 また、穴を入れる蓋の部分は2㎝の高さの壁になっているので、穴に玉を入れ損なっても机から落ちてしまいづらくなっています。 それから、穴の大きさを変える蓋・玉を指で押して入れる蓋・穴に入れるのがまだ難しい子でも穴に入れられる蓋があるので、子どもたちの学習のレベルに合わせて使えるようになっています。(※各種の蓋は、穴の開いた部部にかぶせるだけです。) ビー玉等の玉は、ベルのカバーに当たると左右どちらかに弾かれるので、玉がベルのカバーのところで詰まってしまう恐れもありません。今回は、箱の底はついていません。底をつけるとベルをボンドで固定したり、玉を取り出すための穴を左右の側面下にあけなければならないので省略しました。底はついていなくても活用時に問題はないでしょう。 ①下の図面の寸法のように厚紙に線を引いて切ります。「側面」と書かれているものは2枚必要です。 穴の部分は、コンパスで3㎝の円を描いてから、円きりカッターで切り取ります。 ②左の写真のように側面のパーツが2枚、傾斜板、蓋(穴大きさが違います)を用意します。 ③図の点線部分は折る線です。厚紙を折るときは、右上の写真のように線のところに定規を当てて折るときれいに折ることができます。また、折った部分を平らにするときは右上の写真のようにハサミの持ち手の部分を使ってこするとしっかりと折れます。 ④左の写真は、傾斜板になるパーツです。図のように点線部分を折ります。左から2番目の写真のように折って、速乾ボンドで貼り付けて斜面板を作ります。左から3番目が傾斜板の完成です。 ⑤図のように側面の部分の上側に「斜面板の取り付け位置」と書かれた太線があります。側面に7㎝の線をペンで書きます。完成した傾斜板(斜面版)を右の写真のように速乾ボンドで貼り付けます。 ⑥側面版2枚を速乾ボンドで貼り付け箱型にします。 ⑧「呼び出しベル」はそのままではいい音は出ません。ビー玉をカバーの部分に落としても「ボコ」という音しか出ません。呼び出しベルは、反時計回りにカバーの部分を回して緩めます。緩めたらビー玉を落としていい音が出るか確認します。ゆるめすぎてカバーがはずれてしまわないように気をつけます。 呼び出しベルは、箱の底側の真ん中辺りに置けばビー玉が当たるようになっています。これで完成です。 下の蓋は、左側が小さな穴に玉を入れられない子用の蓋です。斜面になっているので、穴に向かってビー玉が転がっていきます。まだ直接穴に玉を入れられないけれど、友達がやっているのを見てやりたがるようなお子さん向けです。  右のほうはビーダを穴の上に置いて指で押し込むタイプの蓋です。 固定してある元の蓋にかぶせて使います。 コンパスで円を描き、図のようにカッターかデザインナイフ(デザインナイフがお勧めです。)で切り込みを入れるだけです。   |

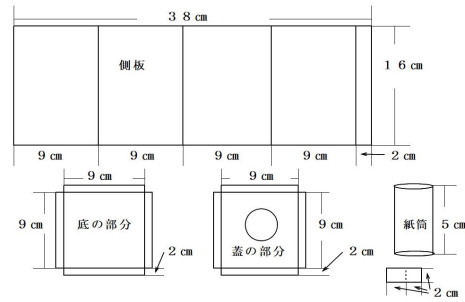

木の板で作ることが多い「棒入れ」をストローと工作用紙で作ったものです。工作用紙でしたら木工ができない先生でも簡単に作ることができます。ただ、紙とストローですから、ストローが落ちても音はしません。 (学習時の使い方) ストローを入れる穴の大きさが2種類あるので、初めは細いストローを渡します。細いストローは、穴が小さくても大きくても入るので入れやすいでしょう。 次に太いストローを渡します。大きな穴には入りますが、小さい穴には入らないので、穴をよく見るように声掛けします。必要なら先生が大きい方の穴にストローを入れるのを見せます。次は、細いストローと太いストローを一緒に渡します。ストローの太さに応じて穴を選んで入れられるようになれば、課題は完了です。 (作り方) 天井部分と側面に開いている穴は、革工芸で使うポンチで穴を開けています。(※ポンチの径は10mmでホームセンターで売っているもの) ストローは、半分の長さに切って使います。種類は、太いものと細いものを用意します。太いストローはホームセンターで売っているもので、細い方は100円ショップのダイソーのものです。細いストローは簡単に穴に入れられますが、太い方はぎりぎり入るという太さになっています。 箱の寸法は、天井部分が10㎝×10㎝で高さは20㎝。工作用紙1枚で作れます。下の台の部分は、厚画用紙を使っています。 |

この玉入れは、片手で蓋の部分を引かないと穴が現れません。蓋を引き、同時に違う方の手で玉を穴に入れないと玉入れができない作りになっています。 蓋を引いた手を放すと、ゴムの力で蓋はもどってしまい穴が隠れてしまいます。 (材料・道具)(作り方) 厚画用紙、黒い厚画用紙、輪ゴム、千枚通し、速乾ボンド、穴開けパンチ、定規、ハサミペン ②底側になる四角の底板の部分を厚画用紙を切って作り、箱をコの字型の厚画用紙で底板に貼り付けます。 ③蓋の部分を作ります。穴は玉よりも大きめに円きりのカッターかデザインナイフなどで切り取ります。蓋の部分は側面を3カ所だけ作り、側面のないところに右の写真のような黒い厚画用紙を置きます。黒い厚画用紙には輪ゴムを通す穴を2カ所穴開けパンチで作ります。 ⑤黒い板が下に落ちないようにL字型の厚画用紙の板を左の写真の用の貼り付けます ⑥蓋を箱の上部にはめれば完成です。 (※紙製なので軽いため、蓋を引くと箱が動いてしまいます。先生が底板を手で押さえるか、2重にしたビニール袋に水を入れて箱の中に入れて重しにします。) |

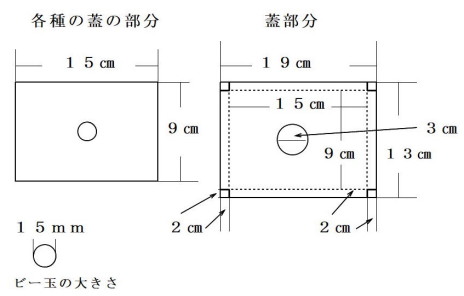

普通の玉入れ(インプット)ですが、入れた球でいい音が出るようにダイソーで売っている呼び鈴を使っています。 (材料・道具)(作り方) A3の厚画用紙、トイレットペーパーやラップの紙の芯、ダイソーで売っている呼び鈴、ボンド、デザインナイフか円きりカッター、定規、ペン、クラフトノコ、コンパス  ①下の右の図のように寸法を書き込んでハサミで切り取ります。 ②蓋の部分は、真ん中に紙の芯の直径よりも小さめに円を描いて円きりカッターかデザインナイフで円を切り取ります。 ③紙筒は、先端の2㎝位のところに印をつけてハサミで切ります。ハサミで切った部分にボンドを塗って蓋の部分の所に貼り付けます。 ④呼び鈴の押す部分の所に厚画用紙を2枚重ねて板を貼り、ビー玉が当たった時に音が鳴りやすいようにします。 ⑤箱を組み立てます。下の写真の右から2番目の写真のようにL字型の厚画用紙使って蓋や底を作ります。 ⑥呼び鈴を底の蓋に置き、箱の側面を底蓋に入れて上の蓋をはめれば完成(※蓋はビー玉がこぼれ落ちないように3方向に壁を這ってあります。) |

目と手の協応や集中力を高めることがねらいとなると思いますが、穴の中に箸を入れるという活動は、お子さん達にとってはかなり退屈なものです。 この「3ステップ箸入れ」は、穴の大きさを大きい穴・中ぐらいの穴・小さい穴と3段階に変えられます。お子さん達の状態を見てすぐに穴の大きさを変えられることで、これができたら次はこれ、その次はこれと、スモールステップできるわけです。 また、容器を机の上に置いて箸を入れるようにしてもなかなかコーンというような大きな音はしません。そこで容器の底側にもうひとつ別の容器をつける(ただ、押し込むだけです。)ことで、底と机の間に空間ができてコーンという大きな音が出るようにしました。お子さん達は音が余り出ないようなものよりも箸を落としたら大きな音が出る方が意欲的に取り組めるでしょう。 |

白いキャップを2回裏返して、同じ色を見つける「神経衰弱」です。9マスなので、取り組みやすいでしょう。  (学習時の使い方) 初めは先生が何回かやってみせます。2回キャップを裏返して同じ色だったら自分の物になる・色が違ったいたらキャップを元の場所に戻す・その色の場所を覚えておくようにするの3点が理解できれば学習がスタートです。 (材料・道具) 工作用紙、ペットボトルのキャップ、画用紙、速乾のボンド、ハサミ。定規、ペン、アクリル絵の具 ※箱の中の枠は、厚紙を右の図のような寸法で作ります。ハサミで切る切り込みは、図の上のように上側から1㎝と下側から1㎝にして、それを切り込みに合わせてはめ込むようにします。 |

100円ショップのダイソーで売っている「パーティーコースター」を使った、ものを重ねて乗せる教材です。 (右の写真のパーティーコースターは、液体の入ったコップを乗せることでLEDライトが点灯するものです。) (学習時の使い方) 木の板をコースターの上に乗せていくと、2枚重ねの板を9枚以上乗せれば明かりがつくので、ただ乗せるだけでは飽きてしまうようなお子さんでも、ここまで乗せればいいということがわかりやすく、ライトが点灯するのでちょっとやる気も出てくるかもしれません。障がいの重いお子さんですと、ものを重ねるようにいくつも乗せるのは結構難しいでしょう。 お子さんが活動する前に先生が何回か見本を見せ、たくさん板を積み上げればライトがつくことを教えます。その後お子さんがやるときは、積み上げた板が崩れないように時々修正が必要なら支援してあげます。自分一人の力でできそうならば、敢えて支援する必要はありません。 (材料・道具)(作り方) 木の板は、ダイソーで売っていたMDF材(3セット分)の板を2枚重ねてボンドで貼ったものです。木の板のままでもいいのですが、それでは味気ないので、ダイソーで売っていた「リメイクシート」を貼っています。勿論、板は四隅をサンダーがけして丸めてあります。 |

ガムテープの紙の芯の筒を使った、ものを積む課題の教材です。 (学習時の使い方) 私たち大人はものを簡単に積むことができますが、障がいが重いお子さんになると、台にした紙の芯の筒の上に1個積むだけでも、相当難しい活動になります。 紙の芯の筒は5個用意してありますが、うまくできても1個か2個積むのが精一杯でしょうか・・。少し時間がかかってもいいので、1個積めたら目一杯褒めてあげるといいですね。少しずつでも集中して取り組めるようになれば、いくつ積めるかよりも大事な力(集中力)を子どもたちは身につけていると思います。 (材料・道具)(作り方) ガムテープの紙の芯、厚画用紙・ボンド・コンパス・はさみ・色をつける場合は発色の良いアクリル絵の具 ①厚紙(厚画用紙)の上にガムテープの紙の芯を置いて、鉛筆等のペンでぐるりと円を描きます。紙芯の数だけ描いたらハサミで切り取ります。 ②厚画用紙をボンドで貼って、絵の具で色を塗ります。これで完成です。 |

この教材は、両手(または片手)で皿状の縁を持ち、ビー玉(または、木の球)の動きをうまくコントロールして皿状の真ん中にあいている穴に入れるものです。 皿状の円盤の縁には壁があるので、腕をうまくコントロールしてビー玉を動かせば、ビー玉が外へ飛び出してしまうことは少ないです。障がいが重いお子さんには、腕をコントロールするのは相当難しいでしょう。 (学習時の使い方) ビー玉が外へ飛び出さないようにゆっくり動かすように声掛けしてあげます。ゆっくり・ゆっくりコントロールすることが穴にビー玉を入れるこつだとわかるようになれば、お子さんが一人でも取り組めるようになるでしょう。 左の2枚の写真が「1」です。「1」は紙皿と紙のお椀からできています。「2」は100円ショップに売っているPP板が材料、「3」は上の紙皿の穴の大きさを変えられるものです。穴の大きなものができるようになったら、より小さな穴の方を行います。「4」は100円ショップの紙の箱・「5」は紙皿と空き缶を使ったものです。どの玉入れも10~15分もあれば簡単に作れるものです。遊び感覚でお子さん達が挑むと良いでしょう。球を入れる穴が小さくなると大人でも結構難しいです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

貯金箱を使って「つまみ動作」や「手指の巧緻性」を高める学習を行うことがありますが、それができるのはある程度その力を持っているお子さんに限られます。ある程度できるレベルから、更に安定的にできるようにと取り組むわけですが、そういった活動がまだ無理なお子さんでも、友達がやっている姿を見てやりたがるケースがあります。 「~したい」という意欲を活かしてあげたいので、つまむことができない子には、大量の硬貨を用意して手をそこに入れて握るようにすれば硬貨がつかめるようにして、広口のビンの中に入れるような活動を用意してあげても、やっぱり友達と同じ貯金箱を使いたがります。 そこで友達と同じ貯金箱を用意してこの補助具を使うようにすれば、握ったお金を流し込むことで貯金箱にお金が吸い込まれるように入っていきます。広口のビンでは納得してくれないようなお子さんの意欲を活かせる補助具です。補助具のサイズを大きくすれば、殆どのお子さんで使えるでしょう。肢体不自由のお子さんで手に軽いマヒのあるお子さんでも大丈夫でしょう。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

ビー玉等を指で押し込んで穴に入れるという玉入れです。 玉入れの教材教具は、それを使うお子さんに合わせるようにすると数種類必要になります。腕のコントロールや視線の使い方が上手でないお子さんの場合は、玉自体の大きさや入れる穴の大きさを考えてやらなければなりません。 穴に入れること自体が難しい場合は、穴にじょうごを差し込んで玉を入れるスペースを大きくしてあげる等の配慮も必要です。また、玉入れが楽しくできるように玉を入れると音がするなどの工夫も必要です。 (学習時の使い方) この玉入れの場合は、玉を穴に落として入れるのではなく、指で玉を押し込んで入れることが課題になります。お子さんの指をビー玉にのせ、先生がちょっとだけ指で押してあげることで、やり方が理解できるようになるでしょう。指で押す力が弱いお子さんの場合は、穴の十字のカットする長さを伸ばして玉が入りやすくするといいでしょう。 押した指が蓋の穴に挟まらないかどうか、先生が自分で試してお子さんたちが痛い思いをしないように配慮していきます。 (材料・道具・作り方)「0から始める教材作り1」のページをご覧ください。 |

この玉入れは、樹脂製の容器の蓋を使うのではなく、厚画用紙で蓋を作ってあります。 以前ダイソーで売っていた容器は、上のもののように蓋が柔らかい樹脂製でしたので、大きめのカッターナイフで十字に切り込みを入れることができました。最近はこのタイプのものが殆どなくなり固めの樹脂製に変わったため、カッターで十字に切り込みを入れようとすると蓋がパリンと割れてしまい作れません。 そこで厚画用紙を円盤状に切り、カッターナイフで十字に切ったものをボンドで貼るようにしたものです。ボンドで貼ったら本等の重しをのせて乾燥させます。十字に切った厚画用紙の部分を内側に押し込んで右の写真のようにすればビー玉等を入れやすくなります。厚画用紙なので指をはさんでも痛くなりません。問題は、入れたビー玉等の玉を取り出せなくなることですが、その場合は厚画用紙の蓋を外して付け替えるようにします。面倒ですが、作業的には簡単ですから・・。 (学習時の使い方) 上の「押して入れる玉入れ」と同じです。 |

大きめのペットボトルを材料にしたビー玉入れです。入れる穴が大きいので、玉入れが苦手なお子さんでもやりやすいでしょう。また、ペットボトルの容器が壁の役割をするので、ビー玉が外にこぼれにくくなっています。 穴の大きさを変えたいときは、写真の右側のように、厚画用紙を丸く切って中に入れれば穴の大きさを簡単に変えることができます。 (学習時の使い方) 初めはそのまま使って、ビー玉を入れられれば音がすることをわかってもらいます。次に、なれてきたら穴の大きさを変えていきます。中くらいの穴の大きさと小さい穴の大きさがあるといいでしょう。中くらいの穴で入れられるようになったら小さな穴に変えていきます。 (作り方) ペットボトルの上部をカッターナイフで切り、それを逆さまにして差し込んだものです。そのままでも玉入れとして使えますが、空き缶が中に入っているとビー玉が落下したときに、ボコという音ではなくカーンといういい音が出ますので、空き缶を入れた方が子どもたちには意欲が出るでしょう。10分もかからないで作れます。 |

親指と人差し指を使ってものをつまむことを練習するものです。ピックは比較的つまみやすいので、成功体験ができやすいと思います。 ものをつまむことが苦手なお子さんは、特別支援学校では多く見られます。日常生活の中に「つまむ」という経験が少ないこともひとつの原因かもしれません。反面、ものをつまむのが下手なのに、興奮すると友達や教員の腕等を力一杯つまみあげてけがをさせるお子さんもいます。 つまむ動作を体験・学習するのは、日常生活の色々な場面で行うことが一番良いと思いますが、課題学習として取り組むのもいいと思います。 この訓練具は、比較的簡単につまむことができるようにしてあります。どうしてそうしているかというと、特別支援学校のお子さん達は、幼少の頃から「できない」「難しい」「わからない」ということを嫌というほど体験している子が多く、その度に自信をなくしてしまっているからです。「できた!」という達成感とほめられたという経験を持ってもらうため、難易度を下げているわけです。頑張ったことをほめてあげられるようにして、もう少し頑張ろうとお子さん達に思ってもらうための訓練具です。抜いたピックは、それぞれの動物柄のピックのところに仲間集めのように入れていきますが、これは別の課題になるので、つまむことができればほめてあげましょう。 (材料・道具)(作り方) つまんで抜くピックは100円ショップで売っているお弁当用のピックです。ケース・カラーボード・ピック・発泡スチロール用の接着剤等全てダイソーのものです。 |

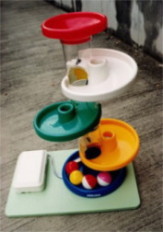

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)このおもちゃは、「クルクルチャイムL」と言う名前でおもちゃ屋さんで売っていたものです。 (右から2番目の写真の水切りがついていないのが本来の状態です。) 商品のままでは穴にボールを入れられないので、水切りのざるをつけてボールを入れやすくしたものです。 値段が1999円と安かったのとボールが中心の軸の周りをくるくる回っていくおもしろさに惹かれて買いました。個別学習の時に手の操作性の向上や目と手の協応動作の向上に使えると思います。 しかし、ボールを入れる穴が、私たちが見ているお子さん(重度・重複児、弱視の子や全盲の子もいます。)には小さすぎることと、ボールが下の台に落ちると「カーン」と小さな金属音がするだけで、ボールが回転しているときには音がしないという点が、私たちの学習グループのお子さんが使うには問題でした。それらの問題点を解消しようとしたものがこの改良版です。  入れる穴が小さくてもボールを容易に入れられるように、プラスチックの水切りざる(底をクルクルチャイムの穴に合わせてカッターナイフで切り落としてある。)をつけました。こうすることで全盲のお子さんも自分からできるようになりました。チャイムの筒に耳を押し当てて、ボールが回転するときに出る音を聞いているようです。 入れる穴が小さくてもボールを容易に入れられるように、プラスチックの水切りざる(底をクルクルチャイムの穴に合わせてカッターナイフで切り落としてある。)をつけました。こうすることで全盲のお子さんも自分からできるようになりました。チャイムの筒に耳を押し当てて、ボールが回転するときに出る音を聞いているようです。回転するボールに音が出るように入れるモノについては、今より大きな音が出るものを探しているところです。今入れているものでは、まだ音が小さいのです。ただし、余り入れすぎるとボールが重くなって、落ちていくボールの回転速度が著しく落ちてしまいます。(ただ、重くすると回転速度が落ちるという点を追視のしやすさに使うという使い方もあると思います。) (材料)市販のおもちゃ・プラスチックの水切りざる・瞬間接着剤・BB弾や金属の丸い玉・ナットの小さいものなど、ボールの中に入れる音の出るもの (作り方)水切りざるの底にクルクルチャイムのボールを入れる穴と同じ大きさの穴をあける。穴を開けるときには、カッターや糸鋸などを使う。バリが出たら木工ヤスリ等で削っていく。大きな穴になったら、ボウルを接着剤で固定する。ボールが鳴るようにボールにきりで小さい穴を開けて、木工ヤスリ(丸棒タイプ)で穴を広げる。中に音の出るもの(おもちゃの鉄砲用のBB弾や金属性の丸い玉など)を入れたら、セロテープで穴を塞ぐ。 |

コインを入れる穴の方向が、縦・横・斜めと違うものです。 玉入れや棒入れ・直線的な棒からのリング抜きはできるお子さんに対して、コイン(丸い板)をつまんで手首の回転を調整して穴に入れる課題用の教材です。 (学習時の使い方) コインを落として机の下にコインが転がらないように、お盆等でコインが転がらないようにして始めます。コインが机の下に落ちるたびに拾っていたのでは、課題に集中できなくなるからです。 提示の仕方は、コイン入れを横向きに置いて提示したり、縦向きに置いて提示しています。何か気に入らないことがあるとつねってくるお子さんでも、ものをつまんで操作する段になるとなかなかつまむことができづらかったりします。正しい手指や手首のコントロールができないというか学習していないことや、生活の中にそういった手の動きが必要とされていない為、獲得されていないのではと思われます。 このお子さんの場合は、コイン入れはつまむ・コントロールするといった活動がまだ未熟なので、もう少し両手の活動をしっかりおこなってから再度チャレンジしていこうと考えています。力づくで引き抜こう押し込もうとすることがリング抜きや型はめの課題学習から見られるからです。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

厚画用紙で作る「コイン入れ」です。 木の板で作るものは電動の糸鋸やのこぎり等の木工ができないと作れませんが、こちらは厚画用紙ですからハサミで切って両面テープかボンドで貼るだけで作ることができます。 コインを入れる穴は、定規とカッターナイフかデザインナイフ(100円ショップのダイソーやホームセンターや文具店で売っています。)で切りますが、それは難しくありません。コインを入れる天板部分には、ぐるりと壁がついています。これは、子どもたちが上手にコインを入れられなくて、机の下にコインを落としてしまったりして活動が中断されるのを防ぐためです。コインを落とすたびに活動が中断されては、お子さん達の集中力は続きません。   (材料・道具・作り方) (材料・道具・作り方)厚画用紙2枚、定規、ペン、両面テープかボンド、ハサミ、カッターナイフかデザインナイフ ①左の図のように厚画用紙に線を引いてハサミで切ります。 ②右側の図は、蓋の部分と蓋を支える板状のパーツになります。 ③左の図を折って箱にします。右側の蓋部分は2㎝ほど壁の部分から下がった位置につけますが、その前に蓋を支えるパーツを壁に貼って落ちないようにします。蓋は、固定しません。 |

お店で靴を買うと靴を入れる箱がついてきます。その箱で作る「コインいれ」です。既に箱の形になっているので、コインを入れる穴と取り出す穴とコインが下に落ちないようにする壁の部分を作るだけで工作がすみます。 厚画用紙や木の板で作る箱よりもサイズが大きいので、穴に入れるコイン(円盤状の板)が大きくでき、そのために「つまむ」ことが苦手なお子さんでもコインが持ちやすくなります。 「つまむ」学習をする場合は、コインは多少小さくてもかまいませんが、コイン入れはつまむ学習ではなく、穴の向きを見て考えながら手首の動きを調整していくことが課題になるので、コインは大きい方が学習に取り組みやすいと考えます。 (学習時の使い方) 上の「コイン入れ」と同じです。 (材料・道具・作り方) 靴を入れる箱(靴のサイズは25㎝。)、A3厚画用紙1枚、定規、ペン、両面テープかボンド、ハサミ、カッターナイフかデザインナイフ |

ティッシュの箱と厚画用紙で作る「コイン入れ」です 。作るのが簡単なのが特徴です。 ティシュの箱は、ティッシュが入っていない空の状態だと強度が低いですが、L字型の厚画用紙を箱の四隅に貼ることで強度をあげています。写真では、コインを入れる面に上で紹介しているコイン入れのように囲いがありませんが、できれば囲いはあったほうがいいでしょう。 囲いは、帯状の厚画用紙をぐるりと巻いて貼るだけでKです。 (学習時の使い方) 上の「コイン入れ」と同じです。 (材料・道具・作り方) A3の厚画用紙1枚、定規、ペン、両面テープかボンド、ハサミ、カッターナイフかデザインナイフ( ※デザインナイフの方が穴は切りやすいです。)  ①ティッシュの箱の縦・横・高さの寸法を測ります。 ②底の部分がない形の展開図を作り、ハサミで切り取ります。(※A4の厚画用紙なら、右の図のようにL字型でOKです。) ③コインを入れる穴をデザインナイフかカッターナイフで切り取ります。 ④厚画用紙の底のない箱をティッシュの箱の底側にかぶせて、ボンドか両面テープで貼り付けます。 ⑤箱の四隅にL字型の厚画用紙を貼って補強したら完成です。 |

厚画用紙で作る「コイン入れ」です 。縦・横・斜めの穴の向きの種類が多いタイプになります。箱の底の部分は蓋状にしてつけてもいいし、底の部分がない状態でもかまわないでしょう。  (学習時の使い方) 上の「コイン入れ」と同じです。 (材料・道具・作り方) A3の厚画用紙1枚、定規、ペン、両面テープかボンド、ハサミ、カッターナイフかデザインナイフ(※デザインナイフの方が、カッターナイフよりも使いやすいのでお勧めです。デザインナイフは、ダイソーでも売っていますが、長く使うのでしたらホームセンターで売っているほうがいいでしょう。勿論、ダイソーのものでもOKです。) ※コインを入れる穴は定規を使って穴と穴の間隔が同じようになるように測って作っていますが、もっと簡単にやるには穴の大きさ(例えば4㎝×1㎝)の大きさの厚画用紙か工作用紙で板を作り、その板を使って鉛筆で板の周囲をなぞって位置を決めるのでも良いでしょう。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) このメロディー・ボルト締めは、ナットをしっかりボルトにしめられると何種類ものメロディーが流れます。 メロディーが流れることで、どこまでナットをしめればいいかという目安になるとともに、単調な作業からしっかりできると音楽が流れて楽しいという形に変わります。  手指の操作性を高めるということで、ボルトとナットを締めさせる学習が、以前はどこの特別支援学校(養護学校)でも割合おこなわれてきました。その活動は、単調で見通しもきかないような作業であることを実際教員がやってみるとわかります。 手指の操作性を高めるということで、ボルトとナットを締めさせる学習が、以前はどこの特別支援学校(養護学校)でも割合おこなわれてきました。その活動は、単調で見通しもきかないような作業であることを実際教員がやってみるとわかります。同じような活動は、作業所などの施設でも単純作業が仕事内容として多いため、似たような面を抱えているのではないでしょうか。それらの事柄は、ちょっとした工夫で見通しが持てるようになったり、単調でなくなったりするものです。 また、ボードは何種類かあり、どらえもんの顔のボード(目や口の部分に穴があいています。)・左右の手の操作だけでなく、T字型のボードは上下の手の操作をおこなえ、また、穴の大小弁別や色の弁別に使用できるボードもあります。全てのボードが、メロディーが流れるようになっています。ただ、ボードの中に板を削って配線をするという難しさがあるので、誰にでも簡単に作れるというものでないことが欠点です。 (発明展、県展受賞及び全国展の教職員の部で奨励賞受賞作品) |

的に息を吹きかけて倒すものになります。呼気の学習はピンポン玉に息を吹きかけて穴に入れるものなどありますが、この的は下に数字の書いてある板(工作用紙)があり、その上を的がスライドするようになっています。 1の目盛りから始めてどこまど遠くに的をはなせるかが。客観的に判断できます。3の目盛りまでが限界だった子が、頑張って5の目盛りまで伸ばせたというようにわかりやすいです。 (材料・道具)(作り方) 工作用紙、厚紙、コンパス、定規、ペン、速乾ボンドか速乾セメダイン ①的は厚紙で作ります。土台になる四角の板は、3枚位重ねて重くします。 ③的の支柱の裏側にL字型の紙を貼って置くと、倒れた的を元の状態に立てやすくなります。 ④スライドする部分を作ります。数字の書かれた工作用紙の板に、左の写真のようにコの字型の工作用紙を作ります。数字の板がスムーズにスライドするか確かめます。(※数字の板の幅は5㎝で2㎝間隔で赤い線が引いてあります。) ⑤このコの字型を土台の厚紙に速乾ボンドで貼り付けます。これで完成です。 |

基礎学習で行うところの棒入れです。棒を握って棒の向きを穴に入るように考え、握った手を広げて入れる学習の教材です。 障害の特に重いお子さん方の教材ですので、いくつも必要というものではありませんが、学年にひとつくらいは欲しいものです。自立活動の時間に活用するだけでなく、遊び感覚で遊んでもらえたらと考えています。 (学習時の使い方) 棒入れは、棒に長さがある関係で障がいが重いお子さんには難しい課題学習になります。棒を横方向に持てば穴には入りません。穴の大きさを大きめにしてあっても棒が入れられないようであれば、一度蓋を外して棒を入れるようにしてもいいでしょう。棒の持ち方が縦方向になるように指導しながら入れるようにします。棒の持ち方が安定してきたら、棒の先端が穴に入るように導いていけば入れ方が理解しやすくなるでしょう。どうしても無理そうであれば難易度を下げた課題に 100円ショップのダイソーで売っているプラスチックの蓋付きの容器(丸キーパー)の蓋にドリルで穴をあけます。穴の大きさは丸棒が楽に入る大きさにします。写真の棒入れの穴は、ちょっと小さいかもしれません。この穴の大きさよりも2周~3周りは大きい方がいいでしょう。 |

木材や上のプラスチック容器で「棒入れ」を作る時は、木工で使うドリル等を使わなければなりませんが、こちらは厚紙とラップの紙芯だけで作れる「棒入れ」になります。 厚紙(厚画用紙)をはさみで切り、ボンドか両面テープで作るだけですから、木工の道具を一切使うことなく作れるので、木工はちょっと無理という方でも簡単に作れます。 穴の大きさは3種類ですので、お子さんは大きい穴・中位の穴・小さい穴とスモールステップで課題に取り組むこともできます。 |

厚画用紙で作るので、板の切断・ボール盤を使った穴開け・ジグソーを使った線の切断等の木工ができなくても作ることができます。 使う材料は、ダイソーで売っているA3厚紙(厚画用紙)・ピンポン球・先端が丸めてある割り箸・カラーボードだけです。スライド盤を作りたいけれど、木工ができないから無理と思っている先生でも、厚画用紙ですから簡単に作れます。 (※下の「スライド盤2」のほうは、こちらのものよりも取っ手の部分などが改良したものになっていますので、「2」のほうも参考にしてください。) ピンポン球を握って溝の方向に動かしていきます。穴の開いたところがゴールになってピンポン球のレバーがとれますので、腕の動きがスムーズになるように、初めはお子さんの手の上から先生が手を添えて一緒に動かすと良いでしょう。少しできるようになったら、お子さんだけで行うようにします。利き手でできるようになったら、利き手でないほうの手でもチャレンジするといいでしょう。 尚、お子さんが操作している際にスライド盤が動くようでしたら、先生が手を添えて動かないようにしてあげてください。 (※スライド盤が動いてしまうようでしたら、下のスライド盤2のように底に厚画用紙を敷いたり、滑り止めマットを貼ると良いでしょう。) ※(教材の大きさについて) お子さんたちが机の上で操作する教材(例えば、スライド盤やコイン入れ・ペグ刺しなど)の大きさは、適当に決めるのではなく大体お子さんの肩幅以内にすると良いでしょう。お子さんたちが左右に利き手を動かすときに、スムーズに動かせる可動範囲がほぼ肩幅だからです。下のスライド盤の直線タイプはレールの長さが33㎝ありますが、これは少し長めなので、できれば30㎝以内に収めた方が良かったと思います。ここは反省。    |

スライド盤は、通常は木の板でボール盤やジグソー等の工具を使って作りますが、こちらは厚画用紙で作るものです。木工ができなくてもスライド盤が作れます。 上のスライド盤との違い(改良点)は、スライド盤が操作中に動かないように厚画用紙を底側に貼り付けたことと、玉の付いた取っ手部分をペットボトルのキャップ2個を使うことで厚画用紙をはさむようにしたことで、動きがスムーズになったことです。 これらは、スライド盤の箱の部分の補強と溝の部分の補強の為に、入れているものになります。 (材料・道具)(作り方) 各形のスライド盤の「寸法図」や道具・材料等は、0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

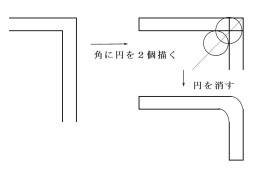

角に円を2個描くことで、その部分が直線ではなく丸みを帯びた外周になるようにします。左の図の場合は、レールの幅が1㎝なので、直線が交わるところに半径1㎝の円をコンパスで描き、その後に斜線の2㎝先にさらに半径1㎝の円を描くようにします。 |

「型紙」は工作用紙で作っておくと、寸法がすぐにわかるので最適です。教材が壊れたときにあたふたしないで済むように、型紙を作り残しておくようにしましょう。 |

ディスク通し(リング通し)は目と手の協応性を高めたり、集中力を高めるための教材です。 予算の厳しい今の学校では、こんなものでもすぐに買ってもらえないので、100円ショップで材料になる商品(ダイソーのペーパースタンド)を探してきて、200円位で作ったものです。自立活動の教材室に置いて、誰でも使えるようにしていきます。 |

1~3の数の学習やペグを挿したり抜いたりする手指の操作の学習に使います。学校には必ずと言っていいほどあるものですが、学校の設立時から時間が経つとペグがなくなっていたりして使えなくなっていることも多いものです。使おうと思ったら使えないのでは困りますから、複数あるといいでしょう。 (材料・道具) 丸い棒、100円ショップのまな板かベニヤ板、ボール盤か電動ドリル、電動サンダーか紙(布)やすり (作り方) 板に穴を垂直にあけるには、電動ドリルよりも学校にあるボール盤のほうがお勧めです。自分で操作できない場合は、木工の得意な先生にやってもらうといいでしょう。 |

つまむ・穴の向きを考える・手指をコントロールして穴に入れるという一連の流れを行う課題学習です。箱の側面に穴を開けてあるので、玉入れにも使えます。 (※この「コイン入れ」は木で作ってあるので耐久性は高くて良いのですが、もっと手軽に作れるのは厚画用紙・厚紙で作るコイン入れのほうです。これから作るのであれば、上で紹介している厚画用紙製のほうがお勧めです。) 小学部のお子さんの個別課題の学習で使う教材です。知的障害のお子さんたちは、障害の重いお子さんの場合、ものに触れることさえなかなか難しいお子さんもいますが、握る・放す活動ができるようになったら、つまむことが壁になりやすいです。 つまむことができるようになっても手首の動きを調整してつまんだものを穴に入れることはうまくできないことが多いです。ものをつまめるようになったら、入れる穴の角度が縦方向・横方向・斜め方向のコイン入れを行うことで、手首の動きをコントロールしてつまんだものを入れることができるようになります。つまんだものを放すことができるようになったら、回転するドアノブのようなものを回転させる活動も取り入れていきたいものです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)木の球を指でつまんでボールに移動したり、トングを使い木の球をトングではさんで、蓋付きのボールに移す活動に使う教具です。 (学習時の使い方) トングでものをはさむ・はさんだものを落とすことなく目的の場所に移すことは、手の操作性の劣るお子さん達には難しい手の活動です。100円ショップに売っているものだけで作ることができますので、子どもたちに使ってもらいながら、操作性が向上したらボールの蓋を取り付けて、蓋に穴を空けてより小さな穴に木の球を入れるように課題を上の段階に設定することができます。 (材料)100円ショップで買ったステンレスのお盆・蓋つきのボール・まな板・木の球・トング、木工用のボンド (作り方)まな板の上にお盆とボールを木工用のボンドで貼りつけるだけです。 |

ストローを入れる穴が1個のものと、大・小2個あるストロー入れになります。 写真左側のストロー入れの方は、細いストローと太いストローを入れる容器の2個です。写真では並べてありますが、太いストロー入れができるようになったら、細いストロー入れを行うようにします。手の操作性や集中力が必要ですが、これができたら次はこれというようにステップを踏んで行えるように教材は準備します。 また、ストローを入れる容器は、テーブルに置いてあって利き手でストローを操作するのと、片方の手で容器を持ち利き手でストローを持つのでは後者の方が難しくなります。お子さんの状態を見て板に容器を固定するかしないか決めると良いでしょう。 (学習時の使い方) 左から2番目の「ストロー大小入れ」の方は、容器の中に厚画用紙の仕切り板が入れてあります。この板があることで、お子さんが間違って細いストローを太いストローの穴のほうに入れたかどうかがすぐにわかるようになります。1対1での指導ができない場合は、別のお子さんを指導していて「ストロー入れ」を課題にしているお子さんの方はちらっとしか見られないことがあります。そうするとお子さんが細いストローを大きい方の穴に差し込んでも中では細いストローも太いストローも一緒になってしまいますから正しく課題ができたのかわかりません。この辺は、仕切り板が入っていれば結果がすぐにわかりますから、その後の指導に役立つでしょう。 ストローを入れる容器(ここでは麺棒の入れ物を使いましたが、ダイソーに行けばもっと適当なものが手に入るかもしれません。)、ストロー大小入れの容器は、ダイソーで売っていた片栗粉を入れる容器(蓋が軟らかいので、ドリルで穴をあける時きれいにあけられます。)、ストロ-(普通の太さのものと太いもの)、厚画用紙、電動ドリル、はさみ |

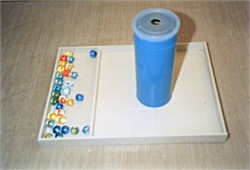

半透明の筒の中にピンポン球を入れる課題用の教材です。半透明なので、ピンポン球が入る様子がわかるのが良い点です。また、容器には蓋がついているので、ピンポン玉を入れたまま収納ができます。 (学習時の使い方) ピンポン球は、教員がお子さん達に手渡す形でおこなってもいいし、容器に入れたピンポン球をお子さんが自分でとるようにしてもいいと思いますが、初めはピンポン球を筒の中に入れる見本を教員が行い、お子さん達にピンポン球を手渡して行うようにして、それができるようであれば容器からピンポン球を自分でとって筒の中に入れるよう促す形でおこなっていきます。 (材料・道具、作り方) 100円ショップ(ダイソー)で売っている半透明の筒(片栗粉を入れる容器でしたが、ピンポン球が入る口の大きさで透明か半透明ならなんでもいいでしょう。)・鍋敷き・ピンポン球、ウルトラ多用途ボンド |

ピンチを取る際に指でつまんでとらないで、ピンチをぎゅっと握って力任せに横に引き抜こうとしてもできないようになっているピンチ取りです。 (学習時の使い方) ものを指でつまんでとるのは、障害の重いお子さんや幼いお子さんには難しい手指の動き(親指と人差し指を向き合わせて力を入れる)です。本来的には、このような教材を使って学習するのではなく、日常生活の中にものをつまむという行為をとり入れていくと、その力が生活に直接役立つようになりますが、そういった場面を家庭生活の中に設定することは難しいでしょう。生活の質を上げられるように取り組む学習のひとつになります。 ピンチ(洗濯ばさみは)とりは、初めてやるお子さんは必ずといっていいほどつまんで取るのではなく、ぎゅっと握って引き抜くように力任せに引っ張ってしまいます。「つまむ」ことが大事ですので、引っ張るのではなくつまんで取ることを教える必要があります。 このピンチとりは、引っ張って取ろうとするとピンチがひっかかるように下敷きを切ったものがカードケースの上部に幅5㎜ほどのものが貼ってあるので、力任せに引っ張ってもピンチは取れません。 ピンチを引き抜くのではなく、指でつまむようにするとピンチがはずれて取れることを先生が見本を見せたり、ピンチを親指と人差し指でつまむ動きを教えていきます。 ※写真のピンチが引っかかるようにした下敷きは上部にしかついていませんが、透明ボード(100円ショップのカードケース)の横側の左右にも取り付けておくようにすると、より効果的になります。 |

ピンチを指でつまんでとる際に、つまんでとらないで横に引き抜こうとしてもできないようになっているピンチ取りです。上の「ピンチ取り」に横側にもバー(PP板)をとりつけたものになります。ピンチをつままないで握るようにして無理矢理引っ張っても抜けません。 (学習時の使い方) 上の「ピンチ取り」と同じです。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップのダイソーで売っている「カードスタンド」(右の写真)・PP板、瞬間接着剤、ハサミ、木の板 ①木の板に瞬間接着剤でカードスタンドを貼り付けます。 ②PP板を幅5㎜で切ります。長さは、カードスタンドの横の長さや縦の長さになります。 ③PP板をカードスタンドの上側と縦側の表・裏に瞬間接着剤で貼り付ければ完成です。(表・裏の様子は、上の「ピンチ取り」の真ん中の写真のようにです。) |

日常生活の中でキャップをはめる・はずすという動作はよく行われるものです。このキャップはめは、そういった動作を机上で学習するためのものです。 (※個人的には、こういった教具よりも本物のペットボトルを学習に使ったほうがいいかなと思っていますが、本物のペットボトルをどう使えば効果的な学習になるかが、まだ頭の中に浮かんできません。) キャップをはめる動作は、ボール等を穴に入れる・ペグをさす・ペグを抜くなどの活動よりも、ずっと難しい手指の微妙な使い方が要求される課題になります。キャップにアクリル絵の具で色を塗れば、キャップをはめる活動に色の弁別学習も行えます。日常生活の中でペットボトルのキャップをはずす・はめるといったことはよく行われる活動ですので、手指の操作の上級編として行うといいでしょう。 ペットボトル、万能ハサミ(細い針金も切れるハサミです。ホームセンターで売っています。)、ウルトラ多用途ボンド、板 ①ペットボトルの上部(蓋をはめる部分)を万能はさみで切り取ります。形がきれいになるように余分な部分をはさみで切り取ります。 ②ペットボトルの蓋をはめる部分を「ウルトラ多用途ボンド」で板に貼り付けます。 |

キャップをペットボトルのものよりも大きいサイズのものにしてあります。こちらの方が、お子さんたちには扱いやすくなるので、教材としてはいいと思います。 上の「キャップはめ」と作り方は同じです。上のキャップは、清涼飲料水の普通のサイズのペットボトルのものを使いましたが、こちらで使っているのはモンダミンやごまだれや牛乳のキャップになります。ペットボトルよりも二回り以上は大きいので、お子さん達にはこちらの方が使いやすいかもしれません。 (材料・道具・作り方) ペットボトル、モンダミンの容器、万能ハサミ、ウルトラ多用途ボンド、板 作り方は、上の「キャップはめ」と同じです。モンダミン等の容器はペットボトルよりも硬めですが、容器の真ん中辺りをつぶして平にすれば、はさみで切りやすくなります。 |

ペグさしにもペグ抜きにも使えるものです。 100円ショップ(ダイソー)で売っている商品(MDF材・ダボ=ペグに代わりになります。木の飾り・ペンケース・箱)とボンドで作れるので、材料さえあればすぐに作れます。 (ペグをさすための穴をあけるので、電動ドリルかボール盤は使いますが・・・。自分で木工の機械を使えない場合は、木工のできる先生にお願いすれば良いでしょう。) (学習時の使い方) 個別学習で手指の操作性を高める課題で使います。ペグを穴に刺していったり、穴に刺さっているペグを抜く活動です。ペグを入れる穴はきつくはないので、何回かやっていく中で刺したり抜いたりできるようになります。できればペグをつまんでくれるといいのですが、徐々にそうなっていけばいいかなという位でやっていきます。 ペグを抜きさしするボードの周りに囲いをつけることで、児童がペグを机から落としづらくなっています。机の上で行う学習では、教材になるものが机の下に落ちると児童の集中力がそこで途切れやすいからです・・。 |

ボルト締めは、手指の操作や手首の使い方の練習で使われますが、これは材料がすぐに手に入りボンドや100円ショップの商品だけで簡単に作れることをねらいとしたものです。両手を使ったボルト締めではなくて、利き手がメインになるようにした課題としてはやさしいボルト締めになっています。 (材料・道具、作り方) 100円ショップ(ダイソー)の工作用品コーナーで売っている木のボルトとナット3~5個・MDF材、アクリル絵の具、筆、ボンド ①ボルトとナットの組合わせごとに同じ色を塗ります。こうすることで合ったボルトとナットがわかります。 ②ボルトの頭をMDF材にボンドで貼り付ければ完成です。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)目と手の協応動作の向上・手指の操作性の向上をねらいとするものです。 (学習時の使い方) ビー玉をつまんで、左の青い缶の穴に入れます。鉄製の茶筒を使っていますので、ビー玉が入ると「カーン」といい音がします。缶のふたの穴は、これをおこなう子に合わせて大きくしたり、少し小さくしたりします。 訓練的にならないよう、遊ぶ感覚でやるようにします。 子どもによっては、口にビー玉を持っていこうとする子もいますので、その点はよく注意して事故につながらないようにします。ビー玉は、目をひきやすい色のきれいなものがいいでしょう。 (材料) お茶の空き缶・5㎜厚~9㎜厚のベニヤ板・水性ペンキ・ビー玉 (作り方) お茶の缶は、子どもの注意を引きやすいように赤や青、黄色などの原色で塗ります。箱は写真のようにビー玉を置く為にしきりを入れます。お茶の缶は、木工用ボンドで接着します。 |

| 個別学習で使う教材です。型はめは、通常三角・四角・円の3種類がありますが、これは形の弁別を行うためのものではなく、両手を使って決められた場所に丸板を入れてもらう課題用のものです。 まだ、形の弁別が正しくできないお子さんであること・視線が目的物になかなか向かわない(集中力が足りない・常にきょろきょろしている)・手指の操作性が低い・・等々の課題のあるお子さん用です。 先生が、「ここに入れて」と声掛けしながら行います。慣れてきたら各穴と丸板に色を塗り、色の弁別用の教材に変えていく予定です。 |

このカエル貯金箱は、半透明なのでコインを入れた様子がわかりやすいことから購入しました。 これは100円ショップで購入してきたものです。コイン入れは、入れる穴の方向を横・縦・斜めと3種類作ったものを使っていましたが、障がいの重いお子さんの場合、手首の使い方が上手でなかったり、コイン(丸い板)をつまむことが上手にできないこともあり上達していくのに時間もかかります。 先日、今担当している児童の以前の担任と話すことがあり、「○○さんは、貯金箱に本物のお金を入れられるよ。」と言われたので、100円ショップで探してきました。金属製の貯金箱はお金を入れた時にチャリンと音がしそうな気がするのですが、100円ショップで売っている金属製の貯金箱はお金を取り出す蓋がついていませんでした。仕方なくこの貯金箱にしたのですが、半透明なのでコインが中に入っていくのが見えて気に入ってくれたようです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)ストローの穴にひもを通す課題学習用です。ひもを通しやすくするため、太いストローをつかっています。 ストローさしは、5~10分くらいの時間を目安にしてやっています。訓練的にならないように、ストローさしで作ったものは、廊下の掲示板のところにクリスマスのツリーの形にして飾ったりしています。こうすることで、子どもたちががんばってやったことの形が見られるようにしています。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップのストロー(ひもを通しやすいように太めのものを使っています。)、たこ糸、セロテープ(たこ糸の先端3~4㎝に巻いて糸を堅くして、ストローに通しやすくします。)、はさみ、100円ショップで売っている透明の箱 |

ひも通しは指先の巧緻性を高める教材です。学校には数枚必ずあると言ってよい教材ですが、もっと多くの枚数が必要になったりした場合は、学校の予算が減らされている現状ではなかなか買ってもらいづらいもののひとつです。 ひもで家や花と言ったイメージを表したり、縫う動作の基礎的動きを身につけたりすることに使えるものです。大きさは、ボードを切ることで調整していきます。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップで売っているパンチングボード、綴りひも(70㎝)だけでひも通しはできます。ひもの種類は赤・青・黒・黄色(50㎝タイプ)とありますので、使い方に合わせて購入すれば大丈夫です。市販品は数1000円しますが、100円ショップで用意すれば数100円ですみます。 |

上の「ひも通し」は100円ショップの商品を組み合わせて使うだけの制作時間0の簡易版(?)でした。 こちらは、同じように100円ショップの商品を使って作るひも通しですが、木やりんごといった形をしているので、お子さん達にはとっつきやすいというか、やる気になりやすいものではないでしょうか・・・。 (※板に穴を開けるのは、電動ドリルかボール盤を使います。自分で木工の機械を使えない場合は、木工ができる先生にお願いすれば良いでしょう。穴を開ける位置は、自分で印を書くのは当然ですが・・。) (学習時の使い方) 初めは好きなように紐通しを行うようにします。ああしてこうしてと先生が口を出すと紐通しという活動が楽しくなくなります。集中して紐通しを継続的に行えることが大事ですから、お子さんが困ったときだけ支援すれば良いでしょう。 教材としては、ある程度お子さん達の興味関心をひきやすいものが複数あるほうが、個々のお子さんの状態や興味関心の幅に合わせて選択しやすくなると思います。ひとつ、あるいは1種類しかないからこれを使うしかないという状態よりも、「どれをやってみる?」と選べる状況を作ってあげるほうがいいでしょう。穴に通すひもは、穴に通しやすいように先端の4~5㎝部分はセロテープをきつく巻くか、ボンドで固めておくとやりやすくなります。 |

通常のペグさしは、材料に木の板を使う為、電動ドリルやボール盤を使ってペグを差し込む穴をあけなければなりません。 このペグさしは、木の板の代わりにカラーボードを使っているので、そういった木工道具を使うことなく簡単に作れます。 ペグを差し込む穴は、カラーボードに穴をあけただけではわかりにくいので、ハトメを差し込むことでわかりやすくしてあります。ケース・カラーボード・ハトメの替え玉・スチロール用のボンドといった材料さえ揃えれば、10分位で作れるものです。(材料は全てダイソーで購入できるものばかりです。) 木工ができないから「ペグさし」が作れないと思っている方にも、簡単に作れる「ペグさし」になっています。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り4」をご覧ください。 |

この箱は玉入れですが、箱に2カ所大きさの違う穴をあけてあるので、大きな穴は玉を簡単に入れやすく、小さい方の穴はよく見ないと玉が入れられないようになっています。 (穴は電動ドリルと大きな穴をあける器具のフォースナービット=右側の写真を使ってあけていますが、糸のこでもできます。フォースナービットはホームセンターで売っていますが、学校の工作室にもあるでしょう。) 100円ショップで売っている箱を使うので、箱の上側に板を1枚張り付けるだけでできます。また、木の球を入れるとカランと音がするので扱いやすいでしょう。障害の重いお子さんの個別学習で使う教材のひとつです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)棒さしの学習で順不同に棒をさすことはできるようになったお子さん達に、順番や位置・数の指導を行う為に制作。棒は、今後お子さん達の様子を見て、色をつけるか検討します。 (学習時の使い方) 「ここに1本入れて」というような声掛けだけでは、どう行動してよいかわからないお子さん達がいます。そこで見本をつけることで、声掛けだけでなくお子さん達に見本を示してから行うようにし、視覚にも訴えるようにしました。 先生がお手本を見せ、その後お子さんに同じようにするよう促してあげます。 (材料・道具)(作り方)詳しくは「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

玉入れや棒入れと同じように学習で使う乾電池入れです。乾電池は割合持ちやすいのでビー玉等が難しいお子さんにいいでしょう。 ものをつかんで(または、つまんで)管の穴に入れる学習では、ビー玉入れや棒入れがあげられますが、入れるものを変えることでつまむ・握る等の手指の使い方や手首の動きを変えていけます。棒の場合はビー玉等と違い長さがあるので、手首を動かして穴に棒が入るように向きを変えなければなりません。乾電池の場合は、棒よりも長さが短いので穴に入れやすいものです。 子どもたちが乾電池を口に入れないように留意しながら、学習を進めるようにしていきます。乾電池の形をした容器は、以前100円ショップのダイソーで売っていたものです。(現在は、残念ながら売っていません。) (材料・道具)(作り方) ダイソーで売っている乾電池型のケース(使用済み乾電池入れ)の上側をドリルで穴をあけます。穴の大きさは、単3電池が楽に入る大きさです。 |

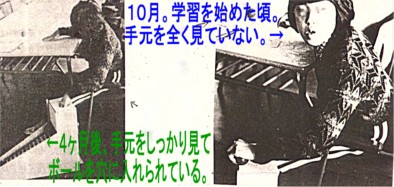

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)目と手の協応動作の向上を遊びながら学習するものです。穴の大きさは変えることができ、ビー玉が鉄琴の上を転がるときにいい音が出ます。 右の写真は、10月の時点と4ヶ月後の視線と手元への意識の変化を示しています。 (写真の右側が10月の時点で、手元を全く見ていません。写真左側は、この学習を初めてから4ヶ月後で、ボールを入れる穴に視線がしっかりいき、確実にボールを入れられているのがわかります。)  この教具の材料は、おもちゃの鉄琴・ベニヤ板です。穴の大きさは、大きさ別の板を差し込むことで替えられます。大きさはゴルフボール大・ビー玉大・パチンコ大ですが、いずれも玉よりも大きく穴は開けておきます。穴に玉が入れられることと音が出ることを楽しむことがメインであって、ことさら難易度を上げる必要はないと思います。子どもは、楽しくない学習では気分が乗ってきません。 (材料)9㎜厚ベニヤ板・おもちゃの鉄琴・木ねじ・水性ペンキ・ゴルフボール・大きなビー玉 (作り方) おもちゃの鉄琴に合わせて箱の幅を決めます。鉄琴は落ちないように、側板にベニヤ板の幅の狭い板(または角材)を張り付けます。ボールを入れる所は、差込式にして穴の大きさの違う板を差し込めるようにします。 |

サイコロ(ここでは100円ショップで売っている木の立方体)を指でつまんで容器の穴(四角形)に入れる学習に使うものです。丸い穴の中に玉を入れる活動よりも難しい内容になります。 サイコロと言っても本当のサイコロではなく、サイコロ状の木のブロックです。立方体と言っていいこのサイコロのブロックは、100円ショップの木材工作のコーナーに売っているので、適当な容器(蓋がついているもの)を選んで電動糸のこで四角の穴をあけるだけで作れます。 穴の大きさは、お子さん達に実態に応じて調整します。初めてやるお子さん達には、成功体験が得られるようにサイコロよりも2周りくらいは大きな穴にして提示してあげるといいんでしょう。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

遊びながら手指の操作生やバランス感覚を高める木の人形(十字型)です。 バランスを崩さないように色々な並べ方や積み方ができます。 ダイソーで売っている木の立方体をボンドで貼り付け、表面をサンダーがけしてきれいにするだけで作れます。 |

土台になる2本の棒(半丸棒)の上に色のついた丸棒を乗せていく活動になります。 大人がやれば簡単に積み上げることができますが、障がいのあるお子さんがやるとかなり難しい課題になります。バランスが崩れないようにするためには、上に積み上げる2本の棒の位置や幅を考えなければなりません。段が増えていけば難易度も更に上がっていきます。 (材料・道具)(作り方) 丸棒(ダイソーで売っているものかホームセンターのもの)、MDFの板かベニヤ板、アクリル絵の具、ボンド、筆、定規 ※一番下の土台になる2本の棒は、半丸の棒(右の写真)にします。丸棒のままですと板に上手く貼れませんから・・。 |

個別学習で使う教材。 玉入れやパイプ抜き等の課題は片手でできるものですが、できるだけ両手を使わなければできない課題を用意したいと考えていました。フィッティングボードは、目と両手の協応動作にとって玉入れ等よりもより高次な活動が要求されます。また、肩・肘・手首・手指の微妙な動きのコントロールも要求されるものです。 今担当しているお子さんの1人は、少し試行錯誤すればできる課題ですが、他の2人にとってはちょっと難しい課題になりそうです。やりながらその子の欠けている部分を探っていく予定でいます。 なお、このフィッティングボードでは、ボードを入れるための穴・支柱を2カ所にし、中心の穴入れればもうひとつの穴に入れやすいようにしました。3カ所・4カ所では、担当するお子さんたちにはハードルが高くなりすぎるからです。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

枝のように出ている丸棒からパイプを抜き取る活動になります。障がいが重いお子さんの場合、横にスライドして抜くということがなかなかわからないようで苦労します。 (材料・道具)(作り方) 木の板、丸棒、細い丸棒、塩ビ管、電動糸鋸か電動ジグソー、電動ドリルかボール盤、ノギス、ボンド、布ヤスリ ①土台になる板をジグソーや糸鋸で丸く切ります。 ③丸棒にを差し込む穴を開け、細い丸棒をボンドをつけて差し込みます。 ④塩ビ管を電動ジグソーで適当な長さに切ります。切り口は、布ヤスリ等で磨いて滑らかにします。 ⑤丸棒を円盤の穴にボンドをつけて差し込みます。これで完成です。 |

リング抜きは、障がいが重いお子さんたちには難しい課題になります。簡単なリング抜きの形状から、徐々にスモールステップで難しくしていけるものになっています。 リング抜きは、障害の重いお子さんの個別学習で使う教材です。私達大人にとってはリング抜きはすぐにできるものですが、障害の重いお子さんの場合、リングを抜くということがなかなかできないで、リングを持って抜く動作をしないで横に引っ張ってリングをとろうとします。 余りできないと課題に対する意欲が薄れてしまいますので、簡単にできる課題から少し難しくなる課題に移行できるようにしてあげ、「できた!」という成就感を持てるようにしていくとよいでしょう。  左のリング抜きは上の方向に抜くだけですので、お子さんたちにはやさしい課題になります。また、抜く為の支柱が短いものから始めて、やや長いものになっていくので、成就感も早く味わえるし、「抜く」動作の理解も早まるでしょう。この課題ができたら、縦方向だけでなく横方向や斜め方向などのリング抜きに課題をあげていきます。少しずつ難しくしていくスモールステップが有効です。 左のリング抜きは上の方向に抜くだけですので、お子さんたちにはやさしい課題になります。また、抜く為の支柱が短いものから始めて、やや長いものになっていくので、成就感も早く味わえるし、「抜く」動作の理解も早まるでしょう。この課題ができたら、縦方向だけでなく横方向や斜め方向などのリング抜きに課題をあげていきます。少しずつ難しくしていくスモールステップが有効です。いきなり、よくある逆L字型のリング抜きから始めると、障がいの重いお子さんたちの殆どのお子さんはリング抜きができません。与える内容が難しすぎるのに、できないのは子どもの力がないからなどと考えているようでは、特別支援学校や特別支援学級の教員としては問題でしょう。「何故できないんだろう?」・「どうしたら子どもたちがわかるようになるんだろう。」と考え続ければ、正しい答えが見えてくると思います。たかが課題学習ですが、子どもを大事にして中心に考える、そんな先生になってほしいものです。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

上の「リング抜き」を作る際に、どの角度で丸棒を切ってそれを再度つなげればれば、リング抜きがどういう角度になるかを予想しやすいようにした角度の様子です。 45°の角度で切れば、つなげたときに右の写真のように直角になります。左の写真のように、45°以下の角度(例えば20°や30°など)で切れば、左の写真のようにつなげたときに左右の写真のように、ゆるやかな角度になります。 2カ所で45°以下の角度で切れば、左の写真のようにジグザグ型になります。 |

紙筒等の紙で作られた、高さや形が違う「リング抜き」です。 ※リング抜きは、木の板や金属製の支柱を使い木工・金工作業で作るものですが、こちらはラップの紙の芯・厚画用紙で作ることができるものです。 リング抜きの支柱の高さが違うのは、スモールステップでやさしい課題から徐々に難しい課題になるようにするためです。 (学習時の使い方) 障がいの重いお子さんの場合、リング抜きを行うとリングをつかんで手前に強引に引っ張ろうとします。それは、リングを抜くという活動を理解していないことが原因のように思えます。 左のリング抜きは、支柱の部分がとても短いものです。先ずは、ここからスタートします。この短い支柱のものでも、障がいが重いお子さんは、横にリングを引っ張ろうとするでしょう。その場合は、お子さんの手を取ってリングを上に上げるように促します。これを数回行います。その後、一人でやってもらうと、リングを横に引っ張る仕草を見せたりしますが、先生の表情が「違うなあ。」というのを見取って、リングを上に上げるようになります。(個人差はありますが・・。) 短いリング抜きができるようになったら、次は左から3番目のやや長い支柱のリング抜きに移行します。これもすぐにはできないでしょうから、短いリング抜きの時のように、手を添えて促したりしていきます。このリング抜きができたら、右から2番目の長い支柱のリング抜きを行うようにします。 長い支柱のリング抜きができるようになったら、先端部分がやや折れ曲がっている右のリング抜きに移行していきます。それらが一人でできるようになってから、逆L字型やジグザグ型に移行していきます。スモールステップで易しい課題から徐々に難しい課題へと進めていくことで、リング抜きに対する理解も進んでいくでしょう。 ※障がいの重いお子さんは、「課題のやり方がわからない」・「手元を注視して見ない」等の問題点があります。そういった問題点があることを教員側が理解して教材を工夫してあげないと、いつまで経ってもお子さんたちに課題を解決する力は付かないでしょう。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3をご覧下さい。 |

障害の重い子の手指・腕のコントロールの学習用の教材です。だるまを少しずつ積んで倒れないようにするのは、障がいの重いお子さんたちには、結構難しいことです。 (学習時の使い方) 1段目はボンドで固定されています。ここに置けばいいということがわかりやすくするためです。2段目は、初めはだるまの顔を置くようにし、それができたら2段目は顔でないものを置き、3段目に顔を置くようにすすめていきます。 トレイがあるのは、お子さんが積み木を手から落としたときに、テーブルから下に落ちていかないようにするためです。(※写真のものはちょっと小さすぎるので、トレイのような大きなものの方がいいでしょう。)持ったものがテーブルから落ちてしまうと活動が中断して、集中力が切れてしまうからです。 積んでいくものは普通の木のブロックでもいいのですが、 100円ショップで売っているだるま落としなら、100円ショップで売っているトレイにボンドで貼るだけで終わりという簡単さと形のおもしろさ色のきれいさから、ただの木のブロックよりもお子さん達が興味を持ちやすいです。 ※トレイを使用したのは、ダルマを落としても机の上から転げ落ちずらいからです。ただ、このトレイはプラスチック(樹脂製?)なので、ボンドでは一段目がつきずらいです。できれば周囲に壁がある木製のものがいいでしょう。(接着剤は、木工用のボンドではなく樹脂を接着できるものを選ぶとよくくっつきます。今回は選択ミスでした。) |

障害の重い子の手指・腕のコントロールの学習用の教材です。 (課題やねらいは、上の「だるま積み」と同じです。) 使っている「だるま」は、100円ショップのダイソーで売っていたものです。以前は上のだるまのように大きいサイズのものが売っていたのですが、最近は売っていないようでサイズがだいぶ小さくなりました。 サイズが小さくなると積む活動の難易度は上がるでしょう。だるまを落としても活動が中断されないように、今回は厚画用紙でトレイ状のもの(箱)を作ってあります。サイズは、20㎝×20㎝×4㎝の大きさです。壁になる高さは2㎝~4㎝くらいが良いでしょう。あまり低いとだるまが外に出てしまいますし、高すぎるとだるまを積む際に手が当たって壁が邪魔になりますから。 |

個別学習の際に使う教材の玉入れです。 玉は、100円ショップのダイソーで売っている木の玉を使います。玉入れは、以前作ったものがあるのですが、障害の重いお子さんたちのグループで個別学習を行うことになり、複数玉入れが必要になったため、あらためて作ることにしたものです。 缶が透明なので、玉が穴から入っていくことがわかりやすく、障害の重いお子さんたちには活動内容がわかりやすいでしょう。木の玉を入れた時に音が出ると興味を引きやすいので、プラスチック製の瓶はその点よいのですが、反面壊れやすいので気をつけなければなりません。 (材料・道具)(作り方) ダイソーで売っている蓋付きのプラスチックの容器の蓋にドリルで穴をあけます。穴の大きさは木の玉が楽に入る大きさにします。 |

(材料・道具)(作り方) |

丸棒入れなどと同じで「目と手の協応動作の向上」をねらいとする教材のひとつです。目で見て手を伸ばしものをつかむ・入れる穴を見る・手指をひろげてものを放し、穴に入れるといった一連の学習が入ってきます。 (学習時の使い方) 通常はじょうごは使わないで穴にビー玉を入れるようにしますが、どうしてもそれではできないお子さん達には、写真の広口のじょうごなどを使って入れやすくします。 失敗ばかりしているとやる気がなくなっていくので、がんばれば成功するという体験を増やすことも重要でしょう。ビー玉をじょうごに間違いなく入れられるようになったら、じょうごを外して蓋に開けてある穴に入れるようにステップアップしていきます。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

「目と手の協応動作の向上」をねらいとする教材のひとつです。目で見て手を伸ばしものをつかむ・入れる穴を見る・手指をひろげてものを放し、穴に入れるといった一連の学習が入ってきます。厚画用紙で簡単に作れるのがいいところです。 ※広口のじょうごを使っているので、ビー玉やピンポン球がすぐに穴に入ってしまわず、くるくるとしばらくは回り続けますので、お子さんたちも興味を持ちやすくなるでしょう。 ※呼び鈴で音を出すにはビー玉等の硬い玉になります。ピンポン球では呼び鈴は鳴りませんが、ものを投げるようなお子さんにはビー玉等の硬い玉は使わせたくないので、その時はピンポン球がいいでしょう。 ※玉入れの高さが違うのは、背の高い方はお子さんが立って使うタイプで、背の低い方はお子さんが座った状態で使うタイプになります。 ※上の「ビー玉入れ」はダイソーの広口じょうごを使って作りました、今はこのタイプのじょうごがなくなったので、改めて今売っている広口のじょうご(デカじょうご)を使い、箱の部分はA3の厚画用紙(厚紙)で作っています。呼び出し用のベルは、空き缶でもOKですが音がいいのは断然ベルの方です。 (学習時の使い方)上の「ビー玉入れ」と同じです。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)腕・手指のコントロールを学習する指で木の玉を押して穴に入れるものです。 (使い方) ふたの中心の十字のスリット部分にビー玉を置きます。お子さんが手を伸ばしてビー玉を上から軽く押さえれば、ビー玉は缶の底に落ちてカーンと音がします。押し込んでも入りづらい場合は、十字の切り込みの線を長くするか円状に切り取ったほうがいいでしょう。 (材料・道具) お菓子等の缶(ふたがついていること)、台になる板(100円ショップにMDF材などの適当な板が売っています。ここでは時計の文字盤用の板を使っています。)、ボンド等の接着剤、ビー玉、カッターナイフ |

ペグさしが簡単にできるようになったお子さん用の個別学習用教材です。2段式になっているので、単にペグをさすだけでは下の穴にうまくペグが入っていきません。 微妙な手の操作・目と手の協応動作が要求されるものです。 ペグさし(ペグボード)は、それをやっているお子さんが慣れてくると、視線が別のところにいってしまい穴やペグを見ないで探索行動のようになってしまうことがあります。 そうならないように視線が常に穴やペグにいくようにして欲しいので、通常のペグさしができるようになったお子さんが次に取り組むものとして作ったものです。 下の段の穴をあまり見ていないようでしたら、本等を何冊か敷いてこのペグ刺しの下の段の穴が見えるようにしてあげると視線が向くようになるでしょう。 (材料・道具)(作り方)0から始める教材作り3のページをご覧下さい。 |

手の操作性を高める課題で、両手を使った活動になります。ひもを通す管が透明で短いので、活動がわかりやすくなっています。 玉入れ等は大体片手(利き手)で行いますが、それらが確実にできるようになったら、玉入れならば片手で容器を持ち、もう一方の手で玉をつまんで持って穴に入れる等、両手を使った活動にレベルを上げていきます。紐通しも両手を使って行うようにします。 (学習時の使い方) このひも通しでは、管を片手で持ちながら、もう一方の手にひもを持って管の中にひもを通すようにします。細かな手指や手首のコントロールが要求される課題です。 ひも自体は先端をボンドで固めて通しやすくしてあります。管にひもを通した後は、そのひもの先端を引かなければなりません。その際に管を持った手の手首をくるりと回さないとひもがひきづらいので、ここでも手首の回転等のコントロールが要求されることになります。障がいの重いお子さんたちには、かなり難しい課題になります。 |

通常の玉入れは、玉を入れるとすぐにすとんと底まで落ちてしまいますが、この玉入れは中に大きなじょうごが入っていて、玉が斜めに入るようになっているので、長い時間球が回転します。大体時間にすると15~20秒ほどビー玉がカラカラ音を出しながら回転し、最後に空き缶の中にコトーンと音を立てて入っていきます。 入れる玉がビー玉ですから、何でもすぐに口に入れてしまうお子さんには向きませんが、音を楽しめるお子さんには最適です。昔、肢体不自由の学校に勤めていた時、クラスに全盲のお子さんをがいましたが、そのお子さんも玉がいつまでもぐるぐる回っている音を耳を近づけて笑顔で聴いていました。そのことを思いだして作ったものです。 ※玉が回転するのがよくわかるのは、上で紹介している「デカじょうごの玉入れ」のほうになります。 材料は、全てダイソーで売っているものです。(ポリバケツ・大型じょうご・PP板)制作の時に玉が入る部分を斜めにするのがこつです。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴)市販のおもちゃにマイクロスイッチと玄関用のチャイムを取り付けて、ボールが転がっていくとピンポーンと音が出るようにしたものです。手指の操作性の向上や動作模倣・追視・目と手の協応動作の向上が課題の子に使えます。 市販のままだと、ボールが落ちていっても音は出ませんので、子どもはすぐに飽きてしまいますが、音が出ることで興味が持続します。ボールが落ちる場所にマイクロスイッチを3ヶ所取り付けてあります。右の写真は、マイクロスイッチの取り付けた部分の様子です。  (材料) 市販の玩具・マイクロスイッチ(右の写真。3個)・玄関チャイム・配線用のコード、台座になるベニヤ板 (材料) 市販の玩具・マイクロスイッチ(右の写真。3個)・玄関チャイム・配線用のコード、台座になるベニヤ板(作り方) ボールの落ちる部分にマイクロスイッチを取り付ける為の穴を錐と木工用のヤスリで開けます。配線は真ん中の筒の部分に通して、垂れ下がらないように布ガムテープで貼り付けるようにします。玄関チャイムに配線をつなげれば完成です。 |

ディスク(円盤)通しは、棒の中に穴あきの円盤を入れる課題ですが、その課題ができるようになったお子さんにはこちらの回転ディスク通しがお勧めです。 このディスクは、円盤を通す棒に枝状の突起があるため、円盤を棒に通すだけでなく、円盤を回転させて穴の左右の切り込みで棒の枝の部分を通さなければなりません。単に棒に円盤を入れればよいということになりませんので、円盤を棒に通す活動よりも段階が上がったものになります。 ディスクの左右の切り込みの部分と丸棒の枝状に伸びている棒が合わないと、ディスクを棒の下まで入れることができませんので、方向・形を認識する力と手の操作の巧みさが要求されます。遊び感覚で取り組めるといいと思います。先生は、見ていて子どもたちが困っていたらアドバイスでしょうか・・。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

この教材は、恐竜好きのお子さん達には興味を持って取り組みやすいものになると思います。今は売っていませんが、以前ダイソーで売っていたおもちゃを使っています。 ものをつまむという動作は、手指の使い方が未熟なお子さん達には難しいものです。生活の中でつまむことを学習できるのが一番いいのですが、家庭でも学校でも場面を設定して意図的におこなうのは、案外難しいものです。 一例ですが、干してある洗濯物を手でつかんで引っ張ってとるのではなく、洗濯ばさみをつまんで洗濯物を取るということができるといいのですが、学校では毎日洗濯するようなことはありませんし、家庭ではなかなかそこまでやらせることもないようです。遊び感覚でつまみ動作を獲得していければ、無理強いすることもなくて一番いいのですが・・。予算も200円ちょっと。 (材料・道具)(作り方) 100円ショップのおもちゃのコーナーに売っていた恐竜を組み立てるだけです。 |

普通は「ペグさし」というところですが、この教材は「ペグ抜き」です。 担当している障害の重いお子さんの手指の操作性の程度を見たところ、親指と人差し指でものをつまむことができていないことがわかりました。玉入れはできますが、ブロック(立方体)入れや型はめはできないのと友達や教員を頻繁につねるので、形の認識力が乏しいとだけ考えていました。 ところが、私をつねる時につねる動作をよく観察したところ、つまむことができていないで親指を折り曲げたような状態で人差し指で挟んでいることがわかりました。 コイン入れを行った際にコイン(丸い板)をつまむように持てないことに気づいていたので、やっぱりつまむ動作ができていないことが判明。そこでこの「ペグ抜き」を作ることにしたのですが、ペグが長いと手指全体を包み込むようにしてしまうので、ペグを短くしてつまむようにしないと抜けないようにしたものです。 ペグは同じ長さですが、穴の深さを3段階にしてあるので、易から難に進めるようになっています。 |

上で紹介している「両手を使う玉入れ」のペグ版です。ペグと言っても太さのある丸棒ではなく、100円ショップ(ダイソー)の大工道具・木工品コーナーで売っている木のダボを使っています。 ねらいとしては、片手での活動ではなく、片方の手で容器を持って、もう片方の手でペグを持ち容器の穴に入れるという両手を同時に使うということが課題となるものです。 (材料・道具)(作り方) ダイソーで売っている写真のような容器(醤油さし)の蓋にドリルで穴をあけます。醤油さしの口の部分は、ノコギリ(できればクラフトノコ)で切り落とします。バリがでたらカッターナイフ等できれいに取り除きます。 |

上の台に色々なもの(例えば教室に置いてある積み木等)を乗せて、落とさないようにバランスを取る遊びのおもちゃです。このおもちゃの利点は、楽しんで遊んでいるうちにバランス感覚や手指の巧緻性や集中力などが自然と高まる点にあります。 やらされてやるのとおもしろいから自発的にやるのでは、結果は天と地ほど違うことになるでしょう。おもしろいと集中し、持続的に取り組めます。市販のおもちゃもいいのですが、受け持っているお子さん達の状態(手指の使い方等)を知っていて、それを反映できるのは子どもたちのことをよく知っている私達教員です。 手作りのおもちゃは、市販品ほど美麗ではありませんが、なによりも安く手に入る点が手作りのおもちゃの良さです。休み時間や外の天気が悪くて外で遊べないときの自由遊びの時間に使っています。 |

仲間集めの教材になります。○や△□などの形の仲間集めに興味を示さないようなお子さん向けです。食べ物は、どんなお子さんも好きですから・・。 ピザの千代紙は厚画用紙に貼ってありますが、そのままでは薄くて取りづらいので、厚画用紙の裏にL字型の足をつけて取りやすくしてあります。また、見本のピザの千代紙は台紙に貼り付けていないので、写真の左側の2枚のようにお子さんの様子を見て場所を変えられます。また、ピザの円盤を並べる際に置きやすくなるように壁を作ってあります。 (学習時の使い方) 初めは先生が手本を見せます。ピザは1種類だけにして、そこに手元にある同じピザを置くことを理解してもらいます。見本と同じものを手元の円盤から選んで置くことを理解してもらいます。次に2種類のピザを2種類の見本の上に並べるようにします。手元のピザも2種類にします。それができるようになったら、ピザの種類を3種類にして取り組みます。 (材料・道具)(作り方)「0から始める教材作り2」のページをご覧下さい。 |

(この教材・教具の特徴) (この教材・教具の特徴) 見本に並べられた色のカードのところへ同じ色のカードを並べる教材です。カードを並べやすいように枠を設けてあります。 (学習時の使い方) 2色くらいから仲間集めを始め、それができるようになったら3色の仲間集めに変えていきます。色の並べ方は同じ順番にしないように時々変えます。色のカードも青・赤・黄・緑と4色あるので変えられます。 材料は、厚画用紙とアクリル絵の具だけです。 |

100円ショップ(ダイソー)で売っていたおもちゃを使った、人形の胴体と頭の部分の色合わせ兼手の操作性を高める為の教材です。 (学習時の使い方) この人形は胴体部分と頭の部分が離れていて、胴体部分に頭の部分を乗せて積み上げるようにして遊ぶものです。手の操作性が低いお子さんでは、胴体に人形の頭を乗せるは難しいのですが、微妙に手首や手指の動きを調整する課題用の教材です。 人形と人形の間隔は、わざと近づけてあります。間隔が近いことで慎重にやらないと隣の人形に触れてしまうようにしてあります。初めは、胴体部分と頭の部分の色が違ってもOKとします。胴体部分に頭の部分を乗せられるようになってから、人形の頭と胴体の色を合わせることが次の課題になります。 学習時には、下の人形合わせと同じようにトレイやお盆に乗せて行います。人形が机から落ちて、活動が止まらないようにするためです。 |

上に載せている「人形の色あわせと」同じものです。台になる板をゴムの木のまな板(?)に変えただけです。 100円ショップ(ダイソー)の「バランストーテンポール」とゴムの木の板(別のものでもOKです。)があれば、ボンドで貼り付けるだけですから、2分くらいですぐにできます。ペンキも塗らないので簡単です。 上で紹介しているものを夏休みの宿題として家庭に持たせたところ、毎日がんばってやっているようなので、学校用に作る必要が出てきたので作ったものです。 |

上のダイソーの商品で作った「人形合わせ」の簡単なバージョンになります。 (ダイソーの人形がもう売っていない?・・ので。) 色合わせとして使いたい場合は、ピンポン球とペットボトルのキャップにアクリル絵の具で色を塗るようにします。) (学習時の使い方) 初めは先生が手本を見せます。ピンポン球を置くペットボトルのキャップの位置が近いので、慎重に行わないとピンポン球が落ちてしまいます。キャップの間隔が狭いようでしたら、間隔をもっとあけるようにすれば良いでしょう。右側のほうは高さがあるピンポン球置きになります。左の課題ができるようになったら、こちらを行うようにします。 (材料・道具)(作り方) ペットボトルのキャップ、厚紙、ボンド(速乾ボンドか速乾セメダインが使いやすいです。)、工作用紙、ペン、定規、ハサミ ①厚紙で箱を作ります。箱の大きさは、ピンポン玉を並べて適当に決めます。 ②ペットボトルのキャップは、ボンドで貼り付けます。右の写真の長方形のほうは厚紙で作ります。台のところに貼り付けるのはボンドで大丈夫です。 |