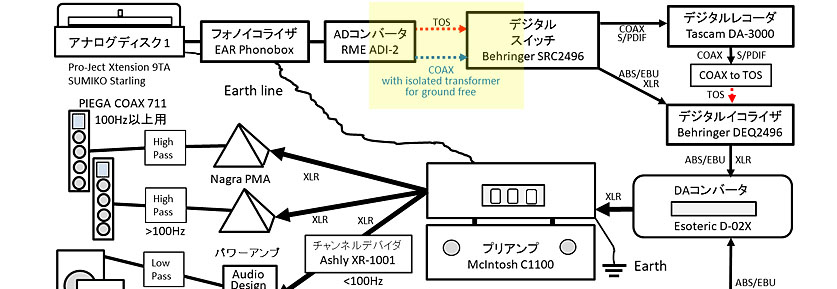

丂丂AD僐儞僶乕僞丄RME ADI-2傪丄傾僫儘僌僨傿僗僋傪丂SUMIKO Starling 偱嵞惗偡傞偲偒偺PCM壔梡偲偟偰巊偭偰偄傑偡丅

Nagra PMA乮壓抜偺塃們倛梡乯偺墶偱丄僗儁乕僗偺搒崌偱廲抲偒偱偡丅

抧恔偱搢傟側偄傛偆偵丄廲抲偒梡儀乕僗僾儗乕僩傪捛壛偟傑偟偨乮2022擭3寧乯丅

偪側傒偵丄僾儗乕僩捛壛慜偼伀偙傫側姶偠偱偟偨丅

DC揹尮

丂ADI-2偵偼丄偄傑偄偪婥偵擖傜側偄揰偑堦偮丅晅懏偺奜晅揹尮乮僗僀僢僠儞僌揹尮乯偑丄偁傑傝偵傒偡傏傜偟偄丅巹偺僔僗僥儉偺嵟忋棳偵偁傞AD僐儞僶乕僞偺揹尮偱偡偐傜丄尒偨栚傕娷傔偰丄彮側偔偲傕僗僀僢僠儞僌揹尮偱側偄DC傾僟僾僞傪巊偄偨偄丅

丂偦偙偱摫擖偟偨偺偑丄僆乕僨傿僆僨僓僀儞偺崅媺DC揹尮丄DCA-12V丅

嵍丗僆乕僨傿僆僨僓僀儞偺DCA-12V丅僆乕僨傿僆婡婍晽丅

塃丗RME丂ADI-2晅懏偺揹尮傾僟僾僞丅偝偡偑偵偙傟偼丒丒丒丒丅

丂

揹尮偱壒偼偨偟偐偵曄傢傞

丂乽婥偺偣偄乿傪攔彍偡傞偨傔丄晅懏揹尮偺偲偒偵DA-3000偱傾乕僇僀僽偟偨傾僫儘僌僨傿僗僋偺嬋偲丄偙偺怴揹尮傪擖傟偰偐傜傾乕僇僀僽偟偨摨偠嬋傪丄楢懕孞曉偟嵞惗偵偟丄偟偽傜偔惾傪偼偢偟偰丄偳偪傜偑柭偭偰偄傞偐傢偐傜側偄忬懺偱晹壆偵傕偳傝丄堘偄傪嬫暿偱偒傞偐丄偲偄偆僽儔僀儞僪僥僗僩傪幚巤丅

丂AD僐儞僶乕僞傪曄偊偨偲偒偵斾傋傟偽丄戝偒偔側偄嵎偱偡偑丄壒偺嵎偼敾暿偱偒傑偡丅傎傫偲偵偪傚偭偲偱偡偑丅

丂暿偵僗僀僢僠儞僌揹尮偑偡傋偰偩傔偩偲巚偭偰偄傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅側傫偲尵偭偰傕丄巹偺僷儚乕傾儞僾丄Nagra PMA偼挻嫮椡僗僀僢僠儞僌揹尮偱偡偐傜丅

僨僕僞儖弌椡偺僥僗僩

丂僼僅僲僀僐儔僀僓丂EAR丂Phonobox偺弌椡偼丄ADI-2偐傜SRC-2496宱桼偱DEQ2496偵宷偄偱偄傑偡丅

丂偙偺愙懕偱偼丄僾儕傾儞僾偐傜夞傝崬傓嫄戝側傾乕僗儖乕僾傪杊偖偨傔丄TOS抂巕偐傜岝僨僕僞儖働乕僽儖偱SRC-2496偵宷偄偱偄傑偟偨丅

丂壓恾偺墿怓椞堟偺愒攋慄栴報丅

妋幚偵傾乕僗偑愗傟傞岝働乕僽儖傪巊偭偰偼偄傑偡偑丄幚偼丄

ADI-2偺巇條彂偵偼丄

僨僕僞儖僀儞僞乕僼僃僀僗

丂僨僕僞儖擖弌椡丗僌儔儞僪僼儕乕偺僇僢僾儕儞僌僩儔儞僗丂

偲彂偄偰偁傞丅偮傑傝丄摨幉偱宷偄偱傕丄ADI-2偲SRC2496偺傾乕僗偼宷偑傜偢丄傾乕僗儖乕僾偼偱偒側偄偼偢丅

僇僢僾儕儞僌僩儔儞僗巊梡偲彂偄偰偁偭偰傕丄婡嵽撪偺傾乕僗偼慡晹宷偑偭偰偄傞偙偲偑懡偄偺偱丄擮偺偨傔丄ADI-2偺摨幉僨僕僞儖擖椡丒弌椡娫偺掞峈抣傪寁應偟偰傒傑偟偨丅

偨偟偐偵丄摫捠側偟丅傾僫儘僌擖椡偺傾乕僗偲偺娫傕摫捠側偟丅

摨幉僨僕僞儖弌椡偺傾乕僗偼丄愨墢僩儔儞僗偱姰慡偵僨僇僢僾儖偝傟偰偄傞丅

偡側傢偪丄ADI-2偼丄岝働乕僽儖偱傕摨幉偱傕傾乕僗偼宷偑傜側偄丅偝偡偑偼RME丅

偪側傒偵丄傾僉儏僼僃乕僘DP-720偺僨僕僞儖弌椡偺傾乕僗偼丄傾僫儘僌弌椡偺傾乕僗偲姰慡偵摫捠偟偰偄傑偡丅僐儞僔儏儅乕梡婡嵽偼丄偙傟偑晛捠偱偡丅

Amulech偺岝働乕僽儖偵曄峏偟偨偺傪婡偵丄僥僗僩偺偨傔丄岝働乕僽儖偲摨幉僨僕僞儖働乕僽儖傪暲峴偟偰宷偄偱傒傑偟偨丅

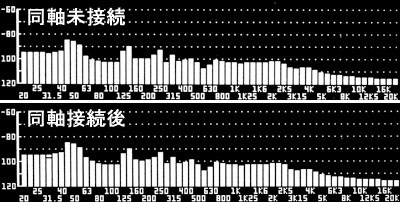

乮忋婰夞楬恾墿怓晹偺惵攋慄栴報乯丅

摨幉傪宷偖慜偺岝愙懕懁偺壒偺僲僀僘儗儀儖傪娤嶡偟側偑傜丄摨幉傕暲峴偟偰宷偄偱傒傑偡丅

嘆摨幉愙懕偺桳柍偱丄TOS懁偺僲僀僘儗儀儖偼慡偔曄傢傝傑偣傫丅

嘇摨幉懁偺壒傕丄僲僀僘攇宍偼忋婰偺岝揱憲偺偲慡偔尒暘偗偑偮偐側偄丅

摨幉偲岝丄壒幙偼堘偆偐丠

丂岝偺曽偑楎傞丄偲偄偆愢傕傛偔挳偔偟丄偨偟偐偵丄奿埨岝働乕僽儖偱傂偳偄偺傕偁傝傑偟偨丅媡偵壙奿偼崅偄偺偵僨乕僞儘僗偑傂偳偄岝働乕僽儖傕偁傝傑偟偨丅

偱傕丄Amulech偺岝働乕僽儖偼5m偱傕僄儔乕側偟偱192kHz傑偱捠傞偙偲偑Benchmark DAC3傪巊偭偨幚尡偱傢偐偭偰偄傞丅

偝傜偵丄捠忢偼丄傾乕僗偑宷偑傞摨幉偲丄傾乕僗偑愗傟傞岝偱偼丄傾乕僗忬懺傕曄傢傞傢偗偱偡偑丄愨墢僩儔儞僗偑擖偭偨ADI-2偺摨幉偲岝偱偼丄傾乕僗忦審傕摨偠丅懳摍偵斾妑偱偒傑偡丅

SRC2496偺岝丒摨幉愗懼儃僞儞偵DEQ2496梡偵嶌偭偨儕儌僐儞傪庢晅偗丄儕儌乕僩偱弖帪愗懼斾妑偟傑偡丅

巹偺寢榑偼丄挿偝5m偺応崌偱傕丄摨幉丄岝偱丄彮側偔偲傕96kHz偱偼丄壒偼傑偭偨偔摨偠丅

偪傚偭偲偑偭偐傝偟偨傛偆側丄埨怱偟偨傛偆側丒丒丒丅

壒偑慡偔摨偠側傜丄妋幚偵傾乕僗偑愗傟傞岝愙懕偵偟偨傎偆偑傛偐傠偆偲巚偄丄摨幉偼奜偟傑偟偨丅

偁傜偨傔偰峴偭偨偙偺幚尡偱丄偲偰傕埨怱偟偰岝働乕僽儖偺壒偑挳偗傞傛偆偵側傝傑偟偨丅摿偵僶僱峔憿偱愙懕偑埨掕偟偨Amulech側傜丄愨懳埨怱偟偰偄偰戝忎晇偱偡丅

2016擭3寧

2022擭2寧捛婰

丂

|