I.

導入の経緯

調整を進めるほどに、部屋の特性が主因と思われる細かなピークや左右の微妙なアンバランスが気になっていました。マッキントッシュC46のイコライザーは音バランスの概要を整えるには大変に重宝ですが、所詮は8バンドであることに加え、左右別々に調整できないため、この種の左右バランスやピーク調整には無力です。左右別31バンドなどのイコライザーが欲しい。しかし、昔の経験で、グライコは音が悪くなりそうだなあ。

そんな私の目にとまったイコライザーがべリンガーの「Ultra

High Precision Digital Equalizer DEQ2496」です。

ステレオサウンド誌2008秋号にも紹介があったので改めて調べたのですが、5万円程度の激安価格ながら、完全なデジタル処理(40ビット浮動小数点)で、31バンドグラフィックイコライザー(GEQ)+周波数可変(1/60

oct刻み)の10バンド・パラメトリックイコライザー(PEQ)を備えます。

その他の機能はピュアオーディオには関係なさそうですが、非常に多機能な製品です。

しかし、なにより注目したのは「デジタル入出力がある点」です。名前の通り96kHz、24ビットまで同期します。

左二つがTOSLINK(光端子)、右がXLR端子。S/PDIF,

AES/EBUとそれぞれに書いてありますが、実際にはどちらの端子でも、S/PDIF,形式

AES/EBU形式をメニューで選択可能です。

もちろん、アナログ入出力のためのA/D、D/Aコンバータも内蔵はしていますが、価格が価格だけにアナログ系の音質に過大な期待するのは無理がありましょう。

しかし、デジタル入出力があるなら、

「このDEQ2496のデジタル系だけをCDとDACの間に入れるのはどうだ?」

というのを思いついてしまったのです。

安いとはいっても、現代のDSP技術をもってすれば、CDドライブから来る16ビット、44.1kHzのPCMデータなぞ、まったく劣化なしで処理できても不思議はありません。

と、理屈では思えたので、全損も覚悟で買ってみました。繋いだ瞬間に「だめ」とわかるかも知れないと心配しながら・・・。実はそういう悲しい経験も過去にはあるのです。しかし、今回は違いました。結論を言えば、200%の成功です。

II. 接続方法

BEHRINGERは出来が雑、という評価をよく聞くのですが、私の手にしたDEQ2496を見る限り、価格不相応なほど意外と立派な仕上げです。ま、同社としては「Ultra」級なんですしねえ。

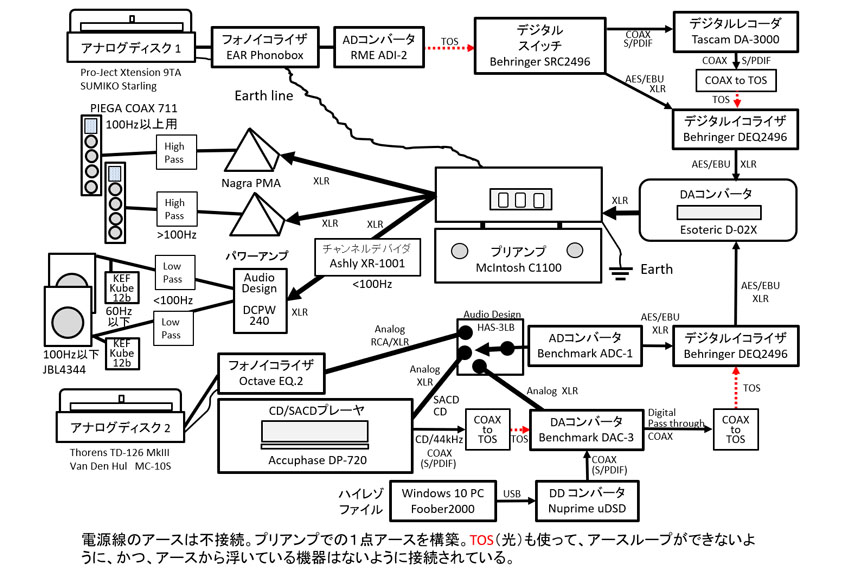

現在のシステム線図を以下に示します。

DEQ2496は2台あり、一台がアナログ1とハイレゾ、もう一台がCDとSACDとアナログ2を制御しています。

アナログディスクの場合もDEQ2496でイコライジングしています。アナログディスクの場合の報告はこちら。

アナログでしか出力できないSACDも、ADコンバータを導入することで、DEQ2496による調整ができています。SACDのADコンバータはこちら。

III. 音質変化のチェック

本III節の記載は、DACがマークレビンソンNO.36SLとCHORD DAC64Mk2であったの頃のものですが、その結論は、今も変わらないと思うので、そのまま残します。

「気のせい」を排除すべく、DEQ2496用自作リモコン も使って音の変化を確認しています。

仮設置後、恐る恐るCDの音を聞いてみました。

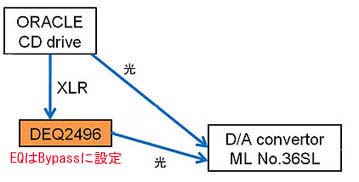

Step 1)

DEQ2496はイコライザー(EQ)モジュールを通らないBypass(入出力直結)に設定し、No.36SLのダイレクト側(ST)とDEQ通過側(TOS)の音を比較。No.36SLの切替えでは数秒間音が途切れますが、切り替わっても音の変化はわかりませんでした。DAC64でもやってみましたが、やはり変化なし。

●DEQ2496のI/O系を通過するだけでの音の変化はなし●

と断定しました。

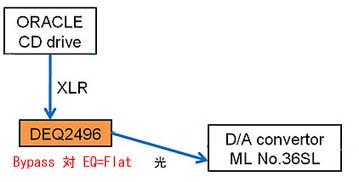

Step 2)

次は、EQモジュールの特性を「フラット」とし、DEQ2496のスイッチでBypassとEQ通過を切替えて試聴。今度は、音を出したまま一瞬で切替えができるので、非常にシビアに比較可能です。しかし、まったく変化がない! 切替え時に、わずかなポップノイズさえも入らないので、切り替わった瞬間に、なんの変化も聴きとれません(操作ミスか配線ミスで、切り替わってないのかと思いました)。

●EQモジュールをフラット特性で通過しても音が劣化しない●

というのを確認したわけです。

これでデジタル系での調整なら音質劣化を最小にできる、という考えが正しかったのを99%確信しました。

44.1kHz/16ビットの電気信号 → 40ビット不動小数点信号処理 → 44.1kHz/16ビットの光デジタル信号

という変換は経ているはずですけれどね。

Step3)

EQ特性をいろいろ調整してみました。こんどはもちろん音が変わりますが、あくまで調整した音だけが変わり、S/N変化や音の汚れなど、まったく感じることができませんでした。

●EQモジュールを通しても音質劣化はまったく聞き取れない●

ということです。

アナログを一切通過しないデジタル処理ですから、技術屋の理性でみれば当然ですが、その事実にはやはり感激しつつも、高いお金を掛けないと「音が悪い」はず、お金をかけて何か変化すると「やはり良くなった」はず、と思いたくなってしまう重病オーディオマニア的には、DEQ2496が安すぎるのが若干遺憾だったりして、複雑な心境ではあります。

IV. DEQ2496による調整

というわけで、音には何の不安もなく、自信をもって調整に入れました。

音の目標は、周波数特性をむやみにフラットにするのでなく、私好みの周波数特性(いくらか右下がり)を基本に、共鳴によるピークやディップを修正してなめらかに、また左右の差を徹底的に修正することです。

ただし、順序としては、まず共鳴をカットしてから、特性をフラットにして左右差をみるのが基本です。

実は、DEQ2496は目標特性を設定して、それを目指してオートイコライジングをさせることもできるのですが(別売マイクは必要)、オートイコライジングではPEQでのピークカットができませんし、機械まかせにいまいち納得できない私は、オーディオアナライザー PAA3 を併用して、調整しています。

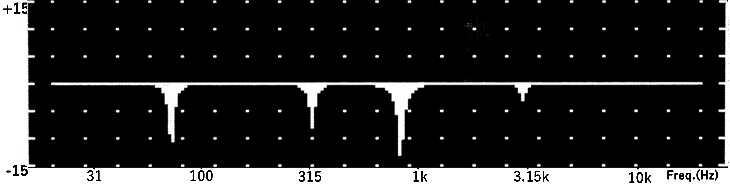

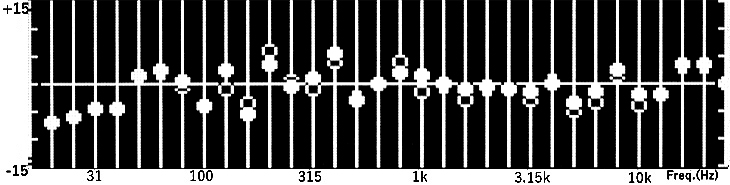

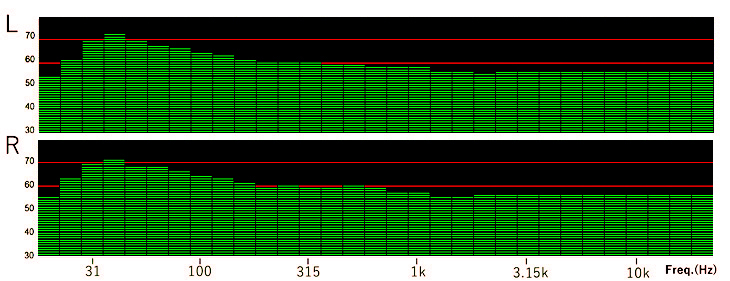

下の画像は現状でのPEQ、GEQの調整状態と、得られている周波数特性(PAA3による測定結果)。

最初はPEQの設定

まずは、発信機を使って部屋の共鳴点を探し出します。

その中でも、もっとも影響があるピークだけをPEQを使って狙い撃ちします。

特に200Hz以下の共鳴は、まず取り除かないと

低域をちょっとでもブーストすると、ボンボンした音になり

低域全体を豊かすることができません。

低域が出すぎで悩んでいる方はこれが先です。

200Hz以上でも、左右の耳で位相が逆の定在波(奇数次モード)は、

音像定位に大きな悪影響を及ぼします。

GEQ調整の前に、悪影響が大きな共鳴をPEQでカット、が私の基本です。

DEQ2496のPEQは、周波数が1/60oct毎(ほとんど連続)で選べます。

さらにその半値幅も1/10octまで色々な幅を選べます。

共鳴のカットには、1/6octの性能では全く不十分で、DEQ2496のこの性能は貴重です。

私がDEQ2496を選ぶ理由は、安いからでなく、この性能は他にないからなのです。

寿命や信頼度を上げてくれるなら価格はもっと高くてもいいとは思います。

3〜5年に一回、壊れて買いなおしています。いま動作中のは3台目と4台目。

すでに、壊れたときのために5台目も購入済です。

いま動作中のは4台目と5台目(2018年1月現在)。

いま動作中のは5台目と6台目(2019年6月現在)。

コロナ禍で入荷が途絶えないかと思って7台目を購入済(2020年3月)

寿命があることだけは、つねに覚悟しています。

でも中途半端な故障はなく、故障するとまったく動かない点は潔いです。

PEQの次にGEQの設定

Part1(まずはフラットに)

PIEGA COAX 711 (100Hz以上)+JBL4344(100Hz以下)の複合駆動の場合

左右差調整の基準に200Hz〜1KHzと、1kHz以上を分けて、

計測上でフラットに見えるようにしています。左右を合わせやすいからです。

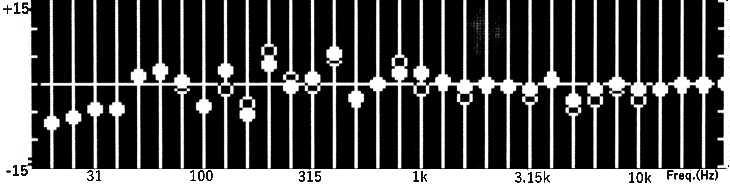

中黒丸が右ch、白丸が左chのEQ特性。

PAA3で実測した周波数特性

125Hz以上は、31バンドで見ている限り左右差0.5dB以内に収まります。

参考までに調整前のCOAX711 とJBL4344素特性が以下。

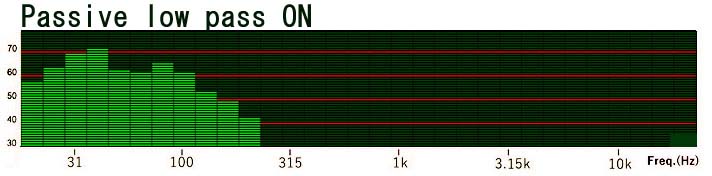

↓JBL4344の38cm + Low Passフィルター(<100Hz) の素特性

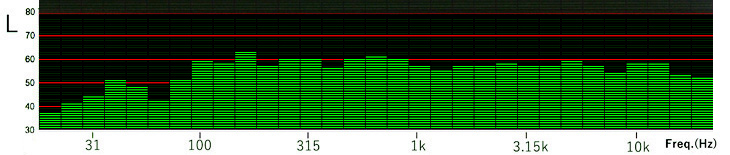

↓COAX-711 + High Passフィルター(>100Hz)の素特性

DEQ2496での調整がどれほどの威力かわかりますね。

上記の特性を基準に好みに沿って調整

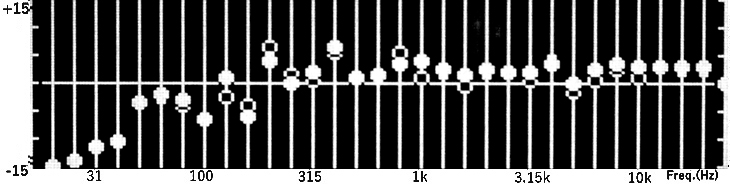

Part2

フラット特性で左右を正確に合わせた後、GEQの左右差はそのままで、

私の愛用特性に修正します。PEQは動かしません。

Part 2のGEQ(クラシック用)

Part 2のGEQ(ポップスとボーカル用)

それぞれの周波数特性(左右は完全に揃っているのでLchのみ表示)

聴感でのテストに沿って、私が聞きなれた音になるよう、あえて凸凹を出しています。ここはまったく好みの問題です。この段階で、COAX711の音調は聞きなれたJBL4344に近づいてきます

左右は完全にそろったので、左右別々に音を聞いても同じ音が出てきいます。調整前は、左右で違う音であるのが完全に認識できていました。これは部屋の影響です。

現状での詳細な設定は、JBL4344の調整のページにやPIEGA COAX 711のページに掲載中です。

2023年5月: KEFのサブウーファーを63Hz以下専用に導入し、63Hz以下のみでGEQ、PEQの設定を変更しています。この変更については、KEF Kube 12b サブウーファーのページをご覧ください。

V. 調整後の音

音楽をいろいろ聞いてみました。音の全体バランスは昔のままですから、EQをONにしても、一瞬は、「あれ、なにも変わっていないか?」という程度の、意外なほどわずかな変化に感じます。・・・が、すぐに「焦点がぴたりと合った」のに気が付きます。

●左右の特性が揃ったので定位が非常にクリアで、かつふらつきません。

●耳障りなピークがなくなったのも実感できます。

●低域の大きな共鳴を排除後に低域全体を補正したため自然な低域です。

今までの低域には大きく欠けているものがあったのに気が付きます。

●中高域も明らかに耳に優しく、耳触りでない分、全体に音量があげられるので、

音域全体の骨格がしっかりしました。

●また、当然ではありますが、DACの音の差は、DEQ2496を通した後も

非常にクリアにわかります。

(2016年6月現在、DACはエソテリックD-02xの一台だけに集約されました。)

DEQ2496は私のオーディオ経験で、最大コストパーフォーマンスの機材でしょう。あまりに安すぎてなんとなく心情的な不足を感じたのですが、安いイコライザーと思わず、むしろ「5万円もする高級で変幻自在なデジタル・ケーブルの一種」と思って納得することにしました。

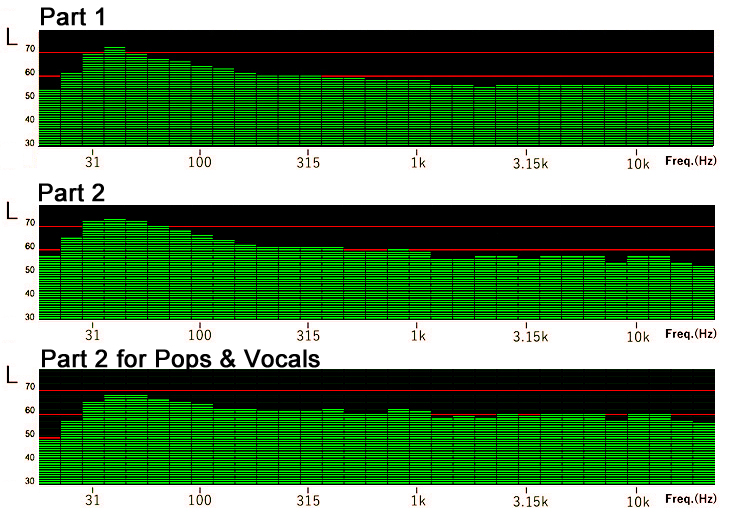

DEQ2496は、マイクロフォンECM8000を追加すれば、61バンドのスペアナとして動作します。31バンドのPAA3より細かく見えそうなので、マイクも買ってみて測定し、さらに追い込みました。その結果と測定中の様子が以下です(上が元特性、下が調整後、いずれも左右混合)。凸凹が減っているのがわかります。しかし、試聴上では、こういう凸凹の大小より、左右をそろえる調整のほうがよほど重要なようでした。

61バンドスペアナのメリットはあまり見いだせなかったので、いまは、測定はすべて31バンドのPAA3で行っています。

- -

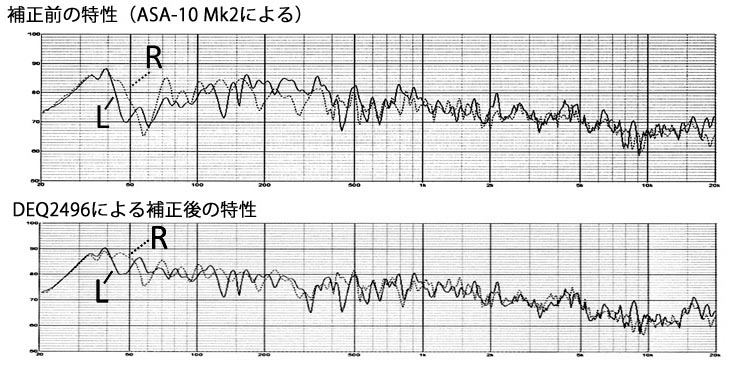

周波数特性は、さらに細かいASA10 MkII(こちらはかなりお高いプロ用)でも測定してみました。JBL4344時代の特性ですが、こんな感じ:

細かく見えたらいいってもんでもない気がします。これじゃなにをどうすればよいのかわかりませんよね。アマチュアには31バンドでも十分なのではないかな。

VI. 使って気づいた注意点

●デジタル出力の調整機能を使うことが重要

DEQ2496はデジタル処理ですから、オーバーライド(音量オーバー)は許されません。CDからのデータは絶対にオーバーライドしませんが、EQ通過後のデジタルデータは、ブースト帯域があるのでオーバーライドする可能性があります。DEQでピークをモニターしていると、CD元データで0dBに迫るような場合には、デジタル出力に「CLIP」のサインがでることがあります(+0dBを超えた)。まあ、簡単に言えば音量オーバー。ただし、アナログのように歪むのでなく、0dBでリミターがかかった状態になります。よく気をつけると、多少、詰まった音になるように思います。

その対策として、EQのデジタル出力レベルを下げています(UtilityメニューのGainを下げます。)

下げる量は、所有するCDのどれでも0dBを越えないことように設定しています。

現状ではデジタルソース系は「-3.0dB」に設定しています。

一時期、50Hzのブースト値(全帯域で最大)に合わせて、-8.5dBまで下げていた時期もありましたが、実際のCD等の演奏時には、-3.0dBでピークメーターが0dBを超えることはほぼなかったのと、聞いたイメージでも飽和感も感じないので、このようにしました。

なお、DEQ2496の内部演算は、いわゆる浮動小数点演算なので、飽和しないように出力を絞ることでダイナミックレンジが狭まることはありません。最大の時にもで0dBに近いが超えないようにしておけば、ビット落ちはない、ということです。むしろ、デジタル出力が飽和すれば、確実にダンナミックレンジが制約されます。

浮動小数点は数値計算の専門語ですが、意味がわからなければ、「内部演算はブーストしても飽和せず、ビット落ちも起こらず、DACに送るためのPCM信号に戻すときに飽和とビット落ちが発生しうるので、その前で(不動小数点のまま)適切にレベルを絞れば大丈夫」と理解していただければよいかと思います。まあ、極端に簡単に言えば、ですが。

●英語マニュアルがお薦めです

私は2007年当時から英語マニュアルを愛用してきましたが、最近は、なんと、日本語マニュアルだけしか付属してこなくなりました。しかし、結構大事なところが誤訳・直訳で理解不能なところもあるみたいです。単語はとにかくも、構文は簡単なので、ぜひ、英語マニュアルをベリンガーのサイトからダウンロードして、必要なら辞書を片手に読んでご覧になることをお勧めしたいです。

https://media.music-group.com/media/PLM/data/docs/P0146/DEQ2496_P0146_M_EN.pdf

2008年10月23日記

2012年9月28日追記

2016年6月19日改定

2016年12月10日改定

2023年1月2日改定

|