| トップページへ | 研究指針の目次 |

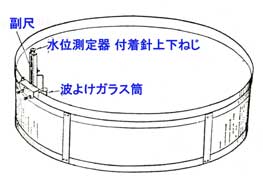

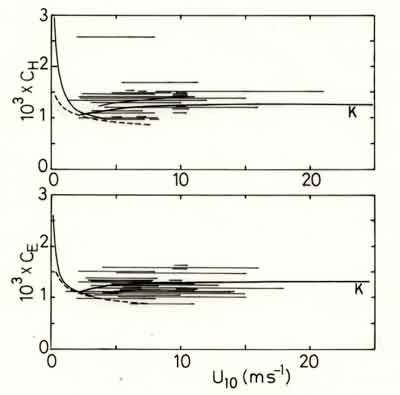

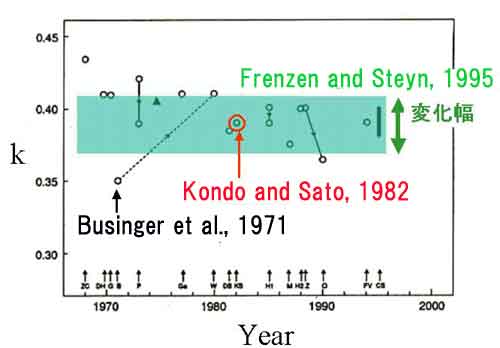

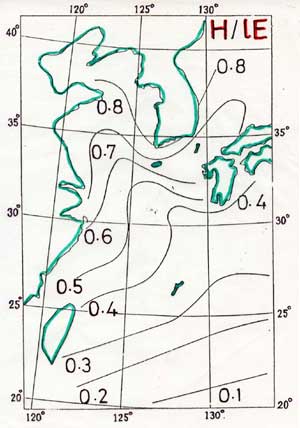

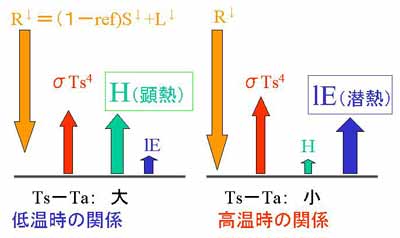

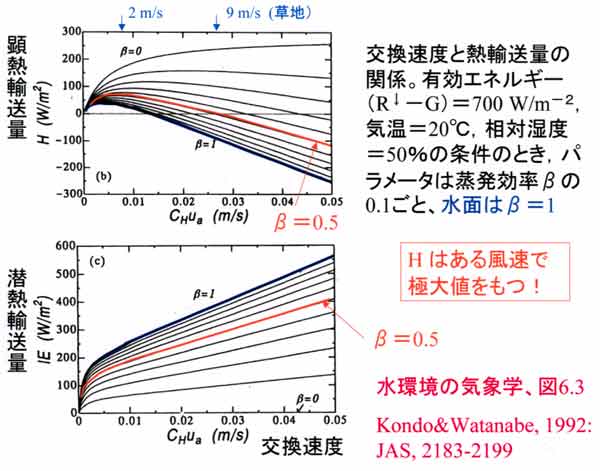

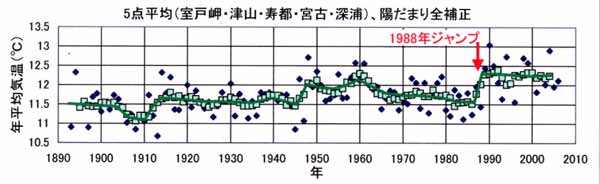

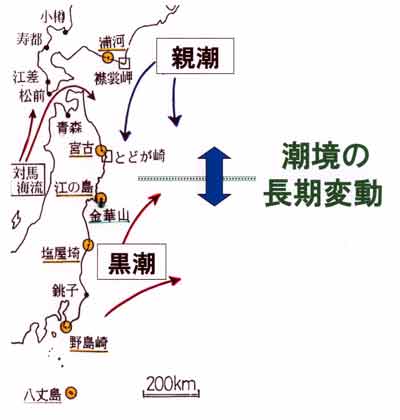

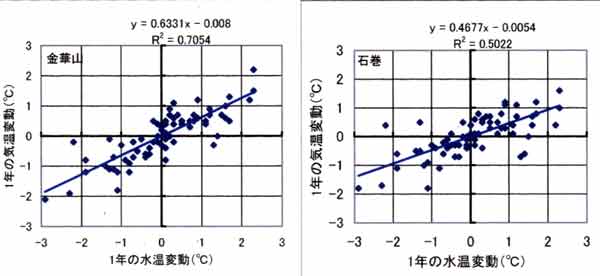

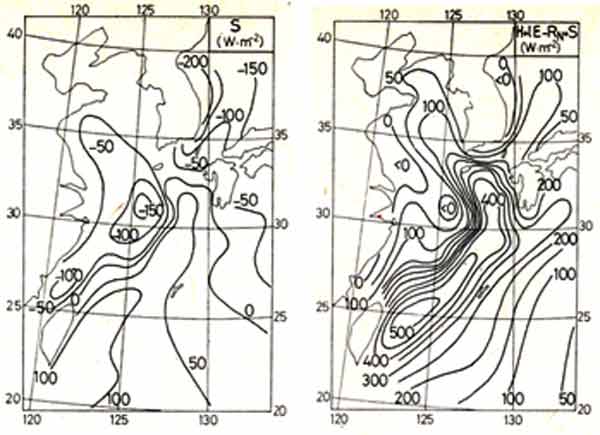

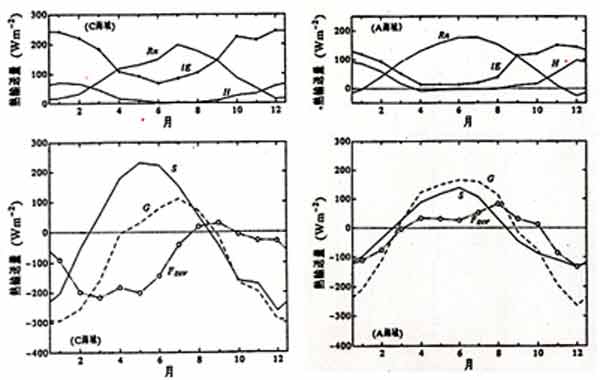

1. バルク法を用いる経緯(蒸発計、渦相関法との関連) 2. 大気境界層の安定度と風向・風速の関係:1970年代の成果を見直そう! 3. 熱収支の基本的性質 4. 日本域における1988年気温ジャンプ(温暖化量の評価) 5. 海水温度と気温の年々変動における統計的関係 6. 熱帯海上の積雲に見るエントレーメント(1979年MONEX観測) 付録:海中の熱輸送量(黄海・東シナ海) 参考文献

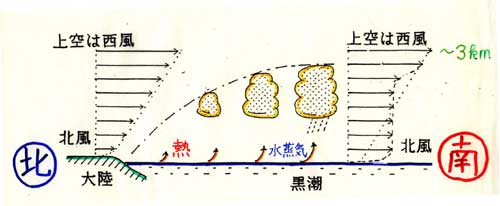

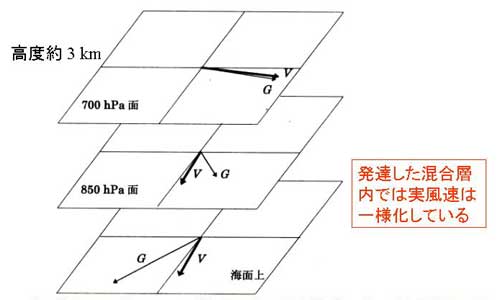

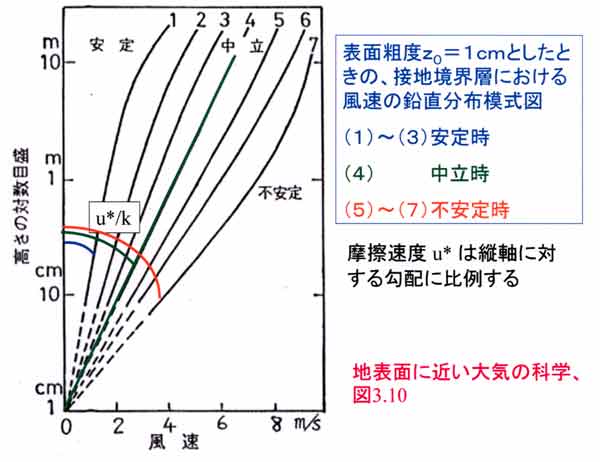

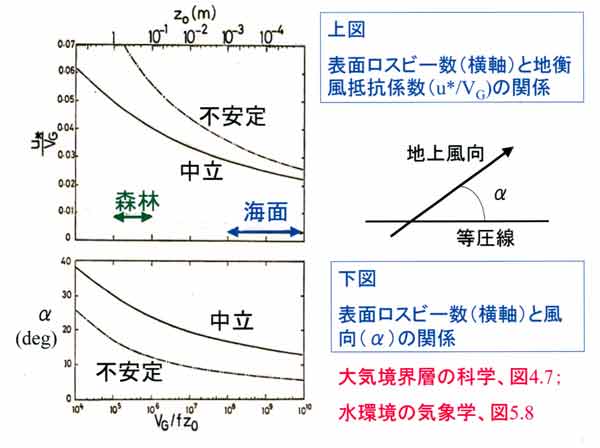

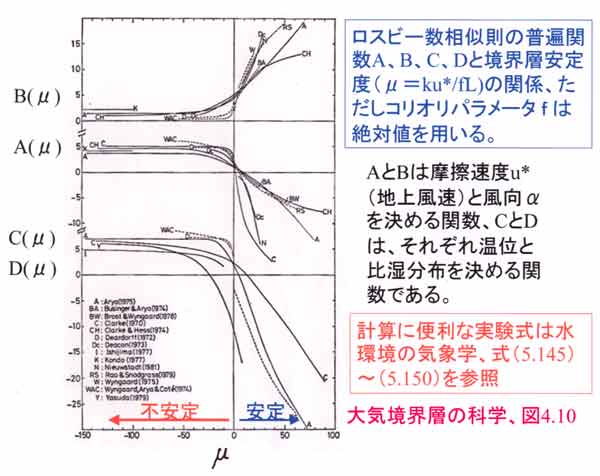

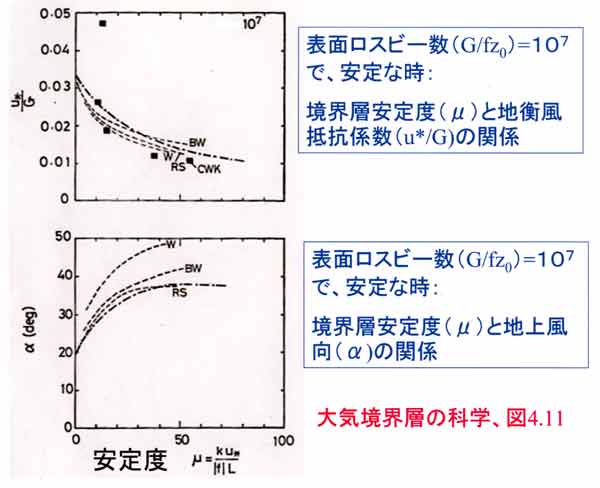

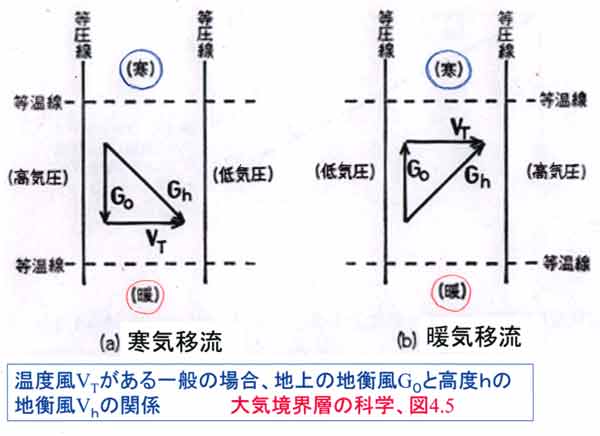

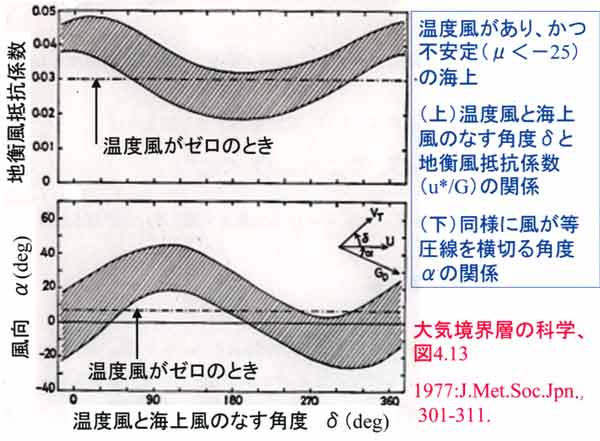

| トップページへ | 研究指針の目次 |