| 学名 Ludwigia epilobioides Maxim. subsp. greatrexii (Hara) Raven | ||

|

タデという名前がついていますがタデのなかまではありません。マツヨイグサと同じアカバナ科です。 |

|

| ウスゲチョウジタデ |

中核真双子葉植物 バラ類 フトモモ目 アカバナ科 チョウジタデ属 (APG分類体系) |

| 学名 Ludwigia epilobioides Maxim. subsp. greatrexii (Hara) Raven | ||

|

タデという名前がついていますがタデのなかまではありません。マツヨイグサと同じアカバナ科です。 |

|

|

アカバナ科ですから4枚の花弁が基本ですが、チョウジタデのなかまは5枚のものがかなりあります。 花弁が5枚だと、がくやおしべの数も5になります。もちろん子房の中も5室になります。 |

|

左の写真のものは、花弁が7枚もあります。おしべは7本です。 他に8枚の花弁のものもありました。 |

|

2つの葯室からは、氷砂糖のような花粉があふれ出しています。 もう、葯室は開ききっていて、そろそろこの葯はおしまいになりそうです。 |

|

|

葯は、2つの葯室とそれらにはさまれたやく隔、そして、やく隔からのびだした花糸から成り立っています。 アカバナ科の葯は細長いものが多いのですが、チョウジタデ属はずいぶんずんぐりしています。 |

|

チョウジタデ属のめしべは、まるで棒のようです。 |

|

|

花柱の先端は、柱頭といいます。 アカバナ科でも、マツヨイグサのなかまは、柱頭が大きく4裂しているのが特徴ですが、チョウジタデのなかまは写真でわかるように単純に丸です。 同じ科でも属がちがうと、ずいぶん変わってしまうものもあるようです。 |

|

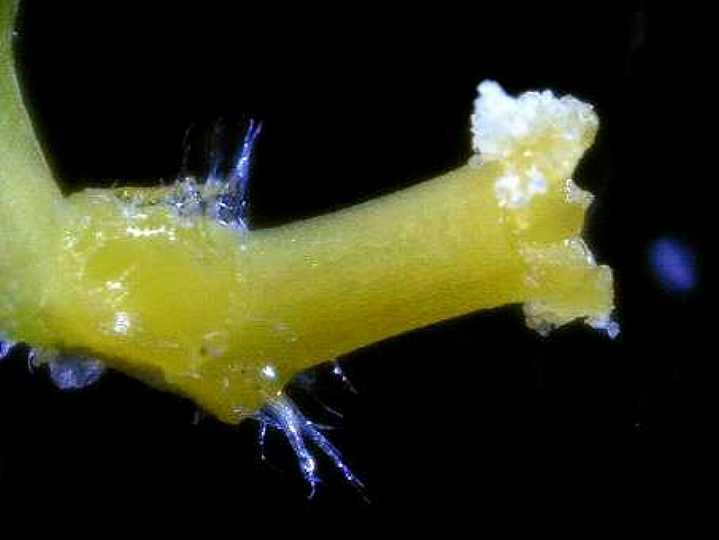

柱頭の表面を実体顕微鏡で拡大してみました。 無数のつぶつぶ状の突起がありました。それなりに進化しているようですが、マツヨイグサ属のような優れた進化にはなっていないようです。 |

|

めしべやおしべのつけねのところを顕微鏡で観察してみます。 緑色のかたまり(粒)が見えます。 見なれてくるとすぐわかるようになりますが、これは蜜腺です。 蜜腺というのは、蜜を出すところです。 虫媒花の中には、昆虫を呼ぶために蜜を出すものが少なくありません。 |

|

蜜腺のまわりには、ウスゲチョウジタデの特徴になるうす毛がまばらに生えています。 左下の黄色い棒は、おしべの花糸です。 氷砂糖のような花粉も見えます。 |

|

蜜腺の1つをとらえました。 光っているのは、蜜を出しているからです。 この蜜をめざして昆虫がよってきます。 |

|

花弁が落ち、がくが残ります。 この花も、5弁花でした。 がく片の先は、急にせばまり、かなりとがっています。 これから子房がのびはじめ、棒状の果実をつくります。 |

|

|

おしべがしおれ、柱頭が赤く染まります。 茎を見ると、たてにスジが見えます。このような腺を稜と呼んでいます。 |

|

がくの下にのびている棒状のものが子房です。 茎は稜があるので角ばって見えます。写真のように四角柱になることもあります。 アカバナ科は、葉のつき方は基本的には互生です。しかし、写真のように対生になる場合もあるのです。 何事も決めてかかるのはよくありません。 図鑑をうのみにしないで、自分の目を信じましょう。 |