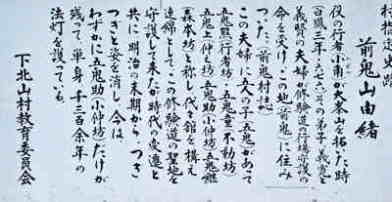

国道169号線を走り、途中で前鬼の里へと道をとり、少し走ると「前鬼山 不動七滝」の看板がある。 なかなか姿のいい滝であった。 その近くの松の木に巨大なスズメバチの巣があった。かなり高いところに作っているので誰もとることも出来ないし、近寄らなければ危険はないので、そのままとなっているのだと思う。 それにしてもこんな高い木に巣をしているのは初めて見た。  滝からさらに奥に走ると修験道修行の入り口のように、前鬼トンネルがある。 異界へ入る感じであった。 道の下はきれいな前鬼川の渓谷である。 熊野三山や吉野、高野山など南北の霊場が霊場として成立し続けたのは、紀伊半島を貫く大峯の山々であるが、その霊場の奥座敷とも言えるところが、人里遠く離れた前鬼から釈迦ヶ岳にかけてのルートである。 役行者には、前鬼と、後鬼という弟子夫婦がいたという。 この夫婦はもともと生駒山の暗峠で人の子をさらって食べる鬼だったが、役行者が夫婦の子供を隠して二人の鬼をおびき出し説教をした。 「悔い改めるならば人間に変えてやる」と言われ、それに従った二匹の鬼は人間の姿に変わって役行者の従者となったという。 常に役行者の前を歩いたのが手に斧を持った赤鬼の前鬼、後ろを歩いたのが前鬼の妻で水瓶を持った青鬼の後鬼だと言われている。 この夫婦と五鬼助(ごきじょ)、五鬼継(ごきつぐ)、五鬼上(ごきじょう)、五鬼童(ごきどう)、五鬼熊(ごきくま)の5人の子供たちが住んだのが、ここ前鬼の里なのである。明治の半ばまで彼らの子孫による五つの宿坊があり、田畑を耕しながら「大峯奥駈道」を行く修行者たちを支えてきたという。今は61代目当主である五鬼助義之さんが「小仲坊(おなかぼう)」を守っている。 5人の子供たちの名前と、坊の屋号は、 義達(五鬼助 ごきじょ)・・・・・小仲坊 義継(五鬼継 ごきつぐ)・・・・森本坊 義上(五鬼上 ごきじょう)・・・中之坊 義元(五鬼童 ごきどう)・・・・不動坊 真義(五鬼熊 ごきぐま)・・・・行者坊 である。 里に着くとちょうど後鬼助義之さんが犬の散歩をしておられた。 少しお話を聞かせていただいた。 お話では、今の建物は築後500年ほど経っているそうで、修理が必要になっているそうである。 「役行者に従っていた夫婦の鬼に子が生まれ、「この地で修験者の世話をせよ」と役行者にいわれ、住みつき以来1300年、未だに役行者との約束を守り、修験者の世話をし続けている」  と説明をしてくれた。 1300年から連綿と続いているということは、すごい事である。 山手に役行者などを祀る行者堂がある。 宿坊がありそしてキャンプ場もあるため、大峰奥駆道へのステップになる。 その昔はここをたくさんの人が行き交ったのだろう。今でも釈迦が岳は人気がある。 この上には他の宿坊の遺跡もあるらしいのだが、時間がなかったので見ずに引き返した。帰り道で鹿が見送ってくれた。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||