熊野古道はアクセスが悪い。 それが魅力でもあり、巡礼の道として修行の道として1200年以上も変わらず、人を迎え、はねのけ、鍛え、癒し続けているのである。今回は、さほどハードでないといわれる、行者還岳に登ることにした。 朝8時にはでないと登り切れないのが分かっていたが、目覚めが遅くなり、出発予定より2時間ほど遅れて10時を大きく過ぎていた。 出発点の行者還トンネル東口に着いたのはすでに12時近くであった。 10時から登りはじめる予定が、2時間近くも遅くなってしまった。 天気はそれほど暑くなく、絶好の登山日和であった。 東口の登り口に向かって歩いていると蛇が迎えてくれた。 12時から東口の階段を登りだしたが、最初はルートをとれていたが途中で赤いテープを見失い、道が分からなくなった。 とにかく上に登れば奥駆道には着くのが分かっているので歩きにくい、道なき道を直登した。 ジグザグに歩いて少しずつ上へ登った。 そのうちに本道の木の階段がある道に突き当たり、そこからは通常ルートで奥駆け道を目指した。 本当は山頂で食べる予定だったが、遅くなったため東口登山道の中腹で昼食とした。1時15分だった。 やっと大峰奥駆道とトンネル東口の分岐についたのが2時30分であった。 二人連れが休憩していた。 「これからだと行者還岳は無理ですかね?」 「むりやね。私らはこれから東口に降ります」ということで、仕方なく行者還岳の頂上は、あきらめた。 歩き始めから2時間30分で、ヤマレコでは50分とあったが、その3倍もかかってしまった。 頂上には行けないので、分岐点から奥駆道を行者還岳方面に、帰りの時間を考えながらいけるところまで行こうと歩いた。 途中行者水場があり廃屋があった。3時40分になっていた。「一ノ多和」である。 中には長靴やペットボトルなどがあったがせっかくだから改修して、休憩のできる東屋にしてほしいと思った。 廃屋の前に平地があったので、コーヒーを湧かして飲んだ。 3時10分であった。 同じコーヒーでも山で飲むのと家で飲むのとでは味が違って感じる。山で飲む方が遥かにうまい。 大峰奥駆道は快適で、天気もいいしトレッキングとしては最高の条件だった。 道のあちこちにトリカブトがたくさん咲いていた。 キノコや地衣類等たくさんの生き物が目を楽しませてくれた。 奥駆道を行く楽しさはこの生物の多様さにもある。 2時間ほど歩くと行者還トンネルと弥山の分岐についた。「奥駆出合」である。  4時20分になっていた。 70歳代と思われる女性3人と男性1人が休憩していた。 「どちらまで行かれるのですか?」と聞くと、 「行者還トンネル西口に降ります」ということであった。 ちょうどいいので後を追いかけることにした。後を追いかけて歩き出したのはよかったのだが、4人組は歩き慣れているのか足が速く、あっという間に視界から消え、そして声も聞こえなくなってしまった。 後から5,6人同じように西口に向かう人がいたが、すべてに抜かれた。 ふと山肌を見るとなにやら獣がいた。 最初はイノシシかと思い身構えたが、カモシカだった。ちらっとこちらを見て谷に降りていった。 カメラを構えたが暗かったのでぶれてしまったが、かなりの至近距離にいた。 連写をすれば中にはきちんと写ったのがあったかも知れない。反省。 カモシカにはすこし下った小川を渡っているところにも出くわした。蛇に迎えられ、カモシカが送ってくれた。 ワイルド!! 石のごろごろした歩きにくい急坂をさらに下りやっと平坦なところにでると、そこはきれいなせせらぎで、三角の木の橋が架かっていた。 ゴールはもうすぐのようで、車の音も大きく聞こえてきた。 まもなく行者還トンネル西口の駐車場前にゴールした。 6時9分であった。なんと下りに2時間近くもかかったことになる。 ゴールを西口にした関係で、東口においた車のところまで歩いた。 電灯もない真っ暗な中を2km位のトンネルをひたすら歩き、車についたのは6時30分であった。 そして最後の締めくくりには鹿君たちが送ってくれた。車のライトが光っていても逃げずに、うさんくさそうにこちらをかなり長く見ていた。カメラをのぞいても何も見えなかったが、シャッターを半押しするとピント用の補助光が光り、鹿たちの目が赤く光るためそこにピントが合いシャッターが押せた。シャッターが切れればそこはデジカメ。 車のヘッドライトの光軸から離れた薄暗いところでも、きちんと露出を合わせてくれていた。 行者還岳の頂上には行けなかったが、次の大峰奥駆け道登山の参考になった。 近いうちにリベンジ登山をしなければいけない。 ▲ページトップへ

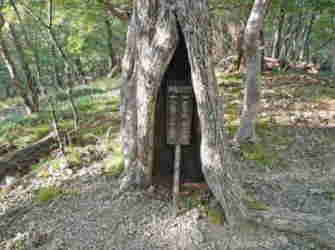

前回の、2014年9月14日、大峰奥駆道行者還岳登山は時間がなく途中で断念した。 前回は出発が遅かったので、今日こそはと7時に出発した。現地には9時に着いた。こんな時間に現地着とは近来まれに見る、快挙である。ヤマレコのレポートで、国道309号線90番ポストに登り口があり車も駐車できるという情報を得ていたので、そこに車を駐め登山準備をした。 レポート通りに登り口には鉄製の階段があった。植林帯を抜け、自然林の尾根道が続く。  程なく登山ルートを示す赤いビニールテープが木に巻き付けてあった。 それを見たときは単に、「あ、テープを巻いてくれている」とだけの感じであった。 しかしこのテープが、極端に言えば私たちの命を救った。それを実感したのは下りの時であった。その下りはまた後ほど。 登り初めて1時間ほどで巨大なブナの木がある。 こうした巨木と出会えるのも、山登りの魅力であり自然林の魅力である。 大ブナから程なくいわゆる「タイタン広場」につく。10時18分であった。 作業中に木が倒れたのだろうか、キーも抜かずにそのままである。海岸近くであればもっと腐食は進んでいるだろうが、朽ちるのにはまだまだ時間がかかりそうである。このルートのいい目標になる。登り初めて1時間ほどのところにあるので休憩にもいい。 タイタン広場を後にしてさらに上へと向かう。 所々に紅葉があるが、本格的きなものではなかった。  快適な奥駆け道にでたのは11時15分であった。道に出てすぐ左弥山側に案内板があったので、写真を撮った。この写真も後で命を救ったのである。その後、行者還岳方面にむかう快適な奥駆け道をしばらく歩いた。 途中センチコガネがいた。このコガネ虫はこれまで歩いた山のどれにもいた。色がきれいなのですぐに見つかり、あまり逃げないので写真に撮りやすい。道の両側にトリカブトがきれいな花を咲かせていた。  右手には大普賢岳がきれいな山容で姿を見せた。 晴れていればもっとくっきり見えたであろうが、雲がたなびいている山もまた格別である。 程なく避難小屋が見えてきた。12時28分であった。 ここまで3時間あまりかかったことになる。避難小屋で食事をした。 避難小屋はきれいに掃除されており、登山する人たちがこの小屋を大事にしているのがわかる。 食事をしていると男性が一人休憩に来た。とりとめもない山の話を少ししたが、話がかみ合わなかったのでそれほど深い話はしなかった。話の内容も普段は覚えているのだが記憶にないということはそれほどたいした話ではなかったということである。その男性は長いこと歯ブラシで歯を磨いていた。 食事の後、13時10分に歩き始めた。歩き始めてすぐに登山道は崩落しており、かなりデンジャラス。 そこを通るとすぐに木の道がある。番線が朽ちたり木が腐っていたりでこれまたデンジャラス。 降りてくる人があり、リュックがつかえて降りにくそうにしていた。 「リュックがつかえています」「そうですか、思うようにならないですね」「左がつかえています」「わかりました」 と言葉をかけ、何とかクリア。こちらも登るときにリュックがじゃまになった。 降りてきた人は夫婦連れで、テント泊をしながら大峰奥駆け道を歩いているという。うらやましい。 次に出会ったソロの人も、今日は弥山小屋に泊まるといっていた。 景色を楽しみながら歩を進め、13時47分に行者還岳への矢印がある案内碑についた。 ここからはすぐである。行者還岳のピークへは、尾根筋を行く。変化に富んだ楽しい道であった。 ピークには14時についた。やっと登れたという感じである。 記念写真を撮ったり、コーヒーをわかして飲んだ。やはりピークにつくと心に余裕が生まれる。 この登山独特の達成感が何ともいえない。 休憩を少し長く取り、14時40分に下山を開始した。 登ってきた木道についたのは、15時ジャストであった。 そして避難小屋に15時17分についた。地蔵さんには15時24分であった。 避難小屋で若いカップルと出会った。私たちより少し早く下山を始めた。その姿を追いながら、下山を急いだ。 若い二人を追いながら、一生懸命ついて行こうとしたが、やはり追いつけなかった。見え隠れしながら次第に遠ざかり、見えなくなった。ところが急に陽が差してきて、苔がきれいに光り出した。止まって何かしている二人に追いついた。 この若い二人は岩の間で何か写真を撮っていた。見れば小さなフィギュアを苔の上に置いて、写真を撮っていたのである。 少し離れていたが、陽の光が苔の上に置いたフィギュアに当たっており、これはきっといいショットになると思った。 二人も満足したと思う。 14時40分に下山を開始し、順調に下山できると思っていた。 ところが、夕暮れ近くになって上ってきた道へのルートをうっかりやり過ごしてしまっていた。行けども行けども降り口がない。 降り口がないか注意しながらかなり歩いたがそれらしき道はなく、記憶にない道ばかりであった。 下りの道をやり過ごしたのがわかったのは、かなり歩いてからであった。 気がついてから30分ほど戻った。それでも降り口がわからなかった。 このまま降り口が見つからなかったら、もう一度避難小屋に戻って夜明けを待つことも考えた。 もしくは、奥駆け道を行者還トンネル西口まで歩こうかとも思った。それくらいにせっぱ詰まったのである。 しばらくして、今朝登ってきた時、案内板の写真を撮ったことを思い出した。 そしてその写真の案内板のある地点を探した。それは程なく見つかり、降り口を発見した。 一安心はしたがそのころにはもう陽はとっぷりと暮れ、懐中電灯がないと歩けなかった。 分岐点から下りを開始したが、正式な登山ルートではないため道がはっきりしない。 タイタン広場をすぎる頃から道が全くわからなくなった。ルートと山との境がはっきりしないのである。 頼りはルートの所々にあった赤いテープである。 懐中電灯でそのテープを探し探ししながら、真っ暗な道を懐中電灯の明かりを頼りに降りた。 時々鹿の鳴く声がした。 転んでけがをしないように注意しながら、なんとか90番地点の登り口にたどり着いたのは19時30分であった。当初の下山予定より2時間以上遅れての到着であった。普通なら1時間半くらいのところを3時間かけて歩いたことになる。 もしあのテープがなかったら遭難するところだった。まさに命のテープであった。 その日のYAHOOの記事で、マラソンの川内選手がトレイルランをしていて私たちと同じケースで道を見失い大変な思いをしたと書いていた。彼も、「低山と思ってなめていました.一時はもう終わりかも知れないと思いました」と恐怖を表現していた。 私たちは、一応最低限の装備は携行していたのでビバークはできたと思うが、やはり分岐点や基点となるポイントは把握しながら登る必要を感じた。そのサポートしてくれるナビがあればいいということで、明くる日早速、E-トレックを注文した。 いい経験をしたといえば格好が付くが、二度と経験はしたくない下りだった。 ともかくテープを頼りに無事帰れたことに感謝。赤いルートテープを巻いてくれた人ありがとう。 ▲ページトップへ

▲ページトップへ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||