| 橘寺 |

|

|||||

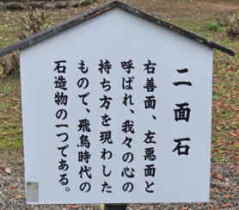

| <橘寺> 橘寺へは、明日香村に来る度に行きたいと思いながら時間との関係で参詣できなかった。 橘寺は、奈良県道155線を挟んで川原寺と向き合っている。 仏頭山が背景にある。白壁の塀を巡らしている。 聖徳太子が建立した7寺の一つで、正式には仏頭山上宮皇院菩提寺という。  橘樹寺、橘尼寺ともいう。 四天王寺式伽藍配置の跡が残っている。 この橘寺の存在を示す最も古い文献は『日本書紀』で、天武9年(680年)に橘尼寺で出火し、10坊を失ったことが記録されている。ここで出土する瓦は7世紀前半に使われたとされる素弁蓮華門軒丸瓦も発見されていて、創建はその頃であると考えられている。 また橘寺は聖徳太子出生の地として有名である。 この地に欽明天皇の別宮があり、太子は敏達3年(574年)にここで誕生したと言われている。 厩戸皇子は太子の本名であるが、その名の由来は母の穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのみめみこ)が宮中の見回りの際、ちょうど厩戸に来たところで産気づき太子を生んだため、とされている。 この出生の話は『日本書紀』に記されている。 またこここは聖徳太子が斑鳩宮に遷るまで過ごした上宮の跡であると伝えられている。 『日本書紀』には、父の用明天皇が磐余双槻宮(いわれなみつきのみや)で即位したとき、聖徳太子を慈しんで宮の南の上殿(かみつみや)に住まわせたと記している。昭和59年(1984年)に開始された発掘調査では、その居館跡と思われる遺跡が桜井商高の東で発見されている。 6世紀後半から7世紀初頭の遺構であるため、聖徳太子の上宮の可能性が大とされている。現在は上之宮遺跡として住宅地の中に整備されている、となると橘寺が上宮というのは当たらないのか。 推古14年(606年)聖徳太子は推古天皇に請われて勝鬘経(しょうまんきょう)の講説を三日間この地で行った。すると、蓮の花が天から溢れ落ちてきて庭に積もった。さらに南の山に千の仏頭が現れ、太子の冠からは日月星の光が輝くなど不思議なことがおこった。そこで、天皇がここに寺を建てるよう皇子に命じられ、皇子が尼寺を建立したのが橘寺の始まりとされている。 仏像では、木造伝・日羅立像、木造聖徳太子坐像(聖徳太子35歳の像。室町時代の永正12年(1515年)、椿井舜慶作)、木造如意輪観音坐像、木造地蔵菩薩立像などが重要文化財である。 仏画では、絹本著色太子絵伝 8幅が重要文化財である。 ほかに、太鼓縁、石灯籠などが重要文化財としてある。 境内には、勝鬘経講説に関係した史跡が残っている。 「三光石」は、聖徳太子が勝鬘経の講義を行った際、冠が日・月・星の光を放ったとされていることからイメージされた石のようである。「蓮華塚」と呼ばれている塚は、降り積もった蓮の華を埋めた場所であるという。 創建された頃の寺域は、東西870m、南北650mと広大であり、四天王寺式伽藍配置で建てられた金堂、講堂、五重塔などを含め66棟の建物があったという。日本書紀に『天武天皇9年(681年)に失火で十房焼く』の記載があり、その時の失火で10房を焼失したらしい。1148年には落雷で五重塔が焼失、鎌倉時代に三重塔が再建されたものの、1506年に多武峰大衆によって焼かれてしまい、寺はその面影を失った。今の諸堂はいずれも江戸時代以降のもので、創建当時の規模や華やぎを語るものは、美しい形の塔跡心礎しか残っていないという。 心礎に彫られた柱の穴は径約90cm、深さ約10cmで、その穴の三方に半円形の添え柱を彫ってある。 橘寺は、法隆寺の宝物として有名な玉虫厨子も、四十八体仏もここ橘寺にあったものという。 太子が勝鬘経を講じた時、丘の上に千体の仏頭が湧出したために仏頭山の山号を得たらしい。 八一は、古墳が雨などで洗われ、埋葬していた副葬品の仏などが露出したのであろうと言っている。 このあたりから太子は様々な伝説となりだした。『太子伝補蕨記』『聖徳太子伝暦』では、太子は黒い馬「黒駒」に乗って空を凌ぎ雲を践みんだとある。 黒駒は、太子と精神的な関係の深い伴侶のように語られている。 八一は橘寺で詠っている。 くろごま の あさ の あがき に ふませたる をか の くさね と なづさひ ぞ こし |

||||||

|

|

|

|

|

(二面石) |

|

|

|

|||

(阿字池) |

(三光石) |

||