| 百済寺 |

|

|||||

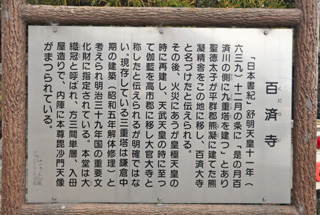

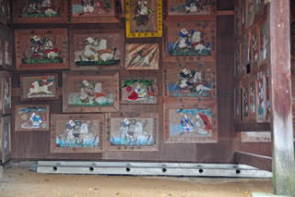

| <百済寺> 奈良検定を受けるために、見学に出かけた広陵町の百済集落にある百済寺である。  鎌倉時代建立の「三重塔(重文)」が残されている。 無住のお寺で、何となく寂しいが三重の塔は凛として立っていた。 この百済寺は、以前は「百済大寺」の後身と言われていた。 百済大寺とは、聖徳太子が開いた熊凝精舎(くまごりしょうじゃ)を前身とする日本初の官寺で、後に移転して高市大寺、大官大寺になり、平城京に移転した際に「大安寺」となったお寺である。 百済寺は、その百済大寺の跡地にたったと考えられていたが、現在は桜井市の「吉備池廃寺」がそれに当たるとされている。 したがってこの百済寺の創建の歴史などは不明であるが、室町〜江戸時代には、妙楽寺(現在の談山神社)の末寺となっていて、七堂伽藍を配した大寺だったらしい。 その百済寺の三重の塔は、重要文化財に登録されている鎌倉時代のものである。 あまり有名ではないので、これまで近くを通りながら見ることもなかった。 朝鮮半島にあった百済という国は660年に滅亡したので、それ以前の渡来人がきてこの寺を建立したのかも知れない。 百済寺の建物としては、三重塔以外には小振りな本堂があるだけである。 現在の三重塔は、鎌倉時代の建久年間、源頼朝が熊谷直実の長子小太郎直家を造寺奉行に命じ、三重塔を建立させたと伝えられている。 明治39年(1906年)に国の重要文化財に指定された。昭和5年(1930年)に解体修理が行われたが、その時「寛正四年(1463年)」の銘をもつ瓦が発見された。  四方の軒先には風鐸が吊されている。 二層と三層の屋根も初層と同じ構造だが、部材の塗りがはげ落ちている。 相輪は江戸時代の延宝三年(1675年)に作られたものだそうだ。 天空を突き刺している相輪を見上げながら、Kは良いね、良いねと何度もつぶやいた。新緑の若々しい若葉の枝を延ばす周囲の木々と、今にも崩れ落ちそうな三重塔の対比が良いそうだ。 新築の朱塗りの木塔よりも、長い風雪に耐えてきた古塔が醸し出す雰囲気が、どうやら日本人の感性にはぴったしくるらしい。 吉備池廃寺跡が、百済大寺の有力な所在地とされているが諸説があり確定していない。 実際はどうなのか、わからないことだらけなのが奈良を訪れる楽しみでもある。 (2014年1月4日) <春日若宮神社> 三重の塔のすぐ横に春日若宮神社があり境内の境界がはっきりしない。 だからこそなぜ神社とお寺がこれほどまで入り交じったのか、その歴史がどうなのか、明治維新の廃仏毀釈の時にこうなったのか、それ以前はどうだったのか知りたい気になる。 鳥居をくぐってお寺の境内にはいるというのもほかにあまりなく、おもしろい。 境内はどこがお寺でどこが神社なのかわからない。 七堂伽藍があったというが、それらしき風格は三重の塔にみることができる。 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||