| 丹生川上神社 |

|

|||||

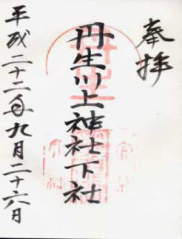

| <丹生川上神社下社> この神社は2010年9月26日にバイクツーリングで訪れた。  この丹生川上神社は上、中、下とあって訳がわからない。 この丹生川上神社は上、中、下とあって訳がわからない。ここは下社らしい。 明治維新後、所在不明とされた丹生川上神社の研究調査が行われ、明治4年(1871)に丹生村(現在の下市町)、続いて明治29年(1896)には川上村の神社が有力視され、それぞれ官幣大社丹生川上神社下社・上社とされた。  しかし、大正11年(1922)当村出身の森口奈良吉翁による「蟻通神社こそが丹生川上神社である」と定義した研究調査が認められ、当社が官幣大社丹生川上神社に列格され、通称「中社」と位置づけられた。 しかし、大正11年(1922)当村出身の森口奈良吉翁による「蟻通神社こそが丹生川上神社である」と定義した研究調査が認められ、当社が官幣大社丹生川上神社に列格され、通称「中社」と位置づけられた。ここに従来の二社に当社を加え、ひとつの「官幣大社丹生川上神社」となりそこで「官幣大社丹生川上神社」の社務所を当社に移し、下社・上社を統括して祭務を行なってきたが、戦後神社制度の変遷によって三社は独立。当社は「丹生川上神社」と登記され、それぞれの社名をもって別々の神社となった。 という。 由緒によると、 ------------------------- ○御祭神 闇靇神(クラオカミノカミ) いざなぎ、いざなみ二尊の御子神 ○御創建 天武天皇白鳳四年(六七六)「人声聞えざる深山に宮柱を立て祭祀せば、天下のために甘雨を降らし霖雨を止めむ」との御神誨に因り創建された古社である。 ○御例祭 六月一日 ○御神格 延喜式の名神大社二十二社の一社 元官幣大社 明治四年列格 ○御鎮座地 丹生川の川上 丹生山 神武天皇御東征の途御親祭遊ばされた地である。 ○朝廷の尊崇 天平宝宇七年(七六三)幣帛の外、特に黒毛の馬を奉献される。その後、祈雨には黒馬、祈晴には白馬を献ずることが恒例とされた。 孝明天皇安政元年(一八五四)に「外患惧服国家清平」の祈祷を仰付けられた。 ○御神徳 大気を浄化し、万物生成化育の根源たる水を主宰遊ばされ、地球上のありとあらゆる物質の上に、はかり知れない恩恵を垂れ給い、守護あらせられるいのちの神様である。 --------------------------- とある。  境内にはいろんな石がある。鳥居をくぐってすぐ左には、蛙石と牛石があり、それぞれ案内板がある。その先にケージがあり、烏骨鶏を飼っていた。 拜殿は、背後に山がある関係で、かなり急な渡り廊下が山に向かっており、その先にある。 社務所で、 「五条に行くにはどの道を行けばいいですか」と聞くと、 「五条へはいったん来た道を戻り、200mほどいった所に橋があるので、それを渡ると一本道で五条にいけます」と、丁寧に説明してくれた。 社務所の玄関には、かなりいい絵のついたてがあった。 ひょっとしてお宝かもしれない。 この社の歴史を物語るように、杉や欅の大木がたくさんある。 このあたりもかなり多雨地帯であるが、それによる豊富な水がこれらの木を守ったのだろう。ここは水の神様である。 五条に向かうべく、KLEにまたがったのは、4時20分を少し過ぎていた。 |

||||||

(牛石と蛙石) |

|

(巨大な欅がそびえている) |

(しっとりとした雰囲気が漂う本殿 |

|

(男と女が合体してるという石) |

||

|

|

|

|

|

|||