| 慈光院 |

|

|||||

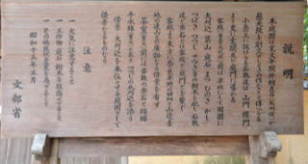

| <慈光院> 慈光院は奈良検定の勉強を始めてから訪ねてみたい寺のひとつであった。 ざわざわとした道をナビの通り走って行くと看板があった。  手前のテナント長屋の前の駐車場に車を駐め、小さな坂を登って寺に向かった。 寺にはかなり広い駐車場があった。しかしこうしたお寺は下から歩いて登るのが本筋のように思う。 寺が近づくにつれ、走ってきた道の喧噪は消え去り、独特の雰囲気のある寺域が広がっていた。 山門は茅葺きでいかにも粋な茶室を持つ寺にふさわしい。 またこの山門までのアプローチの石畳と、周りの木の根が出た山肌もいい。 寺務所で入場料を払うと奥の方へ案内され、きれいな畳の間に招き入れられた。 そしてお菓子とお茶が接待された。 お菓子もお茶もおいしかった。お菓子の形は、この寺の紋で、鬼瓦も同じデザインがあった。 こういうさりげないこだわりがいい。 お茶はきれいな庭園を見ながら頂いたが奈良を見下ろすことができるいい場所であった。 畳の間に座り庭園や大和の国中の景色を眺めると心がすっと落ち着く感じである。 ただし遠方の街の建物の形が不揃いなため、少し興をそがれる。昔は良かっただろうに。 全体的に天井や鴨居の高さを低くし、座った時にもっとも安らぎや落ち着きが出るように考えられているという。 この書院は重要文化財である。茶室は二畳台目と三畳のがあった。 いずれも重要文化財である。特に二畳の茶室は点前畳の奥に床の間がある「亭主床」で、年代・作者・形状等が証明できるものの中で最古のものという。 本堂は昭和59年にできたという。 中には片桐石州と釈迦如来像、開山玉舟和尚像が祀られている。 パンフレットによるとここ慈光院は、寛文3年(1663年)当地の大名であった大和小泉藩二代目藩主の片桐石見守貞昌(石州)が、父の菩提寺として自分の領地内に、大徳寺185世玉舟和尚(大徹明應禅師)を開山に迎え建立した臨済宗大徳寺派の寺院である。 石州の茶の湯は、千道安(千利休の長男)の流れを汲む桑山宗仙(左近)から学んだものである。 利休本来の茶の湯の精神を継承しつつ、時代の流れである武士中心の世の中に調和させた「分相応の茶」を説いたことが、将軍家をはじめとして諸大名達に受け入れられることとなった。 石州に茶の湯を学んだ人物としては、徳川四代将軍家綱・水戸光圀(関連項目)・堯然法親王・松浦鎮信・藤林宗源・清水動閑・大西閑斉・保科正之・怡溪宗悦・野村休盛などが挙げられる。 彼らがさらに全国各地へ石州の教えを広めたことから、後に茶道ができてからは「石州流」となり、怡溪派・清水派・鎮信派・伊佐派・宗源派・嘉順派・大西派・大口派・古石州・ 片桐宗猿派・不昧派・野村派・林泉寺派・古閑堂派など多くの派に分かれている。 寺としてよりも境内全体が一つの茶席として造られており、表の門や建物までの道・座敷や庭園、そして露地を通って小間の席という茶の湯で人を招く場合に必要な場所ひと揃え全部が、一人の演出そのまま三百年を越えて眼にすることができるということは、全国的に見ても貴重な場所となっている。 片桐石州は、延宝元年(1673年)11月20日亡くなっている。 小さいが、また来てみたい寺のひとつとなった。 お茶をする人はここは必見の寺である。 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||