| 二上山 |

|

||||||

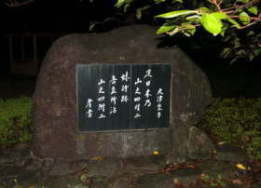

| <二上山> 二上山は、金剛生駒紀泉国定公園に含まれている。 葛城市当麻と大阪府太子町にまたがり、二上山火山群の主峰で、雄岳(標高517m)と雌岳(474m)があり、奈良からはほとんどどこからでもみることができる。  古代の人々は、この二峰を男女の二神に見立て「二神山(ふたかみやま)という名前でも呼んだ。 トロイデ式の休火山であるがその火口は明らかではない。 石器に用いるサヌカイトや、建築用の松香石、研磨用の金剛砂の原料である石榴石などを産出する。 謀反の罪に処せられた大津皇子が雄岳山頂に埋葬されたとも伝えられ、葛木二上神社も鎮座している。 奈良盆地側からは日の沈む山であるため来迎思想も生まれた。 北方には県天然記念物の屯鶴峰もあって特色的な地形である。 北側鞍部を通る穴虫越えと南側鞍部を通る竹内越えは奈良盆地と大阪平野を結ぶ主要な街道で、奈良側には當麻寺や石光寺、大阪側には聖徳太子・推古天皇・孝徳天皇の墳墓がある。「河内飛鳥」とも呼ばれている。 山麓の村々では4月23日に豊作祈願の「岳のぼり」という行事が行われる。 その二上山へは2008年9月21日に一回目を登った。 それほどきつくない坂を上っていく。途中何人かのパーティとすれ違った。 この日朝はいい天気であったが、大阪の北の方が暗くなってきたと思ったら土砂降りになってきた。おまけに雷も鳴り出した。それがこの山にも向かってきた。雄岳の頂上に着いた頃はかなりの雨脚であった。カメラを防水のペンタックスに持ち替えた。 下り出す頃には雷が近くなってきた。これは危ないと思い山の中腹にあった東屋に避難した。 雷は100mくらい手前に落ちた。雷光が山に突き刺さる感じで、あたりがフラッシュをたいたように光り一瞬明るくなった。 そういうのが2,3発続いた。 毎日二上山に上っているという男の人と3人で雷雲の通り過ぎるのを待った。 30分ほどで雷も遠ざかった。もし東屋がなかったらどうしただろうかと、無事だったことがうれしかった。 雨の中を下りだしたが、降った雨で道がさらにぬかるんできた。 普段は流れていそうもないようなところも水が走っていた。それでも雨雲が切れて雨がやんできた。 カメラも一眼レフを使えるようになった。しかし空はまだ雨雲で暗いので、林の中はストロボが要った。 最近は下りが長くなると膝にくるようになったので、気をつけながら下った。 暗くなったよく滑る山道を下っていくと祐泉寺がある。 比叡山延暦寺(天台宗)の末寺で、永延2年(988)に性空上人が開創したという。 本尊は釋迦牟尼如来立像(高さ118cm)で脇侍は観世音菩薩と勢至菩薩であるという。 この日は時間がおしていたのでよらずに先を急いだ。 途中いくつかの地蔵様と大龍寺がある。 道はぬかるみ歩きにくかった。 雨で道に出てきたザリガニが迎えてくれた。 しばらく山道を下り、道がなだらかになったところに古墳がある。 鳥谷口古墳である。 土取り工事の際に偶然発見されたという。  墳丘の約半分は破壊されていたが、墳形は方墳で、墳丘の規模はいっぺん7.6mに復元された。 墳丘の約半分は破壊されていたが、墳形は方墳で、墳丘の規模はいっぺん7.6mに復元された。埋葬施設は、横口式石槨である。 石槨は、八石の二上山の凝灰岩を組み合わせたもので、底石・天井石及び北側石に加工途中の家型石棺の蓋石を利用していた。 底石は、縄掛け突起をもたない形態の蓋石を利用したもので、内面を上に向けておいていた。 天井石は、長い方に二個一対、計4個の縄掛け突起をもつ形態で、外面を上に向けて置いていた。北側石は2石からなり、東側が長い方に1対1個、計2個、西側が長い方に2個1対、計4個の縄掛け突起をもつ形態で、内面を内側に向けて置いていた。東西側石と南側石は切石を天井石や側石と組み合うように加工していた。 南側石は、2枚の石材からなるが、東側は柱状に細いもので、2枚の石材の間が、石槨の入り口となっていた。 加工途中の石棺石材を大量に使用していることから、被葬者については、非業の死を遂げ、二上山に葬られたという大津皇子の墓とする説がある。 鳥谷口古墳を過ぎしばらく行くと奇妙な形のお堂がある。 傘堂である。 真柱一本で宝形造りの瓦屋根を支える総欅作りの風変わりな建物で、江戸時代前期に郡奉行を務めていた吉弘統家が主君の郡山藩主本多政勝の菩提を弔うため、延宝二年(1674)に建立した「影堂」「位牌堂」という。 奈良県指定の有形民俗文化財である。 傘堂をすぎるとまもなく山口神社がある。 普段なら中に入るのだが、もう遅かったのでパスした。 民家が見え出す頃に、小さな公園のようなところがあり、そこに大津皇子の碑があった。 終点の當麻寺についた時にはすでに6時をすぎており、夕闇が迫っていた。 |

|||||||

(このころはまだ晴れていた) |

|

|

(ダイトレの案内板) |

(道に水があふれ出した) |

(東屋の、壁面にあった写真) |

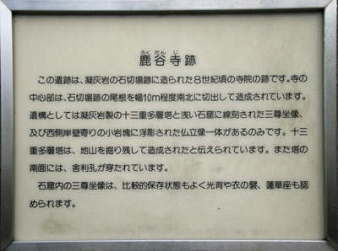

(神社の説明だがきちんと読めない) |

|

(葛木坐二上神社) |

(水量が多くなった川) |

||

(道が川になった) |

(雷をやり過ごし歩き始めた) |

(太陽光電池も雨では寂しそう) |

(巨大な岩) |

(坂の途中にあるお地蔵さん) |

|

(町石?) |

(大量の雨できつい流れができた) |

|

|

||

(大龍寺) |

(石棺を外から見えるようにしている |

|

|

(山口神社) |

|

||

|

(夕闇が迫った當麻寺) |

||

鹿谷寺はあまり広くない平地にあった。石塔があり、跡地を示す看板があった。

鹿谷寺はあまり広くない平地にあった。石塔があり、跡地を示す看板があった。

二上山は今から

二上山は今から その岩屋の前に杉の大木が横たわっている。

その岩屋の前に杉の大木が横たわっている。