| 法隆寺 |

|

|||||

| <法隆寺> 法隆寺(ほうりゅうじ)は、これまでも何度か行った。子供達も小さい頃訪れた。 しかしその規模に圧倒されてしまい、記憶に残っていない。 年を重ねるにつれ、歴史を知るにつれ、その歴史の面白さと仏像群のすばらしさに改めて感服し、学習のし直しをしなければと思った。 法隆寺は、奈良県生駒郡斑鳩町にある寺院で聖徳宗の総本山である。  別名を斑鳩寺(いかるがでら)という。 別名を斑鳩寺(いかるがでら)という。法隆寺は7世紀に創建されたという。 1300年以上も前の建物と言うことにまず驚かされる。 これにより、古代寺院の姿を現在の我々が目の当たりにできるのである。 聖徳太子ゆかりの寺院であるというのはすでによく知られている。 創建は金堂薬師如来像光背銘、『上宮聖徳法王帝説』から推古15年(607年)とされる。 金堂、五重塔を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とした東院伽藍に分けられる。 境内の広さは約18万7千平方メートルで、西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群である。 木造でよくぞこれまで存在した。まさに世界遺産にふさわしい。 法隆寺の建築物群は法起寺と共に、1993年に「法隆寺地域の仏教建造物」としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されたが当然である。 ただし法隆寺は、聖徳太子が創建したと伝えられる寺院であるがしばしば聖徳太子の実在を疑う説が浮上し論議される。私としては存在は確かであろうと考えている。  斑鳩宮跡とされる法隆寺東院の地下からも前身の建物の跡が検出されているという。 斑鳩宮跡とされる法隆寺東院の地下からも前身の建物の跡が検出されているという。したがって聖徳太子の実在・非実在にかかわらず、7世紀の早い時期に、この斑鳩の地になんらかの仏教寺院が建立されていたと言うことである。 推古天皇9年(601年)、聖徳太子は斑鳩の地に斑鳩宮を建て、この近くに建てられたのが法隆寺であるとされる。 金堂の「東の間」に安置される銅造薬師如来坐像(国宝)の光背銘には「用明天皇が自らの病気平癒のため伽藍建立を発願したが、用明天皇がほどなく亡くなったため、遺志を継いだ推古天皇と聖徳太子があらためて推古天皇15年(607年)、像と寺を完成した」という趣旨の記述がある。 しかし、正史である『日本書紀』には法隆寺の創建については火事以外の事は何も書かれていない。 これが聖徳太子の実在に疑いを掛けることになるのだが、ひょっとして意図的に聖徳太子を外しているのかも知れない。 そうした歴史の細部は専門家に任せ、この1300年も存在し得た木造建築に対し、敬意を払い、その技術を国民として誇りに思いたい。 ウキペディアによると、 日本書紀巻27に「夏四月癸卯朔壬申 夜半之後 災法隆寺 一屋無餘」(天智天皇9年(670年)に法隆寺は一屋余すところなく焼失した)という記事がある。 この記事の真偽をめぐって、現存する法隆寺西院伽藍は聖徳太子創建時のものであるとする説と、670年に全焼した後、再建したものであるとする説とが鋭く対立し、いわゆる「再建・非再建論争」が起きた。 なお、発掘調査や建築用材の伐採年代の科学的調査などの裏付けから、現存する法隆寺西院伽藍は一度焼失した後に再建されたものであるということは定説となっている。 ただし、皇極天皇2年(643年)の上宮王家滅亡後、誰が西院伽藍を再建したのかなど、再建の正確な時期や経緯については謎も多い。 焼失前の「若草伽藍」は、現存の西院伽藍の位置ではなく、かなり南東寄りに位置していた。 また、現存の西院伽藍がほぼ南北方向の中軸線に沿って建てられているのに対し、旧伽藍の中軸線はかなり北西方向に傾斜している。 さらに、現・西院伽藍の建つ土地は、尾根を削り、両側の谷を埋めて整地したものであることがわかっており、なぜ、大規模な土木工事を行ってまで伽藍の位置や方位を変更したのかは定かでない。 再建時期についても明確な記録はないが、現存の西院伽藍の建築を見ると、細部の様式などから、金堂がもっとも年代が上がり、五重塔がそれに続き、中門、回廊はやや遅れての建築と見られる。『法隆寺伽藍縁起并流記資財帳』によれば、中門の仁王像や五重塔初層安置の塑造彫刻群は和銅4年(711年)の製作とあり、この頃には西院伽藍全体が完成していたと考えられる。 なお、平安時代に書かれた『七大寺年表』には和銅年間に法隆寺が建てられた、とある。 一方、八角堂の夢殿を中心とする東院伽藍は、天平10年(738年)ごろ、行信僧都が斑鳩宮の旧地に太子を偲んで建立したものである。 |

||||||

(きれいな参道を行く) |

(南大門は国宝) |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

西円堂も面白い。 現在の堂は鎌倉時代に再建されたものだが、これも国宝である。  堂内に安置された薬師如来は創建時のもので奈良時代を代表する秀作と言われている。 ここは古くから民間信仰のメッカであり、特に、毎年2月3日の節分に行われる鬼追式の人気は高く、多数の参詣者を集めてきた。 鬼が参詣者に燃えるたいまつを投げつける場面が鬼追式のハイライトで、たいまつの火の粉を浴びると病気にならないと言って、多くの人が進んでたいまつの下に身をさらしたという。 西円堂薬師如来は、法隆寺金堂の同じ薬師如来以上に強い民間信仰を集め、かつての堂内には無病息災、延命長寿を願って寄進された刀や兜、鏡などの品々が所狭しと置かれていたらしい。 夢殿が聖徳太子が夢を見た場で、西円堂は無数の名もなき人々が夢を見た場といえる。 延長3年(925年)には西院伽藍のうち大講堂、鐘楼が焼失し、大講堂が再建されたのは数十年後の正暦元年(990年)のことであった。以後、永享7年(1435年)に南大門が焼失するなど、何度かの火災に遭ってはいるが、全山を焼失するような大火災には遭っておらず、建築、仏像をはじめ各時代の多くの文化財を今日に伝えている。 昭和9年(1934年)から「昭和の大修理」が開始され、金堂、五重塔をはじめとする諸堂宇の修理が行われた。「昭和の大修理」は第二次世界大戦を挿んで半世紀あまり続き、昭和60年(1985年)にようやく完成記念法要が行われた。 この間、昭和24年(1949年)に、修理解体中の金堂において火災が発生し、金堂初層内部の柱と壁画を焼損した。これはいろんな本で書かれている。 これがきっかけとなって、文化財保護法が制定されたことはよく知られている。 なお、五重塔の心柱の用材は年輪年代測定によって確認できる最も外側の年輪が594年のものであり、この年が伐採年にきわめて近いと発表されている。 他の部材に比べてなぜ心柱材のみが特に古いのかという疑問が残った。 心柱材については、聖徳太子創建時の旧材を転用したとも考えられている。 会津八一はこの法隆寺をはじめとした斑鳩の地をこよなく愛して、たくさんの歌を詠んでいる。 わがこふる おほき みてら の な に おへる とり の いかるが これ に し ありけり うまやど の みこ の まつり も ちかづきぬ まつ みどり なる いかるが の さと おし ひらく おもき とびら の あひだ より はや みえ たまふ みほとけ の かお あめつち に われ ひとり ゐて たつ ごとき この さびしさ を きみ は ほほえむ ほかにもたくさんあり、情景が浮かんでくる。 和辻哲郎は、『古寺巡礼』で法隆寺に足を踏み入れたときの気分の高揚を、 南大門の前に立つともう古寺の気分が全心を浸してしまう。門を入って白い砂をふみながら古い中門を望んだ時には、また法隆寺独特の気分が力強く心を捕らえる。 そろそろ陶酔がはじまって、体が浮動しているような気持になる。 と書いている。 |

|

|

|

|

|

|

||

(夢殿) |

(西院大伽藍への案内) |

(5町で法輪寺、左松尾道) |

|

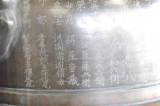

(手の込んだ擬宝珠) |

|

|

|

|

|||