| 平城宮跡 |

|

|||||

|

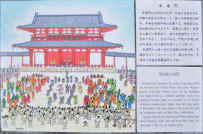

平城京跡は、奈良市佐紀町にある。 奈良市街一帯に所在し、その北部の中央に平城宮跡がある。 平城京は奈良時代の首都であり、平城宮は現在の皇居と官庁街の機能を併せ持っていたという。 和銅3年(710年)から延暦3年(784年)まで存続し、元明天皇から桓武天皇までがここを都とした。 平城宮は約1キロ四方の区画に、他の都城には見られない東張出部を取り付けた外形で、その外周を築地大垣がめぐっていた。総面積は約130ヘクタール。  築地大垣の各面には宮城門を配し、朱雀大路に開く南面正門は朱雀門とも呼ばれる。 宮内には天皇の御在所である内裏や、儀式・政務の際の中心施設である大極殿・朝堂院などがあり、その周辺には官衙(かんが)を配置していた。東張出部(東院地区)の南半は皇太子の居所と考えられ、その南端では池を中心とした庭園が見つかっている。 平城宮の構造は、聖武天皇の時代に大きく変化する。 恭仁京遷都(天平12年)から平城京遷都(天平17年)を境に大極殿は西から東へと移り、第一次大極殿の跡地には宮殿建物が林立。一方、内裏は奈良時代を通じて同じ場所にあり、その構造は建て替えのたびに複雑化していく。  こうした増改築は長岡京への遷都まで続けられた事が判明している。 9世紀初めには平城上皇が一時遷都したが、その後は田畑と化した。 この辺一帯は、山桜、染井吉野、八重桜など1000本の桜がある。また萩や山茶花の名所としても有名である。 さらにここは、東大寺・興福寺・元興寺・薬師寺・唐招提寺・春日山原始林の7つの世界遺産と共に、古都奈良の文化財として世界遺産に指定されている。 平城遷都1300年祭は、2010年4月24日から 11月7日にわたって開催された。奈良県内県内各地で開催されたがここ平城宮跡会場は「メイン会場」となり、ほかに県内各地で特別イベントや特別開帳が「巡る奈良」事業として開催された。マスコミ等では「平城遷都1300年祭」と言うときは、主にここ平城宮跡会場のみを指す場合が多かった。 9月13日にここを訪れ、いろいろ見て回った。 ここは毎年1,2回訪問するが、スペースが広いのと車を駐車しやすいので便利である。 |

||||||

|

|

||||||

(平城京左京三条一坊一坪の調査現場) |

(夜も行った) |

(踏切信号がある) |

|

(発掘現場にあった説明板) |

(イベントの時はこうなのだろう) |

(電車が走り抜ける世界遺産) |

(遣唐使船復元) |

(なかなかよくできている) 2010年9月13日 |

(歴代天皇はこんな景色をしていたのだろう) |

||

(イベント中 |

|

(大極殿風鐸) |

(玉座) |

|||

|

▲ページトップへ |

||||||

|

||||||