| 大安寺 |

|

|||||

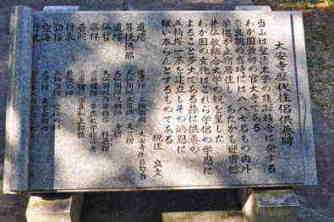

| <大安寺> 大安寺は南都七大寺の一つである。『大安寺伽藍縁起并流記資材帳』によれば、聖徳太子が額田部に建立した熊凝精舎が前身と伝え、舒明天皇11年(639年)に百済の地に移して、最初の官大寺として百済大寺と号した。  百済大寺は天武天皇2年(677年)に大官大寺と改称された後、霊亀2年(716年)に平城京左京六条四坊に移された。養老6年(722年)に元明天皇の一周忌法要が行われ、翌年には元正天皇が、一切経1597巻を施入するなど筆頭官寺としての役目が維持され、唐から帰朝した道慈が天平元年(729年)より住して寺号を大安寺と改めた。 道慈が唐長安の西明寺を模範として建立した壮大な伽藍では光仁・桓武両朝にも盛大な法要が開かれたが、延喜11年(911年)に講堂と僧房、天暦3年(949年)西塔、寛仁元年(1017年)に塔塔と本尊の釈迦如来像を除く伽藍の大半が消失した。現在の堂宇は明治時代以降に建造されたものである。 本尊の十一面観音立像、嘶堂の馬頭観音立像、収蔵庫(讃迎殿)の不空羂索観音立像・聖観音立像・楊柳観音立像の9体の木彫仏は奈良時代末から平安時代初期にかけて造立された秀作で、いずれも重要文化財に指定されている。 平成17年(2005年)に西塔の発掘調査が行われ、大規模な基壇が確認され、巨大な風鐸や双輪の水煙が出土した。 2012年9月17日にここを訪れた。 |

||||||

(命の小径) |

(誰のだったか忘れた) |

|

|

|

|

|

(おしっこするのが難しくなる) |

|

|

|

|