| 白毫寺 |

|

|||||

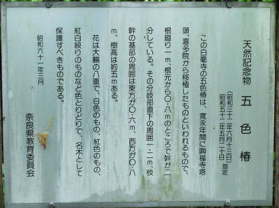

| <白毫寺不退寺> 白毫寺(びゃくごうじ)は、奈良県奈良市白毫寺町にある真言律宗の寺院である。  2009年4月15日にここを訪れた。 2009年4月15日にここを訪れた。本尊は阿弥陀如来で開基は勤操(ごんそう)と伝えられている。 奈良市街地の東南部、春日山の南に連なる高円山の山麓にあり、境内から奈良盆地が一望できる見晴らしのいい寺である。関西花の寺二十五霊場第18番(萩)である。 なお、寺号の「白毫」は、仏の眉間にある白い巻毛のことという。 本堂の前にある五色椿は、奈良県の天然記念物に指定されており、東大寺開山堂の「糊こぼし」、伝香寺の「散り椿」とともに「奈良三名椿」として有名な椿である。 花は大輪の八重で白・紅・紅白絞りなど色とりどり。この五色椿は江戸時代寛永年間に興福寺の塔頭・喜多院から移植したものといわれている。残念ながら時期がずれたのか見ることはできなかったが、他の椿が咲いていた。 白毫寺は天智天皇第七皇子である志貴皇子離宮を前身とする寺院と伝えられ、鎌倉時代には興福寺の良遍や東大寺の円照も一時住した。弘長2年(1262年)より住持の道照が中国から持ち帰った「宋版一切経」の転読を開始したことにより、一切教寺とも呼ばれた。 室町時代の明応6年(1497年)に兵火で全焼したが、江戸時代の寛永年間に興福寺の空慶上人によって再建。 仏像では、木造阿弥陀如来坐像、木造菩薩坐像(伝文殊菩薩)、木造地蔵菩薩立像、木造興正菩薩坐像、木造閻魔王坐像、木造太山王坐像、木造司命半跏像・司録半跏像等がほとんどが鎌倉時代のもので、いずれも重要文化財である。 太山王坐像は胎内に運慶の孫である大仏師法眼康円が正元元年(1259年)に製作したことを記す墨書がある。 特に、もと閻魔堂の本尊であった木造閻魔王坐像は迫真性に富む険しい表情の像で、見るものを引きつける。 境内には他に御影堂、宝蔵、石庭、椿園、万葉歌碑などがある。 境内本堂裏の椿の木に、珍しくモズのはやにえがあった。 また境内のあちこちにさまざまな石仏があり、それらを見ながら行くのもまた楽しい。 |

||||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

(ちょっとスケッチした) |

|

||