| 飛鳥坐神社 |

|

|||||

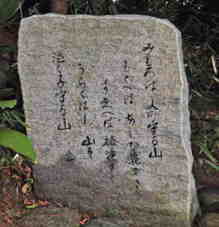

| <飛鳥坐神社> 飛鳥坐神社には飛鳥池古墳を見学したあと通りがかりで見つけ参拝した。  なかなか面白い神社であった。 なかなか面白い神社であった。特にここの祭りは面白いらしく、他の観光客も、 「当日は人が一杯で祭りを見るより人を見に来るようだ」といい、社務所の人も、 「はい、お祭り当日は朝の早くから写真を撮るために、この石積みの上で陣取っています」と言うことであった。 飛鳥坐神社は、祭神が事代主命(ことしろぬしのみこと)、高皇産霊命(たかむすびのみこと)、飛鳥神奈備三日女命(あすかかんなびひめのみこと)、大物主命である。 『日本書紀』には、朱鳥元年(686年)七月に天皇の病気平癒のため、和歌山の国懸神社、大阪の住吉神社とともに、飛鳥の四社に幣が奉られたとあり、当時すでに四座の神を祀っていたことを示している。 『延喜式神名帳』には名神大社に列し、新年・月次・相嘗・新嘗・祈雨の奉幣に預かり、祈年祭には馬一頭を加えられたとある。 また『日本略記』には、天長六年(829年)三月に、神託により甘南備山から現在の鳥形山へ遷祀されたとある。 鎌倉時代以降、衰微の状態が続いたが、正平元年(1346年)八月、後村上天皇より金五〇枚を賜り、中の社が再建された。江戸時代に入り、植村家政が高取藩主に封じられると、当社がその城の鬼門に当たることから、特に深く信仰され、元禄頃には境内に末社五十あまりを有した。 享保十年(1725年)に本社・末社ともに里からの火災に遭い、社殿の大部分が焼失したが、安永十年(1781年)に再建された。 二月第一日曜日(従来は旧正月十一日)におんだ祭りが行われ、豊年を予祝する夫婦和合の神事として名高い。祭りは奇祭といわれているが、翁が農作業の様を演じてから天狗とお多福が交合するという構成を見れば、稲の穂孕みを期待する巧みな演出であることがわかるという。 そのためか、境内には男女のシンボルの石がたくさんある。  歌碑は、會津八一の字による万葉歌碑と思ったが、八一の歌碑のリストにはなく調べた。 歌碑は、會津八一の字による万葉歌碑と思ったが、八一の歌碑のリストにはなく調べた。わかったことは、飛鳥古京を守る会の40年記念事業として飛鳥坐神社に万葉歌碑を建てることになり、この歌が決ったのだが、八一の書いたものがない。 そこで考えたのが、八一の書から上の歌の字を集めてあたかも八一が書いたかのようにして歌碑を作ってしまったという。 早い話がにせもの揮毫の歌碑である。 犯罪小説で新聞の文字を切り抜いて脅迫状を作る、それと同じ方法である。 立て札では、「会津八一の墨蹟を集字したもの・・」と書いている。ならば八一の字は抜いて、裏に但し書きを入れるべきである。これでは立て札が朽ちれば石碑だけが、會津八一の揮毫した万葉歌碑として残り、事情を知らなくなった人々は、それを八一が書いたと思い込むだろう。 八一のような人が、それを許すだろうかと思う。 私は少し許し難い気がする。 |

||||||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||